16版:光影记录

16版:光影记录

- * 天空de童话

□本报记者 王鲁萍

爱心档案

为特殊困难老人

筑起安全屏障

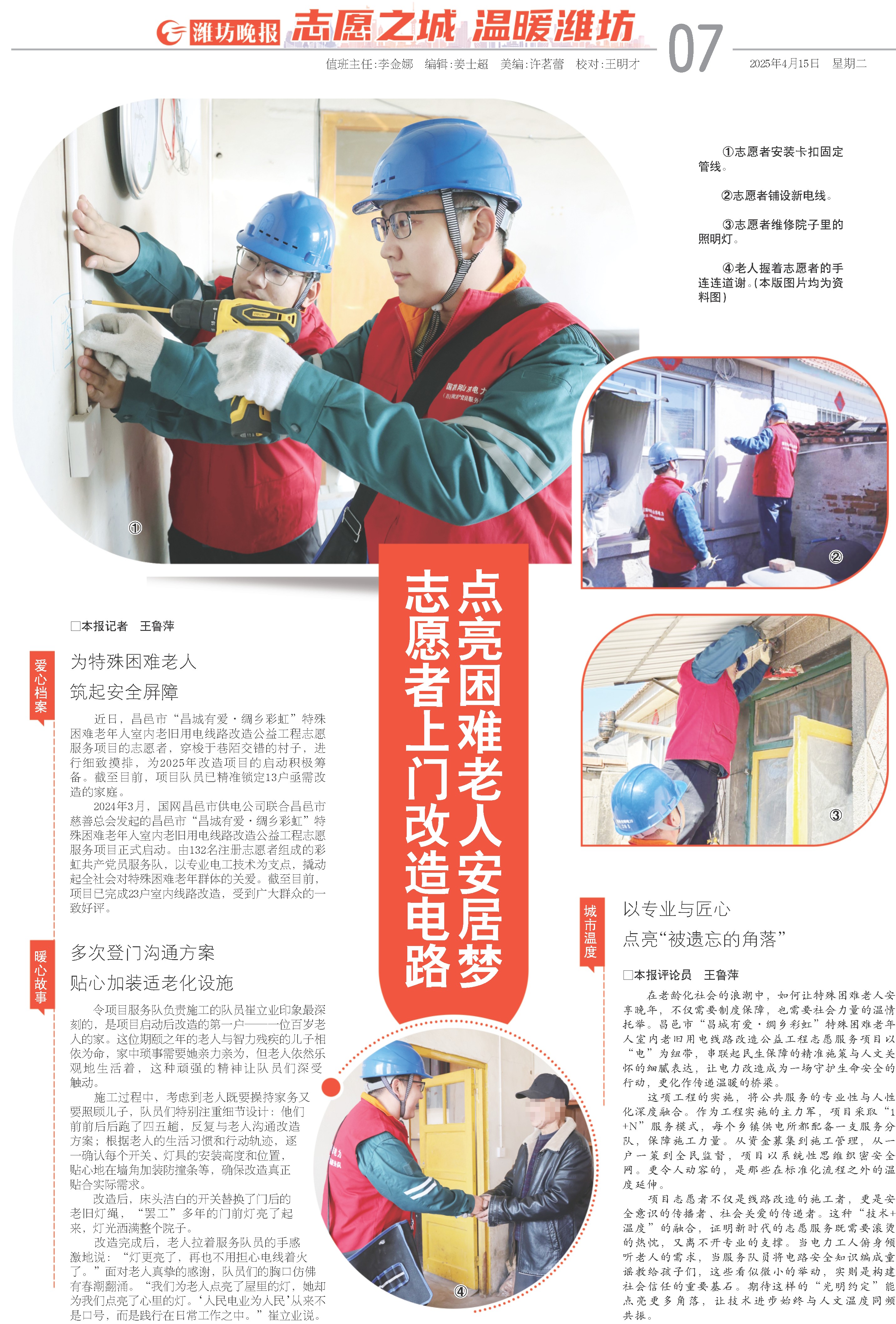

近日,昌邑市“昌城有爱·绸乡彩虹”特殊困难老年人室内老旧用电线路改造公益工程志愿服务项目的志愿者,穿梭于巷陌交错的村子,进行细致摸排,为2025年改造项目的启动积极筹备。截至目前,项目队员已精准锁定13户亟需改造的家庭。

2024年3月,国网昌邑市供电公司联合昌邑市慈善总会发起的昌邑市“昌城有爱·绸乡彩虹”特殊困难老年人室内老旧用电线路改造公益工程志愿服务项目正式启动。由132名注册志愿者组成的彩虹共产党员服务队,以专业电工技术为支点,撬动起全社会对特殊困难老年群体的关爱。截至目前,项目已完成23户室内线路改造,受到广大群众的一致好评。

暖心故事

多次登门沟通方案

贴心加装适老化设施

令项目服务队负责施工的队员崔立业印象最深刻的,是项目启动后改造的第一户——一位百岁老人的家。这位期颐之年的老人与智力残疾的儿子相依为命,家中琐事需要她亲力亲为,但老人依然乐观地生活着,这种顽强的精神让队员们深受触动。

施工过程中,考虑到老人既要操持家务又要照顾儿子,队员们特别注重细节设计:他们前前后后跑了四五趟,反复与老人沟通改造方案;根据老人的生活习惯和行动轨迹,逐一确认每个开关、灯具的安装高度和位置,贴心地在墙角加装防撞条等,确保改造真正贴合实际需求。

改造后,床头洁白的开关替换了门后的老旧灯绳,“罢工”多年的门前灯亮了起来,灯光洒满整个院子。

改造完成后,老人拉着服务队员的手感激地说:“灯更亮了,再也不用担心电线着火了。”面对老人真挚的感谢,队员们的胸口仿佛有春潮翻涌。“我们为老人点亮了屋里的灯,她却为我们点亮了心里的灯。‘人民电业为人民’从来不是口号,而是践行在日常工作之中。”崔立业说。

城市温度

以专业与匠心

点亮“被遗忘的角落”

□本报评论员 王鲁萍

在老龄化社会的浪潮中,如何让特殊困难老人安享晚年,不仅需要制度保障,也需要社会力量的温情托举。昌邑市“昌城有爱·绸乡彩虹”特殊困难老年人室内老旧用电线路改造公益工程志愿服务项目以“电”为纽带,串联起民生保障的精准施策与人文关怀的细腻表达,让电力改造成为一场守护生命安全的行动,更化作传递温暖的桥梁。

这项工程的实施,将公共服务的专业性与人性化深度融合。作为工程实施的主力军,项目采取“1+N”服务模式,每个乡镇供电所都配备一支服务分队,保障施工力量。从资金募集到施工管理,从一户一策到全民监督,项目以系统性思维织密安全网。更令人动容的,是那些在标准化流程之外的温度延伸。

项目志愿者不仅是线路改造的施工者,更是安全意识的传播者、社会关爱的传递者。这种“技术+温度”的融合,证明新时代的志愿服务既需要滚烫的热忱,又离不开专业的支撑。当电力工人俯身倾听老人的需求,当服务队员将电路安全知识编成童谣教给孩子们,这些看似微小的举动,实则是构建社会信任的重要基石。期待这样的“光明约定”能点亮更多角落,让技术进步始终与人文温度同频共振。

爱心档案

为特殊困难老人

筑起安全屏障

近日,昌邑市“昌城有爱·绸乡彩虹”特殊困难老年人室内老旧用电线路改造公益工程志愿服务项目的志愿者,穿梭于巷陌交错的村子,进行细致摸排,为2025年改造项目的启动积极筹备。截至目前,项目队员已精准锁定13户亟需改造的家庭。

2024年3月,国网昌邑市供电公司联合昌邑市慈善总会发起的昌邑市“昌城有爱·绸乡彩虹”特殊困难老年人室内老旧用电线路改造公益工程志愿服务项目正式启动。由132名注册志愿者组成的彩虹共产党员服务队,以专业电工技术为支点,撬动起全社会对特殊困难老年群体的关爱。截至目前,项目已完成23户室内线路改造,受到广大群众的一致好评。

暖心故事

多次登门沟通方案

贴心加装适老化设施

令项目服务队负责施工的队员崔立业印象最深刻的,是项目启动后改造的第一户——一位百岁老人的家。这位期颐之年的老人与智力残疾的儿子相依为命,家中琐事需要她亲力亲为,但老人依然乐观地生活着,这种顽强的精神让队员们深受触动。

施工过程中,考虑到老人既要操持家务又要照顾儿子,队员们特别注重细节设计:他们前前后后跑了四五趟,反复与老人沟通改造方案;根据老人的生活习惯和行动轨迹,逐一确认每个开关、灯具的安装高度和位置,贴心地在墙角加装防撞条等,确保改造真正贴合实际需求。

改造后,床头洁白的开关替换了门后的老旧灯绳,“罢工”多年的门前灯亮了起来,灯光洒满整个院子。

改造完成后,老人拉着服务队员的手感激地说:“灯更亮了,再也不用担心电线着火了。”面对老人真挚的感谢,队员们的胸口仿佛有春潮翻涌。“我们为老人点亮了屋里的灯,她却为我们点亮了心里的灯。‘人民电业为人民’从来不是口号,而是践行在日常工作之中。”崔立业说。

城市温度

以专业与匠心

点亮“被遗忘的角落”

□本报评论员 王鲁萍

在老龄化社会的浪潮中,如何让特殊困难老人安享晚年,不仅需要制度保障,也需要社会力量的温情托举。昌邑市“昌城有爱·绸乡彩虹”特殊困难老年人室内老旧用电线路改造公益工程志愿服务项目以“电”为纽带,串联起民生保障的精准施策与人文关怀的细腻表达,让电力改造成为一场守护生命安全的行动,更化作传递温暖的桥梁。

这项工程的实施,将公共服务的专业性与人性化深度融合。作为工程实施的主力军,项目采取“1+N”服务模式,每个乡镇供电所都配备一支服务分队,保障施工力量。从资金募集到施工管理,从一户一策到全民监督,项目以系统性思维织密安全网。更令人动容的,是那些在标准化流程之外的温度延伸。

项目志愿者不仅是线路改造的施工者,更是安全意识的传播者、社会关爱的传递者。这种“技术+温度”的融合,证明新时代的志愿服务既需要滚烫的热忱,又离不开专业的支撑。当电力工人俯身倾听老人的需求,当服务队员将电路安全知识编成童谣教给孩子们,这些看似微小的举动,实则是构建社会信任的重要基石。期待这样的“光明约定”能点亮更多角落,让技术进步始终与人文温度同频共振。

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250415/01/01-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250415/02/02-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250415/03/03-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250415/04/04-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250415/05/05-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250415/06/06-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250415/07/07-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250415/08/Page08-1500.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250415/09/Page09-1500.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250415/10/Page10-1500.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250415/11/Page11-1500.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250415/12/Page12-1500.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250415/13/Page13-1500.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250415/14/Page14-1500.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250415/15/Page15-1500.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250415/16/Page16-1500.jpg)