01版:导读

01版:导读

- * 再探天宇启新程

08版:光影记录

08版:光影记录

- * 晚春

09版:人文潍坊

09版:人文潍坊

- * 寿光的仓颉信仰

汉代以后仓颉信仰基本没有什么大的发展,官方推崇、民间信仰也没有中断。到了北宋时期,仓颉书或称仓颉二十八字横空出世,这是仓颉信仰的又一大发展。从此,仓颉信仰出现了另一个重心——古北海,也就是现在的潍坊地区。

《述异记》记载仓颉墓在北海 周人不识李斯识八字

虽然汉代仓颉传说的各要素已基本完备,但仓颉造了多少字、什么字,却未提及。南朝梁任昉撰《述异记》云:“仓颉墓在北海,呼为藏书台,周末发冢得方玉石,上刻文八十字,当时莫识,遂藏之书府。至秦时李斯识八字,云:‘上天作命,皇辟迭王。’至汉时,叔孙通识十二字。”

任昉,字彦昇,祖籍乐安博昌(今山东博兴人,一说山东寿光人)。出生、成长于广陵(今扬州),历仕南朝宋、齐、梁三朝,官至南梁黄门侍郎、吏部郎中、御史中丞等职。任昉以文名世,时人将其与诗坛大家沈约并称,有“沈诗任笔”之称。《文选》著录其文章17篇,是其中数量最多的作家。

《述异记》所记多为异闻琐事、神话传说。北海仓颉墓一事,李斯《仓颉篇》未提,之前有关仓颉的记载也未提。按《述异记》所述,周朝时已有一座仓颉墓,俗称藏书台,秦灭六国,出土之物也就归于秦朝,李斯只认识8个字。到了汉代,叔孙通认识12个字。“上天作命,皇辟迭王”,意为皇权更替是上天的旨意,明显是宣扬君权神授。这八个字是真是假也未可知。

仓颉墓在南梁时的北海。当时有两个北海,一北一南,南方的北海郡为侨置,寄治都昌(今江苏省连云港市东云台山一带),下面只有一个实县赣榆县。北方的北海郡属青州,治所在平寿县(在今潍坊市西南)。这里说的是哪一个,就不得而知了。不过,上述问题在北宋时得到了解决。

仓颉二十八字面世 信仰重心移“北海”

北宋《太平广记·铭记》征引《述异记》云:“周末,有发冢得方玉石,上刻文八十字,当时莫识,遂藏书府。至秦时,李斯识八字,云:‘上天作命,皇辟迭王。’至汉时,叔孙通识二字。(出《述异记》)”《太平广记》成书于978年,是北宋时李昉等大臣奉皇帝旨意,于太平兴国二年(977)三月着手编纂,至次年(978)八月完成,共为500卷,另目录10卷。内容包罗万象,可以说是一部宋代之前的小说总集。此书虽称引任昉《述异记》,却又不同,省去了北海,叔孙通识得二字。

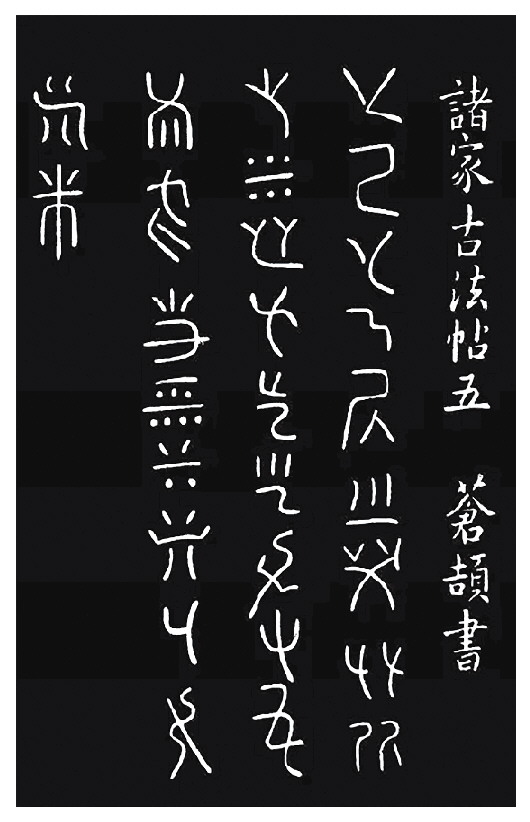

在编于北宋淳化三年(992)、号称“法帖之祖”的《淳化秘阁法帖》中,收有一篇“仓颉书”,即仓颉二十八字。这是仓颉书的首次命名与面世。关于此帖的来历,此书没有作任何说明。

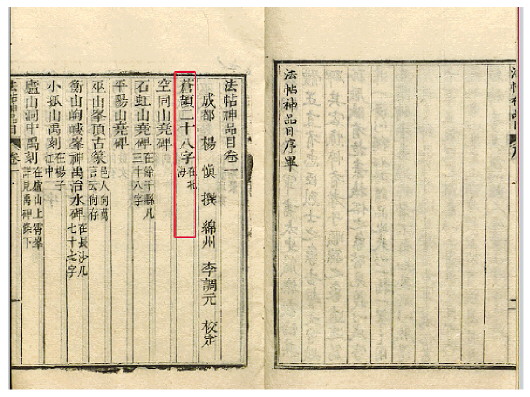

南宋《通志》卷七十三《金石略》第一,《历代金石》云:“仓颉石室记有二十八字,在仓颉北海墓中,土人呼为藏书室。周时自无人识,逮秦李斯始识八字,曰:‘上天作命,皇辟迭王。’汉叔孙通识十二字。”这里明显沿用了《述异记》北海仓颉墓的说法,又采用了《淳化秘阁法帖》的二十八字之说。是仓颉二十八字在北海仓颉墓的集大成者。明代杨慎撰《法帖神品目》将仓颉二十八字列为第一,遵循《通志》说法,注曰“在北海”。

但这里的北海已不同于《述异记》中的北海,这里应指宋代的“北海县”,因为断然没有今朝标识位置却言前朝行政区划的道理。北海县北宋至元为潍州治,故址在今潍城区西关。北海县的东界,包括今寿光东北部分地区。另外,西汉曾置北海郡,此后“北海”一词也代指原北海郡区域,辖境相当于今潍坊市。寿光就有“北海名城”的说法。这样,两宋时,仓颉信仰的重心就转移到“北海”,也就是今天的潍坊地区。

仓颉书译文晦涩难懂

二十八字一直存争议

为何之前均无记载,到宋代仓颉书就突然出现了呢?仓颉二十八字是远古流传下来的真迹吗?

仓颉二十八字最早见于《淳化秘阁法帖》。宋淳化三年(992),宋太宗命翰林侍书王著选内府所藏历代书法,摹刻于枣木板上,拓赐于大臣。全帖分为10卷,《仓颉书》排诸家古法帖卷五中的首篇。北宋大观三年(1109),宋徽宗因《淳化秘阁法帖》板已断裂,出内府所藏墨迹,命蔡京等稍加厘定,重行摹勒上石,名曰《大观帖》,并将这28个字释为“戊已甲乙,居首共友,所止列世,式气光名,左互乂家,受赤水尊,戈矛斧芾”。此译文晦涩难懂,前世大儒、后世专家几乎没人搞明白,所以多数人是不买账的。

1990年9月13日《社会科学报》载湖南刘志一《夏朝存在确有文字依据》一文,对《仓颉书》的含义重新破译,说它是用古彝文书写的一段祭祀经文,直译为:“一妖来始,界转鸦杈,祭神青脑,祸小马念,师五除扫,幡斋解果,过鼠还魂。”意译为:“一群妖魔刚来到,树上乌鸦满天飞;割青宰羊祭山神,念经消灾骑马归;五位经师施法术,做斋完毕魂幡回,消灭鼠精魂归位。”

尽管不少人热衷于仓颉书的翻译,但自其面世之后,它的争议就没有停止过。仓颉书是后人伪托,一直是学界主流。北宋元符三年(1100),文字学家、书学理论家黄伯思认为:“自仓颉至程邈书,皆伪。”清王澍撰《淳化秘阁法帖考正》云:“今此书字虽不可识,按其书法风力短浅,全乏古意,乃与后世小篆无异,并非古文。故秦淮海(北宋秦观)亦有了不与科斗相类,乃近大小二篆之疑。虞世南《书旨述》云:‘仓颉象形传诸典策,世绝其迹,无得而称。’以此而言其伪决矣。”就是说仓颉书类似于小篆,而小篆是在秦始皇统一六国后(前222),推行“书同文”政策,由丞相李斯负责,在秦国原来使用的大篆籀文的基础上,进行简化而创制出的汉字书写形式。仓颉是黄帝史官,比秦朝早2000多年,他怎能创造出这样的文字呢?所以,仓颉书究竟是谁写的、讲的什么内容,有待进一步研究。

《述异记》记载仓颉墓在北海 周人不识李斯识八字

虽然汉代仓颉传说的各要素已基本完备,但仓颉造了多少字、什么字,却未提及。南朝梁任昉撰《述异记》云:“仓颉墓在北海,呼为藏书台,周末发冢得方玉石,上刻文八十字,当时莫识,遂藏之书府。至秦时李斯识八字,云:‘上天作命,皇辟迭王。’至汉时,叔孙通识十二字。”

任昉,字彦昇,祖籍乐安博昌(今山东博兴人,一说山东寿光人)。出生、成长于广陵(今扬州),历仕南朝宋、齐、梁三朝,官至南梁黄门侍郎、吏部郎中、御史中丞等职。任昉以文名世,时人将其与诗坛大家沈约并称,有“沈诗任笔”之称。《文选》著录其文章17篇,是其中数量最多的作家。

《述异记》所记多为异闻琐事、神话传说。北海仓颉墓一事,李斯《仓颉篇》未提,之前有关仓颉的记载也未提。按《述异记》所述,周朝时已有一座仓颉墓,俗称藏书台,秦灭六国,出土之物也就归于秦朝,李斯只认识8个字。到了汉代,叔孙通认识12个字。“上天作命,皇辟迭王”,意为皇权更替是上天的旨意,明显是宣扬君权神授。这八个字是真是假也未可知。

仓颉墓在南梁时的北海。当时有两个北海,一北一南,南方的北海郡为侨置,寄治都昌(今江苏省连云港市东云台山一带),下面只有一个实县赣榆县。北方的北海郡属青州,治所在平寿县(在今潍坊市西南)。这里说的是哪一个,就不得而知了。不过,上述问题在北宋时得到了解决。

仓颉二十八字面世 信仰重心移“北海”

北宋《太平广记·铭记》征引《述异记》云:“周末,有发冢得方玉石,上刻文八十字,当时莫识,遂藏书府。至秦时,李斯识八字,云:‘上天作命,皇辟迭王。’至汉时,叔孙通识二字。(出《述异记》)”《太平广记》成书于978年,是北宋时李昉等大臣奉皇帝旨意,于太平兴国二年(977)三月着手编纂,至次年(978)八月完成,共为500卷,另目录10卷。内容包罗万象,可以说是一部宋代之前的小说总集。此书虽称引任昉《述异记》,却又不同,省去了北海,叔孙通识得二字。

在编于北宋淳化三年(992)、号称“法帖之祖”的《淳化秘阁法帖》中,收有一篇“仓颉书”,即仓颉二十八字。这是仓颉书的首次命名与面世。关于此帖的来历,此书没有作任何说明。

南宋《通志》卷七十三《金石略》第一,《历代金石》云:“仓颉石室记有二十八字,在仓颉北海墓中,土人呼为藏书室。周时自无人识,逮秦李斯始识八字,曰:‘上天作命,皇辟迭王。’汉叔孙通识十二字。”这里明显沿用了《述异记》北海仓颉墓的说法,又采用了《淳化秘阁法帖》的二十八字之说。是仓颉二十八字在北海仓颉墓的集大成者。明代杨慎撰《法帖神品目》将仓颉二十八字列为第一,遵循《通志》说法,注曰“在北海”。

但这里的北海已不同于《述异记》中的北海,这里应指宋代的“北海县”,因为断然没有今朝标识位置却言前朝行政区划的道理。北海县北宋至元为潍州治,故址在今潍城区西关。北海县的东界,包括今寿光东北部分地区。另外,西汉曾置北海郡,此后“北海”一词也代指原北海郡区域,辖境相当于今潍坊市。寿光就有“北海名城”的说法。这样,两宋时,仓颉信仰的重心就转移到“北海”,也就是今天的潍坊地区。

仓颉书译文晦涩难懂

二十八字一直存争议

为何之前均无记载,到宋代仓颉书就突然出现了呢?仓颉二十八字是远古流传下来的真迹吗?

仓颉二十八字最早见于《淳化秘阁法帖》。宋淳化三年(992),宋太宗命翰林侍书王著选内府所藏历代书法,摹刻于枣木板上,拓赐于大臣。全帖分为10卷,《仓颉书》排诸家古法帖卷五中的首篇。北宋大观三年(1109),宋徽宗因《淳化秘阁法帖》板已断裂,出内府所藏墨迹,命蔡京等稍加厘定,重行摹勒上石,名曰《大观帖》,并将这28个字释为“戊已甲乙,居首共友,所止列世,式气光名,左互乂家,受赤水尊,戈矛斧芾”。此译文晦涩难懂,前世大儒、后世专家几乎没人搞明白,所以多数人是不买账的。

1990年9月13日《社会科学报》载湖南刘志一《夏朝存在确有文字依据》一文,对《仓颉书》的含义重新破译,说它是用古彝文书写的一段祭祀经文,直译为:“一妖来始,界转鸦杈,祭神青脑,祸小马念,师五除扫,幡斋解果,过鼠还魂。”意译为:“一群妖魔刚来到,树上乌鸦满天飞;割青宰羊祭山神,念经消灾骑马归;五位经师施法术,做斋完毕魂幡回,消灭鼠精魂归位。”

尽管不少人热衷于仓颉书的翻译,但自其面世之后,它的争议就没有停止过。仓颉书是后人伪托,一直是学界主流。北宋元符三年(1100),文字学家、书学理论家黄伯思认为:“自仓颉至程邈书,皆伪。”清王澍撰《淳化秘阁法帖考正》云:“今此书字虽不可识,按其书法风力短浅,全乏古意,乃与后世小篆无异,并非古文。故秦淮海(北宋秦观)亦有了不与科斗相类,乃近大小二篆之疑。虞世南《书旨述》云:‘仓颉象形传诸典策,世绝其迹,无得而称。’以此而言其伪决矣。”就是说仓颉书类似于小篆,而小篆是在秦始皇统一六国后(前222),推行“书同文”政策,由丞相李斯负责,在秦国原来使用的大篆籀文的基础上,进行简化而创制出的汉字书写形式。仓颉是黄帝史官,比秦朝早2000多年,他怎能创造出这样的文字呢?所以,仓颉书究竟是谁写的、讲的什么内容,有待进一步研究。

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250425/01/01-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250425/02/02-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250425/03/03-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250425/04/04-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250425/05/05-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250425/06/06-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250425/07/07-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250425/08/08-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250425/09/09-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250425/10/10-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250425/11/11-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250425/12/Page12-1500.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250425/13/Page13-1500.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250425/14/Page14-1500.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250425/15/Page15-1500.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250425/16/Page16-1500.jpg)