01版:导读

01版:导读

- * 再探天宇启新程

08版:光影记录

08版:光影记录

- * 晚春

09版:人文潍坊

09版:人文潍坊

- * 寿光的仓颉信仰

战国末期已经有“仓颉作书”(或称仓颉造字)的记载,秦代推出识字课本《仓颉篇》发行全国。汉代仓颉开始神化,并得以丰富、发展。从目前的考古发现看,仓颉信仰在两汉时期已经遍布全国,这应是仓颉信仰的一个高峰。

战国末期有“仓颉作书”说法 秦始皇全国普及《仓颉篇》

关于“仓颉作书”,在战国末期的《荀子》《韩非子》《吕氏春秋》等著作中就已有记载,如《荀子·解薮》:“故好书者众矣,而仓颉独传者,壹也。”荀子以仓颉为例,说爱好文字的人很多,而只有仓颉一人传世,因为他用心专一。荀子曾三次出任齐国稷下学宫的祭酒(即学宫主持人),“仓颉作书”的说法可能已在战国末期的齐国传播开来。

《韩非子·五蠹》载:“古者仓颉之作书也,自环者谓之私,背私谓之公,公私之相背也,乃仓颉固以知之矣。”仓颉作书时把围着自己绕圈子的叫做“私”,与“私”相背的叫做“公”。这里韩非以公与私的造字原理来说明公私相背的道理。韩非是荀子的弟子,他曾出使秦国,却被李斯离间而下狱,不久死于狱中,但他的思想被秦王嬴政所重用。《吕氏春秋·君守篇》也有“仓颉作书”的记载。《吕氏春秋》是在秦国丞相吕不韦的主持下,集合门客编撰的一部杂家名著,成书于秦始皇统一六国前夕。

秦始皇统一六国后,实行书同文政策,推出的识字课本《仓颉篇》开篇说:“仓颉作书,以教后嗣。”《仓颉篇》为丞相李斯所作,这说明秦代“仓颉作书”已得到官方认可,并大肆宣传、普及。

李斯也是荀子的弟子,至此可看出“仓颉作书”的一种主流传播路线:荀子—韩非—李斯。齐国是战国时期的东方大国,稷下学宫是学术文化的交流中心和诸子百家荟萃之地,荀子三次担任祭酒,其思想对当时影响深远,他对“仓颉作书”的传播应起到了至关重要的作用。后来他的弟子韩非、李斯将他的思想带到了秦国,特别是李斯,以仓颉命名范书,并发行全国,使仓颉作书深入人心。

汉代对仓颉不断神化 仓颉传说基本完备

西汉初年,刘安所撰《淮南子》中出现了神话版“仓颉作书”。《淮南子·本经训》写道:“昔者仓颉作书,而天雨粟,鬼夜哭。”东汉初年,班固修《汉书》,在其《古今人表》中的“黄帝轩辕氏”一栏,列出仓颉一名,并注明乃“黄帝史”。这是最早确认仓颉身份是黄帝史官的正史,以后历代文献基本沿用此说。

与班固同时代的王充作《论衡》一书中,仓颉形象开始清晰,“仓颉四目,为黄帝史”。东汉许慎所编中国第一部字典《说文解字》,是中国最早系统分析汉字字形和考究字源的语文辞书,里面说“黄帝之史仓颉,为黄帝记事之官……见鸟兽蹄迒之迹,知分理之可相别异也,初造书契”。仓颉观察鸟兽足迹受到启发,从而创造文字。这是从文字学家的角度对“仓颉作书”作了较为科学的总结。

《春秋纬元命苞》是东汉纬书(一说西汉末年),所谓“纬”是指假托神意解释经典,是经学与迷信的混合物。此书综合了此前的各种说法,把仓颉描绘为:“仓帝史皇氏,名颉,姓侯冈,龙颜侈哆,四目灵光,实有睿德,生而能书。及受河图绿字,于是穷天地之变,仰观奎星圆曲之势,俯察龟文鸟羽山川,指掌而创文字。天为雨粟,鬼为夜哭,龙乃潜藏。治百有一十载,都于阳武,终葬卫之利乡亭。”这里仓颉的身份已经不仅仅是黄帝的史官,而是升格为“仓帝”“史皇”,与黄帝平起平坐了。仓帝建都阳武,治理天下110年,死后葬于卫地的利乡亭。

同样是纬书的《河图玉版》则记载:“仓颉为帝,南巡狩,登阳虚之山,临于玄扈、洛汭之水,灵龟负书,丹甲青文,以授帝。”这里也称仓帝,并增加了作书的地点,即阳虚山,玄扈、洛汭之水。《春秋纬元命苞》和《河图玉版》两处记载对于后来一些地方建造仓颉庙、墓起了关键作用。

汉墓中出土仓颉像

东汉时其形象已定型

秦汉时期的仓颉信仰不只存在于文献中。甘肃、新疆、安徽、四川的汉代墓葬中都曾出土过《仓颉篇》竹简或木简,这些墓葬有的是中下层平民,有的是基层官吏,还有上层统治阶级。其传播的范围已不局限于中原地区,而是以中原为中心向周围辐射,远至边塞、南方,并通过河西走廊传播至西域。

2004年,江苏扬州西汉初年吴王家族刘毋智墓,曾出土一件陶制熏炉,炉壁墨书“仓颉”二字。此炉为祭祀仓颉的礼器,证明西汉已有仓颉祭祀。2005年—2011年吉林赤柏松城址考古出土了一件滑石器,器身刻有小篆“仓颉”及“仓”字,该器是一件文案镇器。

1954年,山东沂南县北寨村东汉墓出土了一块仓颉造字画像石。左边一人四目,披发长须,衣着兽皮,左手伸出,五指张开,坐在一棵开花结果的大树下,正与对面一人交谈,人物下方榜题为“仓颉”。1972年,临沂吴白庄东汉晚期墓又出土了仓颉造字画像石。画面中间有一棵大树,树下一大鸟衔带,树上二小鸟各自立于巢上,树上左右又各一大鸟站立。画面右刻一人,长发后梳,着长袍,四目,左手握笔,右手持物,坐于榻上,面前摆放盘、樽等。左边刻一佩剑之人,头戴高冠,左手前伸,右手执物,身体前倾,似在请教。

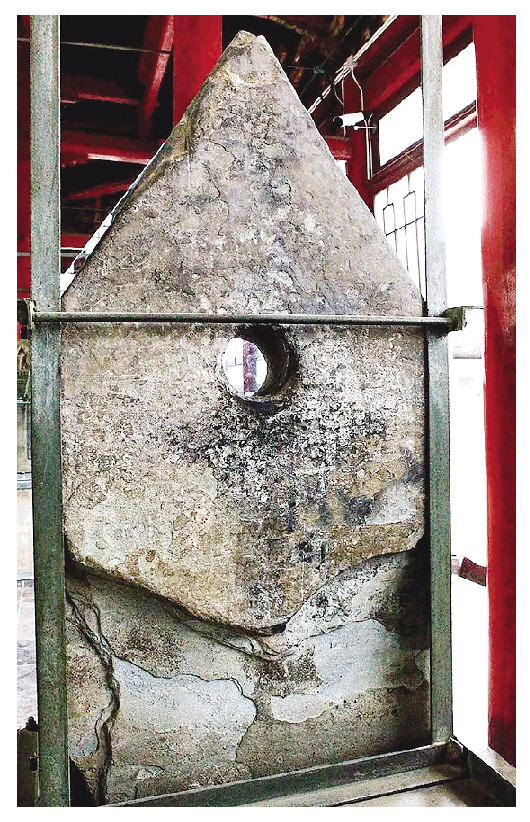

这两件画像石是目前为止发现最早的仓颉像。两石与仓颉四目的记载互证,说明至晚在东汉,仓颉四目的形象已经定型。除此之外,现藏于西安碑林博物馆的《仓颉庙碑》,刊刻于东汉延熹五年(162),原位于陕西省渭南市白水县史官镇的仓颉庙内,碑文曰:“仓颉,天生德于大圣,四目灵光,为百王作书,以传万嗣。”河南地区出土过带有“仓颉”二字和五铢钱纹饰的汉砖。据统计,在众多的仓颉遗迹中,始建于汉代的就有四处,分别是:河南的南乐、虞城、开封和陕西的白水。这就说明,在汉代,仓颉信仰已很流行,全国各地为纪念仓颉而起墓、建庙,并且举行祭祀仪式。

结合文献和考古,可证知,两汉时期仓颉传说的各种元素:人物、身份、地点、过程、影响,基本完备,这应是仓颉信仰的一个高峰。

战国末期有“仓颉作书”说法 秦始皇全国普及《仓颉篇》

关于“仓颉作书”,在战国末期的《荀子》《韩非子》《吕氏春秋》等著作中就已有记载,如《荀子·解薮》:“故好书者众矣,而仓颉独传者,壹也。”荀子以仓颉为例,说爱好文字的人很多,而只有仓颉一人传世,因为他用心专一。荀子曾三次出任齐国稷下学宫的祭酒(即学宫主持人),“仓颉作书”的说法可能已在战国末期的齐国传播开来。

《韩非子·五蠹》载:“古者仓颉之作书也,自环者谓之私,背私谓之公,公私之相背也,乃仓颉固以知之矣。”仓颉作书时把围着自己绕圈子的叫做“私”,与“私”相背的叫做“公”。这里韩非以公与私的造字原理来说明公私相背的道理。韩非是荀子的弟子,他曾出使秦国,却被李斯离间而下狱,不久死于狱中,但他的思想被秦王嬴政所重用。《吕氏春秋·君守篇》也有“仓颉作书”的记载。《吕氏春秋》是在秦国丞相吕不韦的主持下,集合门客编撰的一部杂家名著,成书于秦始皇统一六国前夕。

秦始皇统一六国后,实行书同文政策,推出的识字课本《仓颉篇》开篇说:“仓颉作书,以教后嗣。”《仓颉篇》为丞相李斯所作,这说明秦代“仓颉作书”已得到官方认可,并大肆宣传、普及。

李斯也是荀子的弟子,至此可看出“仓颉作书”的一种主流传播路线:荀子—韩非—李斯。齐国是战国时期的东方大国,稷下学宫是学术文化的交流中心和诸子百家荟萃之地,荀子三次担任祭酒,其思想对当时影响深远,他对“仓颉作书”的传播应起到了至关重要的作用。后来他的弟子韩非、李斯将他的思想带到了秦国,特别是李斯,以仓颉命名范书,并发行全国,使仓颉作书深入人心。

汉代对仓颉不断神化 仓颉传说基本完备

西汉初年,刘安所撰《淮南子》中出现了神话版“仓颉作书”。《淮南子·本经训》写道:“昔者仓颉作书,而天雨粟,鬼夜哭。”东汉初年,班固修《汉书》,在其《古今人表》中的“黄帝轩辕氏”一栏,列出仓颉一名,并注明乃“黄帝史”。这是最早确认仓颉身份是黄帝史官的正史,以后历代文献基本沿用此说。

与班固同时代的王充作《论衡》一书中,仓颉形象开始清晰,“仓颉四目,为黄帝史”。东汉许慎所编中国第一部字典《说文解字》,是中国最早系统分析汉字字形和考究字源的语文辞书,里面说“黄帝之史仓颉,为黄帝记事之官……见鸟兽蹄迒之迹,知分理之可相别异也,初造书契”。仓颉观察鸟兽足迹受到启发,从而创造文字。这是从文字学家的角度对“仓颉作书”作了较为科学的总结。

《春秋纬元命苞》是东汉纬书(一说西汉末年),所谓“纬”是指假托神意解释经典,是经学与迷信的混合物。此书综合了此前的各种说法,把仓颉描绘为:“仓帝史皇氏,名颉,姓侯冈,龙颜侈哆,四目灵光,实有睿德,生而能书。及受河图绿字,于是穷天地之变,仰观奎星圆曲之势,俯察龟文鸟羽山川,指掌而创文字。天为雨粟,鬼为夜哭,龙乃潜藏。治百有一十载,都于阳武,终葬卫之利乡亭。”这里仓颉的身份已经不仅仅是黄帝的史官,而是升格为“仓帝”“史皇”,与黄帝平起平坐了。仓帝建都阳武,治理天下110年,死后葬于卫地的利乡亭。

同样是纬书的《河图玉版》则记载:“仓颉为帝,南巡狩,登阳虚之山,临于玄扈、洛汭之水,灵龟负书,丹甲青文,以授帝。”这里也称仓帝,并增加了作书的地点,即阳虚山,玄扈、洛汭之水。《春秋纬元命苞》和《河图玉版》两处记载对于后来一些地方建造仓颉庙、墓起了关键作用。

汉墓中出土仓颉像

东汉时其形象已定型

秦汉时期的仓颉信仰不只存在于文献中。甘肃、新疆、安徽、四川的汉代墓葬中都曾出土过《仓颉篇》竹简或木简,这些墓葬有的是中下层平民,有的是基层官吏,还有上层统治阶级。其传播的范围已不局限于中原地区,而是以中原为中心向周围辐射,远至边塞、南方,并通过河西走廊传播至西域。

2004年,江苏扬州西汉初年吴王家族刘毋智墓,曾出土一件陶制熏炉,炉壁墨书“仓颉”二字。此炉为祭祀仓颉的礼器,证明西汉已有仓颉祭祀。2005年—2011年吉林赤柏松城址考古出土了一件滑石器,器身刻有小篆“仓颉”及“仓”字,该器是一件文案镇器。

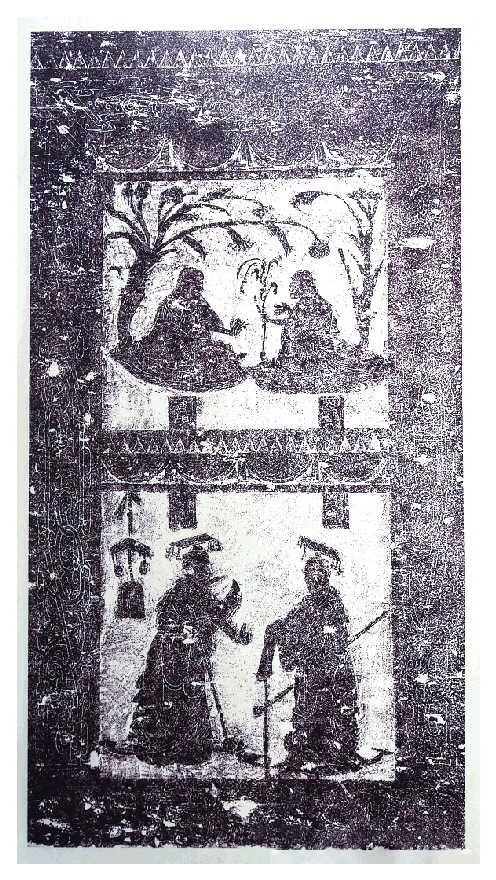

1954年,山东沂南县北寨村东汉墓出土了一块仓颉造字画像石。左边一人四目,披发长须,衣着兽皮,左手伸出,五指张开,坐在一棵开花结果的大树下,正与对面一人交谈,人物下方榜题为“仓颉”。1972年,临沂吴白庄东汉晚期墓又出土了仓颉造字画像石。画面中间有一棵大树,树下一大鸟衔带,树上二小鸟各自立于巢上,树上左右又各一大鸟站立。画面右刻一人,长发后梳,着长袍,四目,左手握笔,右手持物,坐于榻上,面前摆放盘、樽等。左边刻一佩剑之人,头戴高冠,左手前伸,右手执物,身体前倾,似在请教。

这两件画像石是目前为止发现最早的仓颉像。两石与仓颉四目的记载互证,说明至晚在东汉,仓颉四目的形象已经定型。除此之外,现藏于西安碑林博物馆的《仓颉庙碑》,刊刻于东汉延熹五年(162),原位于陕西省渭南市白水县史官镇的仓颉庙内,碑文曰:“仓颉,天生德于大圣,四目灵光,为百王作书,以传万嗣。”河南地区出土过带有“仓颉”二字和五铢钱纹饰的汉砖。据统计,在众多的仓颉遗迹中,始建于汉代的就有四处,分别是:河南的南乐、虞城、开封和陕西的白水。这就说明,在汉代,仓颉信仰已很流行,全国各地为纪念仓颉而起墓、建庙,并且举行祭祀仪式。

结合文献和考古,可证知,两汉时期仓颉传说的各种元素:人物、身份、地点、过程、影响,基本完备,这应是仓颉信仰的一个高峰。

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250425/01/01-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250425/02/02-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250425/03/03-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250425/04/04-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250425/05/05-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250425/06/06-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250425/07/07-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250425/08/08-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250425/09/09-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250425/10/10-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250425/11/Page11-1500.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250425/12/Page12-1500.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250425/13/Page13-1500.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250425/14/Page14-1500.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250425/15/Page15-1500.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250425/16/Page16-1500.jpg)