01版:导读

01版:导读

- * 幸福食光

08版:光影记录

08版:光影记录

- * 山丹丹开花红艳艳

09版:人文潍坊

09版:人文潍坊

- * 潍坊风筝的传说

10版:潍坊风筝的传说

10版:潍坊风筝的传说

- * 李渔点化四季花神

11版:潍坊风筝的传说

11版:潍坊风筝的传说

- * 妙龄女子情寄风筝

12版:潍坊风筝的传说

12版:潍坊风筝的传说

- * 状告城隍爷争市面

13版:潍坊风筝的传说

13版:潍坊风筝的传说

- * 新任知县严惩衙役

14版:潍坊风筝的传说

14版:潍坊风筝的传说

- * 审黏粥巧断风筝案

15版:潍坊风筝的传说

15版:潍坊风筝的传说

- * 断线风筝留下风俗

16版:潍坊风筝的传说

16版:潍坊风筝的传说

- * 风筝留下板桥寄语

恶衙役邵松和孙跃臣又生一计,联合卖猪肉的大汉,抢卖风筝老汉的十几只风筝,两个当事人因为争执各泼了一身黏粥。“娃娃县官”小老袁令两个衙役将当事人的衣服脱下,洗下来黏粥,要审黏粥“证人”。没想到,两盆水给出了真相。小老袁的人物原型,或为清光绪年间潍县知县袁桐。

两名乡民争风筝 头破血流到县衙

潍县恶衙役邵松和孙跃臣被小老袁整治了一顿,偷鸡摸狗敲诈老百姓的行径收敛了不少,可天天想着法子给这个“娃娃县官”添挠心的事,硬是要他好看。一天大清早,邵松慌慌张张地来报案:“启禀大老爷,外地来的戏班子出了大事儿!有人抢了戏装,还拉扯着抢唱戏的女孩子。”话音没落,孙跃臣来了:“启禀大老爷,饭铺里有两个打架的,要出人命了。”

两人正乱糟糟地向小老袁汇报,打官司的就来了。

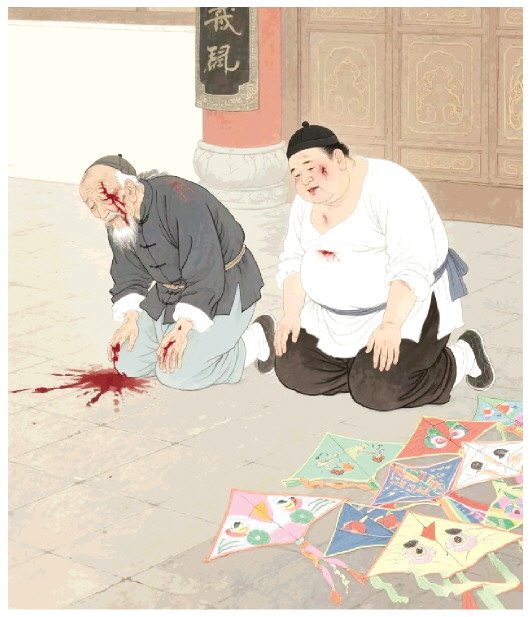

两个乡下人跪在大堂上,齐声喊冤枉。左边老汉额角上被打出血来。右边胖大汉鼻青脸肿,脚下放着十几只风筝。

老汉给小老袁磕头:“小人扎了十几只风筝拿到城里来卖,碰上了这位顾主,看我的风筝好,要全买下来,说外面不好讲价钱,正好一起去小店里吃饭,顺便把生意做了。到了店中,风筝拿过去却不付钱,还说这风筝是他的。求大老爷明断。”

胖大汉磕头如山响:“小人进城卖风筝,本想去小店吃点东西,风筝放在饭桌上,不想这老东西在旁边吃饭,顺手就搂了过去,硬说是他的,还打伤了我两根手指。大老爷为小人做主。”

小老袁心知肚明,这俩恶衙役又给自己“上眼药”来了。

没等大汉说完,孙跃臣抢上来说:“早上从家里出来,看排衙时间还早,便和邵大哥到小店吃东西,不想这两个人在店里打架,头破血流,眼见要出人命。我俩赶紧劝住,别打了,到衙门告状去吧,如今大堂上的老爷断案如神。”

只听小老袁一声断喝:“打烂你这张馋嘴!”孙跃臣软中带硬:“不知小人错在哪里?”惊堂木拍得山响:“早起饮酒,贻误公差,还不该打?”

邵松跪下打圆场:“回大人,我们去的是个黏粥铺,不卖酒。你看这俩人,打起仗来泼得满身是黏粥。”

小老袁说:“告状人押在后衙,三天后听本县公断。邵松、孙跃臣随案听差,传两造证人到衙听证!”

邵松和孙跃臣答应得比吃梨还脆快。

衙役被批舍近求远 水洗黏粥“证人”

第一天,邵松和孙跃臣回来说,四邻怕牵连上官司,跑得没了人影。第二天,两家的地保都出了远门,到山西贩炭去了。第三天,小老袁恼了:“糊涂东西,证人在城里,偏去乡下拿,舍近求远!”

“城里有这两个乡下人的证人,大老爷这话是怎么说的?”这两个家伙心里偷着乐,装糊涂地绕弯。

黏粥铺的掌柜近还是乡下的四邻近?二人齐声说:“黏粥铺的掌柜跑了,眼看着要出人命,还在家里等着受牵连?铺子里只剩了些没卖出去的馊黏粥。”

“馊黏粥也得给我挑两桶来当证人,明天本县当堂审理!”小老袁厉声喝道。邵松和孙跃臣一听,答应得更脆快,心想:天大的笑话,等着吧,好看的戏在后头。

出了衙门口,衙役逢人就说:“热闹事儿来了,黏粥当证人。”一传十,十传百,没半天工夫,城里的人都知道了。第二天,大堂口上挤满了看热闹的。小老袁坐在大堂上,两班衙役站衙,只等着黏粥“证人”到来。老汉和胖大汉跪在堂前。等了半天,邵松和孙跃臣挑着两担空木筲回来了,跪倒回话:“‘证人’馊黏粥没传到。”

“无故不到衙,就该把这可恶东西锁上!”

“回大老爷,馊黏粥被邻居抢着挑去喂猪了。”

小老袁又气道:“糊涂东西,舍近求远,板子伺候!”这回轮到两个恶衙役懵了:“小人不明白,怎么又是舍近求远?”

“掌嘴!黏粥泼得两个告状人满身都是,这话前两天谁说的?”

说话间,衙役抬来两大木盆清水,脱下老汉和胖大汉的衣服,分别放到里面。小老袁指着两个恶衙役的鼻子一声大喊:“给我洗!把这黏粥洗下来,一滴也不许洒出来。”

洗下油花胭脂粉 一石三鸟案断明

从曾祖父那辈开始当衙役,什么时候这样倒霉过?两个恶衙役心里不忿。半天工夫,孙跃臣先把木盆端到堂前:“回大老爷,黏粥洗下来了,请大老爷审问。”小老袁走下来看了看那盆水,忽然喝道:“孙跃臣,抢戏装、抢女孩子的事可是你干的?”

孙跃臣脸都吓黄了,他怎么全知道了?

“不是你干的,手上怎么洗下胭脂粉的颜色?”

心里一着急,孙跃臣嘶哑着嗓子喊上了:“小人冤枉啊。这老汉长年累月扎风筝画风筝,衣服上能不带颜色?”邵松识几个字,自以为比孙跃臣聪明,好汉不吃眼前亏,给小老袁跪下了:“回大老爷,这胖大汉原来是个杀猪的,讹人家老头儿。”

“你怎么知道?”小老袁问。

“衣服上洗下来的全是油花子。”

胖大汉听了一把拉住邵松:“邵头儿,人说话可得嘴和心冲直,不是杀猪的,你和孙头儿还吃不了成筐不花钱的猪头肉呢!闹戏班子讹风筝,可是咱仨商议着干的,拴在一根线上的仨蚂蚱,跑不了我也蹦不了你,昧良心不花钱的猪头肉,怎么吃的你得怎么给我吐出来。”

一石三鸟,官司断明白了。

小老袁的故事在旧时的潍县还有许多,《潍县志稿·职官列传》载:明、清两朝潍县袁姓县官仅有二人,一为清朝雍正年间的袁登陛,贪赃枉法,到职之年即被革除了顶戴。一为袁桐,字孟梧,汉军镶蓝旗人,光绪年间,以名进士知潍县,记载中说:“时当(戊戌)变法之初,邑人士对实学尚多疑豫,公捐购书籍,百端劝导,文风为之一变。”“或窃非之,不雇也。”疑似此即小老袁的人物原型。

两名乡民争风筝 头破血流到县衙

潍县恶衙役邵松和孙跃臣被小老袁整治了一顿,偷鸡摸狗敲诈老百姓的行径收敛了不少,可天天想着法子给这个“娃娃县官”添挠心的事,硬是要他好看。一天大清早,邵松慌慌张张地来报案:“启禀大老爷,外地来的戏班子出了大事儿!有人抢了戏装,还拉扯着抢唱戏的女孩子。”话音没落,孙跃臣来了:“启禀大老爷,饭铺里有两个打架的,要出人命了。”

两人正乱糟糟地向小老袁汇报,打官司的就来了。

两个乡下人跪在大堂上,齐声喊冤枉。左边老汉额角上被打出血来。右边胖大汉鼻青脸肿,脚下放着十几只风筝。

老汉给小老袁磕头:“小人扎了十几只风筝拿到城里来卖,碰上了这位顾主,看我的风筝好,要全买下来,说外面不好讲价钱,正好一起去小店里吃饭,顺便把生意做了。到了店中,风筝拿过去却不付钱,还说这风筝是他的。求大老爷明断。”

胖大汉磕头如山响:“小人进城卖风筝,本想去小店吃点东西,风筝放在饭桌上,不想这老东西在旁边吃饭,顺手就搂了过去,硬说是他的,还打伤了我两根手指。大老爷为小人做主。”

小老袁心知肚明,这俩恶衙役又给自己“上眼药”来了。

没等大汉说完,孙跃臣抢上来说:“早上从家里出来,看排衙时间还早,便和邵大哥到小店吃东西,不想这两个人在店里打架,头破血流,眼见要出人命。我俩赶紧劝住,别打了,到衙门告状去吧,如今大堂上的老爷断案如神。”

只听小老袁一声断喝:“打烂你这张馋嘴!”孙跃臣软中带硬:“不知小人错在哪里?”惊堂木拍得山响:“早起饮酒,贻误公差,还不该打?”

邵松跪下打圆场:“回大人,我们去的是个黏粥铺,不卖酒。你看这俩人,打起仗来泼得满身是黏粥。”

小老袁说:“告状人押在后衙,三天后听本县公断。邵松、孙跃臣随案听差,传两造证人到衙听证!”

邵松和孙跃臣答应得比吃梨还脆快。

衙役被批舍近求远 水洗黏粥“证人”

第一天,邵松和孙跃臣回来说,四邻怕牵连上官司,跑得没了人影。第二天,两家的地保都出了远门,到山西贩炭去了。第三天,小老袁恼了:“糊涂东西,证人在城里,偏去乡下拿,舍近求远!”

“城里有这两个乡下人的证人,大老爷这话是怎么说的?”这两个家伙心里偷着乐,装糊涂地绕弯。

黏粥铺的掌柜近还是乡下的四邻近?二人齐声说:“黏粥铺的掌柜跑了,眼看着要出人命,还在家里等着受牵连?铺子里只剩了些没卖出去的馊黏粥。”

“馊黏粥也得给我挑两桶来当证人,明天本县当堂审理!”小老袁厉声喝道。邵松和孙跃臣一听,答应得更脆快,心想:天大的笑话,等着吧,好看的戏在后头。

出了衙门口,衙役逢人就说:“热闹事儿来了,黏粥当证人。”一传十,十传百,没半天工夫,城里的人都知道了。第二天,大堂口上挤满了看热闹的。小老袁坐在大堂上,两班衙役站衙,只等着黏粥“证人”到来。老汉和胖大汉跪在堂前。等了半天,邵松和孙跃臣挑着两担空木筲回来了,跪倒回话:“‘证人’馊黏粥没传到。”

“无故不到衙,就该把这可恶东西锁上!”

“回大老爷,馊黏粥被邻居抢着挑去喂猪了。”

小老袁又气道:“糊涂东西,舍近求远,板子伺候!”这回轮到两个恶衙役懵了:“小人不明白,怎么又是舍近求远?”

“掌嘴!黏粥泼得两个告状人满身都是,这话前两天谁说的?”

说话间,衙役抬来两大木盆清水,脱下老汉和胖大汉的衣服,分别放到里面。小老袁指着两个恶衙役的鼻子一声大喊:“给我洗!把这黏粥洗下来,一滴也不许洒出来。”

洗下油花胭脂粉 一石三鸟案断明

从曾祖父那辈开始当衙役,什么时候这样倒霉过?两个恶衙役心里不忿。半天工夫,孙跃臣先把木盆端到堂前:“回大老爷,黏粥洗下来了,请大老爷审问。”小老袁走下来看了看那盆水,忽然喝道:“孙跃臣,抢戏装、抢女孩子的事可是你干的?”

孙跃臣脸都吓黄了,他怎么全知道了?

“不是你干的,手上怎么洗下胭脂粉的颜色?”

心里一着急,孙跃臣嘶哑着嗓子喊上了:“小人冤枉啊。这老汉长年累月扎风筝画风筝,衣服上能不带颜色?”邵松识几个字,自以为比孙跃臣聪明,好汉不吃眼前亏,给小老袁跪下了:“回大老爷,这胖大汉原来是个杀猪的,讹人家老头儿。”

“你怎么知道?”小老袁问。

“衣服上洗下来的全是油花子。”

胖大汉听了一把拉住邵松:“邵头儿,人说话可得嘴和心冲直,不是杀猪的,你和孙头儿还吃不了成筐不花钱的猪头肉呢!闹戏班子讹风筝,可是咱仨商议着干的,拴在一根线上的仨蚂蚱,跑不了我也蹦不了你,昧良心不花钱的猪头肉,怎么吃的你得怎么给我吐出来。”

一石三鸟,官司断明白了。

小老袁的故事在旧时的潍县还有许多,《潍县志稿·职官列传》载:明、清两朝潍县袁姓县官仅有二人,一为清朝雍正年间的袁登陛,贪赃枉法,到职之年即被革除了顶戴。一为袁桐,字孟梧,汉军镶蓝旗人,光绪年间,以名进士知潍县,记载中说:“时当(戊戌)变法之初,邑人士对实学尚多疑豫,公捐购书籍,百端劝导,文风为之一变。”“或窃非之,不雇也。”疑似此即小老袁的人物原型。

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250912/01/01-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250912/02/02-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250912/03/03-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250912/04/04-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250912/05/05-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250912/06/06-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250912/07/07-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250912/08/08-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250912/09/09-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250912/10/10-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250912/11/11-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250912/12/12-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250912/13/13-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250912/14/14-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250912/15/Page15-1500.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250912/16/Page16-1500.jpg)