08版:光影记录

08版:光影记录

- * 白露

09版:人文潍坊

09版:人文潍坊

- * 三遗迹探寻记

张面河发源于坊子区沟西乡河南头村,在东庄村南、今奎文区东风东街凤凰桥(原名青陵桥)汇入虞河(古称溉水)。志书上关于张面河的写法有多种记载,但源委一致。张面河小而有名,北张面河曾经穿过寒亭城区导致洪灾,因此在1974年冬由政府施工改道,绕开城区。

发源于坊子河南头村

由东庄村南汇入虞河

潍坊市城区东部的张面河是一条特殊的小河,全长不过15公里,属于“源委全在本境者”,它却是小而有名,民间流传着一句俗语:“张面河不大,一淹十八个村。”

张面河名字写法的多样性也实属罕见。乾隆《潍县志》、光绪《潍县乡土志》均写作“张面河”,寒亭区现行的资料中大部分写作“张面河”,而《坊子区地名志》《坊子区志》则写作“涨沔河”“张沔河”,还有的资料写作“涨面河”“涨湎河”等,皆是同音、近音而已。2004年白浪河、虞河、张面河“三河”治理以后,统一写作“张面河”。

以下是潍坊当地方志中提到的关于张面河的记载:

乾隆《潍县志》:“张面河,城东十余里,源出辛冬庄南,流至东庄南入溉水。”

光绪《潍县乡土志》:“张面河水,源出辛冬社之河南头庄,距治所东南二十五里。北流经辛冬集,又西北经省庄社马家庄、十甲庄,又西北经赵胡社之黄叶楼庄,至东庄南入溉水。约行二十五里。”

1988年《坊子区地名志》:“(涨沔河为)季节性河流。源于沟西乡河南头(村)南,流经沟西乡、清池镇,由西鲍庄(村)西出境,流入潍城区大虞乡,至东风大街东端青陵桥处注入虞河。全长15公里。河床宽50米—100米。境内长8.4公里。上游建有辛冬、王家油房拦河坝和丁马水库。相传,清代乾隆、嘉庆年间,两次洪峰到来,河水暴涨,两岸满溢,涨沔实是涨漫之音讹。”

1997版《坊子区志》:“涨沔河,源于沟西乡河南头(村)南,北流经清池镇,自西鲍庄西出境,在潍城区入虞河。全长15公里,河床宽50米—100米,总流域面积28平方公里。境内长8.4公里,流域面积17平方公里。上游建有辛冬、王家油房拦河坝和丁马小型水库。相传,清乾隆、嘉庆年间两次洪峰,河水暴涨,两岸漫溢,近村淹没。曾有‘涨沔河小,一淹十八村’之说。涨沔实是‘涨漫’之音讹。”

1988年版《坊子区地名志》:“丁马水库,又名丁家水库。在清池镇丁家村西、马家村东南,以地得名。涨沔河上游,小(二)型。1967年建成……”

以上几种方志的记载,对于张面河名字的写法虽不一致,但源委皆无二说,即发源于坊子区沟西乡河南头村,在东庄村南、今奎文区东风东街凤凰桥(原名青陵桥)汇入虞河(古称溉水)。

寒亭有北张面河 修改河道绕过城区入浞河

现在,多数潍坊人对于张面河的认知,与以上志书的记载一样,而很少有人知道,在寒亭区还有一条张面河,是汇入浞河的。为方便叙述,在此将从寒亭区汇入浞河的一支称为北张面河,从奎文区汇入虞河的一支称为南张面河。

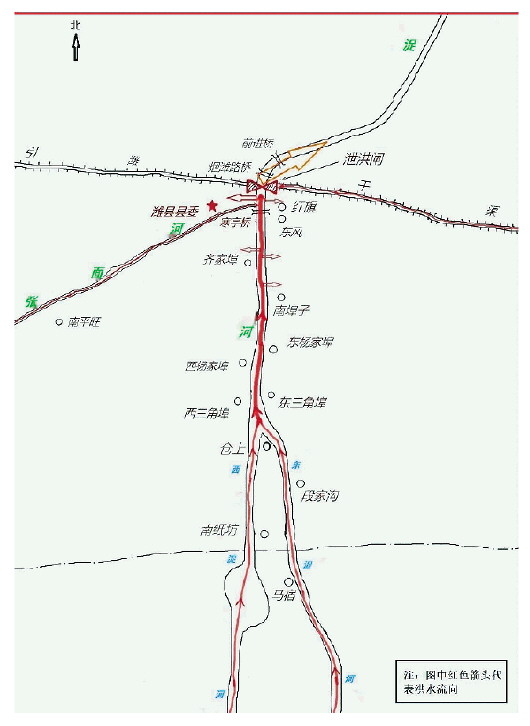

笔者通过对文献记载的考稽和实地调查,结合民间口传,得知南、北张面河,在早期同出一源,即发源于坊子区沟西乡的河南头村,向北流至高新区清池街道的鲍庄村分为两支,一支流向西北汇入虞河,即是现在的南张面河;另一支则自鲍庄村一直向北,穿过金马庄、新庄子、朱茂等村,到达寒亭区的二十里堡,与从十里堡方向来的北张面河干流汇为一条,再向东北方向流至寒亭村西,最后注入浞河。这是1974年以前的状况。

据鲍庄一带沿河的老人们讲,在修建“潍(坊)石(岛)”公路(健康东街)以前,每逢汛期水大,南张面河的一部分水从鲍庄北流。修建“潍石”路时,为通过公路的水流建设了双涵洞,可见水流之大。金马庄、朱茂至二十里堡的支流河沟几乎常年有水。

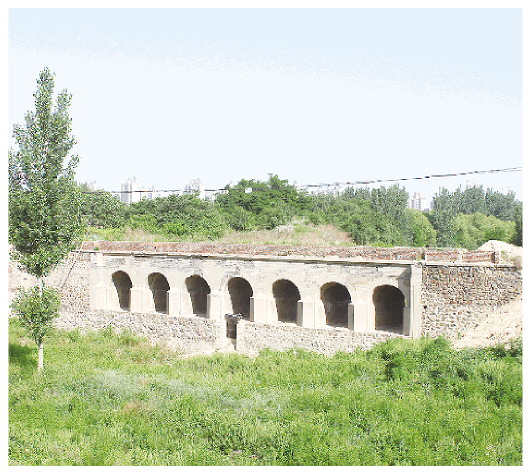

通过实地查考得知,早期西南—东北走向的北张面河干流,其实是潍县城通往莱州府的一条古老驿道,俗称“官路子”“大路沟”,从寒亭城区斜穿而过。俗话说“千年的大道走成河”,平时是“大路”,每到汛期雨多就变成了“河沟”,四周的岔路和水沟也就成了河的支流,这也是“大路沟”一词的来历。“大路沟”由于长时间的车碾水冲,必然越走越深,即便是当时的“国道”和“省道”也一样。

光绪《潍县乡土志》“道路·东北赴莱州府大路”载:“出城东门,过白浪河,又五里过虞河,至虞河头庄,又五里至十里堡,又十里至二十里堡,又十里过寒浞河至寒亭集……”这段记载清楚标明了北张面河的流径。

笔者调查得知,1974年8月13日发生的“8·13”浞河洪灾事件(民间称“水淹潍县城”,因当年的潍县县委驻地在寒亭),与张面河也有关系。

档案资料《潍县革委抗旱防汛指挥部·从马宿、王家寨子水库垮坝中吸取教训》中记载:“由于暴雨集中,来水迅猛,浞河上游标准质量不高,防汛措施不落实的马宿、王家寨子水库于夜10时左右,出现了垮坝事故,随后仓上塘坝相续冲垮,同时张面河由西南来决口漫溢,寒亭桥洞和浞河闸泄量较慢,寒亭桥上水深1.53米,过水量达264秒每立方米,超过设计流量一倍以上……”

当时的情况是,浞河上游几处水库和拦河坝全部决口,大量洪水涌进寒亭城区,在寒亭桥尤其是引潍干渠泄洪闸的阻挡之下,大水向两岸漫溢,寒亭城区成为一片汪洋,平均水深一米以上,北张面河的水根本不能注入浞河,全漫溢到寒亭城区。

“8·13”浞河洪灾淹了当时的潍县县委(中共潍县革命委员会)驻地,政府认识到北张面河穿越寒亭城区的危害性,当年冬季,便组织几个公社的劳力施工,将河道改道南移,从南平旺村向东取直,自齐家埠村南入浞河,绕开了寒亭城区,形成了现今北张面河的基本河道。“烟潍”公路(今通亭街)改线南移到现在的位置,时间在1974年以后。

如今治理亮化后的北张面河,紧贴寒亭区通亭街南侧,更像是一条景观水渠了。

发源于坊子河南头村

由东庄村南汇入虞河

潍坊市城区东部的张面河是一条特殊的小河,全长不过15公里,属于“源委全在本境者”,它却是小而有名,民间流传着一句俗语:“张面河不大,一淹十八个村。”

张面河名字写法的多样性也实属罕见。乾隆《潍县志》、光绪《潍县乡土志》均写作“张面河”,寒亭区现行的资料中大部分写作“张面河”,而《坊子区地名志》《坊子区志》则写作“涨沔河”“张沔河”,还有的资料写作“涨面河”“涨湎河”等,皆是同音、近音而已。2004年白浪河、虞河、张面河“三河”治理以后,统一写作“张面河”。

以下是潍坊当地方志中提到的关于张面河的记载:

乾隆《潍县志》:“张面河,城东十余里,源出辛冬庄南,流至东庄南入溉水。”

光绪《潍县乡土志》:“张面河水,源出辛冬社之河南头庄,距治所东南二十五里。北流经辛冬集,又西北经省庄社马家庄、十甲庄,又西北经赵胡社之黄叶楼庄,至东庄南入溉水。约行二十五里。”

1988年《坊子区地名志》:“(涨沔河为)季节性河流。源于沟西乡河南头(村)南,流经沟西乡、清池镇,由西鲍庄(村)西出境,流入潍城区大虞乡,至东风大街东端青陵桥处注入虞河。全长15公里。河床宽50米—100米。境内长8.4公里。上游建有辛冬、王家油房拦河坝和丁马水库。相传,清代乾隆、嘉庆年间,两次洪峰到来,河水暴涨,两岸满溢,涨沔实是涨漫之音讹。”

1997版《坊子区志》:“涨沔河,源于沟西乡河南头(村)南,北流经清池镇,自西鲍庄西出境,在潍城区入虞河。全长15公里,河床宽50米—100米,总流域面积28平方公里。境内长8.4公里,流域面积17平方公里。上游建有辛冬、王家油房拦河坝和丁马小型水库。相传,清乾隆、嘉庆年间两次洪峰,河水暴涨,两岸漫溢,近村淹没。曾有‘涨沔河小,一淹十八村’之说。涨沔实是‘涨漫’之音讹。”

1988年版《坊子区地名志》:“丁马水库,又名丁家水库。在清池镇丁家村西、马家村东南,以地得名。涨沔河上游,小(二)型。1967年建成……”

以上几种方志的记载,对于张面河名字的写法虽不一致,但源委皆无二说,即发源于坊子区沟西乡河南头村,在东庄村南、今奎文区东风东街凤凰桥(原名青陵桥)汇入虞河(古称溉水)。

寒亭有北张面河 修改河道绕过城区入浞河

现在,多数潍坊人对于张面河的认知,与以上志书的记载一样,而很少有人知道,在寒亭区还有一条张面河,是汇入浞河的。为方便叙述,在此将从寒亭区汇入浞河的一支称为北张面河,从奎文区汇入虞河的一支称为南张面河。

笔者通过对文献记载的考稽和实地调查,结合民间口传,得知南、北张面河,在早期同出一源,即发源于坊子区沟西乡的河南头村,向北流至高新区清池街道的鲍庄村分为两支,一支流向西北汇入虞河,即是现在的南张面河;另一支则自鲍庄村一直向北,穿过金马庄、新庄子、朱茂等村,到达寒亭区的二十里堡,与从十里堡方向来的北张面河干流汇为一条,再向东北方向流至寒亭村西,最后注入浞河。这是1974年以前的状况。

据鲍庄一带沿河的老人们讲,在修建“潍(坊)石(岛)”公路(健康东街)以前,每逢汛期水大,南张面河的一部分水从鲍庄北流。修建“潍石”路时,为通过公路的水流建设了双涵洞,可见水流之大。金马庄、朱茂至二十里堡的支流河沟几乎常年有水。

通过实地查考得知,早期西南—东北走向的北张面河干流,其实是潍县城通往莱州府的一条古老驿道,俗称“官路子”“大路沟”,从寒亭城区斜穿而过。俗话说“千年的大道走成河”,平时是“大路”,每到汛期雨多就变成了“河沟”,四周的岔路和水沟也就成了河的支流,这也是“大路沟”一词的来历。“大路沟”由于长时间的车碾水冲,必然越走越深,即便是当时的“国道”和“省道”也一样。

光绪《潍县乡土志》“道路·东北赴莱州府大路”载:“出城东门,过白浪河,又五里过虞河,至虞河头庄,又五里至十里堡,又十里至二十里堡,又十里过寒浞河至寒亭集……”这段记载清楚标明了北张面河的流径。

笔者调查得知,1974年8月13日发生的“8·13”浞河洪灾事件(民间称“水淹潍县城”,因当年的潍县县委驻地在寒亭),与张面河也有关系。

档案资料《潍县革委抗旱防汛指挥部·从马宿、王家寨子水库垮坝中吸取教训》中记载:“由于暴雨集中,来水迅猛,浞河上游标准质量不高,防汛措施不落实的马宿、王家寨子水库于夜10时左右,出现了垮坝事故,随后仓上塘坝相续冲垮,同时张面河由西南来决口漫溢,寒亭桥洞和浞河闸泄量较慢,寒亭桥上水深1.53米,过水量达264秒每立方米,超过设计流量一倍以上……”

当时的情况是,浞河上游几处水库和拦河坝全部决口,大量洪水涌进寒亭城区,在寒亭桥尤其是引潍干渠泄洪闸的阻挡之下,大水向两岸漫溢,寒亭城区成为一片汪洋,平均水深一米以上,北张面河的水根本不能注入浞河,全漫溢到寒亭城区。

“8·13”浞河洪灾淹了当时的潍县县委(中共潍县革命委员会)驻地,政府认识到北张面河穿越寒亭城区的危害性,当年冬季,便组织几个公社的劳力施工,将河道改道南移,从南平旺村向东取直,自齐家埠村南入浞河,绕开了寒亭城区,形成了现今北张面河的基本河道。“烟潍”公路(今通亭街)改线南移到现在的位置,时间在1974年以后。

如今治理亮化后的北张面河,紧贴寒亭区通亭街南侧,更像是一条景观水渠了。

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250905/01/01-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250905/02/02-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250905/03/03-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250905/04/04-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250905/05/05-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250905/06/06-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250905/07/07-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250905/08/08-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250905/09/09-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250905/10/10-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250905/11/11-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250905/12/12-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250905/13/Page13-1500.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250905/14/Page14-1500.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250905/15/Page15-1500.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250905/16/Page16-1500.jpg)