08版:光影记录

08版:光影记录

- * 光影记录

09版:人文潍坊

09版:人文潍坊

- * 光影中的潍坊印记

10版:光影中的潍坊印记

10版:光影中的潍坊印记

- * 潍水烽火书写英雄赞歌

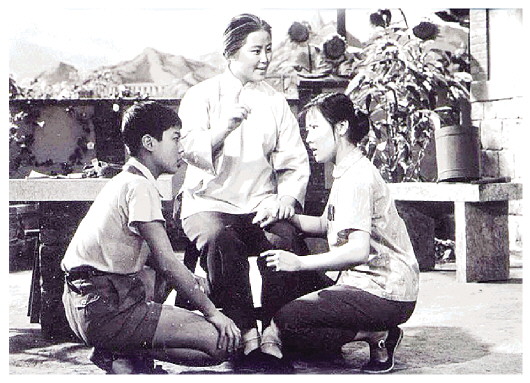

- * 图片26

15版:光影中的潍坊印记

15版:光影中的潍坊印记

- * 舞台到银幕的乡土叙事

- * 真实质朴的主旋律电影

戏曲电影作为中国独有的电影类型,既是传统戏曲的影像化延伸,也是地方文化走向全国的桥梁,潍坊的戏曲传统亦为电影创作提供了养分,吕剧、茂腔等地方戏质朴的唱腔与伦理叙事,与戏曲电影“寓教于乐”的宗旨不谋而合,潍坊成为戏曲和电影文化交融的见证者与参与者。

潍坊吕剧 特殊年代两度搬上银幕

20世纪50年代至80年代,是中国戏曲电影黄金时期。“文化大革命”后期,山东有三个地方戏曲到北京调演获得好评,其中两部来自昌潍地区,且都是吕剧,即《半边天》《管得好》。长春电影制片厂选中《半边天》,上海电影制片厂赵焕章导演了《管得好》。

1972年,郝湘榛根据临朐县李家庄团支部的真实事迹,创作快板剧《半边天》,剧中妇女队长常金凤组织妇女插秧,与满脑子封建思想的生产队长展开博弈,最终以劳动实效证明妇女能力。参加省会演时被省吕剧团看中,改编成吕剧,并在1975年由长春电影制片厂搬上银幕,剧本作为单行本发行,印数3.5万册。片头出现的署名中“根据临朐县业余创作组同名快板剧 山东省吕剧团改编”字样,并不见郝湘榛的名字,直到1979年平反,他的名字才逐渐浮出水面。

吕剧电影《管得好》,编剧是平度县业余创作组,由辛显令执笔,赵焕章导演,1976年,上海电影制片厂将其拍成电影。影片讲述了“文化大革命”中,联中老师李成文把自己的孩子锁在家里读死书,参加管理学校的贫下中农组长张奶奶,坚持开门,鼓励孩子砸锁,参加社会活动,并帮助李成文纠正“智育第一”的认识偏差。影片带有明显的时代局限性,刚上映不久,又因“文化大革命”结束而淡出人们的视线,但其吕剧艺术值得珍惜。同时,辛显令、赵焕章正是因为此次合作,才有了后来《喜盈门》的合作。

潍坊元素 为两部影片提供艺术滋养

吕剧在潍坊有较高的知名度和影响力,潍坊为《半边天》《管得好》的诞生提供了深厚的艺术滋养。

《半边天》主演杨瑞卿(饰生产队长刘建德)是从潍坊走出去的吕剧名家。他1949年加入潍坊特别市文工团,后成为山东省吕剧院元老,其浑厚的唱腔与质朴的表演为角色注入了鲜活生命力。创作过程亦浸润着潍坊地域特色,郝湘榛在临朐县文化馆的茅棚中完成剧本初稿,采风素材多来自潍坊农村的田间地头。电影上映后风靡全国,和几部电影样板戏“等量齐观”,“半边天”一词因该剧风靡全国,最终被收入《现代汉语大辞典》,成为妇女地位的代名词——这一语言符号的诞生,正是潍坊乡土文艺对中华文化的独特贡献。

《管得好》影片中并未标注“昌潍”字样,但唱词中的“胶莱河”又明确交待了故事发生地。再细究其文化肌理,也能发现与潍坊千丝万缕的关联。在演员构成上,剧组特邀昌潍地区吕剧团演员参与配唱,其特有的“潍县腔”为唱腔注入别样韵味,“你怎么不动弹”“正在为发言稿作憋子呢”“仰起脖子横起腿”“手不能提肩不能挑”等台词,恰是潍坊地区方言俗语的直接移植。

茂腔电影 红高粱彰显高密地域文化

茂腔电影《红高粱》是中国首部以潍坊地方戏茂腔作为载体的戏曲电影,有浓浓的传统文化气息,歌颂了中华民族同仇敌忾、勇于战胜一切侵略者的大无畏精神,体现了高密人勇敢、淳朴、善良的传统美德。影片将莫言的经典小说《红高粱》与高密本土文化深度融合,既是一次艺术创新,也是对地域文化的现代化表达。

《红高粱》的故事根植于高密东北乡,莫言的原著小说以浓烈的乡土气息和抗战叙事闻名。2014年,潍坊市率先将这一题材搬上茂腔舞台,由莫言担任编剧,创作了八场现代茂腔戏《红高粱》,在第五届红高粱文化节首演并广受好评。为进一步扩大影响力,高密艺术剧院与央视合作拍摄戏曲电影版,于2017年10月在高密红高粱影视城开机,2018年5月19日在央视戏曲频道《九州大戏台》成功首播。影片由国内著名戏曲导演许玉琢担任导演,高密市艺术剧院茂腔少年班毕业的青年演员担任主演,别淑君饰演九儿,陈福涛、孙亚东分饰余占鳌、刘罗汉。

影片在内容上尊重原著,以茂腔唱腔为核心,既保持高密茂腔曲调质朴自然,唱腔委婉幽怨、通俗易懂等特点,又在表现形式上大胆尝试,突破创新,强化戏曲电影的趣味性和观赏性。例如,高粱地野合一场戏中,九儿的唱段既保留了茂腔的悲怆婉转,又通过蒙太奇手法强化情感张力,传统戏曲与影像语言由此创新结合。

拍摄地选在高密东北乡的单家大院及红高粱地,真实还原了原著中的场景。剧组还邀请当地农民参与拍摄,如颠轿、酿酒等民俗场景,通过镜头语言展现高密的风土人情。此外,影片对“十八里红”酒的酿造过程、婚丧嫁娶的仪式细节等,均以写实手法呈现,强化了文化真实性。

“复仇烈火”一场中,九儿牺牲前,高粱地边上号召乡亲抗日的场景,独白以茂腔唱词“是中国人的端起碗,喝了这碗高粱酒,哪怕他天塌地又陷”呼应原著精神,既是对历史的致敬,也是将个人悲剧升华为民族精神的集体呐喊。

戏曲传承 视听技术赋予唱腔新的生命力

作为国家级非物质文化遗产,茂腔长期面临观众流失的困境。茂腔电影《红高粱》以高密的土地为纸、茂腔的音符为墨,通过实景拍摄、电影剪辑等现代视听表达,为传统戏曲在当代的突围写下浓墨重彩的一笔。

影片在央视播出后,高密的红高粱、单家大院、茂腔艺术等文化符号通过银幕走向全国。别淑君、陈福涛等年轻演员因演技精湛成为茂腔新生代代表人物,推动了剧种的传承。

正如莫言所言:“红高粱是土地的象征,茂腔是土地的声音,两者的结合让文化有了根。”这部戏曲电影不仅是一部艺术作品,更是一场文化实验,证明了地方文化唯有扎根乡土、拥抱创新,方能生生不息。

2025年4月,“京剧电影工程”展映发布会举办。北京国际电影节已连续十年举办“京剧电影工程”展映活动。两个甲子的岁月轮回,戏曲电影为中华优秀传统文化书写了新的时代注脚。

潍坊吕剧 特殊年代两度搬上银幕

20世纪50年代至80年代,是中国戏曲电影黄金时期。“文化大革命”后期,山东有三个地方戏曲到北京调演获得好评,其中两部来自昌潍地区,且都是吕剧,即《半边天》《管得好》。长春电影制片厂选中《半边天》,上海电影制片厂赵焕章导演了《管得好》。

1972年,郝湘榛根据临朐县李家庄团支部的真实事迹,创作快板剧《半边天》,剧中妇女队长常金凤组织妇女插秧,与满脑子封建思想的生产队长展开博弈,最终以劳动实效证明妇女能力。参加省会演时被省吕剧团看中,改编成吕剧,并在1975年由长春电影制片厂搬上银幕,剧本作为单行本发行,印数3.5万册。片头出现的署名中“根据临朐县业余创作组同名快板剧 山东省吕剧团改编”字样,并不见郝湘榛的名字,直到1979年平反,他的名字才逐渐浮出水面。

吕剧电影《管得好》,编剧是平度县业余创作组,由辛显令执笔,赵焕章导演,1976年,上海电影制片厂将其拍成电影。影片讲述了“文化大革命”中,联中老师李成文把自己的孩子锁在家里读死书,参加管理学校的贫下中农组长张奶奶,坚持开门,鼓励孩子砸锁,参加社会活动,并帮助李成文纠正“智育第一”的认识偏差。影片带有明显的时代局限性,刚上映不久,又因“文化大革命”结束而淡出人们的视线,但其吕剧艺术值得珍惜。同时,辛显令、赵焕章正是因为此次合作,才有了后来《喜盈门》的合作。

潍坊元素 为两部影片提供艺术滋养

吕剧在潍坊有较高的知名度和影响力,潍坊为《半边天》《管得好》的诞生提供了深厚的艺术滋养。

《半边天》主演杨瑞卿(饰生产队长刘建德)是从潍坊走出去的吕剧名家。他1949年加入潍坊特别市文工团,后成为山东省吕剧院元老,其浑厚的唱腔与质朴的表演为角色注入了鲜活生命力。创作过程亦浸润着潍坊地域特色,郝湘榛在临朐县文化馆的茅棚中完成剧本初稿,采风素材多来自潍坊农村的田间地头。电影上映后风靡全国,和几部电影样板戏“等量齐观”,“半边天”一词因该剧风靡全国,最终被收入《现代汉语大辞典》,成为妇女地位的代名词——这一语言符号的诞生,正是潍坊乡土文艺对中华文化的独特贡献。

《管得好》影片中并未标注“昌潍”字样,但唱词中的“胶莱河”又明确交待了故事发生地。再细究其文化肌理,也能发现与潍坊千丝万缕的关联。在演员构成上,剧组特邀昌潍地区吕剧团演员参与配唱,其特有的“潍县腔”为唱腔注入别样韵味,“你怎么不动弹”“正在为发言稿作憋子呢”“仰起脖子横起腿”“手不能提肩不能挑”等台词,恰是潍坊地区方言俗语的直接移植。

茂腔电影 红高粱彰显高密地域文化

茂腔电影《红高粱》是中国首部以潍坊地方戏茂腔作为载体的戏曲电影,有浓浓的传统文化气息,歌颂了中华民族同仇敌忾、勇于战胜一切侵略者的大无畏精神,体现了高密人勇敢、淳朴、善良的传统美德。影片将莫言的经典小说《红高粱》与高密本土文化深度融合,既是一次艺术创新,也是对地域文化的现代化表达。

《红高粱》的故事根植于高密东北乡,莫言的原著小说以浓烈的乡土气息和抗战叙事闻名。2014年,潍坊市率先将这一题材搬上茂腔舞台,由莫言担任编剧,创作了八场现代茂腔戏《红高粱》,在第五届红高粱文化节首演并广受好评。为进一步扩大影响力,高密艺术剧院与央视合作拍摄戏曲电影版,于2017年10月在高密红高粱影视城开机,2018年5月19日在央视戏曲频道《九州大戏台》成功首播。影片由国内著名戏曲导演许玉琢担任导演,高密市艺术剧院茂腔少年班毕业的青年演员担任主演,别淑君饰演九儿,陈福涛、孙亚东分饰余占鳌、刘罗汉。

影片在内容上尊重原著,以茂腔唱腔为核心,既保持高密茂腔曲调质朴自然,唱腔委婉幽怨、通俗易懂等特点,又在表现形式上大胆尝试,突破创新,强化戏曲电影的趣味性和观赏性。例如,高粱地野合一场戏中,九儿的唱段既保留了茂腔的悲怆婉转,又通过蒙太奇手法强化情感张力,传统戏曲与影像语言由此创新结合。

拍摄地选在高密东北乡的单家大院及红高粱地,真实还原了原著中的场景。剧组还邀请当地农民参与拍摄,如颠轿、酿酒等民俗场景,通过镜头语言展现高密的风土人情。此外,影片对“十八里红”酒的酿造过程、婚丧嫁娶的仪式细节等,均以写实手法呈现,强化了文化真实性。

“复仇烈火”一场中,九儿牺牲前,高粱地边上号召乡亲抗日的场景,独白以茂腔唱词“是中国人的端起碗,喝了这碗高粱酒,哪怕他天塌地又陷”呼应原著精神,既是对历史的致敬,也是将个人悲剧升华为民族精神的集体呐喊。

戏曲传承 视听技术赋予唱腔新的生命力

作为国家级非物质文化遗产,茂腔长期面临观众流失的困境。茂腔电影《红高粱》以高密的土地为纸、茂腔的音符为墨,通过实景拍摄、电影剪辑等现代视听表达,为传统戏曲在当代的突围写下浓墨重彩的一笔。

影片在央视播出后,高密的红高粱、单家大院、茂腔艺术等文化符号通过银幕走向全国。别淑君、陈福涛等年轻演员因演技精湛成为茂腔新生代代表人物,推动了剧种的传承。

正如莫言所言:“红高粱是土地的象征,茂腔是土地的声音,两者的结合让文化有了根。”这部戏曲电影不仅是一部艺术作品,更是一场文化实验,证明了地方文化唯有扎根乡土、拥抱创新,方能生生不息。

2025年4月,“京剧电影工程”展映发布会举办。北京国际电影节已连续十年举办“京剧电影工程”展映活动。两个甲子的岁月轮回,戏曲电影为中华优秀传统文化书写了新的时代注脚。

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250711/01/01-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250711/02/02-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250711/03/03-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250711/04/04-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250711/05/05-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250711/06/06-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250711/07/07-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250711/08/08-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250711/09/09-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250711/10/10-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250711/11/11-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250711/12/12-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250711/13/13-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250711/14/14-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250711/15/Page15-1500.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250711/16/Page16-1500.jpg)