08版:光影记录

08版:光影记录

- * 光影记录

09版:人文潍坊

09版:人文潍坊

- * 光影中的潍坊印记

10版:光影中的潍坊印记

10版:光影中的潍坊印记

- * 潍水烽火书写英雄赞歌

- * 图片26

15版:光影中的潍坊印记

15版:光影中的潍坊印记

- * 舞台到银幕的乡土叙事

- * 真实质朴的主旋律电影

1981年6月上映的《喜盈门》,是中国电影史上的一座丰碑。这部与潍坊文化血脉紧密相连的轻喜剧电影,创下了票房神话。编剧辛显令是平度人,利用潍坊地区文化局创立的“创作假”完成了这一作品。该片曾获得第二届中国电影“金鸡奖”荣誉奖、第五届大众电影“百花奖”的最佳故事片奖、文化部1981年优秀影片奖。

辛显令利用创作假

首次写故事片剧本

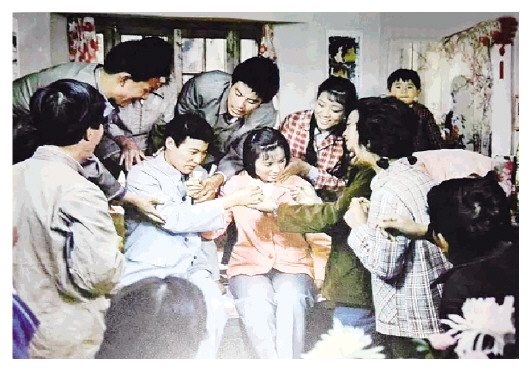

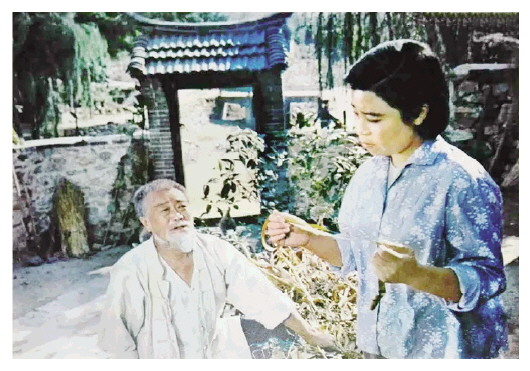

电影《喜盈门》由上海电影制片厂摄制,赵焕章执导,王书勤、温玉娟、王玉梅、于绍康、张亮、洪学敏、毛永明等主演。影片讲述了20世纪70年代末80年代初一个中国北方农民家庭中,大儿媳计较小家庭的得失,百般算计,后来在大家的帮助下,终于改正错误,一家人重归于好的故事。鲜明的人物形象、生动的人物语言、鲜活的乡土气息、幽默的叙事风格、深刻的道德寓言以及多种艺术手段的巧妙运用,构成了一种清新的中国年画风格,成为20世纪80年代中国农村题材电影的巅峰之作。

这是上海电影制片厂导演赵焕章(山东人)在“文化大革命”后执导的第三部影片,也是编剧辛显令(1943—2010)第一次写故事片剧本。

今青岛平度市,1984年之前隶属昌潍(潍坊)地区,辛显令出生于平度古岘镇,青年时期务农、任教、担任会计的经历,让他对农村生活的肌理与矛盾有着近乎本能的洞察力。他的创作始终扎根乡土,笔下既有胶东平原的麦浪与炊烟,也有农民家庭中琐碎却尖锐的伦理冲突。

20世纪70年代末,潍坊地区文化局为扶持作者,专门设立“创作假”,创造一切条件让创作者深入体验生活。1978年10月,潍坊地区文化局组织平度县文化馆副馆长辛显令在内的部分业余作者到农村深入生活。辛显令听说了很多不赡养老人、不孝敬公婆,甚至家庭不和、虐待老人的事情,便有了创作念头,想以农村青年如何处理家庭关系、赡养老人为题材写电影文学剧本。这一题材的选择,既源于他对潍坊地区农村家庭纠纷的观察,也呼应了改革开放初期社会转型期传统伦理的震荡。

编剧导演合作

成就时代经典

此前,编剧辛显令没有电影文学剧本的创作经验,给好友赵焕章写信,说了自己的想法。赵焕章立即回信,“这可是个牵动千家万户的题材”,鼓励他从伦理道德的角度深度挖掘。

第二年,赵焕章收到初稿后直奔平度县,就剧本情节、结构,与辛显令谈了七天七夜,据说两人天天熬夜、抽烟,舌头都是黑的。其中一些影响比较大的情节都是赵焕章建议的,比如强英喂猪时指桑骂槐、瞒着爷爷吃饺子的剧情,初稿写得有生活气息但铺垫不足;买裤料的情节、强英娘家的戏等都是后加进去的。赵焕章坚持不署名编剧,将荣誉留给业余作者辛显令。

1979年秋末冬初,辛显令完成比较成熟的四稿,赵焕章却告诉他“你再作细改,我等待时机”。等待的日子里,辛显令把剧本投向几个电影制片厂,都石沉大海,在上影厂的审查也一直没有通过。

柳暗花明的1980年,一则广播消息传来,山东泰安有一对老人,因四个亲生子女不肯赡养而双双自尽,上影厂领导再讨论《喜盈门》剧本时,觉得这部电影有强烈的现实意义,很快决定开拍。

这次合作将农村题材从“政策图解”提升为“艺术真实”,成就了一部兼具娱乐性与思想性的经典。

人物事件均有原型

敢于触及普遍矛盾

其实,辛显令的剧本创作深谙意识形态编码的艺术。水莲这一角色被精心塑造成“社会主义新媳妇”的典型,是一个集真善美于一身的人物形象:她既保有传统妇女的贤淑,又具备新女性的独立意识。在棉田喷洒农药的场景中,水莲操作现代化农具的娴熟姿态,暗示着农村女性从家庭走向社会的角色转变。这种形象与当时《中国妇女》杂志倡导的“四自”精神形成互文,成为精神文明建设的人格化符号。

1981年6月,《喜盈门》上映,这部与潍坊文化血脉紧密相连的轻喜剧电影,创下了票房神话。其制作成本仅36万元,从上映至年底各类拷贝达到32个,共映出4495场,观影人数达到4690万人次,在随后的三年里更是创造惊人的观影纪录——5.7亿人次。该片曾获得第二届中国电影“金鸡奖”荣誉奖、第五届大众电影“百花奖”的最佳故事片奖、文化部1981年优秀影片奖。

辛显令1981年在一篇写《喜盈门》创作感受的文章中提到,影片中的“人物和事件,大都有生活中的原型,只是进行了概括、集中、提炼和加工”。其子辛虎在2024年央视《中国文艺·向经典致敬》节目中提到,薛水莲的原型是其母亲王培珍。电影中的大嫂强英与婆婆、小姑子等家庭成员的冲突设计极具戏剧张力,比如从“涤纶绸裤”的嫉妒,到分家时的算计,再到虐待老人的恶行,强英的形象既是反面典型,也是传统宗法制度崩解下人性异化的写照。据称,仁文和强英的原型也是来自辛显令家族。

辛显令的创作风格,被评价为“细节真实,敢于触及普遍矛盾”,所以这一轻喜剧风格暗含着意识形态的柔软表达。强英偷吃饺子被发现的滑稽场面,既满足了观众的道德审判快感,又避免了说教式的生硬,这种寓教于乐的策略成功实现了主流价值观的隐形传播,更是通过方言俚语的自然呈现,让观众在笑声中体味深意,如“猪鼻子插大葱——装象”,生活细节中的藏饺子、争大衣柜,民俗场景中的婚闹、做缝纫活等。

农村题材代表作品

意义远超地域范畴

为了还原真实的农村场景,剧组在烟台栖霞市桃村镇国路夼村搭建陈家大院,与当地农民共同种菜、养猪,请村民参与守夜喂鸡。

《喜盈门》的成功不仅是商业的,更是文化的。在潍坊乃至全国农村,许多儿媳因“水莲”形象反思自身,甚至出现给女儿取名“水莲”的风潮。影片通过家庭伦理的戏剧化呈现,完成了对传统美德的现代性转化,成为新农村文化建构的重要参照。

作为农村题材电影的代表作,《喜盈门》的意义远超地域范畴。它证明了“乡土题材”可以兼具艺术性与大众性,也为后续农村电影提供了叙事范式。辛显令的创作生涯,更是潍坊文化从地方性经验走向全国性表达的缩影。

辛显令利用创作假

首次写故事片剧本

电影《喜盈门》由上海电影制片厂摄制,赵焕章执导,王书勤、温玉娟、王玉梅、于绍康、张亮、洪学敏、毛永明等主演。影片讲述了20世纪70年代末80年代初一个中国北方农民家庭中,大儿媳计较小家庭的得失,百般算计,后来在大家的帮助下,终于改正错误,一家人重归于好的故事。鲜明的人物形象、生动的人物语言、鲜活的乡土气息、幽默的叙事风格、深刻的道德寓言以及多种艺术手段的巧妙运用,构成了一种清新的中国年画风格,成为20世纪80年代中国农村题材电影的巅峰之作。

这是上海电影制片厂导演赵焕章(山东人)在“文化大革命”后执导的第三部影片,也是编剧辛显令(1943—2010)第一次写故事片剧本。

今青岛平度市,1984年之前隶属昌潍(潍坊)地区,辛显令出生于平度古岘镇,青年时期务农、任教、担任会计的经历,让他对农村生活的肌理与矛盾有着近乎本能的洞察力。他的创作始终扎根乡土,笔下既有胶东平原的麦浪与炊烟,也有农民家庭中琐碎却尖锐的伦理冲突。

20世纪70年代末,潍坊地区文化局为扶持作者,专门设立“创作假”,创造一切条件让创作者深入体验生活。1978年10月,潍坊地区文化局组织平度县文化馆副馆长辛显令在内的部分业余作者到农村深入生活。辛显令听说了很多不赡养老人、不孝敬公婆,甚至家庭不和、虐待老人的事情,便有了创作念头,想以农村青年如何处理家庭关系、赡养老人为题材写电影文学剧本。这一题材的选择,既源于他对潍坊地区农村家庭纠纷的观察,也呼应了改革开放初期社会转型期传统伦理的震荡。

编剧导演合作

成就时代经典

此前,编剧辛显令没有电影文学剧本的创作经验,给好友赵焕章写信,说了自己的想法。赵焕章立即回信,“这可是个牵动千家万户的题材”,鼓励他从伦理道德的角度深度挖掘。

第二年,赵焕章收到初稿后直奔平度县,就剧本情节、结构,与辛显令谈了七天七夜,据说两人天天熬夜、抽烟,舌头都是黑的。其中一些影响比较大的情节都是赵焕章建议的,比如强英喂猪时指桑骂槐、瞒着爷爷吃饺子的剧情,初稿写得有生活气息但铺垫不足;买裤料的情节、强英娘家的戏等都是后加进去的。赵焕章坚持不署名编剧,将荣誉留给业余作者辛显令。

1979年秋末冬初,辛显令完成比较成熟的四稿,赵焕章却告诉他“你再作细改,我等待时机”。等待的日子里,辛显令把剧本投向几个电影制片厂,都石沉大海,在上影厂的审查也一直没有通过。

柳暗花明的1980年,一则广播消息传来,山东泰安有一对老人,因四个亲生子女不肯赡养而双双自尽,上影厂领导再讨论《喜盈门》剧本时,觉得这部电影有强烈的现实意义,很快决定开拍。

这次合作将农村题材从“政策图解”提升为“艺术真实”,成就了一部兼具娱乐性与思想性的经典。

人物事件均有原型

敢于触及普遍矛盾

其实,辛显令的剧本创作深谙意识形态编码的艺术。水莲这一角色被精心塑造成“社会主义新媳妇”的典型,是一个集真善美于一身的人物形象:她既保有传统妇女的贤淑,又具备新女性的独立意识。在棉田喷洒农药的场景中,水莲操作现代化农具的娴熟姿态,暗示着农村女性从家庭走向社会的角色转变。这种形象与当时《中国妇女》杂志倡导的“四自”精神形成互文,成为精神文明建设的人格化符号。

1981年6月,《喜盈门》上映,这部与潍坊文化血脉紧密相连的轻喜剧电影,创下了票房神话。其制作成本仅36万元,从上映至年底各类拷贝达到32个,共映出4495场,观影人数达到4690万人次,在随后的三年里更是创造惊人的观影纪录——5.7亿人次。该片曾获得第二届中国电影“金鸡奖”荣誉奖、第五届大众电影“百花奖”的最佳故事片奖、文化部1981年优秀影片奖。

辛显令1981年在一篇写《喜盈门》创作感受的文章中提到,影片中的“人物和事件,大都有生活中的原型,只是进行了概括、集中、提炼和加工”。其子辛虎在2024年央视《中国文艺·向经典致敬》节目中提到,薛水莲的原型是其母亲王培珍。电影中的大嫂强英与婆婆、小姑子等家庭成员的冲突设计极具戏剧张力,比如从“涤纶绸裤”的嫉妒,到分家时的算计,再到虐待老人的恶行,强英的形象既是反面典型,也是传统宗法制度崩解下人性异化的写照。据称,仁文和强英的原型也是来自辛显令家族。

辛显令的创作风格,被评价为“细节真实,敢于触及普遍矛盾”,所以这一轻喜剧风格暗含着意识形态的柔软表达。强英偷吃饺子被发现的滑稽场面,既满足了观众的道德审判快感,又避免了说教式的生硬,这种寓教于乐的策略成功实现了主流价值观的隐形传播,更是通过方言俚语的自然呈现,让观众在笑声中体味深意,如“猪鼻子插大葱——装象”,生活细节中的藏饺子、争大衣柜,民俗场景中的婚闹、做缝纫活等。

农村题材代表作品

意义远超地域范畴

为了还原真实的农村场景,剧组在烟台栖霞市桃村镇国路夼村搭建陈家大院,与当地农民共同种菜、养猪,请村民参与守夜喂鸡。

《喜盈门》的成功不仅是商业的,更是文化的。在潍坊乃至全国农村,许多儿媳因“水莲”形象反思自身,甚至出现给女儿取名“水莲”的风潮。影片通过家庭伦理的戏剧化呈现,完成了对传统美德的现代性转化,成为新农村文化建构的重要参照。

作为农村题材电影的代表作,《喜盈门》的意义远超地域范畴。它证明了“乡土题材”可以兼具艺术性与大众性,也为后续农村电影提供了叙事范式。辛显令的创作生涯,更是潍坊文化从地方性经验走向全国性表达的缩影。

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250711/01/01-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250711/02/02-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250711/03/03-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250711/04/04-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250711/05/05-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250711/06/06-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250711/07/07-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250711/08/08-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250711/09/09-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250711/10/10-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250711/11/11-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250711/12/Page12-1500.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250711/13/Page13-1500.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250711/14/Page14-1500.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250711/15/Page15-1500.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250711/16/Page16-1500.jpg)