01版:导读

01版:导读

- * 灯笼红 年味浓

08版:风筝之爱

08版:风筝之爱

- * 这一次 换大家来守护你

- *

出租车司机

养老院献爱心 - * 夫妻俩请老顾客吃鸡蛋灌饼

- *

浓情腊八

暖心“粥”到 - *

金阳公益启动

寒冬送暖活动

□朱建霞

事有代谢,往来成古今。历史可以帮助我们记录一个地区的人文变迁,还原过去的面貌,有助于人们更好地了解地方历史变迁,探索背后的故事和文化,对于我们保护历史遗产、传承文化传统、促进社会发展具有重要意义。

收集史料需要深厚的学术知识、严谨的研究方法和耐心细致的调查能力。出身于老潍县丁家的十七代孙丁锡田就是这样一位孜孜不倦的史学家,藏书家。他通过搜集、整理和保存历史文献、图片、录像等史料,为后人提供了宝贵的历史资料。

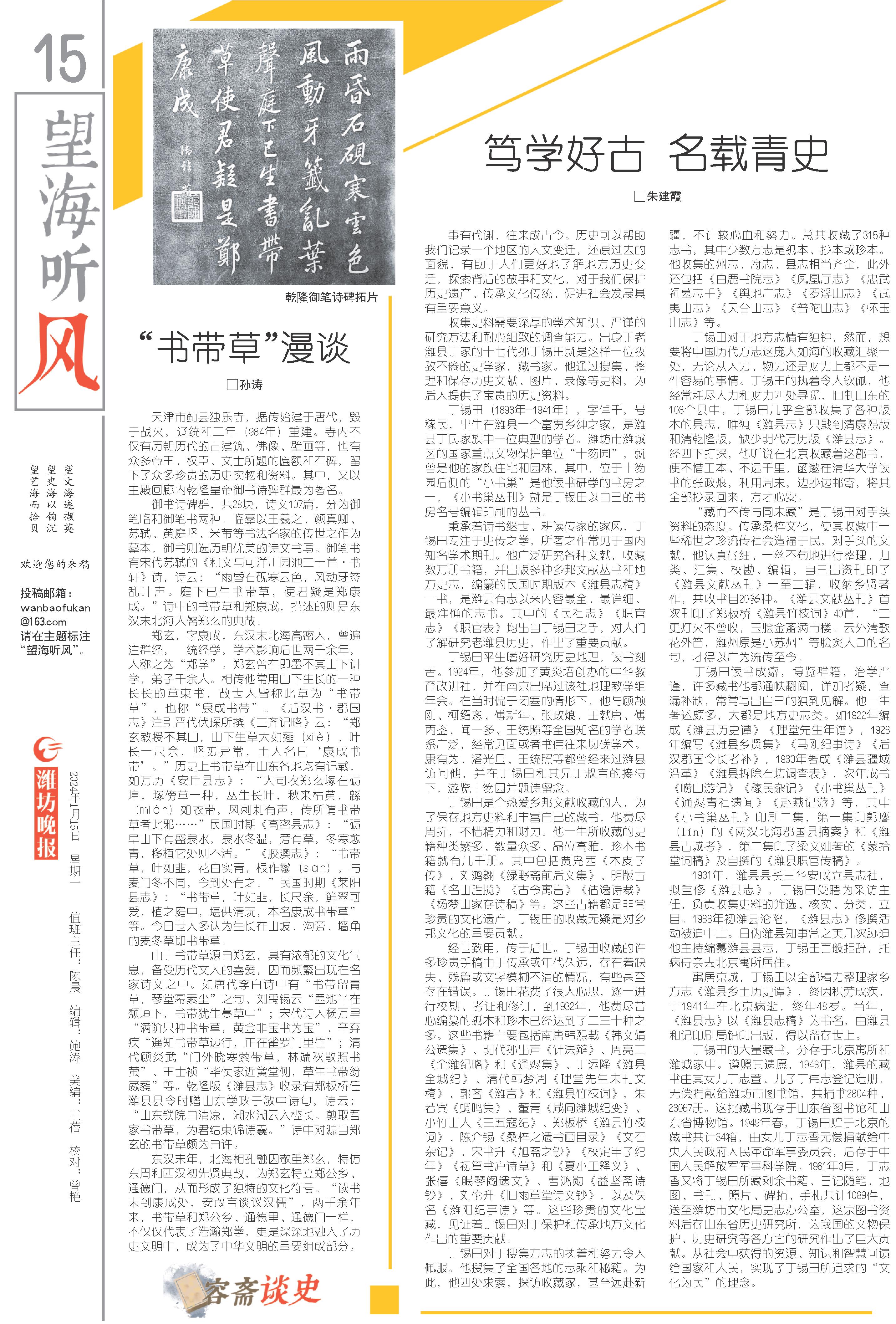

丁锡田(1893年-1941年),字倬千,号稼民,出生在潍县一个富贾乡绅之家,是潍县丁氏家族中一位典型的学者。潍坊市潍城区的国家重点文物保护单位“十笏园”,就曾是他的家族住宅和园林,其中,位于十笏园后侧的“小书巢”是他读书研学的书房之一,《小书巢丛刊》就是丁锡田以自己的书房名号编辑印刷的丛书。

秉承着诗书继世、耕读传家的家风,丁锡田专注于史传之学,所著之作常见于国内知名学术期刊。他广泛研究各种文献,收藏数万册书籍,并出版多种乡邦文献丛书和地方史志,编纂的民国时期版本《潍县志稿》一书,是潍县有志以来内容最全、最详细、最准确的志书。其中的《民社志》《职官志》《职官表》均出自丁锡田之手,对人们了解研究老潍县历史,作出了重要贡献。

丁锡田平生嗜好研究历史地理,读书刻苦。1924年,他参加了黄炎培创办的中华教育改进社,并在南京出席过该社地理教学组年会。在当时偏于闭塞的情形下,他与顾颉刚、柯绍忞、傅斯年、张政烺、王献唐、傅丙鉴、闻一多、王统照等全国知名的学者联系广泛,经常见面或者书信往来切磋学术。康有为、潘光旦、王统照等都曾经来过潍县访问他,并在丁锡田和其兄丁叔言的接待下,游览十笏园并题诗留念。

丁锡田是个热爱乡邦文献收藏的人,为了保存地方史料和丰富自己的藏书,他费尽周折,不惜精力和财力。他一生所收藏的史籍种类繁多、数量众多、品位高雅,珍本书籍就有几千册。其中包括贾凫西《木皮子传》、刘鸿翱《绿野斋前后文集》、明版古籍《名山胜揽》《古今寓言》《估逸诗裁》《杨梦山家存诗稿》等。这些古籍都是非常珍贵的文化遗产,丁锡田的收藏无疑是对乡邦文化的重要贡献。

经世致用,传于后世。丁锡田收藏的许多珍贵手稿由于传承或年代久远,存在着缺失、残篇或文字模糊不清的情况,有些甚至存在错误。丁锡田花费了很大心思,逐一进行校勘、考证和修订,到1932年,他费尽苦心编纂的孤本和珍本已经达到了二三十种之多。这些书籍主要包括南唐韩熙载《韩文靖公遗集》、明代孙出声《针法辩》、周亮工《全潍纪略》和《通烬集》、丁运隆《潍县全城纪》、清代韩梦周《理堂先生未刊文稿》、郭吝《潍言》和《潍县竹枝词》,朱若宾《蜩鸣集》、董青《咸同潍城纪变》、小竹山人《三五寇纪》、郑板桥《潍县竹枝词》、陈介锡《桑梓之遗书画目录》《文石杂记》、宋书升《旭斋之钞》《校定甲子纪年》《初篁书庐诗草》和《夏小正释义》、张僖《眠琴阁遗文》、曹鸿勋《益坚斋诗钞》、刘伦升《旧雨草堂诗文钞》,以及佚名《潍阳纪事诗》等。这些珍贵的文化宝藏,见证着丁锡田对于保护和传承地方文化作出的重要贡献。

丁锡田对于搜集方志的执着和努力令人佩服。他搜集了全国各地的志乘和秘籍。为此,他四处求索,探访收藏家,甚至远赴新疆,不计较心血和努力。总共收藏了315种志书,其中少数方志是孤本、抄本或珍本。他收集的州志、府志、县志相当齐全,此外还包括《白鹿书院志》《凤凰厅志》《忠武祠墓志千》《舆地广志》《罗浮山志》《武夷山志》《天台山志》《普陀山志》《怀玉山志》等。

丁锡田对于地方志情有独钟,然而,想要将中国历代方志这庞大如海的收藏汇聚一处,无论从人力、物力还是财力上都不是一件容易的事情。丁锡田的执着令人钦佩,他经常耗尽人力和财力四处寻觅,旧制山东的108个县中,丁锡田几乎全部收集了各种版本的县志,唯独《潍县志》只戢到清康熙版和清乾隆版,缺少明代万历版《潍县志》。经四下打探,他听说在北京收藏着这部书,便不惜工本、不远千里,函邀在清华大学读书的张政烺,利用周末,边抄边邮寄,将其全部抄录回来,方才心安。

“藏而不传与同未藏”是丁锡田对手头资料的态度。传承桑梓文化,使其收藏中一些稀世之珍流传社会造福于民,对手头的文献,他认真仔细、一丝不苟地进行整理、归类、汇集、校勘、编辑,自己出资刊印了《潍县文献丛刊》一至三辑,收纳乡贤著作,共收书目20多种。《潍县文献丛刊》首次刊印了郑板桥《潍县竹枝词》40首,“三更灯火不曾收,玉脍金齑满市楼。云外清歌花外笛,潍州原是小苏州”等脍炙人口的名句,才得以广为流传至今。

丁锡田读书成癖,博览群籍,治学严谨,许多藏书他都通帙翻阅,详加考疑,查漏补缺,常常写出自己的独到见解。他一生著述颇多,大都是地方史志类。如1922年编成《潍县历史谭》《理堂先生年谱》,1926年编写《潍县乡贤集》《马刚纪事诗》《后汉郡国令长考补》,1930年著成《潍县疆域沿革》《潍县拆除石坊调查表》,次年成书《崂山游记》《稼民杂记》《小书巢丛刊》《通烬青社遗闻》《赴燕记游》等,其中《小书巢丛刊》印刷二集,第一集印郭麐(lín)的《两汉北海郡国县摘案》和《潍县古城考》,第二集印了梁文灿著的《蒙拾堂词稿》及自撰的《潍县职官传稿》。

1931年,潍县县长王华安成立县志社,拟重修《潍县志》,丁锡田受聘为采访主任,负责收集史料的筛选、核实、分类、立目。1938年初潍县沦陷,《潍县志》修撰活动被迫中止。日伪潍县知事常之英几次胁迫他主持编纂潍县县志,丁锡田百般拒辞,托病侍亲去北京寓所居住。

寓居京城,丁锡田以全部精力整理家乡方志《潍县乡土历史谭》,终因积劳成疾,于1941年在北京病逝,终年48岁。当年,《潍县志》以《潍县志稿》为书名,由潍县和记印刷局铅印出版,得以留存世上。

丁锡田的大量藏书,分存于北京寓所和潍城家中。遵照其遗愿,1948年,潍县的藏书由其女儿丁志萱、儿子丁伟志登记造册,无偿捐献给潍坊市图书馆,共捐书2804种、23067册。这批藏书现存于山东省图书馆和山东省博物馆。1949年春,丁锡田贮于北京的藏书共计34箱,由女儿丁志香无偿捐献给中央人民政府人民革命军事委员会,后存于中国人民解放军军事科学院。1961年3月,丁志香又将丁锡田所藏剩余书籍、日记随笔、地图、书刊、照片、碑拓、手札共计1089件,送至潍坊市文化局史志办公室,这宗图书资料后存山东省历史研究所,为我国的文物保护、历史研究等各方面的研究作出了巨大贡献。从社会中获得的资源、知识和智慧回馈给国家和人民,实现了丁锡田所追求的“文化为民”的理念。

事有代谢,往来成古今。历史可以帮助我们记录一个地区的人文变迁,还原过去的面貌,有助于人们更好地了解地方历史变迁,探索背后的故事和文化,对于我们保护历史遗产、传承文化传统、促进社会发展具有重要意义。

收集史料需要深厚的学术知识、严谨的研究方法和耐心细致的调查能力。出身于老潍县丁家的十七代孙丁锡田就是这样一位孜孜不倦的史学家,藏书家。他通过搜集、整理和保存历史文献、图片、录像等史料,为后人提供了宝贵的历史资料。

丁锡田(1893年-1941年),字倬千,号稼民,出生在潍县一个富贾乡绅之家,是潍县丁氏家族中一位典型的学者。潍坊市潍城区的国家重点文物保护单位“十笏园”,就曾是他的家族住宅和园林,其中,位于十笏园后侧的“小书巢”是他读书研学的书房之一,《小书巢丛刊》就是丁锡田以自己的书房名号编辑印刷的丛书。

秉承着诗书继世、耕读传家的家风,丁锡田专注于史传之学,所著之作常见于国内知名学术期刊。他广泛研究各种文献,收藏数万册书籍,并出版多种乡邦文献丛书和地方史志,编纂的民国时期版本《潍县志稿》一书,是潍县有志以来内容最全、最详细、最准确的志书。其中的《民社志》《职官志》《职官表》均出自丁锡田之手,对人们了解研究老潍县历史,作出了重要贡献。

丁锡田平生嗜好研究历史地理,读书刻苦。1924年,他参加了黄炎培创办的中华教育改进社,并在南京出席过该社地理教学组年会。在当时偏于闭塞的情形下,他与顾颉刚、柯绍忞、傅斯年、张政烺、王献唐、傅丙鉴、闻一多、王统照等全国知名的学者联系广泛,经常见面或者书信往来切磋学术。康有为、潘光旦、王统照等都曾经来过潍县访问他,并在丁锡田和其兄丁叔言的接待下,游览十笏园并题诗留念。

丁锡田是个热爱乡邦文献收藏的人,为了保存地方史料和丰富自己的藏书,他费尽周折,不惜精力和财力。他一生所收藏的史籍种类繁多、数量众多、品位高雅,珍本书籍就有几千册。其中包括贾凫西《木皮子传》、刘鸿翱《绿野斋前后文集》、明版古籍《名山胜揽》《古今寓言》《估逸诗裁》《杨梦山家存诗稿》等。这些古籍都是非常珍贵的文化遗产,丁锡田的收藏无疑是对乡邦文化的重要贡献。

经世致用,传于后世。丁锡田收藏的许多珍贵手稿由于传承或年代久远,存在着缺失、残篇或文字模糊不清的情况,有些甚至存在错误。丁锡田花费了很大心思,逐一进行校勘、考证和修订,到1932年,他费尽苦心编纂的孤本和珍本已经达到了二三十种之多。这些书籍主要包括南唐韩熙载《韩文靖公遗集》、明代孙出声《针法辩》、周亮工《全潍纪略》和《通烬集》、丁运隆《潍县全城纪》、清代韩梦周《理堂先生未刊文稿》、郭吝《潍言》和《潍县竹枝词》,朱若宾《蜩鸣集》、董青《咸同潍城纪变》、小竹山人《三五寇纪》、郑板桥《潍县竹枝词》、陈介锡《桑梓之遗书画目录》《文石杂记》、宋书升《旭斋之钞》《校定甲子纪年》《初篁书庐诗草》和《夏小正释义》、张僖《眠琴阁遗文》、曹鸿勋《益坚斋诗钞》、刘伦升《旧雨草堂诗文钞》,以及佚名《潍阳纪事诗》等。这些珍贵的文化宝藏,见证着丁锡田对于保护和传承地方文化作出的重要贡献。

丁锡田对于搜集方志的执着和努力令人佩服。他搜集了全国各地的志乘和秘籍。为此,他四处求索,探访收藏家,甚至远赴新疆,不计较心血和努力。总共收藏了315种志书,其中少数方志是孤本、抄本或珍本。他收集的州志、府志、县志相当齐全,此外还包括《白鹿书院志》《凤凰厅志》《忠武祠墓志千》《舆地广志》《罗浮山志》《武夷山志》《天台山志》《普陀山志》《怀玉山志》等。

丁锡田对于地方志情有独钟,然而,想要将中国历代方志这庞大如海的收藏汇聚一处,无论从人力、物力还是财力上都不是一件容易的事情。丁锡田的执着令人钦佩,他经常耗尽人力和财力四处寻觅,旧制山东的108个县中,丁锡田几乎全部收集了各种版本的县志,唯独《潍县志》只戢到清康熙版和清乾隆版,缺少明代万历版《潍县志》。经四下打探,他听说在北京收藏着这部书,便不惜工本、不远千里,函邀在清华大学读书的张政烺,利用周末,边抄边邮寄,将其全部抄录回来,方才心安。

“藏而不传与同未藏”是丁锡田对手头资料的态度。传承桑梓文化,使其收藏中一些稀世之珍流传社会造福于民,对手头的文献,他认真仔细、一丝不苟地进行整理、归类、汇集、校勘、编辑,自己出资刊印了《潍县文献丛刊》一至三辑,收纳乡贤著作,共收书目20多种。《潍县文献丛刊》首次刊印了郑板桥《潍县竹枝词》40首,“三更灯火不曾收,玉脍金齑满市楼。云外清歌花外笛,潍州原是小苏州”等脍炙人口的名句,才得以广为流传至今。

丁锡田读书成癖,博览群籍,治学严谨,许多藏书他都通帙翻阅,详加考疑,查漏补缺,常常写出自己的独到见解。他一生著述颇多,大都是地方史志类。如1922年编成《潍县历史谭》《理堂先生年谱》,1926年编写《潍县乡贤集》《马刚纪事诗》《后汉郡国令长考补》,1930年著成《潍县疆域沿革》《潍县拆除石坊调查表》,次年成书《崂山游记》《稼民杂记》《小书巢丛刊》《通烬青社遗闻》《赴燕记游》等,其中《小书巢丛刊》印刷二集,第一集印郭麐(lín)的《两汉北海郡国县摘案》和《潍县古城考》,第二集印了梁文灿著的《蒙拾堂词稿》及自撰的《潍县职官传稿》。

1931年,潍县县长王华安成立县志社,拟重修《潍县志》,丁锡田受聘为采访主任,负责收集史料的筛选、核实、分类、立目。1938年初潍县沦陷,《潍县志》修撰活动被迫中止。日伪潍县知事常之英几次胁迫他主持编纂潍县县志,丁锡田百般拒辞,托病侍亲去北京寓所居住。

寓居京城,丁锡田以全部精力整理家乡方志《潍县乡土历史谭》,终因积劳成疾,于1941年在北京病逝,终年48岁。当年,《潍县志》以《潍县志稿》为书名,由潍县和记印刷局铅印出版,得以留存世上。

丁锡田的大量藏书,分存于北京寓所和潍城家中。遵照其遗愿,1948年,潍县的藏书由其女儿丁志萱、儿子丁伟志登记造册,无偿捐献给潍坊市图书馆,共捐书2804种、23067册。这批藏书现存于山东省图书馆和山东省博物馆。1949年春,丁锡田贮于北京的藏书共计34箱,由女儿丁志香无偿捐献给中央人民政府人民革命军事委员会,后存于中国人民解放军军事科学院。1961年3月,丁志香又将丁锡田所藏剩余书籍、日记随笔、地图、书刊、照片、碑拓、手札共计1089件,送至潍坊市文化局史志办公室,这宗图书资料后存山东省历史研究所,为我国的文物保护、历史研究等各方面的研究作出了巨大贡献。从社会中获得的资源、知识和智慧回馈给国家和人民,实现了丁锡田所追求的“文化为民”的理念。

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20240115/01/01-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20240115/02/02-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20240115/03/03-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20240115/04/04-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20240115/05/05-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20240115/06/06-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20240115/07/07-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20240115/08/08-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20240115/09/09-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20240115/10/10-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20240115/11/11-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20240115/12/12-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20240115/13/13-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20240115/14/14-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20240115/15/15-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20240115/16/Page16-1500.jpg)