01版:导读

01版:导读

- * 灯笼红 年味浓

08版:风筝之爱

08版:风筝之爱

- * 这一次 换大家来守护你

- *

出租车司机

养老院献爱心 - * 夫妻俩请老顾客吃鸡蛋灌饼

- *

浓情腊八

暖心“粥”到 - *

金阳公益启动

寒冬送暖活动

□孙涛

天津市蓟县独乐寺,据传始建于唐代,毁于战火,辽统和二年(984年)重建。寺内不仅有历朝历代的古建筑、佛像、壁画等,也有众多帝王、权臣、文士所题的匾额和石碑,留下了众多珍贵的历史实物和资料。其中,又以主殿回廊内乾隆皇帝御书诗碑群最为著名。

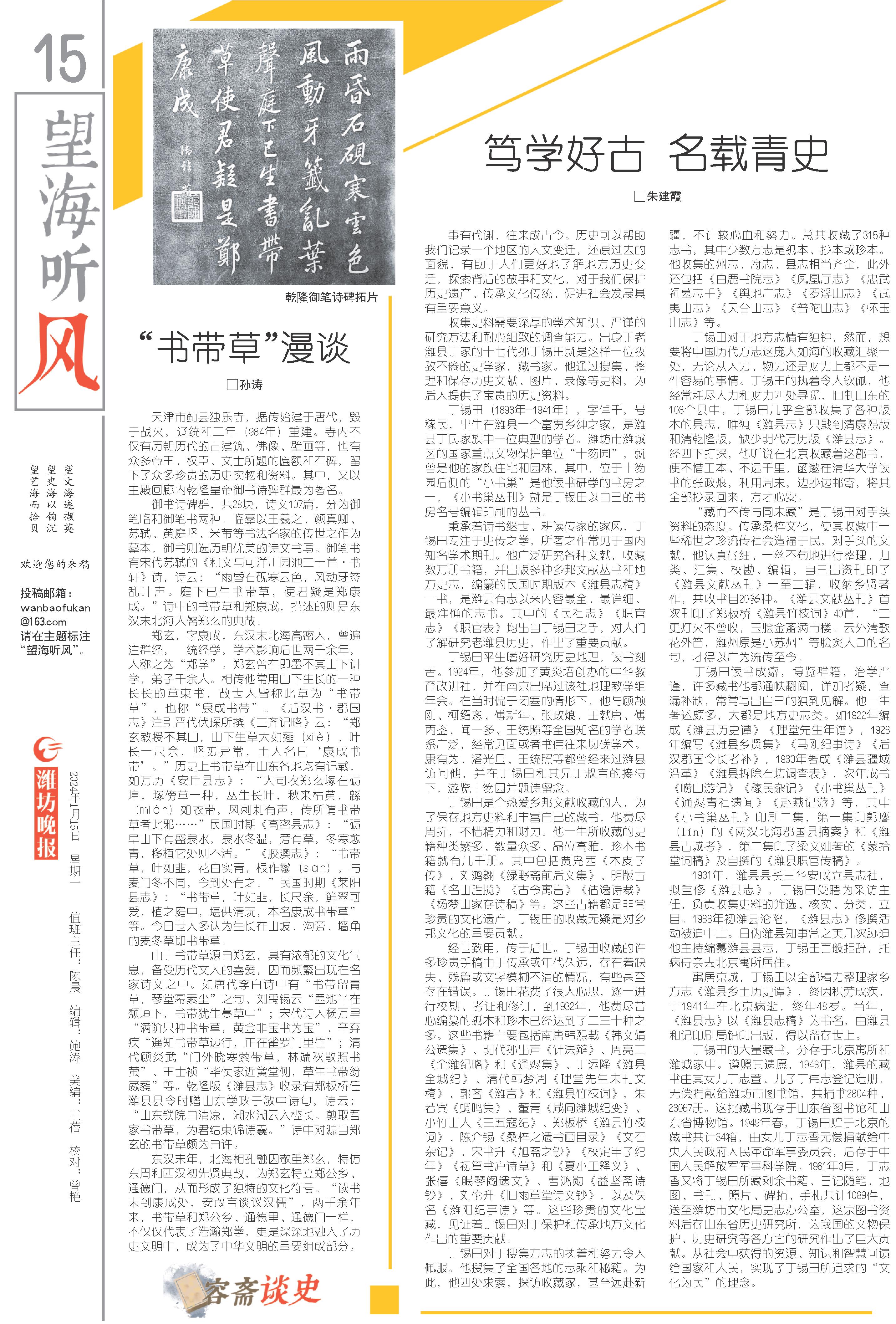

御书诗碑群,共28块,诗文107篇,分为御笔临和御笔书两种。临摹以王羲之、颜真卿、苏轼、黄庭坚、米芾等书法名家的传世之作为摹本,御书则选历朝优美的诗文书写。御笔书有宋代苏轼的《和文与可洋川园池三十首·书轩》诗,诗云:“雨昏石砚寒云色,风动牙签乱叶声。庭下已生书带草,使君疑是郑康成。”诗中的书带草和郑康成,描述的则是东汉末北海大儒郑玄的典故。

郑玄,字康成,东汉末北海高密人,曾遍注群经,一统经学,学术影响后世两千余年,人称之为“郑学”。郑玄曾在即墨不其山下讲学,弟子千余人。相传他常用山下生长的一种长长的草束书,故世人皆称此草为“书带草”,也称“康成书带”。《后汉书·郡国志》注引晋代伏琛所撰《三齐记略》云:“郑玄教授不其山,山下生草大如薤(xiè),叶长一尺余,坚刃异常,土人名曰‘康成书带’。”历史上书带草在山东各地均有记载,如万历《安丘县志》:“大司农郑玄塚在砺埠,塚傍草一种,丛生长叶,秋来枯黄,緜(mián)如衣带,风刺刺有声,传所谓书带草者此邪……”民国时期《高密县志》:“砺阜山下有盛泉水,泉水冬温,旁有草,冬寒愈青,移植它处则不活。”《胶澳志》:“书带草,叶如韭,花白实青,根作鬖(sān),与麦门冬不同,今到处有之。”民国时期《莱阳县志》:“书带草,叶如韭,长尺余,鲜翠可爱,植之庭中,堪供清玩,本名康成书带草”等。今日世人多认为生长在山坡、沟旁、墙角的麦冬草即书带草。

由于书带草源自郑玄,具有浓郁的文化气息,备受历代文人的喜爱,因而频繁出现在名家诗文之中。如唐代李白诗中有“书带留青草,琴堂幂素尘”之句、刘禹锡云“墨池半在颓垣下,书带犹生蔓草中”;宋代诗人杨万里“满阶只种书带草,黄金非宝书为宝”、辛弃疾“遥知书带草边行,正在雀罗门里住”;清代顾炎武“门外晓寒萦带草,林端秋散照书萤”、王士祯“毕侯家近黉堂侧,草生书带纷葳蕤”等。乾隆版《潍县志》收录有郑板桥任潍县县令时赠山东学政于敏中诗句,诗云:“山东锁院自清凉,湖水湖云入槛长。剪取吾家书带草,为君结束锦诗囊。”诗中对源自郑玄的书带草颇为自许。

东汉末年,北海相孔融因敬重郑玄,特仿东周和西汉初先贤典故,为郑玄特立郑公乡、通德门,从而形成了独特的文化符号。“读书未到康成处,安敢言谈议汉儒”,两千余年来,书带草和郑公乡、通德里、通德门一样,不仅仅代表了浩瀚郑学,更是深深地融入了历史文明中,成为了中华文明的重要组成部分。

天津市蓟县独乐寺,据传始建于唐代,毁于战火,辽统和二年(984年)重建。寺内不仅有历朝历代的古建筑、佛像、壁画等,也有众多帝王、权臣、文士所题的匾额和石碑,留下了众多珍贵的历史实物和资料。其中,又以主殿回廊内乾隆皇帝御书诗碑群最为著名。

御书诗碑群,共28块,诗文107篇,分为御笔临和御笔书两种。临摹以王羲之、颜真卿、苏轼、黄庭坚、米芾等书法名家的传世之作为摹本,御书则选历朝优美的诗文书写。御笔书有宋代苏轼的《和文与可洋川园池三十首·书轩》诗,诗云:“雨昏石砚寒云色,风动牙签乱叶声。庭下已生书带草,使君疑是郑康成。”诗中的书带草和郑康成,描述的则是东汉末北海大儒郑玄的典故。

郑玄,字康成,东汉末北海高密人,曾遍注群经,一统经学,学术影响后世两千余年,人称之为“郑学”。郑玄曾在即墨不其山下讲学,弟子千余人。相传他常用山下生长的一种长长的草束书,故世人皆称此草为“书带草”,也称“康成书带”。《后汉书·郡国志》注引晋代伏琛所撰《三齐记略》云:“郑玄教授不其山,山下生草大如薤(xiè),叶长一尺余,坚刃异常,土人名曰‘康成书带’。”历史上书带草在山东各地均有记载,如万历《安丘县志》:“大司农郑玄塚在砺埠,塚傍草一种,丛生长叶,秋来枯黄,緜(mián)如衣带,风刺刺有声,传所谓书带草者此邪……”民国时期《高密县志》:“砺阜山下有盛泉水,泉水冬温,旁有草,冬寒愈青,移植它处则不活。”《胶澳志》:“书带草,叶如韭,花白实青,根作鬖(sān),与麦门冬不同,今到处有之。”民国时期《莱阳县志》:“书带草,叶如韭,长尺余,鲜翠可爱,植之庭中,堪供清玩,本名康成书带草”等。今日世人多认为生长在山坡、沟旁、墙角的麦冬草即书带草。

由于书带草源自郑玄,具有浓郁的文化气息,备受历代文人的喜爱,因而频繁出现在名家诗文之中。如唐代李白诗中有“书带留青草,琴堂幂素尘”之句、刘禹锡云“墨池半在颓垣下,书带犹生蔓草中”;宋代诗人杨万里“满阶只种书带草,黄金非宝书为宝”、辛弃疾“遥知书带草边行,正在雀罗门里住”;清代顾炎武“门外晓寒萦带草,林端秋散照书萤”、王士祯“毕侯家近黉堂侧,草生书带纷葳蕤”等。乾隆版《潍县志》收录有郑板桥任潍县县令时赠山东学政于敏中诗句,诗云:“山东锁院自清凉,湖水湖云入槛长。剪取吾家书带草,为君结束锦诗囊。”诗中对源自郑玄的书带草颇为自许。

东汉末年,北海相孔融因敬重郑玄,特仿东周和西汉初先贤典故,为郑玄特立郑公乡、通德门,从而形成了独特的文化符号。“读书未到康成处,安敢言谈议汉儒”,两千余年来,书带草和郑公乡、通德里、通德门一样,不仅仅代表了浩瀚郑学,更是深深地融入了历史文明中,成为了中华文明的重要组成部分。

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20240115/01/01-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20240115/02/02-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20240115/03/03-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20240115/04/04-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20240115/05/05-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20240115/06/06-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20240115/07/07-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20240115/08/08-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20240115/09/09-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20240115/10/10-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20240115/11/11-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20240115/12/12-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20240115/13/13-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20240115/14/14-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20240115/15/15-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20240115/16/Page16-1500.jpg)