10版:文娱圈

10版:文娱圈

- * 围琴而坐 弦鸣清人心

- * 书画古琴雅韵和鸣

- * 多流派带来多体验

13版:健康

13版:健康

- *

对付过敏性鼻炎

不妨试试这几招 - *

居家环境想健康

做好清洁很重要 - * 分类广告

16版:光影记录

16版:光影记录

- * 灌溉进行时

□韩建东

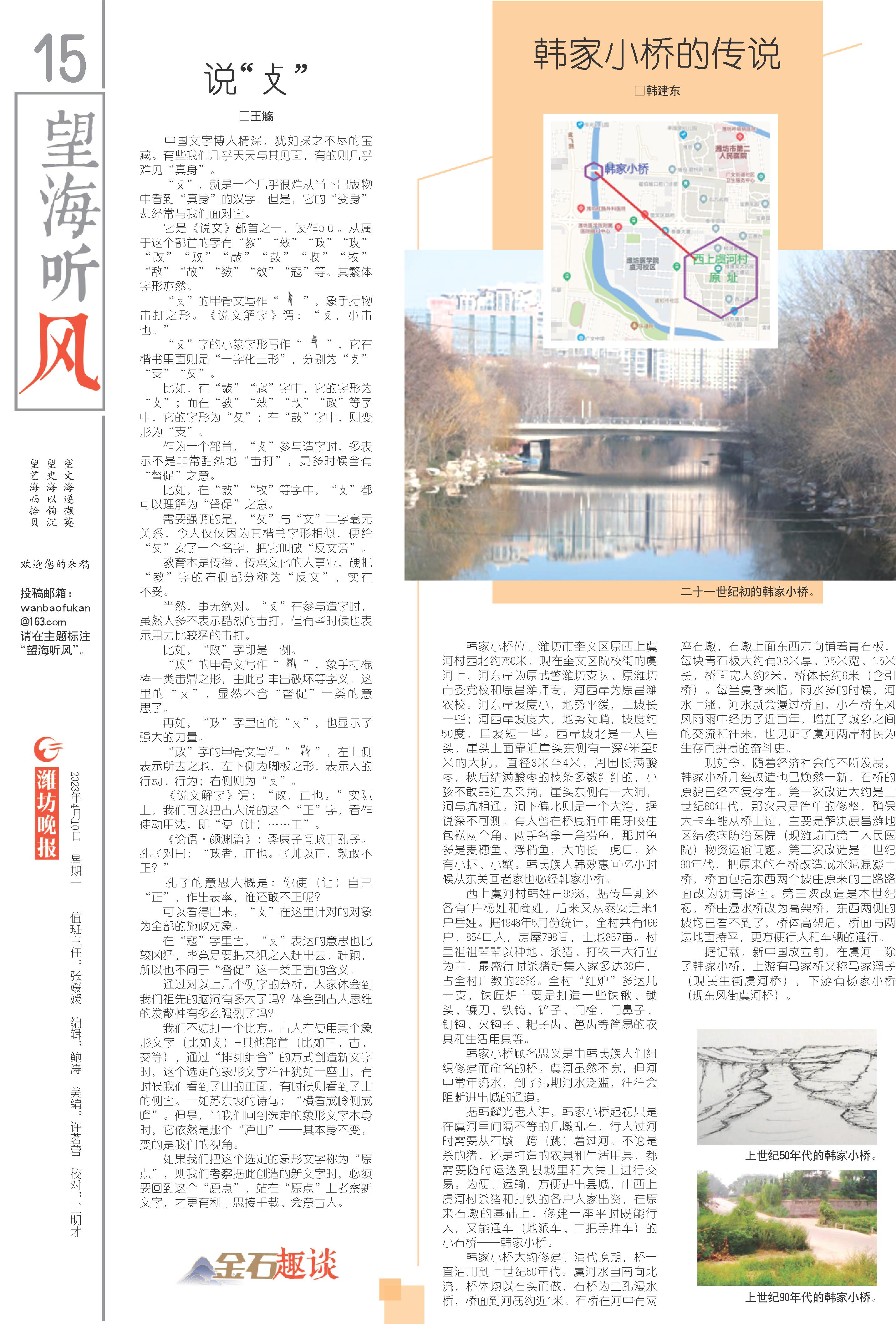

韩家小桥位于潍坊市奎文区原西上虞河村西北约750米,现在奎文区院校街的虞河上,河东岸为原武警潍坊支队、原潍坊市委党校和原昌潍师专,河西岸为原昌潍农校。河东岸坡度小,地势平缓,且坡长一些;河西岸坡度大,地势陡峭,坡度约50度,且坡短一些。西岸坡北是一大崖头,崖头上面靠近崖头东侧有一深4米至5米的大坑,直径3米至4米,周围长满酸枣,秋后结满酸枣的枝条多数红红的,小孩不敢靠近去采摘,崖头东侧有一大洞,洞与坑相通。洞下偏北则是一个大湾,据说深不可测。有人曾在桥底洞中用牙咬住包袱两个角、两手各拿一角捞鱼,那时鱼多是麦穗鱼、浮梢鱼,大的长一虎口,还有小虾、小蟹。韩氏族人韩效惠回忆小时候从东关回老家也必经韩家小桥。

西上虞河村韩姓占99%,据传早期还各有1户杨姓和商姓,后来又从泰安迁来1户岳姓。据1948年5月份统计,全村共有166户,854口人,房屋798间,土地867亩。村里祖祖辈辈以种地、杀猪、打铁三大行业为主,最盛行时杀猪赶集人家多达38户,占全村户数的23%。全村“红炉”多达几十支,铁匠炉主要是打造一些铁锹、锄头、镰刀、铁镐、铲子、门栓、门鼻子、钉钩、火钩子、耙子齿、笆齿等简易的农具和生活用具等。

韩家小桥顾名思义是由韩氏族人们组织修建而命名的桥。虞河虽然不宽,但河中常年流水,到了汛期河水泛滥,往往会阻断进出城的通道。

据韩耀光老人讲,韩家小桥起初只是在虞河里间隔不等的几墩乱石,行人过河时需要从石墩上跨(跳)着过河。不论是杀的猪,还是打造的农具和生活用具,都需要随时运送到县城里和大集上进行交易。为便于运输,方便进出县城,由西上虞河村杀猪和打铁的各户人家出资,在原来石墩的基础上,修建一座平时既能行人,又能通车(地派车、二把手推车)的小石桥——韩家小桥。

韩家小桥大约修建于清代晚期,桥一直沿用到上世纪50年代。虞河水自南向北流,桥体均以石头而做,石桥为三孔漫水桥,桥面到河底约近1米。石桥在河中有两座石墩,石墩上面东西方向铺着青石板,每块青石板大约有0.3米厚、0.5米宽、1.5米长,桥面宽大约2米,桥体长约6米(含引桥)。每当夏季来临,雨水多的时候,河水上涨,河水就会漫过桥面,小石桥在风风雨雨中经历了近百年,增加了城乡之间的交流和往来,也见证了虞河两岸村民为生存而拼搏的奋斗史。

现如今,随着经济社会的不断发展,韩家小桥几经改造也已焕然一新,石桥的原貌已经不复存在。第一次改造大约是上世纪60年代,那次只是简单的修整,确保大卡车能从桥上过,主要是解决原昌潍地区结核病防治医院(现潍坊市第二人民医院)物资运输问题。第二次改造是上世纪90年代,把原来的石桥改造成水泥混凝土桥,桥面包括东西两个坡由原来的土路路面改为沥青路面。第三次改造是本世纪初,桥由漫水桥改为高架桥,东西两侧的坡均已看不到了,桥体高架后,桥面与两边地面持平,更方便行人和车辆的通行。

据记载,新中国成立前,在虞河上除了韩家小桥,上游有马家桥又称马家溜子(现民生街虞河桥),下游有杨家小桥(现东风街虞河桥)。

韩家小桥位于潍坊市奎文区原西上虞河村西北约750米,现在奎文区院校街的虞河上,河东岸为原武警潍坊支队、原潍坊市委党校和原昌潍师专,河西岸为原昌潍农校。河东岸坡度小,地势平缓,且坡长一些;河西岸坡度大,地势陡峭,坡度约50度,且坡短一些。西岸坡北是一大崖头,崖头上面靠近崖头东侧有一深4米至5米的大坑,直径3米至4米,周围长满酸枣,秋后结满酸枣的枝条多数红红的,小孩不敢靠近去采摘,崖头东侧有一大洞,洞与坑相通。洞下偏北则是一个大湾,据说深不可测。有人曾在桥底洞中用牙咬住包袱两个角、两手各拿一角捞鱼,那时鱼多是麦穗鱼、浮梢鱼,大的长一虎口,还有小虾、小蟹。韩氏族人韩效惠回忆小时候从东关回老家也必经韩家小桥。

西上虞河村韩姓占99%,据传早期还各有1户杨姓和商姓,后来又从泰安迁来1户岳姓。据1948年5月份统计,全村共有166户,854口人,房屋798间,土地867亩。村里祖祖辈辈以种地、杀猪、打铁三大行业为主,最盛行时杀猪赶集人家多达38户,占全村户数的23%。全村“红炉”多达几十支,铁匠炉主要是打造一些铁锹、锄头、镰刀、铁镐、铲子、门栓、门鼻子、钉钩、火钩子、耙子齿、笆齿等简易的农具和生活用具等。

韩家小桥顾名思义是由韩氏族人们组织修建而命名的桥。虞河虽然不宽,但河中常年流水,到了汛期河水泛滥,往往会阻断进出城的通道。

据韩耀光老人讲,韩家小桥起初只是在虞河里间隔不等的几墩乱石,行人过河时需要从石墩上跨(跳)着过河。不论是杀的猪,还是打造的农具和生活用具,都需要随时运送到县城里和大集上进行交易。为便于运输,方便进出县城,由西上虞河村杀猪和打铁的各户人家出资,在原来石墩的基础上,修建一座平时既能行人,又能通车(地派车、二把手推车)的小石桥——韩家小桥。

韩家小桥大约修建于清代晚期,桥一直沿用到上世纪50年代。虞河水自南向北流,桥体均以石头而做,石桥为三孔漫水桥,桥面到河底约近1米。石桥在河中有两座石墩,石墩上面东西方向铺着青石板,每块青石板大约有0.3米厚、0.5米宽、1.5米长,桥面宽大约2米,桥体长约6米(含引桥)。每当夏季来临,雨水多的时候,河水上涨,河水就会漫过桥面,小石桥在风风雨雨中经历了近百年,增加了城乡之间的交流和往来,也见证了虞河两岸村民为生存而拼搏的奋斗史。

现如今,随着经济社会的不断发展,韩家小桥几经改造也已焕然一新,石桥的原貌已经不复存在。第一次改造大约是上世纪60年代,那次只是简单的修整,确保大卡车能从桥上过,主要是解决原昌潍地区结核病防治医院(现潍坊市第二人民医院)物资运输问题。第二次改造是上世纪90年代,把原来的石桥改造成水泥混凝土桥,桥面包括东西两个坡由原来的土路路面改为沥青路面。第三次改造是本世纪初,桥由漫水桥改为高架桥,东西两侧的坡均已看不到了,桥体高架后,桥面与两边地面持平,更方便行人和车辆的通行。

据记载,新中国成立前,在虞河上除了韩家小桥,上游有马家桥又称马家溜子(现民生街虞河桥),下游有杨家小桥(现东风街虞河桥)。

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20230410/01/01-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20230410/02/02-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20230410/03/03-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20230410/04/04-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20230410/05/05-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20230410/06/06-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20230410/07/07-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20230410/08/08-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20230410/09/09-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20230410/10/10-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20230410/11/11-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20230410/12/12-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20230410/13/13-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20230410/14/14-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20230410/15/15-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20230410/16/Page16-1500.jpg)