01版:导读

01版:导读

- * 粽香里品中国味

04版:潍坊人物

04版:潍坊人物

- * 用专业和温情助更多家庭“好孕”

- * 名医小档案

08版:光影记录

08版:光影记录

- * 在路上

09版:人文潍坊

09版:人文潍坊

- * 难以忘却的记忆

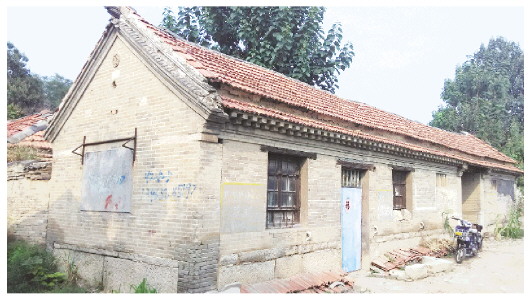

张庄村的李正文曾留学苏联、从事地下活动,后在复旦大学等高校任要职,他在88岁时回乡,考察家乡教育。杨家庄的陈翼文曾参与筹建在潍坊的华东高级工业学校,去世后,多家单位为其立“德高望重”碑于墓前。孙家村的于大来曾随陈明仁部队远征滇缅,晚年回乡探望乡亲。寻找亲人的坟墓。

李正文曾留学苏联

耄耋回乡考察教育

李正文(1908—2002),寒亭高里张庄村人,8岁随家逃荒到东北四平。读书至东北大学法学院经济系,后到北平从事进步文化活动,1933年入党。不久,留学苏联情报学校,因“左”倾路线被捕入狱,判刑6年。其间不断向斯大林写信申诉。1939年,得特赦,遣返回国。

他在渝、沪从事地下活动,卓有业绩,为解放上海和配合我军渡江作战提供了重要情报。解放后,历任华东军政委员会高教处副处长,复旦大学、暨南大学军代表暨校务委员会主任委员,华东人民革命大学副校长,复旦大学党委书记兼副校长,高教部政治理论教育司司长等职,享受副部级离休政治待遇。他通晓数国语言,在政治、经济、国际共运史等诸多领域都是学术带头人。1999年11月,俄罗斯驻华大使罗高寿受总统叶利钦委托,授予他和也在苏联工作过的阎宝航、阎明诗(父女)三人“伟大卫国战争胜利五十周年”纪念章,表彰其在国际反法西斯斗争中的特殊贡献。

李正文第一次回乡是在1951年,他爬上了40多年前上去打枣、套蝉的围子墙,还风趣地说夹生家乡话。第二次是1967年冬天在“五七干校”期间,在乡亲们帮助下,搞清了自家的下中农成分,反驳了造反派的诬陷。

1989年,他冒着酷暑回乡考察家乡教育,谢绝宴请,观看了本村小学。在归途中随意进了一所初中,对校容校貌建设表示认可。李正文最后一次归家是在1996年7月,已88岁高龄。潍坊渤海大学(今潍坊学院)邀请他出席成立剪彩仪式,他欣然而来。

李洪寿口述

陈翼文高校任职 逝后村中立“德高望重”碑

1948年5月,在潍县欢迎解放军入城大会上,潍县中学校长陈翼文代表教师致辞。他是城西杨家庄村人,北大毕业,曾在济南、青岛教育机构和坊子电力部门供职。抗战胜利前夕,到县中王固庄师范任教。

潍坊特别市政府确定陈翼文为“留用人员”,吸纳到设在潍坊的华东高级工业学校的组建班子。他全身心投入,与团队紧锣密鼓地进行着各项工作。招生时,他挤出时间回杨家庄,通知近村教过的学生,由他们通知到每一个有高初中学历的人,“新中国要办大学了,快去”。除了他的大儿子,还有张文聪、潘龙海、姜传芬、丁修广、王助邻、李振兴、张景陶、孙兆庆等乡下学生都集合在他门下。1948年年底,华东高级工业学校迁济,与省内其他5所院校组成山东工学院,他先后任教授,机械系主任、系党总支委员等。

陈翼文努力学习马列主义、毛泽东思想,积极改造思想,1956年申请入党。鉴于他在民主党派中的影响,直到1959年国家统一接受一批高级知识分子入党时才予以批准。生活困难时期,他曾用工资接济过贫病交加的乡邻。“文化大革命”时,他受到严重冲击。落实政策后,他用补发的工资先补足了党费。

陈翼文的配偶是本乡人,小脚,不识字,但他不离不弃,感激老伴生育三儿两女,为自己双目失明的老母养老送终。他每年数趟回杨家庄,与乡亲们促膝谈心。晚年,因病和在太原的长子陈瑞华一起居住。1978年病逝,享年72岁,留下“送我回杨家庄”的遗嘱;相濡以沫的老伴1986年谢世。1993年,二老终于归葬家乡,由山东工学院、民主同盟会潍坊分会和杨家庄村“两委”联合镌立“德高望重”碑,立于墓前。

杨家庄村众人口述

于大来曾远征滇缅 回乡亲人坟前诉衷肠

1920年,于大来生于寒亭孙家村(今属双杨街道)一个地主家庭,1929年考取浙江一所医学院校(后改称“浙江医科大学”)。抗战爆发加入国民党军当医生,随起义将领陈明仁部队远征滇缅。晚年随养女住四川攀枝花。于大来是1979年“四类分子”摘帽后,双杨公社第一个从国内回乡探亲的人。他与海外亲朋保持联系,这次回乡似“打前站”,其后附近村子多位从海外来看家的,都说家乡信息来自于他。

1981年10月21日,于大来回家乡探亲,次日中午,他谢绝大队宴请,而是在当庄侄女家宴请乡亲。他说:“鱼啊肉啊虾啊,你们多吃,我就想吃辣疙瘩(大头芥菜)、韭花咸菜,还有豆豉……那才犒劳人呢。”他乡音未改,性情温和,与乡亲们没有隔阂。

第三天,于大来循着小时候攀过的围子墙遗址,到了并没有他父母坟茔的村公墓。在顶着地主帽子过世的弟弟坟前,喃喃道:“二来,你改造得好,多活两年就是公社社员了……我要你指给我看,咱爹娘的坟在哪。”说着,跪下,朝西南方向连连磕头:“爹啊娘啊,我来晚了,给您二老送殡了。”眼眶浸泪,声音哀戚。

“你们告诉我,哪是马子的坟,我要看。”于大来突然要求。“马子”是谁?陪同人一头雾水。原来,马子是前街人,姓孙,是于大来家的长工,因擅长驾驭马匹得此外号。“他还是我的救命恩人呢。我八九岁时掉进冰窟窿里,是他扑通跳下去,把我拽了上来……我和他可亲了,得空就往他炕上爬,要喂骡马的料豆吃,要他说刘关张桃园结义、真假李逵……”坡里渐渐起风,他一屁股坐在地垄上,一副非看不行的架势。陪同人费了好一通周折才找到马子的坟。于大来双手合十,连鞠三躬:“马子叔,我还想听你讲古儿……”

于复初(已故)口述

李正文曾留学苏联

耄耋回乡考察教育

李正文(1908—2002),寒亭高里张庄村人,8岁随家逃荒到东北四平。读书至东北大学法学院经济系,后到北平从事进步文化活动,1933年入党。不久,留学苏联情报学校,因“左”倾路线被捕入狱,判刑6年。其间不断向斯大林写信申诉。1939年,得特赦,遣返回国。

他在渝、沪从事地下活动,卓有业绩,为解放上海和配合我军渡江作战提供了重要情报。解放后,历任华东军政委员会高教处副处长,复旦大学、暨南大学军代表暨校务委员会主任委员,华东人民革命大学副校长,复旦大学党委书记兼副校长,高教部政治理论教育司司长等职,享受副部级离休政治待遇。他通晓数国语言,在政治、经济、国际共运史等诸多领域都是学术带头人。1999年11月,俄罗斯驻华大使罗高寿受总统叶利钦委托,授予他和也在苏联工作过的阎宝航、阎明诗(父女)三人“伟大卫国战争胜利五十周年”纪念章,表彰其在国际反法西斯斗争中的特殊贡献。

李正文第一次回乡是在1951年,他爬上了40多年前上去打枣、套蝉的围子墙,还风趣地说夹生家乡话。第二次是1967年冬天在“五七干校”期间,在乡亲们帮助下,搞清了自家的下中农成分,反驳了造反派的诬陷。

1989年,他冒着酷暑回乡考察家乡教育,谢绝宴请,观看了本村小学。在归途中随意进了一所初中,对校容校貌建设表示认可。李正文最后一次归家是在1996年7月,已88岁高龄。潍坊渤海大学(今潍坊学院)邀请他出席成立剪彩仪式,他欣然而来。

李洪寿口述

陈翼文高校任职 逝后村中立“德高望重”碑

1948年5月,在潍县欢迎解放军入城大会上,潍县中学校长陈翼文代表教师致辞。他是城西杨家庄村人,北大毕业,曾在济南、青岛教育机构和坊子电力部门供职。抗战胜利前夕,到县中王固庄师范任教。

潍坊特别市政府确定陈翼文为“留用人员”,吸纳到设在潍坊的华东高级工业学校的组建班子。他全身心投入,与团队紧锣密鼓地进行着各项工作。招生时,他挤出时间回杨家庄,通知近村教过的学生,由他们通知到每一个有高初中学历的人,“新中国要办大学了,快去”。除了他的大儿子,还有张文聪、潘龙海、姜传芬、丁修广、王助邻、李振兴、张景陶、孙兆庆等乡下学生都集合在他门下。1948年年底,华东高级工业学校迁济,与省内其他5所院校组成山东工学院,他先后任教授,机械系主任、系党总支委员等。

陈翼文努力学习马列主义、毛泽东思想,积极改造思想,1956年申请入党。鉴于他在民主党派中的影响,直到1959年国家统一接受一批高级知识分子入党时才予以批准。生活困难时期,他曾用工资接济过贫病交加的乡邻。“文化大革命”时,他受到严重冲击。落实政策后,他用补发的工资先补足了党费。

陈翼文的配偶是本乡人,小脚,不识字,但他不离不弃,感激老伴生育三儿两女,为自己双目失明的老母养老送终。他每年数趟回杨家庄,与乡亲们促膝谈心。晚年,因病和在太原的长子陈瑞华一起居住。1978年病逝,享年72岁,留下“送我回杨家庄”的遗嘱;相濡以沫的老伴1986年谢世。1993年,二老终于归葬家乡,由山东工学院、民主同盟会潍坊分会和杨家庄村“两委”联合镌立“德高望重”碑,立于墓前。

杨家庄村众人口述

于大来曾远征滇缅 回乡亲人坟前诉衷肠

1920年,于大来生于寒亭孙家村(今属双杨街道)一个地主家庭,1929年考取浙江一所医学院校(后改称“浙江医科大学”)。抗战爆发加入国民党军当医生,随起义将领陈明仁部队远征滇缅。晚年随养女住四川攀枝花。于大来是1979年“四类分子”摘帽后,双杨公社第一个从国内回乡探亲的人。他与海外亲朋保持联系,这次回乡似“打前站”,其后附近村子多位从海外来看家的,都说家乡信息来自于他。

1981年10月21日,于大来回家乡探亲,次日中午,他谢绝大队宴请,而是在当庄侄女家宴请乡亲。他说:“鱼啊肉啊虾啊,你们多吃,我就想吃辣疙瘩(大头芥菜)、韭花咸菜,还有豆豉……那才犒劳人呢。”他乡音未改,性情温和,与乡亲们没有隔阂。

第三天,于大来循着小时候攀过的围子墙遗址,到了并没有他父母坟茔的村公墓。在顶着地主帽子过世的弟弟坟前,喃喃道:“二来,你改造得好,多活两年就是公社社员了……我要你指给我看,咱爹娘的坟在哪。”说着,跪下,朝西南方向连连磕头:“爹啊娘啊,我来晚了,给您二老送殡了。”眼眶浸泪,声音哀戚。

“你们告诉我,哪是马子的坟,我要看。”于大来突然要求。“马子”是谁?陪同人一头雾水。原来,马子是前街人,姓孙,是于大来家的长工,因擅长驾驭马匹得此外号。“他还是我的救命恩人呢。我八九岁时掉进冰窟窿里,是他扑通跳下去,把我拽了上来……我和他可亲了,得空就往他炕上爬,要喂骡马的料豆吃,要他说刘关张桃园结义、真假李逵……”坡里渐渐起风,他一屁股坐在地垄上,一副非看不行的架势。陪同人费了好一通周折才找到马子的坟。于大来双手合十,连鞠三躬:“马子叔,我还想听你讲古儿……”

于复初(已故)口述

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250523/01/01-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250523/02/02-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250523/03/03-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250523/04/04-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250523/05/05-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250523/06/06-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250523/07/07-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250523/08/08-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250523/09/09-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250523/10/10-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250523/11/11-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250523/12/12-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250523/13/13-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250523/14/Page14-1500.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250523/15/Page15-1500.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250523/16/Page16-1500.jpg)