01版:导读

01版:导读

- *

温暖包围

外卖骑手

08版:光影记录

08版:光影记录

- * 别样的视界

09版:一代名儒张贞

09版:一代名儒张贞

- * 一代名儒张贞

张贞祖上是江苏淮安,明初迁徙安丘东北县境,来安丘第二代即有科名,至明末张贞出生,已成官宦世家。张贞早年丧父,自幼聪慧,勤奋好学,饱读诗书,被师生称为“神童”。

明初遇“洪武赶散” 由苏北淮安迁徙安丘

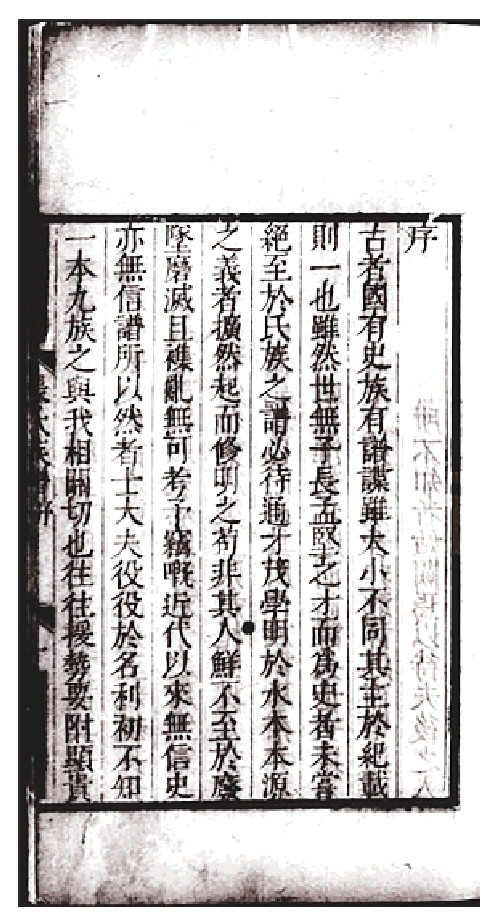

据《安丘张氏族谱》记载:张贞始祖,自明初由淮安迁安丘县城东四十里的高柯庄。一世祖为张友。因《安丘张氏族谱》系张贞续写,距始祖年代近200年,多是根据家族老人等回忆和有限的记载写成,对先祖何故迁徙山东语焉不详。

实际原因有很具体的政治背景“洪武赶散”——明洪武年间苏北地区的血泪历史。

原来,元末自封吴王的张士诚在苏州建立了自己的势力,与朱元璋抗衡。在张士诚的统治下,苏州地区相对繁荣,张士诚通过减少田赋、奖励蚕桑、兴修水利等措施,重振农村经济。然而,朱元璋的进攻最终导致苏州城陷落,百姓遭受巨大的苦难。为削弱张士诚的支持者,分散其力量,避免反抗,朱元璋下令没收支持张士诚的士绅商贾的家产,强制他们迁徙到外地垦荒屯田。这一事件史称“洪武赶散”。

于是,居住在苏北山阳县(淮安府治所,今淮安市淮安区)的张友一家也成了“洪武赶散”的受害者,被迫离开家园,背井离乡,被强制性地迁往山东青州府安丘县东北部的边境。此地即家谱上所记的高柯庄,后为高阁庄,今为高戈庄,明朝时为安丘第一乡第11社高阁庄社,朱子社东邻,南边是高密县的边界,东北两边是昌邑县的边界。社西南1.5公里即著名的郑公乡,旧址已经淹没于峡山水库库底。

文化传承人丁兴旺 四代“三张”繁衍不绝

家族被迫分散,张友携家带口由淮安县城来到安丘县的乡野僻壤,没有怨天尤人,而是努力适应新的环境,保持着文化传承。

来安丘第二世张澄(张友之子)在明正德甲戌年(1514)考上贡士,任职河南彰德府武安县主簿,管理本县文书与事务;三世张澄之子张守蒙为相当于秀才的庠生,赐赠文林郎,为正七品文官;四世张民感,庠生,敕赠文林郎,直隶大名府推官,累赠湖广道监察御史,载县志笃行传,府志儒林传崇祀乡贤祠;张民感妻王氏,敕赠孺人,昌乐处士伯言公女,载府县志贤母传。

张贞为六世“老三张”老二张继伦之子。张继伦,字汉葡,以文学著名。另“二张”,一为其兄张朋伦,字勉斯,举人,每每与弟继伦、绪伦论学,均以文行著一时;一为张绪伦,字彝叙,明崇祯四年(1631)进士,历大明推官,行取御史。

据张民感墓志铭记载:“……(公)中年未举子,妻王请纳媵(yìng)。固强,乃许。媵至有殊色,余泪沾面;诘之故名家女也。公矍然心悲,立遣归不索值。女泣谢且祝曰:‘天乎!张公德厚,其连畀(bì)三子以昌之。’后生子,竟符其言。”

意思是,张公(张贞祖父)中年无子,妻子再三请求他纳妾,张公最终答应了。买来的女子很漂亮,但满脸泪痕。张公诘问原因,方知女子是大家闺秀落难。张公心生怜悯,便遣送女子归家,也不索要花费的彩礼。其后,张妻王氏竟连产三子,生下了“老三张”,可谓厚德得报。

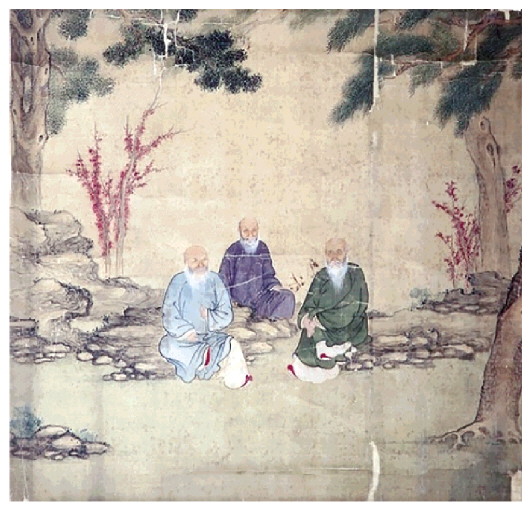

此后,张家居然“三三不断”,张贞的三个儿子张在辛、张在戊、张在乙工书善画,擅长诗文,是以隶书、篆刻和鹅翎画而时称“三绝”的“少三张”;张贞长子张在辛的三个儿子张敬舆、张扶舆、张重舆继承家学,是名重一时的“小三张”;清光绪年间的“一门三进士”张介湘、张介垣、张介礼兄弟被称“后三张”(实张介礼赶上科举废只考到举人),被几代安丘人传为佳话。

张贞降生时有异征

天性聪慧被称神童

张家迁徙安丘至第七世张贞出生的崇祯十年(1637),已是官宦世家。前五世族人有中举人的,有中进士的,才学偏重文学艺术。

家谱记张贞降生时有异征,出处在安丘南门里张明注释的家传老谱。迻录如下:

太高祖文孝公,讳贞,字起元,号杞园,明经公的儿子。张贞母亲姓孔,孔母产他时有显著的特征,胎衣是纯白的,抱其入睡从不做噩梦。

张贞的生年有两种说法,在本地志书为他立的几个传中,推算公历时早了一个年头。这主要是据《杞纪》自序中称其“七十老人”而致。《杞纪》作于康熙四十五年(1706),据此上推70年,自然是1636年。后有外地人查到张氏《家乘》中收录太师李漋给张贞写的《墓表》,才找到正确答案:“生于崇祯丁丑”,即公元1637年。

顺治二年(1645),张贞刚入学父亲即去世,家中又接连遭遇不幸,父亲生前因一事扰动了某位大人,全凭母亲孔孺人贤明,使银两上下打点才脱此灾难。孔氏系寿光贡生、曾任陕西凤翔府通判的鼎公曾孙女,青州衡王府引礼舍人夏公孙女,处士东周公女,《山东通志·列女传》有载。家里遭难时,她硬撑着,没有丝毫的犹豫和动摇,坚决送张贞入学。

传张贞一入学就能领会启蒙教科书《养正图说》。该书由焦竑讲官为神宗长子朱常洛出阁读书编写,选取古代储君(即太子)引以为法为戒的事例,每一事绘制一幅图画,后面附上传记本文,图文并茂以便于理解,因而称之为图说。教授张贞的老师解了几幅,字还识不全的他居然依据图画讲出了后面几幅的大概,令老师同学大为惊奇,被称为“神童”。

旧时代男女结婚早,张贞13岁还未进青州府学前即在家成婚。妻子是本县嘉靖乙未进士、陕西西安府知府李迁梧的曾孙女,礼部儒官李三祝孙女,崇祯癸酉举人李涵女儿李氏。第二年,长子张在辛出生。

《青州府志·人物传》曰:“张贞……九岁而孤,苦志向学,年十三受知于学使宣城施闰章,补郡诸生。”即安徽宣城的施闰章正督学山东,他发现张贞是棵难得的好苗子,便重点培养,其古文辞水平在府学出类拔萃。

明初遇“洪武赶散” 由苏北淮安迁徙安丘

据《安丘张氏族谱》记载:张贞始祖,自明初由淮安迁安丘县城东四十里的高柯庄。一世祖为张友。因《安丘张氏族谱》系张贞续写,距始祖年代近200年,多是根据家族老人等回忆和有限的记载写成,对先祖何故迁徙山东语焉不详。

实际原因有很具体的政治背景“洪武赶散”——明洪武年间苏北地区的血泪历史。

原来,元末自封吴王的张士诚在苏州建立了自己的势力,与朱元璋抗衡。在张士诚的统治下,苏州地区相对繁荣,张士诚通过减少田赋、奖励蚕桑、兴修水利等措施,重振农村经济。然而,朱元璋的进攻最终导致苏州城陷落,百姓遭受巨大的苦难。为削弱张士诚的支持者,分散其力量,避免反抗,朱元璋下令没收支持张士诚的士绅商贾的家产,强制他们迁徙到外地垦荒屯田。这一事件史称“洪武赶散”。

于是,居住在苏北山阳县(淮安府治所,今淮安市淮安区)的张友一家也成了“洪武赶散”的受害者,被迫离开家园,背井离乡,被强制性地迁往山东青州府安丘县东北部的边境。此地即家谱上所记的高柯庄,后为高阁庄,今为高戈庄,明朝时为安丘第一乡第11社高阁庄社,朱子社东邻,南边是高密县的边界,东北两边是昌邑县的边界。社西南1.5公里即著名的郑公乡,旧址已经淹没于峡山水库库底。

文化传承人丁兴旺 四代“三张”繁衍不绝

家族被迫分散,张友携家带口由淮安县城来到安丘县的乡野僻壤,没有怨天尤人,而是努力适应新的环境,保持着文化传承。

来安丘第二世张澄(张友之子)在明正德甲戌年(1514)考上贡士,任职河南彰德府武安县主簿,管理本县文书与事务;三世张澄之子张守蒙为相当于秀才的庠生,赐赠文林郎,为正七品文官;四世张民感,庠生,敕赠文林郎,直隶大名府推官,累赠湖广道监察御史,载县志笃行传,府志儒林传崇祀乡贤祠;张民感妻王氏,敕赠孺人,昌乐处士伯言公女,载府县志贤母传。

张贞为六世“老三张”老二张继伦之子。张继伦,字汉葡,以文学著名。另“二张”,一为其兄张朋伦,字勉斯,举人,每每与弟继伦、绪伦论学,均以文行著一时;一为张绪伦,字彝叙,明崇祯四年(1631)进士,历大明推官,行取御史。

据张民感墓志铭记载:“……(公)中年未举子,妻王请纳媵(yìng)。固强,乃许。媵至有殊色,余泪沾面;诘之故名家女也。公矍然心悲,立遣归不索值。女泣谢且祝曰:‘天乎!张公德厚,其连畀(bì)三子以昌之。’后生子,竟符其言。”

意思是,张公(张贞祖父)中年无子,妻子再三请求他纳妾,张公最终答应了。买来的女子很漂亮,但满脸泪痕。张公诘问原因,方知女子是大家闺秀落难。张公心生怜悯,便遣送女子归家,也不索要花费的彩礼。其后,张妻王氏竟连产三子,生下了“老三张”,可谓厚德得报。

此后,张家居然“三三不断”,张贞的三个儿子张在辛、张在戊、张在乙工书善画,擅长诗文,是以隶书、篆刻和鹅翎画而时称“三绝”的“少三张”;张贞长子张在辛的三个儿子张敬舆、张扶舆、张重舆继承家学,是名重一时的“小三张”;清光绪年间的“一门三进士”张介湘、张介垣、张介礼兄弟被称“后三张”(实张介礼赶上科举废只考到举人),被几代安丘人传为佳话。

张贞降生时有异征

天性聪慧被称神童

张家迁徙安丘至第七世张贞出生的崇祯十年(1637),已是官宦世家。前五世族人有中举人的,有中进士的,才学偏重文学艺术。

家谱记张贞降生时有异征,出处在安丘南门里张明注释的家传老谱。迻录如下:

太高祖文孝公,讳贞,字起元,号杞园,明经公的儿子。张贞母亲姓孔,孔母产他时有显著的特征,胎衣是纯白的,抱其入睡从不做噩梦。

张贞的生年有两种说法,在本地志书为他立的几个传中,推算公历时早了一个年头。这主要是据《杞纪》自序中称其“七十老人”而致。《杞纪》作于康熙四十五年(1706),据此上推70年,自然是1636年。后有外地人查到张氏《家乘》中收录太师李漋给张贞写的《墓表》,才找到正确答案:“生于崇祯丁丑”,即公元1637年。

顺治二年(1645),张贞刚入学父亲即去世,家中又接连遭遇不幸,父亲生前因一事扰动了某位大人,全凭母亲孔孺人贤明,使银两上下打点才脱此灾难。孔氏系寿光贡生、曾任陕西凤翔府通判的鼎公曾孙女,青州衡王府引礼舍人夏公孙女,处士东周公女,《山东通志·列女传》有载。家里遭难时,她硬撑着,没有丝毫的犹豫和动摇,坚决送张贞入学。

传张贞一入学就能领会启蒙教科书《养正图说》。该书由焦竑讲官为神宗长子朱常洛出阁读书编写,选取古代储君(即太子)引以为法为戒的事例,每一事绘制一幅图画,后面附上传记本文,图文并茂以便于理解,因而称之为图说。教授张贞的老师解了几幅,字还识不全的他居然依据图画讲出了后面几幅的大概,令老师同学大为惊奇,被称为“神童”。

旧时代男女结婚早,张贞13岁还未进青州府学前即在家成婚。妻子是本县嘉靖乙未进士、陕西西安府知府李迁梧的曾孙女,礼部儒官李三祝孙女,崇祯癸酉举人李涵女儿李氏。第二年,长子张在辛出生。

《青州府志·人物传》曰:“张贞……九岁而孤,苦志向学,年十三受知于学使宣城施闰章,补郡诸生。”即安徽宣城的施闰章正督学山东,他发现张贞是棵难得的好苗子,便重点培养,其古文辞水平在府学出类拔萃。

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20241213/01/01-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20241213/02/02-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20241213/03/03-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20241213/04/04-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20241213/05/05-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20241213/06/06-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20241213/07/07-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20241213/08/08-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20241213/09/09-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20241213/10/10-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20241213/11/Page11-1500.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20241213/12 13/Page12 13-1500.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20241213/14/Page14-1500.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20241213/15/Page15-1500.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20241213/16/Page16-1500.jpg)