01版:导读

01版:导读

- * 饺子飘香迎冬至

05版:风筝之爱

05版:风筝之爱

- *

高铁广播紧急求助

潍坊医生挺身而出 - * 净水计划

- * 温暖学子

- * 暖冬义诊

- *

数学二次函数学习策略

12月21日20时来听名师进行专题讲解 - * 社区义剪

- * 关爱儿童

- * 爱满街头

08版:光影记录

08版:光影记录

- * 冬日最纯粹的模样

09版:寻找真实的刘墉

09版:寻找真实的刘墉

- * 寻找真实的刘墉

在五莲刘家槎河村,作者来到槎河山庄故地,探访了刘氏第十五世嫡系后人,老人捧出了珍藏的《东武刘氏家谱》,成为作者此行最大收获。刘氏家族七世为官,代代清廉,刘墉故里清爱文化园已成为廉政教育基地。

发现《东武刘氏家谱》 解开多个历史谜团

笔者慕名去槎河山庄,从五莲山北麓往北,穿过户部水库,沿着弯弯曲曲的槎河行驶了十几里山路,来到三面环山的小村子刘家槎河村。在村主任的带领下,探访了这座小村落。笔者一行来到一处破旧院落,据说这就是槎河山庄故地。遗憾的是,院子里杂草丛生,房屋只剩断壁残垣,从残留的砖垛和宽大的基石上尚能看出一点大户人家的痕迹。

笔者一行来到房前河边,村主任指着一口古井说:“这是当年刘墉曾饮水的古井。”井口径约三尺,水清见底,清澈的水流从井沿哗哗流淌出来,成为槎河的一个源头。这种自流的应该是泉,前边的山形似笔架。此处前有照、背有靠,可能这就是刘必显在这里购置山庄的原因。

据介绍,村后的山叫凤凰山,东边的叫砚台山。前边这座形似笔架的山,每当春季来临,漫山遍野开满野生映山红,当地俗称小花山。

笔者一行来到房后山坡上,远远望见有棵枝繁叶茂的参天大树,树干有几人粗,粗壮的树根裸露在外,状如虬龙,有几个贯通的树洞,几个小孩在里边钻来钻去。村长说这树已有400多年历史,传说为刘墉曾祖父刘必显亲手栽植,四季常绿,北方罕见。

笔者拜访了刘墉家族后人,90多岁的刘正田老人。经交流,得知老人是刘氏第十五世嫡系后人,为刘墉三伯刘绶烺这支,也是刘棨的后裔。

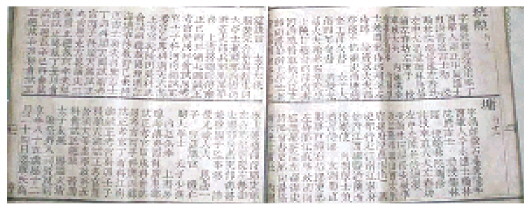

笔者问有没有刘氏家谱,老人走下炕来,翻箱倒柜地找了一会儿,拿出一个塑料袋,里面竟还包裹了两层,老人小心翼翼层层打开,露出四本发黄的旧家谱,封面、封底及边角已残缺不全。

笔者小心翼翼地接过,只见封面上写着《东武刘氏家谱》,繁体竖排,里面盖有蓝色官印。翻开扉页,有乾隆朝状元、江西巡抚兼提督阮元撰作的序。序后还附有乾隆二十一年(1756)刘统勋主持编修的首部《东武刘氏家谱凡例》。关于刘氏祖籍,刘统勋明言:“吾家自前明弘治年间,始祖讳福公,自江南砀山县迁山东诸城县。”

关于刘墉学历,谱中记载,刘墉于乾隆六年以第35名乡试中举。关于刘墉后裔,谱中载嗣子一人,锡鹏。刘墉无子,过继侄子刘锡鹏为子。刘锡鹏恩荫员外郎,时任户部行走,生二子:光海,耀海。可惜此后200年未再续谱,其后不得而知,但逄戈庄、刘家槎河多是刘氏后人。

该谱续于嘉庆十九年(1814),与刘统勋主持编修的首部《东武刘氏家谱》时隔58年,由刘统勋之孙吏部尚书刘镮之主持重修。刘墉、刘统勋等资料比较真实可靠。

这本家谱弥足珍贵,对刘墉研究很有价值,也是一件珍贵文物,应更好地发挥它的作用。笔者跟老人商量,能否复印一份作为副本,捐赠给县博物馆保存。老人开始有些为难:“按祖上规定,是不能带出家堂的。”

在听说笔者是凌河孙氏后人,在家谱中看到刘必显夫人栏写着“孙氏,凌河监生如心公女”,便爽快答应了。

此行最大收获是发现刘氏家谱,了解到刘墉祖籍、会试资格、后裔传承等争议问题。

清廉家风世代传

铡刀铁锅警后人

东武刘氏家族,自首任官员刘必显起,就为官清廉,曾三次出任钦差,拒收赠金,对行贿者予以告诫,开启了清爱堂清廉家风。刘必显督理通州中南仓时,于署后空地,捡除瓦砾,种菜自给,数月不知肉味。巡抚袁使见其清贫,馈赠金银以助之。刘必显问钱来源,袁使答放高利贷所得,刘必显凛然回绝。时人赞誉:“刘监督,但饮通州水耳。”《诸城县志》载:“在官不及十年,然风裁峻整,不可以私干,教子孙亦以廉隅为吏治之本。”

刘必显为后人立下家训:“当官清廉,积德行善。官显莫夸,不立碑传。勤俭持家,丧事从简。”良好家风一脉相传,出了几位彪炳青史的清官。

刘棨任宁羌知州时,奉命到洋县赈灾,详察灾情,开仓放赈,数日而毕。与县令约定:“此粟贷之官,倘民不能偿,吾两人当代还。”秋收后,百姓感其情怀,主动还清了贷粮。《清史列传》载,康熙四十一年(1702),刘棨继母卒,丁忧奔丧。因其薪俸代民完赋,竟无回家车马费,只好写信求助四弟刘棐代售家产。离任后,州民在城南门内建有刘公祠,刻石详志,以彰其德。

首辅大学士刘统勋位高权重,为官清廉。《乡园忆旧录》载:“刘文正公节俭寒素,朝珠无十两以上者。出差从二仆,所至闭后院,不使见一人,无过站礼,食物不索珍馐。”

《诸城县志》载:“家故有田数十亩,弊庐一处,服官五十余年,未增尺寸。”刘统勋去世后,乾隆御驾亲临宰相府祭奠致哀。刘府位于京城驴市胡同西首,正室五楹,门庭狭窄。乾隆乘辇竟进不来,只好下辇进府。

《清史稿》载:“上临其丧,见其俭素,家徒四壁,为之恸,回归至乾清门,流涕谓诸臣曰:‘朕失一股肱!如统勋乃不愧真宰相,神敏刚劲,终身不失其正。’”

乾隆皇帝下谕:“大学士刘统勋老成练达,品行端方,秉持公正。服官五十余年,久值内廷,实为国家得力大臣,著加恩晋赠太傅,入祀贤良祠。”御赐文臣最高荣誉谥号“文正”,诏令沿途州县二十里内官员灵前路祭。

朝廷一品要员,按例墓前可以树碑立传建牌坊。刘统勋归葬白家庄前刘氏祖茔,遵循丧事从简家训,墓前既无甬道牌坊,亦无石兽翁仲,碑上亦无立传。

官至吏部尚书的刘镮之,廉洁自律,亦有清名。道光皇帝称赞他:“人颇明白,遇事亦尚敢言。”光绪《山东通志》赞其:“廉静自饬,门可罗雀,无赫赫之名”,“盖古之所谓良显者矣”。

刘氏故里逄戈庄没留下什么古迹景观和有价值的文物,只有一把铡刀和一口生铁锅,原在刘氏宗祠里。据说是刘统勋以此警示后人,子孙若有辱没家风者,将刀铡油烹。

刘氏家族七世为官,七品以上官员达70余人,其中有不少身居要职,皆能承袭家风,廉洁勤政,未出现一名贪官。这种廉政文化值得弘扬,刘墉故里清爱文化园已成为廉政教育基地。

本期图片由孙继业提供

发现《东武刘氏家谱》 解开多个历史谜团

笔者慕名去槎河山庄,从五莲山北麓往北,穿过户部水库,沿着弯弯曲曲的槎河行驶了十几里山路,来到三面环山的小村子刘家槎河村。在村主任的带领下,探访了这座小村落。笔者一行来到一处破旧院落,据说这就是槎河山庄故地。遗憾的是,院子里杂草丛生,房屋只剩断壁残垣,从残留的砖垛和宽大的基石上尚能看出一点大户人家的痕迹。

笔者一行来到房前河边,村主任指着一口古井说:“这是当年刘墉曾饮水的古井。”井口径约三尺,水清见底,清澈的水流从井沿哗哗流淌出来,成为槎河的一个源头。这种自流的应该是泉,前边的山形似笔架。此处前有照、背有靠,可能这就是刘必显在这里购置山庄的原因。

据介绍,村后的山叫凤凰山,东边的叫砚台山。前边这座形似笔架的山,每当春季来临,漫山遍野开满野生映山红,当地俗称小花山。

笔者一行来到房后山坡上,远远望见有棵枝繁叶茂的参天大树,树干有几人粗,粗壮的树根裸露在外,状如虬龙,有几个贯通的树洞,几个小孩在里边钻来钻去。村长说这树已有400多年历史,传说为刘墉曾祖父刘必显亲手栽植,四季常绿,北方罕见。

笔者拜访了刘墉家族后人,90多岁的刘正田老人。经交流,得知老人是刘氏第十五世嫡系后人,为刘墉三伯刘绶烺这支,也是刘棨的后裔。

笔者问有没有刘氏家谱,老人走下炕来,翻箱倒柜地找了一会儿,拿出一个塑料袋,里面竟还包裹了两层,老人小心翼翼层层打开,露出四本发黄的旧家谱,封面、封底及边角已残缺不全。

笔者小心翼翼地接过,只见封面上写着《东武刘氏家谱》,繁体竖排,里面盖有蓝色官印。翻开扉页,有乾隆朝状元、江西巡抚兼提督阮元撰作的序。序后还附有乾隆二十一年(1756)刘统勋主持编修的首部《东武刘氏家谱凡例》。关于刘氏祖籍,刘统勋明言:“吾家自前明弘治年间,始祖讳福公,自江南砀山县迁山东诸城县。”

关于刘墉学历,谱中记载,刘墉于乾隆六年以第35名乡试中举。关于刘墉后裔,谱中载嗣子一人,锡鹏。刘墉无子,过继侄子刘锡鹏为子。刘锡鹏恩荫员外郎,时任户部行走,生二子:光海,耀海。可惜此后200年未再续谱,其后不得而知,但逄戈庄、刘家槎河多是刘氏后人。

该谱续于嘉庆十九年(1814),与刘统勋主持编修的首部《东武刘氏家谱》时隔58年,由刘统勋之孙吏部尚书刘镮之主持重修。刘墉、刘统勋等资料比较真实可靠。

这本家谱弥足珍贵,对刘墉研究很有价值,也是一件珍贵文物,应更好地发挥它的作用。笔者跟老人商量,能否复印一份作为副本,捐赠给县博物馆保存。老人开始有些为难:“按祖上规定,是不能带出家堂的。”

在听说笔者是凌河孙氏后人,在家谱中看到刘必显夫人栏写着“孙氏,凌河监生如心公女”,便爽快答应了。

此行最大收获是发现刘氏家谱,了解到刘墉祖籍、会试资格、后裔传承等争议问题。

清廉家风世代传

铡刀铁锅警后人

东武刘氏家族,自首任官员刘必显起,就为官清廉,曾三次出任钦差,拒收赠金,对行贿者予以告诫,开启了清爱堂清廉家风。刘必显督理通州中南仓时,于署后空地,捡除瓦砾,种菜自给,数月不知肉味。巡抚袁使见其清贫,馈赠金银以助之。刘必显问钱来源,袁使答放高利贷所得,刘必显凛然回绝。时人赞誉:“刘监督,但饮通州水耳。”《诸城县志》载:“在官不及十年,然风裁峻整,不可以私干,教子孙亦以廉隅为吏治之本。”

刘必显为后人立下家训:“当官清廉,积德行善。官显莫夸,不立碑传。勤俭持家,丧事从简。”良好家风一脉相传,出了几位彪炳青史的清官。

刘棨任宁羌知州时,奉命到洋县赈灾,详察灾情,开仓放赈,数日而毕。与县令约定:“此粟贷之官,倘民不能偿,吾两人当代还。”秋收后,百姓感其情怀,主动还清了贷粮。《清史列传》载,康熙四十一年(1702),刘棨继母卒,丁忧奔丧。因其薪俸代民完赋,竟无回家车马费,只好写信求助四弟刘棐代售家产。离任后,州民在城南门内建有刘公祠,刻石详志,以彰其德。

首辅大学士刘统勋位高权重,为官清廉。《乡园忆旧录》载:“刘文正公节俭寒素,朝珠无十两以上者。出差从二仆,所至闭后院,不使见一人,无过站礼,食物不索珍馐。”

《诸城县志》载:“家故有田数十亩,弊庐一处,服官五十余年,未增尺寸。”刘统勋去世后,乾隆御驾亲临宰相府祭奠致哀。刘府位于京城驴市胡同西首,正室五楹,门庭狭窄。乾隆乘辇竟进不来,只好下辇进府。

《清史稿》载:“上临其丧,见其俭素,家徒四壁,为之恸,回归至乾清门,流涕谓诸臣曰:‘朕失一股肱!如统勋乃不愧真宰相,神敏刚劲,终身不失其正。’”

乾隆皇帝下谕:“大学士刘统勋老成练达,品行端方,秉持公正。服官五十余年,久值内廷,实为国家得力大臣,著加恩晋赠太傅,入祀贤良祠。”御赐文臣最高荣誉谥号“文正”,诏令沿途州县二十里内官员灵前路祭。

朝廷一品要员,按例墓前可以树碑立传建牌坊。刘统勋归葬白家庄前刘氏祖茔,遵循丧事从简家训,墓前既无甬道牌坊,亦无石兽翁仲,碑上亦无立传。

官至吏部尚书的刘镮之,廉洁自律,亦有清名。道光皇帝称赞他:“人颇明白,遇事亦尚敢言。”光绪《山东通志》赞其:“廉静自饬,门可罗雀,无赫赫之名”,“盖古之所谓良显者矣”。

刘氏故里逄戈庄没留下什么古迹景观和有价值的文物,只有一把铡刀和一口生铁锅,原在刘氏宗祠里。据说是刘统勋以此警示后人,子孙若有辱没家风者,将刀铡油烹。

刘氏家族七世为官,七品以上官员达70余人,其中有不少身居要职,皆能承袭家风,廉洁勤政,未出现一名贪官。这种廉政文化值得弘扬,刘墉故里清爱文化园已成为廉政教育基地。

本期图片由孙继业提供

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20241220/01/01-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20241220/02/02-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20241220/03/03-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20241220/04/04-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20241220/05/05-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20241220/06/06-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20241220/07/07-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20241220/08/08-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20241220/09/09-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20241220/10/10-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20241220/11/11-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20241220/12/12-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20241220/13/13-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20241220/14/14-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20241220/15/15-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20241220/16/16-s.jpg)