01版:导读

01版:导读

- * 饺子飘香迎冬至

05版:风筝之爱

05版:风筝之爱

- *

高铁广播紧急求助

潍坊医生挺身而出 - * 净水计划

- * 温暖学子

- * 暖冬义诊

- *

数学二次函数学习策略

12月21日20时来听名师进行专题讲解 - * 社区义剪

- * 关爱儿童

- * 爱满街头

08版:光影记录

08版:光影记录

- * 冬日最纯粹的模样

09版:寻找真实的刘墉

09版:寻找真实的刘墉

- * 寻找真实的刘墉

刘墉31岁时中进士,朝考中名列一等,入选翰林院庶吉士。刘墉刚直勤政,任江苏学政,整顿科场积弊。授山西太原知府、江宁知府、湖南巡抚,颇有清名,百姓称其为“白面包公刘青天”。刘墉升任都察院左都御史后,专司弹劾百僚、纠察刑狱之职,力查山东巡抚国泰,震惊朝野。

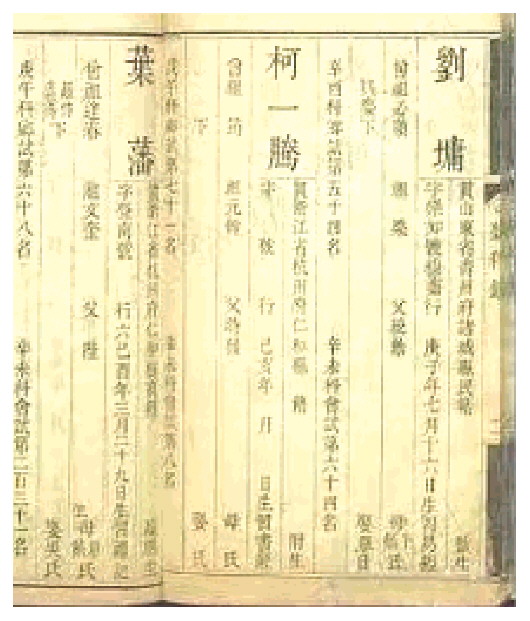

山东乡试中举人 金榜题名中进士

刘墉,字崇如,号石庵,康熙五十九年(1720)生,幼时在槎河山庄私塾读书,天资聪颖,博闻强记,学业精进,但直到31岁才中进士,步入仕途。由于《清史稿》等史书对其少年生平缺乏记载,众多资料及不少专家都认为刘墉是以恩荫身份参加会试的。据考证,此说与史实不符。

历朝科举考试制度严格,需要经过层层选拔。乾隆元年(1736),37岁的刘统勋升任内阁学士兼礼部侍郎,位列从二品大员,16岁的刘墉按例进入国子监读书,成为一名太学生。或因于此,不少人认为刘墉沾了刘统勋的光,破格参加会试。

实际上,刘墉虽然已是监生,但依然凭真才实学参加了乡试。据《国朝登科录》《诸城县志》和《东武刘氏家谱》记载,乾隆六年(1741),21岁的刘墉参加了在济南贡院举行的乡试,以第54名成绩中举。

刘统勋屡掌文衡,4次任会试正总裁、一次副总裁,一次会试副考官,爱贤荐材,选拔了阿桂、朱珪、王文治、翁方刚、纪晓岚、阮元等不少栋梁之材。刘墉不但没有沾父亲的光,反因刘统勋多次主持会试避嫌而耽误了会试。直到31岁时,又到了三年一届的会试之年,时任东阁大学士兼会试大总裁刘统勋向乾隆帝请辞避嫌,乾隆对他信任有加,依然让他主持会试。

乾隆十六年(1751)春,刘墉参加礼部会试,以第64名中贡士。随后参加殿试,乾隆亲自主持,考官将其卷以前十名第一进呈。刘统勋提出,为避嫌,刘墉不宜进入一甲状元、榜眼、探花之列。乾隆对刘墉的文章、书法都很欣赏,但认为刘统勋言之有理,于是钦点刘墉为二甲第二名,位列前五,赐进士。在随后的朝考中名列一等,入选翰林院庶吉士,时人誉为“以贵公子名翰林”。

乾隆十七年(1752)十月翰林散馆,刘墉授翰林院编修,继升侍讲。乾隆二十年(1755)九月,因陕甘总督刘统勋在准格尔平叛中建议失宜,刘墉被株连入狱,逾月获释,降为编修。

江宁知府有清名 湖南巡抚留政声

乾隆二十一年(1756)六月,刘墉担任广西乡试正考官。十月,出任安徽学政,赴任前,乾隆特意召见并赐诗相赠:“海岱高门第,瀛州新翰林。家声勉永继,莫负奖期深。”刘墉在任安徽学政期间,针对当时贡生、监生管理混乱的状况,上疏“请州县约束贡监,责令察优劣”,并提出改进建议,部议准行。

三年后,刘墉调任江苏学政,对科场积弊进行了一些整顿,并提出了改进意见,受到乾隆帝肯定。

乾隆二十七年(1762),刘墉授山西太原知府。《山西通志》评价其“丰裁峻整,习掌故,达政体,于吏事以勤慎著称”。三年后,迁冀宁道台,次年因原属下阳曲县令段成功贪侵公帑(tǎng)失察去官,发军台效力赎罪。

乾隆三十四年(1769),刘墉被重新起用为江宁知府。到任不久,很快就将数十件积压多年的疑难案件审理一清,“听断明审,人以比包龙图”,尤以廉著称。《清史稿》载“授江宁知府,有清名”。

从史书和地方志记载看,刘墉在江宁任上还是有所作为的。成书于嘉庆初年的著名评书《刘公案》,说的便是刘墉任江宁知府时机智断案、除暴安良的故事。刘墉在世时就被百姓称为“白面包公刘青天”,可见影响之大。

乾隆四十五年(1780),刘墉授湖南巡抚。时值该省大灾,哀鸿遍野,盗案迭出,污吏横行。刘墉微服私访,一面严劾贪官,革除陋习,连撤两名知县、一名知州。一面勘修城垣,开仓放赈,抚恤灾民,并鼓励民间开采峒硝。很快便库银充实,民丰粮足。《清史列传》载:“在任年余,盘查仓库,勘修城垣,革除坐省家人陋习,抚恤武冈等州县灾民,至筹办仓谷,开采峒硝,俱察例奏请,奉旨允行。”《湖南通志》也赞扬刘墉“政简刑清,吏民畏服”。

任都察院左都御史

力查山东巡抚国泰

乾隆四十六年(1781),刘墉升任都察院左都御史,专司弹劾百僚、纠察刑狱之职,力查山东巡抚国泰,震惊朝野。这是刘墉的主要政绩之一,《清史稿·国泰列传》中有详细记载。

国泰,富察氏,满洲镶白旗人,皇妃伯父,父文绶时任四川总督。监生出身,袭刑部郎中,放任山东布政使,因善于逢迎行贿,又结交朝中宠臣和珅,遂于乾隆四十五年(1780)升任山东巡抚。大学士于敏中之弟于易简时任山东布政使,二人依仗皇亲国戚,贪纵枉法,横征暴敛,为害山东多年。

乾隆四十五年至四十七年(1782),山东连续三年大灾,国泰为邀功请赏,竟以荒报丰,浮夸政绩。并借乾隆南巡和上贡之名,私加百姓田赋,并残杀为民请命的魏塾等进士、举人9名,株连120余人。以致山东饥民遍野,怨声载道,不少地方竟至“岁歉,人相食”。山东人民忍无可忍,鲁西北王伦揭竿而起,率领灾民数千人造反,杀官劫库,反对“额外加征”,被国泰调集官军残酷镇压下去,株连无辜百姓数万人。国泰反以剿灭乱匪之名受到朝廷褒奖。山东道监察御使曾两次参劾国泰专横跋扈、勒索钱财,但都因皇亲国戚不了了之。

乾隆四十七年,在刘墉的支持下,山东道监察御史钱沣弹劾国泰贪纵营私、亏缺库银之罪。乾隆下旨令左都御史刘墉、户部尚书和珅为钦差大臣,率监察御史钱沣,前往山东查实。

刘墉一到济南就命封库查验,结果账银相符,并无半点亏空。原来和珅早已暗中给国泰送信,国泰连夜从几家钱庄中凑足亏欠银两。刘墉仔细勘查,发现库银成色混杂,规格不一,知道动了手脚。原来清政府有规定“官司所发,例以纹银,五十两一锭。商民行使不限”。刘墉不露声色,勒令封库。待盘诘暗访到国泰借银舞弊的事实后,布告各钱庄限时领回借款,迟则封库入官。各钱庄、银号闻讯,纷纷拿着借据前来要银,库银为之一空,亏缺达250万两之多。

国泰见事已败露,只好认罪。国泰和于易简被当场摘掉顶戴花翎,由和珅押解京城问罪。

刘墉、钱沣一行又奉旨到济南、青州、登州、曹州、聊城、东平等州府巡察,盘查历城、章丘、益都、潍县等县府库。

经刑部审定,国泰、于易简论斩。济南知府冯延、青州知府李涛、曹州知府叶敏、登州知府曹铭、聊城知府瞿朝宗皆因行贿罪撤职查办。历任历城知县徐承仓、陈玉成、郭德平和历任东平知州胡锦、施云汉、李瑛等发配伊犁。乾隆念及国泰系皇亲,命即狱中赐自裁。

国泰大案涉及朝廷命官、地方大员30余人,震惊朝野,《刘墉拿国泰》的故事被当时的说书艺人编为大鼓、评书传诵一时。

山东乡试中举人 金榜题名中进士

刘墉,字崇如,号石庵,康熙五十九年(1720)生,幼时在槎河山庄私塾读书,天资聪颖,博闻强记,学业精进,但直到31岁才中进士,步入仕途。由于《清史稿》等史书对其少年生平缺乏记载,众多资料及不少专家都认为刘墉是以恩荫身份参加会试的。据考证,此说与史实不符。

历朝科举考试制度严格,需要经过层层选拔。乾隆元年(1736),37岁的刘统勋升任内阁学士兼礼部侍郎,位列从二品大员,16岁的刘墉按例进入国子监读书,成为一名太学生。或因于此,不少人认为刘墉沾了刘统勋的光,破格参加会试。

实际上,刘墉虽然已是监生,但依然凭真才实学参加了乡试。据《国朝登科录》《诸城县志》和《东武刘氏家谱》记载,乾隆六年(1741),21岁的刘墉参加了在济南贡院举行的乡试,以第54名成绩中举。

刘统勋屡掌文衡,4次任会试正总裁、一次副总裁,一次会试副考官,爱贤荐材,选拔了阿桂、朱珪、王文治、翁方刚、纪晓岚、阮元等不少栋梁之材。刘墉不但没有沾父亲的光,反因刘统勋多次主持会试避嫌而耽误了会试。直到31岁时,又到了三年一届的会试之年,时任东阁大学士兼会试大总裁刘统勋向乾隆帝请辞避嫌,乾隆对他信任有加,依然让他主持会试。

乾隆十六年(1751)春,刘墉参加礼部会试,以第64名中贡士。随后参加殿试,乾隆亲自主持,考官将其卷以前十名第一进呈。刘统勋提出,为避嫌,刘墉不宜进入一甲状元、榜眼、探花之列。乾隆对刘墉的文章、书法都很欣赏,但认为刘统勋言之有理,于是钦点刘墉为二甲第二名,位列前五,赐进士。在随后的朝考中名列一等,入选翰林院庶吉士,时人誉为“以贵公子名翰林”。

乾隆十七年(1752)十月翰林散馆,刘墉授翰林院编修,继升侍讲。乾隆二十年(1755)九月,因陕甘总督刘统勋在准格尔平叛中建议失宜,刘墉被株连入狱,逾月获释,降为编修。

江宁知府有清名 湖南巡抚留政声

乾隆二十一年(1756)六月,刘墉担任广西乡试正考官。十月,出任安徽学政,赴任前,乾隆特意召见并赐诗相赠:“海岱高门第,瀛州新翰林。家声勉永继,莫负奖期深。”刘墉在任安徽学政期间,针对当时贡生、监生管理混乱的状况,上疏“请州县约束贡监,责令察优劣”,并提出改进建议,部议准行。

三年后,刘墉调任江苏学政,对科场积弊进行了一些整顿,并提出了改进意见,受到乾隆帝肯定。

乾隆二十七年(1762),刘墉授山西太原知府。《山西通志》评价其“丰裁峻整,习掌故,达政体,于吏事以勤慎著称”。三年后,迁冀宁道台,次年因原属下阳曲县令段成功贪侵公帑(tǎng)失察去官,发军台效力赎罪。

乾隆三十四年(1769),刘墉被重新起用为江宁知府。到任不久,很快就将数十件积压多年的疑难案件审理一清,“听断明审,人以比包龙图”,尤以廉著称。《清史稿》载“授江宁知府,有清名”。

从史书和地方志记载看,刘墉在江宁任上还是有所作为的。成书于嘉庆初年的著名评书《刘公案》,说的便是刘墉任江宁知府时机智断案、除暴安良的故事。刘墉在世时就被百姓称为“白面包公刘青天”,可见影响之大。

乾隆四十五年(1780),刘墉授湖南巡抚。时值该省大灾,哀鸿遍野,盗案迭出,污吏横行。刘墉微服私访,一面严劾贪官,革除陋习,连撤两名知县、一名知州。一面勘修城垣,开仓放赈,抚恤灾民,并鼓励民间开采峒硝。很快便库银充实,民丰粮足。《清史列传》载:“在任年余,盘查仓库,勘修城垣,革除坐省家人陋习,抚恤武冈等州县灾民,至筹办仓谷,开采峒硝,俱察例奏请,奉旨允行。”《湖南通志》也赞扬刘墉“政简刑清,吏民畏服”。

任都察院左都御史

力查山东巡抚国泰

乾隆四十六年(1781),刘墉升任都察院左都御史,专司弹劾百僚、纠察刑狱之职,力查山东巡抚国泰,震惊朝野。这是刘墉的主要政绩之一,《清史稿·国泰列传》中有详细记载。

国泰,富察氏,满洲镶白旗人,皇妃伯父,父文绶时任四川总督。监生出身,袭刑部郎中,放任山东布政使,因善于逢迎行贿,又结交朝中宠臣和珅,遂于乾隆四十五年(1780)升任山东巡抚。大学士于敏中之弟于易简时任山东布政使,二人依仗皇亲国戚,贪纵枉法,横征暴敛,为害山东多年。

乾隆四十五年至四十七年(1782),山东连续三年大灾,国泰为邀功请赏,竟以荒报丰,浮夸政绩。并借乾隆南巡和上贡之名,私加百姓田赋,并残杀为民请命的魏塾等进士、举人9名,株连120余人。以致山东饥民遍野,怨声载道,不少地方竟至“岁歉,人相食”。山东人民忍无可忍,鲁西北王伦揭竿而起,率领灾民数千人造反,杀官劫库,反对“额外加征”,被国泰调集官军残酷镇压下去,株连无辜百姓数万人。国泰反以剿灭乱匪之名受到朝廷褒奖。山东道监察御使曾两次参劾国泰专横跋扈、勒索钱财,但都因皇亲国戚不了了之。

乾隆四十七年,在刘墉的支持下,山东道监察御史钱沣弹劾国泰贪纵营私、亏缺库银之罪。乾隆下旨令左都御史刘墉、户部尚书和珅为钦差大臣,率监察御史钱沣,前往山东查实。

刘墉一到济南就命封库查验,结果账银相符,并无半点亏空。原来和珅早已暗中给国泰送信,国泰连夜从几家钱庄中凑足亏欠银两。刘墉仔细勘查,发现库银成色混杂,规格不一,知道动了手脚。原来清政府有规定“官司所发,例以纹银,五十两一锭。商民行使不限”。刘墉不露声色,勒令封库。待盘诘暗访到国泰借银舞弊的事实后,布告各钱庄限时领回借款,迟则封库入官。各钱庄、银号闻讯,纷纷拿着借据前来要银,库银为之一空,亏缺达250万两之多。

国泰见事已败露,只好认罪。国泰和于易简被当场摘掉顶戴花翎,由和珅押解京城问罪。

刘墉、钱沣一行又奉旨到济南、青州、登州、曹州、聊城、东平等州府巡察,盘查历城、章丘、益都、潍县等县府库。

经刑部审定,国泰、于易简论斩。济南知府冯延、青州知府李涛、曹州知府叶敏、登州知府曹铭、聊城知府瞿朝宗皆因行贿罪撤职查办。历任历城知县徐承仓、陈玉成、郭德平和历任东平知州胡锦、施云汉、李瑛等发配伊犁。乾隆念及国泰系皇亲,命即狱中赐自裁。

国泰大案涉及朝廷命官、地方大员30余人,震惊朝野,《刘墉拿国泰》的故事被当时的说书艺人编为大鼓、评书传诵一时。

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20241220/01/01-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20241220/02/02-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20241220/03/03-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20241220/04/04-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20241220/05/05-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20241220/06/06-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20241220/07/07-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20241220/08/08-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20241220/09/09-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20241220/10/10-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20241220/11/11-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20241220/12/Page12-1500.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20241220/13/Page13-1500.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20241220/14/Page14-1500.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20241220/15/Page15-1500.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20241220/16/Page16-1500.jpg)