01版:导读

01版:导读

- * 饺子飘香迎冬至

05版:风筝之爱

05版:风筝之爱

- *

高铁广播紧急求助

潍坊医生挺身而出 - * 净水计划

- * 温暖学子

- * 暖冬义诊

- *

数学二次函数学习策略

12月21日20时来听名师进行专题讲解 - * 社区义剪

- * 关爱儿童

- * 爱满街头

08版:光影记录

08版:光影记录

- * 冬日最纯粹的模样

09版:寻找真实的刘墉

09版:寻找真实的刘墉

- * 寻找真实的刘墉

刘氏后裔名士众多,刘墉侄子刘镮之3岁丧父,刘墉亲自教授。刘镮之为两朝元老,官至吏部尚书。刘镮之长子刘喜海为金石大家,多部著作传世,其所藏多部古籍善本今藏中国国家图书馆。刘绶烺之子刘奎随叔父刘统勋至京,拜京都名医郭右陶为师,多地行医名噪一时,为著名瘟病学家。

刘墉无子过继锡朋

刘镮之任吏部尚书

刘墉原配高密单氏,侧室黄氏、柳氏。谱载刘墉无子,侄刘锡朋过继承嗣。刘墉之弟刘堪早卒,侄儿刘镮之由刘墉抚养长大。

刘镮之,字佩循,号信芳,生于乾隆二十七年(1762)。父刘堪,监生。刘镮之3岁丧父,伯父刘墉亲自为其授课。15岁时,延请曾任上书房总师傅的窦光鼐为其授业。乾隆四十四年(1779),钦赐举人。乾隆五十四年(1789),会试第49名,殿试三甲第23名中进士,选翰林院庶吉士,散官授检讨,历任侍讲学士、詹事府詹事,诰授资政大夫。

嘉庆四年(1799)春,刘镮之出任浙江学政,“关防严肃,弊绝风清”。刘墉在家书中写道:“镮之叠蒙温旨奖其学政做得好,庶可稍稍放心。”次年,擢内阁学士兼礼部侍郎。嘉庆六年(1801)迁兵部右侍郎,七月转兵部左侍郎。

嘉庆九年(1804)正月,刘镮之提督江苏学政,迎养祖母颜氏于江阴学署。85岁的刘墉奉旨为庶母九十生辰祝寿。嘉庆帝御书“萱辉颐祉”赐之,被江南文士誉为“称觞盛事,从古未有”。名士探花赵翼赠诗:“接武两朝贤宰相,疏封一品太夫人”。公卿赠贺寿联云:“帝祝期颐,举朝祝期颐,八座恩荣昭海内。夫为宰相,哲嗣为宰相,九旬福曜荫江南”,一时传诵大江南北。

嘉庆九年(1804)六月,刘镮之调吏部右侍郎,诰授荣禄大夫。

嘉庆十二年(1807),刘镮之以户部右侍郎提督顺天学政。嘉庆十五年(1810)六月,充浙江乡试正考官。八月,以工部侍郎提督江苏学政。嘉庆十六年(1811),擢兵部尚书,加太子少保,赐紫禁城骑马。嘉庆十八年(1813),署刑部尚书兼顺天府尹,逢大兴天理教首领林清派教徒200人潜入京城,攻入皇宫,部议刘镮之失察,加恩留任。嘉庆十九年(1814),任户部尚书,署理吏部尚书。其母七十生辰,赐御书“贞寿延祺”。

嘉庆二十二年(1817),嘉庆皇帝自热河秋猎回京,刘镮之入见。皇帝诘问:“为何奏事不多?怎么不及时捕教匪?”刘镮之不能对,被降为兵部左侍郎侯补。

嘉庆二十三年(1818),刘镮之迁都察院左都御史,兼管顺天府尹。嘉庆二十五年(1820)春,任兵部尚书。七月,道光帝登基,任吏部尚书,加太子少保,充经筵讲官。

道光元年(1821),刘镮之卒于任上,享年60岁。道光帝谕曰:“其人颇明白,遇事亦尚敢言。所管吏部,顺天府事务,均各妥协。遽闻溘逝,深为悼惜!著加恩赏陀罗经被,派散秩大臣前往赐奠;并赏内库银五百两,经理丧事。伊长子兵部员外郎刘喜海,俟服阕后,著以郎中补用;次子刘华海,著赏给举人,准其一体会试。”

刘镮之工山水,富收藏,精鉴赏,卒谥“文恭”。

金石学家刘喜海 喜收藏被称为“博古君子”

刘镮之生二子:刘喜海、刘华海。次子刘华海,钦赐举人,官至内阁中书。其中,长子刘喜海影响较大。

刘喜海,字吉甫,号燕庭,别号三巴子,室名嘉荫簃、味经书屋、十七树梅花山馆、来凤堂等。嘉庆二十一年(1816),顺天府乡试中举,历任兵部员外郎、西安知县、户部郎中。道光元年(1821),丁忧归故里。道光六年(1826),编纂刊印《刘文清公遗集》十七卷、刘墉《应制集》三卷。

道光十二年(1832),任福建汀州知州,为政清廉,百姓为其建生祠。道光十八年(1838年)正月,岳父金锡鬯(chàng)卒,遗言将所藏古泉八百九十二品悉赠刘喜海。

道光二十一年(1841),授陕西延榆绥道。道光二十五年(1845),升四川按察使,严惩匪患。道光二十七年(1847),迁浙江布政使,兼署浙江巡抚。道光二十九年(1849),浙江巡抚吴文溶因刘喜海议事常与己不合,密参其耽于考古,荒废职守。刘喜海应召入京,以四品顶戴致休,回归故里诸城。咸丰三年(1853)卒,享年60岁。

刘喜海工诗善书,喜收藏,擅鉴赏,过眼即辨,是清代著名金石学家、古泉学家、藏书家。收藏甚富,所居无他物,唯手辑金石文字5000余通。任官20余年,不慕荣利,箧中金石、古书,以车装载,汗牛充栋,有“博古君子”之称。收藏古书善本1400余种,编纂《天一阁见存书目》12卷,刊刻宋元明古籍近万卷。有《古泉苑》《三巴金石苑》《海东金石苑》《长安获古编》《洛阳存古录》《昭陵复古录》《寰宇金石汇志》《嘉荫簃搜古汇编》《燕庭金石丛稿》等著作传世,其所藏多部古籍善本今藏中国国家图书馆。

著名瘟病学家刘奎 名列《清史稿》传

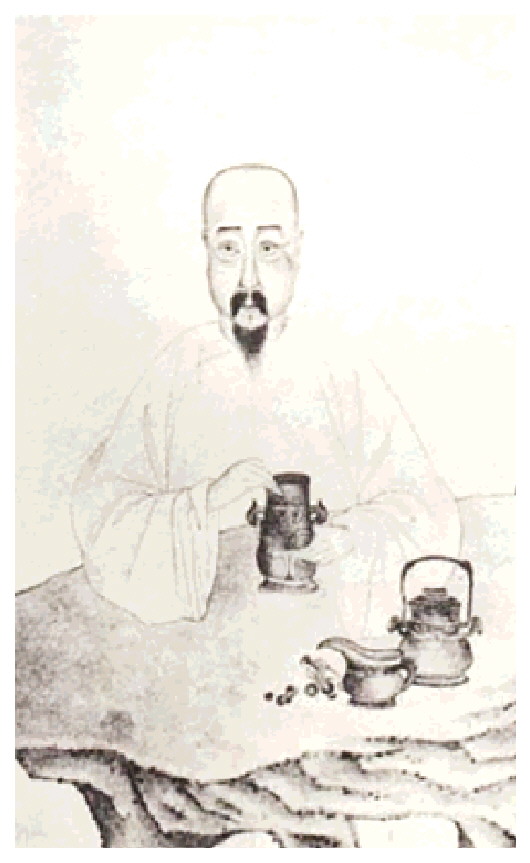

刘奎(1724—1807),字文甫,号松峰山人,出身名门,祖父刘棨,官至四川布政使。父刘绶烺,举人,历任唐县知县、保定府同知,官至定州知州。刘奎幼习儒术,监生,随其父南北宦游,晋接名贤,博学多闻。

刘奎自弟弟18岁病逝,伤心不已,因仕途不顺,遂弃书从医,精研《内经》《难经》,立志“不为良相,即为良医”,悬壶济世、治病救人。随叔父刘统勋至京,拜京都名医郭右陶为师,行医于北京、西安以及山东等地,名噪一时,有“南臧(枚吉)、北黄(元御)中刘(奎)”之誉。

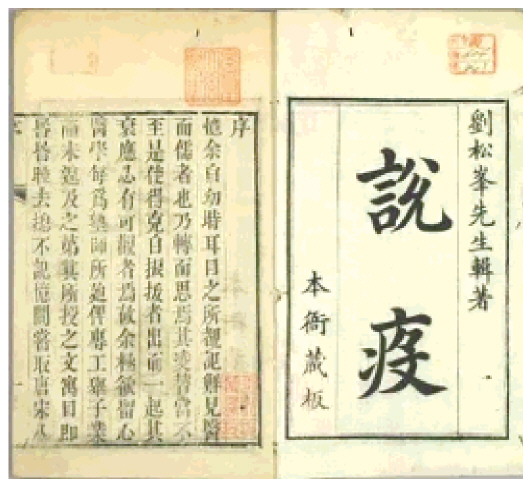

刘奎晚年归乡,隐居槎河山庄松朵山下,著书立说,收集民间验方,总结治瘟之法,著有《说疫》《瘟疫病类编》《松峰医话》《四大家医粹》等书传世,是著名瘟病学家,名列《清史稿》传。

《说疫》共6卷,载病症140余种、方剂200个,主要内容有“述古”“论治”“杂疫”“辨疑”“诸方”“运气”六个方面,包括内、外、妇、儿、五官等科。首创三疫说,将疫病分为瘟疫、寒疫、杂疫三类,独创瘟疫六经治法,首倡“瘟疫统治八法”。提出科学防疫措施,如“凡有疫之家,不得以衣服、饮食、器皿送于无疫之家,而无疫之家亦不得受有疫之家之衣服、饮食、器皿”“将病人衣服,甑上蒸过,合家不染”。对传染病之传染源、传播途径的阻断隔离与消杀有创见性认识和措施,对中医预防治疗疫病提供了较为完善的理论基础,被列入医学经典,对当今疫病防治亦有参考价值。

刘墉无子过继锡朋

刘镮之任吏部尚书

刘墉原配高密单氏,侧室黄氏、柳氏。谱载刘墉无子,侄刘锡朋过继承嗣。刘墉之弟刘堪早卒,侄儿刘镮之由刘墉抚养长大。

刘镮之,字佩循,号信芳,生于乾隆二十七年(1762)。父刘堪,监生。刘镮之3岁丧父,伯父刘墉亲自为其授课。15岁时,延请曾任上书房总师傅的窦光鼐为其授业。乾隆四十四年(1779),钦赐举人。乾隆五十四年(1789),会试第49名,殿试三甲第23名中进士,选翰林院庶吉士,散官授检讨,历任侍讲学士、詹事府詹事,诰授资政大夫。

嘉庆四年(1799)春,刘镮之出任浙江学政,“关防严肃,弊绝风清”。刘墉在家书中写道:“镮之叠蒙温旨奖其学政做得好,庶可稍稍放心。”次年,擢内阁学士兼礼部侍郎。嘉庆六年(1801)迁兵部右侍郎,七月转兵部左侍郎。

嘉庆九年(1804)正月,刘镮之提督江苏学政,迎养祖母颜氏于江阴学署。85岁的刘墉奉旨为庶母九十生辰祝寿。嘉庆帝御书“萱辉颐祉”赐之,被江南文士誉为“称觞盛事,从古未有”。名士探花赵翼赠诗:“接武两朝贤宰相,疏封一品太夫人”。公卿赠贺寿联云:“帝祝期颐,举朝祝期颐,八座恩荣昭海内。夫为宰相,哲嗣为宰相,九旬福曜荫江南”,一时传诵大江南北。

嘉庆九年(1804)六月,刘镮之调吏部右侍郎,诰授荣禄大夫。

嘉庆十二年(1807),刘镮之以户部右侍郎提督顺天学政。嘉庆十五年(1810)六月,充浙江乡试正考官。八月,以工部侍郎提督江苏学政。嘉庆十六年(1811),擢兵部尚书,加太子少保,赐紫禁城骑马。嘉庆十八年(1813),署刑部尚书兼顺天府尹,逢大兴天理教首领林清派教徒200人潜入京城,攻入皇宫,部议刘镮之失察,加恩留任。嘉庆十九年(1814),任户部尚书,署理吏部尚书。其母七十生辰,赐御书“贞寿延祺”。

嘉庆二十二年(1817),嘉庆皇帝自热河秋猎回京,刘镮之入见。皇帝诘问:“为何奏事不多?怎么不及时捕教匪?”刘镮之不能对,被降为兵部左侍郎侯补。

嘉庆二十三年(1818),刘镮之迁都察院左都御史,兼管顺天府尹。嘉庆二十五年(1820)春,任兵部尚书。七月,道光帝登基,任吏部尚书,加太子少保,充经筵讲官。

道光元年(1821),刘镮之卒于任上,享年60岁。道光帝谕曰:“其人颇明白,遇事亦尚敢言。所管吏部,顺天府事务,均各妥协。遽闻溘逝,深为悼惜!著加恩赏陀罗经被,派散秩大臣前往赐奠;并赏内库银五百两,经理丧事。伊长子兵部员外郎刘喜海,俟服阕后,著以郎中补用;次子刘华海,著赏给举人,准其一体会试。”

刘镮之工山水,富收藏,精鉴赏,卒谥“文恭”。

金石学家刘喜海 喜收藏被称为“博古君子”

刘镮之生二子:刘喜海、刘华海。次子刘华海,钦赐举人,官至内阁中书。其中,长子刘喜海影响较大。

刘喜海,字吉甫,号燕庭,别号三巴子,室名嘉荫簃、味经书屋、十七树梅花山馆、来凤堂等。嘉庆二十一年(1816),顺天府乡试中举,历任兵部员外郎、西安知县、户部郎中。道光元年(1821),丁忧归故里。道光六年(1826),编纂刊印《刘文清公遗集》十七卷、刘墉《应制集》三卷。

道光十二年(1832),任福建汀州知州,为政清廉,百姓为其建生祠。道光十八年(1838年)正月,岳父金锡鬯(chàng)卒,遗言将所藏古泉八百九十二品悉赠刘喜海。

道光二十一年(1841),授陕西延榆绥道。道光二十五年(1845),升四川按察使,严惩匪患。道光二十七年(1847),迁浙江布政使,兼署浙江巡抚。道光二十九年(1849),浙江巡抚吴文溶因刘喜海议事常与己不合,密参其耽于考古,荒废职守。刘喜海应召入京,以四品顶戴致休,回归故里诸城。咸丰三年(1853)卒,享年60岁。

刘喜海工诗善书,喜收藏,擅鉴赏,过眼即辨,是清代著名金石学家、古泉学家、藏书家。收藏甚富,所居无他物,唯手辑金石文字5000余通。任官20余年,不慕荣利,箧中金石、古书,以车装载,汗牛充栋,有“博古君子”之称。收藏古书善本1400余种,编纂《天一阁见存书目》12卷,刊刻宋元明古籍近万卷。有《古泉苑》《三巴金石苑》《海东金石苑》《长安获古编》《洛阳存古录》《昭陵复古录》《寰宇金石汇志》《嘉荫簃搜古汇编》《燕庭金石丛稿》等著作传世,其所藏多部古籍善本今藏中国国家图书馆。

著名瘟病学家刘奎 名列《清史稿》传

刘奎(1724—1807),字文甫,号松峰山人,出身名门,祖父刘棨,官至四川布政使。父刘绶烺,举人,历任唐县知县、保定府同知,官至定州知州。刘奎幼习儒术,监生,随其父南北宦游,晋接名贤,博学多闻。

刘奎自弟弟18岁病逝,伤心不已,因仕途不顺,遂弃书从医,精研《内经》《难经》,立志“不为良相,即为良医”,悬壶济世、治病救人。随叔父刘统勋至京,拜京都名医郭右陶为师,行医于北京、西安以及山东等地,名噪一时,有“南臧(枚吉)、北黄(元御)中刘(奎)”之誉。

刘奎晚年归乡,隐居槎河山庄松朵山下,著书立说,收集民间验方,总结治瘟之法,著有《说疫》《瘟疫病类编》《松峰医话》《四大家医粹》等书传世,是著名瘟病学家,名列《清史稿》传。

《说疫》共6卷,载病症140余种、方剂200个,主要内容有“述古”“论治”“杂疫”“辨疑”“诸方”“运气”六个方面,包括内、外、妇、儿、五官等科。首创三疫说,将疫病分为瘟疫、寒疫、杂疫三类,独创瘟疫六经治法,首倡“瘟疫统治八法”。提出科学防疫措施,如“凡有疫之家,不得以衣服、饮食、器皿送于无疫之家,而无疫之家亦不得受有疫之家之衣服、饮食、器皿”“将病人衣服,甑上蒸过,合家不染”。对传染病之传染源、传播途径的阻断隔离与消杀有创见性认识和措施,对中医预防治疗疫病提供了较为完善的理论基础,被列入医学经典,对当今疫病防治亦有参考价值。

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20241220/01/01-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20241220/02/02-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20241220/03/03-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20241220/04/04-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20241220/05/05-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20241220/06/06-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20241220/07/07-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20241220/08/08-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20241220/09/09-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20241220/10/10-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20241220/11/11-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20241220/12/12-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20241220/13/13-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20241220/14/14-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20241220/15/Page15-1500.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20241220/16/Page16-1500.jpg)