09版:人文潍坊

09版:人文潍坊

- * 诸城南城李氏旧事

李渠:

清廉平和体恤民情 回乡致力科举教育

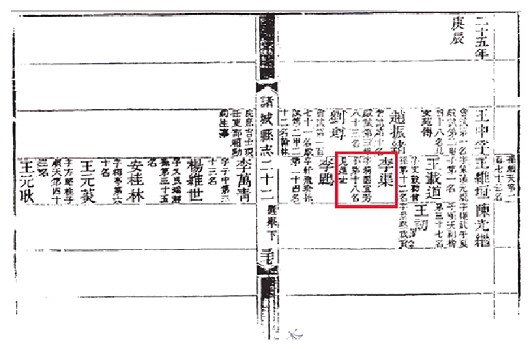

李渠(1742—1800),字漪园,号南麓,临漳公李宜芳长子、山左著名收藏家李仁煜之父。李渠弱冠得志,乾隆二十五年(1760)庚辰恩科乡试第18名举人,乾隆二十六年辛巳恩科三甲第57名进士,乾隆三十九年(1774)十月到任广东惠州长宁县(今新丰县)。

他为人谦和恬退,纯粹诚笃,任恤乐施,族党敬爱,正是这样的品行让他具有“以仁政、德治施政”的理念。任职长宁时,自身清廉,施政平和,不滥用权力,不兴事扰民。关心民众疾苦,体恤民情。审案公平公正,体察人情,酌情宽宥,不滥用酷刑。

李渠同科进士李文藻也在广东任知县,与李渠有书信来往,其中写的《答家漪园渠长宁》,收藏于李文藻所著的《潮阳集》中,有赞美李渠的“政简偏宜病,才高不近名”。

李文藻(1730—1778),字素伯,又字茞畹,晚号南涧,山东益都(今青州)人,清代文人,山左著名藏书家。官至广西桂林府同知,以清廉强干著称。后因不幸沾染瘴气,年仅49岁即去逝。

李渠由于水土不服,加之身体状况欠佳,偶染时恙,没法继续履职,只好离职回乡休养,自乾隆四十年(1775)从长宁知县任上离职。

他回乡休养8年后,于乾隆四十七年(1782)再次起复,任凤翔府扶风县知县。扶风县位于陕西八百里秦川腹地,因“扶助京师,以行风化”而得名。

李渠秉承之前的从政理念,廉洁清明,处事公正,体恤百姓,审案时兼顾法理与人情,深受百姓的爱戴与上级赏识。

由于身体孱弱,公务劳累,任职一年多,他申请休致返乡。王世祯从曾孙、新城诗人王祖昌为他写下“解绶巾车返故里,超然台畔心悠悠”诗句(《长歌行赠李漪园先生》)相赠。那年他43岁,刚过不惑之年。

回到家乡,他致力当地科第教育,出资办学,实行免费教育,为当地贫困学子开启了求学之路。

他擅长诗文,与堂兄李林、金石学家李文藻、文学家李调元等相互友善,多有酬唱诗作。他有20首诗载入《东武诗存》,著有《见山堂诗文集》(失传)。

他有二子,长子李仁煜,著名金石学家。次子李璜煜,字兆田,通过捐纳制度担任北城兵马司副指挥,表现出色,因缉捕盗贼有功晋升陇州州同。

李梴:

为官两任兢兢业业 辞官回乡著书立说

李梴(1766—1819),字松溪,号雨樵,临漳公李宜芳三子,于父亲66岁时出生。八岁时,父亲去世,自幼继承家学,家中藏书多达三万卷,他都亲自校勘整理,遇到书中精彩之处,摘录至册,取名此册《袜线集》。乾隆五十四年(1789)己酉科乡试,他以第42名考中举人。乾隆五十八年(1793)癸丑科会试,他考取第65名贡士、殿试三甲第39名进士。乾隆五十九年(1794)四月任衡水知县,任职不到三年,嘉庆二年(1797)母亲去世,他回乡去职守制。嘉庆十三年(1808)改任罗山知县,嘉庆十五年(1810)因病辞任,告老还乡。

他为官两任,一心为民,恪尽职守,兢兢业业,在当地做出了许多政绩。

他重视社会教化与文化教育。在衡水,他倡导民众学习经学大家孔颖达的学说。孔颖达为衡水县隋唐间著名儒家学者、经学家,曾主持修纂《五经正义》。在罗山,以振兴文化教育为己任,修缮龙山书院。龙山书院是当地文人在县城西南8里的小罗山下(现称为小龙山)建立的书院。在书院,他与学子研讨儒家经典;他经常视察乡村私塾,评阅学生文章,激励他们发奋向学。

他除暴安良,维护地方平安。罗山县地处大别山北麓、淮河南岸,地处偏僻,长期盗匪聚集。李梴在任期间,邻县有个叫李玉贵的盗匪头目,聚集数百名匪徒四处抢劫掠夺。知府命李梴带兵抓捕。李玉贵见官兵前来围剿,组织手下喽啰在山寨摆开阵式,枪刀林立,旌旗蔽日,声势浩大。李梴手下的兵勇见到这阵势,都十分害怕,不敢向前。李梴深知在大敌当前,首先要稳住军心。他镇定自若,并鼓舞官兵说:“盗匪这是在虚张声势,这正说明他们已经做贼心虚,只要我们乘虚而入,必然会击败这群乌合之众。”说罢,他冲在前面率兵冲进山寨,活捉李玉贵等盗匪头目,其他盗匪见大势已去,溃散而逃。没多久,李梴就把这股匪患彻底清除。

李梴明察秋毫,断案如神,审案有理有据。对此,山东高密人单可惠在他写的李梴传记中有所提及:“摘发如神,而治狱必以情,全富室朱姓、捕盗李玉贵二事。”捕盗李玉贵这事,史料已经详细记载,关于“全富室朱姓”之事,却没查找到具体的记载。

单可惠是李梴的好友,高密白羊山人,字嗣侨,号芥舟,诸生,史载其“负不羁之才,发卓荤之观,学既渊博,品复清醇”。一生肆力于诗词,诗以盛唐为宗,尤长于古乐府,著有《白羊山房诗钞》。其为高密单氏第十四世。高密单氏为明清山左名门望族,文化方面也是人才辈出。

由于政绩突出,李梴在罗山县老百姓心目中威信很高,他辞任时,新任知县以官仓存粮不足为由,拒绝与他进行公务交接手续,导致他无法尽快离任养病。当地士绅听说这事后,纷纷主动捐粮,补足了粮仓。在他离任当天,百姓沿途设酒宴相送,绵延数十里。

李梴的挚友、同榜进士王赓言评价他:“两任百里,非所好也。由罗山告归,犹手不释卷,期以名山事业自任。”

辞官归乡后,他以著书立说作为人生目标。他广交文友,勤勉学习,他的诗具有鲜明的风格:“得温柔教厚之遗,于盛唐时近钱刘一派,可谓风雅正宗。”他成为乾嘉时期的著名文人。可惜刚过50岁,就突然去世了,“四方识与不识,皆痛惜之”。

他有文集《研录山房诗钞》《雨樵诗集》存世,其中96首诗作收入《东武诗存》。

李仁煜:

不愿为官喜修学问 收藏颇丰终成大家

李仁煜(1764—1835),字书山,号溪亭,清代乾嘉时期山东著名的金石收藏家、鉴赏家、书法家。他是临漳公李宜芳之孙,扶风县令李渠之长子。乾隆五十四年(1789)拔贡,同年恩科乡试第68名举人,大挑分发直隶任知县。但他生性喜好金石诗书,不愿为官,到任不久,就以母亲年事已高需要奉养为由,辞官回乡,整日研究金石诗书。

据光绪版《增修诸城县续志·文苑传》载:仁煜公,出身书香门第,世代读书治学,家族文化底蕴深厚。本人学识渊博,擅写文章。广泛搜罗的古今图书,收藏于一座楼阁里,他把楼阁命名为“万卷书楼”,每天沉浸书楼之中。他每拿起一本书,必亲自校勘,书本上布满红黑等各色笔墨所作的批注和校对符号。

他的文章和辞赋,典雅华丽,庄重优美。尤其在金石学方面,造诣精深,擅长鉴赏。他收藏了大量历代石碑拓片及钟、鼎等古代青铜礼器,能考究出其源流演变,辨别真伪……他考据细致精确详尽,其研究成果足以成为后世了解历史典故的宝贵资料。他擅隶书,墨宝被视为珍宝。世人尊称他为“书山先生”。

他常与金石学大家桂馥交流金石考据。桂馥,山东曲阜人,清代书法家,训诂学家、篆刻家、戏曲作家,清代《说文》四大家之一。

每得古器如有疑问,他便与桂馥书信商榷。有时观点不同,还要频繁书信以辩论。

他收藏的汉代“石洛侯金印”现藏于中国国家博物馆,其考释内容被刻成石印,现存诸城市博物馆。

他一生著述颇丰,有《贞金乐石山房诗稿》四卷、《书山杂着》四卷等。李仁煜名列诸城名人馆,为诸城古代75位名人之一。

他弟弟广东布政使李璋煜、侄女婿翰林院编修陈介祺,都在他影响之下成为金石学领域的重要人物。他与刘喜海、王锡棨等金石学大家共同构成晚清潍坊金石学者群,以丰富藏品和严谨考据引领国内金石学发展,推动了潍坊金石文化的蓬勃发展,奠定了潍坊“金石之都”的学术基础。

清廉平和体恤民情 回乡致力科举教育

李渠(1742—1800),字漪园,号南麓,临漳公李宜芳长子、山左著名收藏家李仁煜之父。李渠弱冠得志,乾隆二十五年(1760)庚辰恩科乡试第18名举人,乾隆二十六年辛巳恩科三甲第57名进士,乾隆三十九年(1774)十月到任广东惠州长宁县(今新丰县)。

他为人谦和恬退,纯粹诚笃,任恤乐施,族党敬爱,正是这样的品行让他具有“以仁政、德治施政”的理念。任职长宁时,自身清廉,施政平和,不滥用权力,不兴事扰民。关心民众疾苦,体恤民情。审案公平公正,体察人情,酌情宽宥,不滥用酷刑。

李渠同科进士李文藻也在广东任知县,与李渠有书信来往,其中写的《答家漪园渠长宁》,收藏于李文藻所著的《潮阳集》中,有赞美李渠的“政简偏宜病,才高不近名”。

李文藻(1730—1778),字素伯,又字茞畹,晚号南涧,山东益都(今青州)人,清代文人,山左著名藏书家。官至广西桂林府同知,以清廉强干著称。后因不幸沾染瘴气,年仅49岁即去逝。

李渠由于水土不服,加之身体状况欠佳,偶染时恙,没法继续履职,只好离职回乡休养,自乾隆四十年(1775)从长宁知县任上离职。

他回乡休养8年后,于乾隆四十七年(1782)再次起复,任凤翔府扶风县知县。扶风县位于陕西八百里秦川腹地,因“扶助京师,以行风化”而得名。

李渠秉承之前的从政理念,廉洁清明,处事公正,体恤百姓,审案时兼顾法理与人情,深受百姓的爱戴与上级赏识。

由于身体孱弱,公务劳累,任职一年多,他申请休致返乡。王世祯从曾孙、新城诗人王祖昌为他写下“解绶巾车返故里,超然台畔心悠悠”诗句(《长歌行赠李漪园先生》)相赠。那年他43岁,刚过不惑之年。

回到家乡,他致力当地科第教育,出资办学,实行免费教育,为当地贫困学子开启了求学之路。

他擅长诗文,与堂兄李林、金石学家李文藻、文学家李调元等相互友善,多有酬唱诗作。他有20首诗载入《东武诗存》,著有《见山堂诗文集》(失传)。

他有二子,长子李仁煜,著名金石学家。次子李璜煜,字兆田,通过捐纳制度担任北城兵马司副指挥,表现出色,因缉捕盗贼有功晋升陇州州同。

李梴:

为官两任兢兢业业 辞官回乡著书立说

李梴(1766—1819),字松溪,号雨樵,临漳公李宜芳三子,于父亲66岁时出生。八岁时,父亲去世,自幼继承家学,家中藏书多达三万卷,他都亲自校勘整理,遇到书中精彩之处,摘录至册,取名此册《袜线集》。乾隆五十四年(1789)己酉科乡试,他以第42名考中举人。乾隆五十八年(1793)癸丑科会试,他考取第65名贡士、殿试三甲第39名进士。乾隆五十九年(1794)四月任衡水知县,任职不到三年,嘉庆二年(1797)母亲去世,他回乡去职守制。嘉庆十三年(1808)改任罗山知县,嘉庆十五年(1810)因病辞任,告老还乡。

他为官两任,一心为民,恪尽职守,兢兢业业,在当地做出了许多政绩。

他重视社会教化与文化教育。在衡水,他倡导民众学习经学大家孔颖达的学说。孔颖达为衡水县隋唐间著名儒家学者、经学家,曾主持修纂《五经正义》。在罗山,以振兴文化教育为己任,修缮龙山书院。龙山书院是当地文人在县城西南8里的小罗山下(现称为小龙山)建立的书院。在书院,他与学子研讨儒家经典;他经常视察乡村私塾,评阅学生文章,激励他们发奋向学。

他除暴安良,维护地方平安。罗山县地处大别山北麓、淮河南岸,地处偏僻,长期盗匪聚集。李梴在任期间,邻县有个叫李玉贵的盗匪头目,聚集数百名匪徒四处抢劫掠夺。知府命李梴带兵抓捕。李玉贵见官兵前来围剿,组织手下喽啰在山寨摆开阵式,枪刀林立,旌旗蔽日,声势浩大。李梴手下的兵勇见到这阵势,都十分害怕,不敢向前。李梴深知在大敌当前,首先要稳住军心。他镇定自若,并鼓舞官兵说:“盗匪这是在虚张声势,这正说明他们已经做贼心虚,只要我们乘虚而入,必然会击败这群乌合之众。”说罢,他冲在前面率兵冲进山寨,活捉李玉贵等盗匪头目,其他盗匪见大势已去,溃散而逃。没多久,李梴就把这股匪患彻底清除。

李梴明察秋毫,断案如神,审案有理有据。对此,山东高密人单可惠在他写的李梴传记中有所提及:“摘发如神,而治狱必以情,全富室朱姓、捕盗李玉贵二事。”捕盗李玉贵这事,史料已经详细记载,关于“全富室朱姓”之事,却没查找到具体的记载。

单可惠是李梴的好友,高密白羊山人,字嗣侨,号芥舟,诸生,史载其“负不羁之才,发卓荤之观,学既渊博,品复清醇”。一生肆力于诗词,诗以盛唐为宗,尤长于古乐府,著有《白羊山房诗钞》。其为高密单氏第十四世。高密单氏为明清山左名门望族,文化方面也是人才辈出。

由于政绩突出,李梴在罗山县老百姓心目中威信很高,他辞任时,新任知县以官仓存粮不足为由,拒绝与他进行公务交接手续,导致他无法尽快离任养病。当地士绅听说这事后,纷纷主动捐粮,补足了粮仓。在他离任当天,百姓沿途设酒宴相送,绵延数十里。

李梴的挚友、同榜进士王赓言评价他:“两任百里,非所好也。由罗山告归,犹手不释卷,期以名山事业自任。”

辞官归乡后,他以著书立说作为人生目标。他广交文友,勤勉学习,他的诗具有鲜明的风格:“得温柔教厚之遗,于盛唐时近钱刘一派,可谓风雅正宗。”他成为乾嘉时期的著名文人。可惜刚过50岁,就突然去世了,“四方识与不识,皆痛惜之”。

他有文集《研录山房诗钞》《雨樵诗集》存世,其中96首诗作收入《东武诗存》。

李仁煜:

不愿为官喜修学问 收藏颇丰终成大家

李仁煜(1764—1835),字书山,号溪亭,清代乾嘉时期山东著名的金石收藏家、鉴赏家、书法家。他是临漳公李宜芳之孙,扶风县令李渠之长子。乾隆五十四年(1789)拔贡,同年恩科乡试第68名举人,大挑分发直隶任知县。但他生性喜好金石诗书,不愿为官,到任不久,就以母亲年事已高需要奉养为由,辞官回乡,整日研究金石诗书。

据光绪版《增修诸城县续志·文苑传》载:仁煜公,出身书香门第,世代读书治学,家族文化底蕴深厚。本人学识渊博,擅写文章。广泛搜罗的古今图书,收藏于一座楼阁里,他把楼阁命名为“万卷书楼”,每天沉浸书楼之中。他每拿起一本书,必亲自校勘,书本上布满红黑等各色笔墨所作的批注和校对符号。

他的文章和辞赋,典雅华丽,庄重优美。尤其在金石学方面,造诣精深,擅长鉴赏。他收藏了大量历代石碑拓片及钟、鼎等古代青铜礼器,能考究出其源流演变,辨别真伪……他考据细致精确详尽,其研究成果足以成为后世了解历史典故的宝贵资料。他擅隶书,墨宝被视为珍宝。世人尊称他为“书山先生”。

他常与金石学大家桂馥交流金石考据。桂馥,山东曲阜人,清代书法家,训诂学家、篆刻家、戏曲作家,清代《说文》四大家之一。

每得古器如有疑问,他便与桂馥书信商榷。有时观点不同,还要频繁书信以辩论。

他收藏的汉代“石洛侯金印”现藏于中国国家博物馆,其考释内容被刻成石印,现存诸城市博物馆。

他一生著述颇丰,有《贞金乐石山房诗稿》四卷、《书山杂着》四卷等。李仁煜名列诸城名人馆,为诸城古代75位名人之一。

他弟弟广东布政使李璋煜、侄女婿翰林院编修陈介祺,都在他影响之下成为金石学领域的重要人物。他与刘喜海、王锡棨等金石学大家共同构成晚清潍坊金石学者群,以丰富藏品和严谨考据引领国内金石学发展,推动了潍坊金石文化的蓬勃发展,奠定了潍坊“金石之都”的学术基础。

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20251017/01/01-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20251017/02/02-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20251017/03/03-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20251017/04/04-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20251017/05/05-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20251017/06/06-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20251017/07/07-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20251017/08/08-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20251017/09/09-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20251017/10/10-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20251017/11/11-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20251017/12 13/12 13-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20251017/14/14-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20251017/15/15-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20251017/16/Page16-1500.jpg)