09版:人文潍坊

09版:人文潍坊

- * 诸城南城李氏旧事

家风良好乐善好施

聘请塾师教育子孙

马耳山李氏人才辈出,与其良好的家风息息相关。

李氏从李兴到李质秀,五代都以种地为生,生活虽不富裕,却子孝父慈、诚信勤劳。

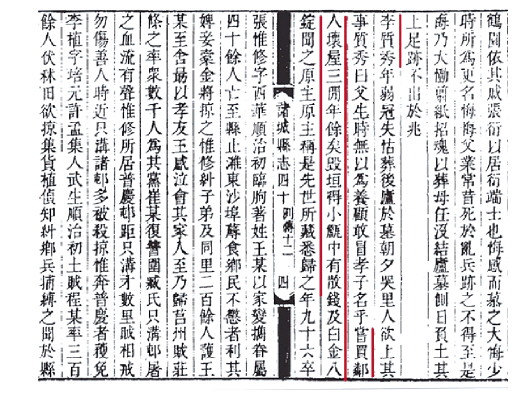

李质秀20岁左右时,父亲病故。为守孝,他在墓地旁搭建草屋,昼夜守候,从早到晚坟前悲哭。乡邻们深受感动,想向官府上报他的孝行,他却阻止:“父亲在世时,我都没能好好赡养他,如今怎敢贪图孝子虚名呢?”

他家曾买下邻居的一处破旧房屋,翻修时,发现墙内有暗格,内藏大量铜钱和银子。李质秀立刻告知原房主,房主看后说,这些确实是他们祖辈留藏的,李质秀二话没说就将钱财全部归还。房主感激说:“如不是你主动告知,我们也不会知道祖辈把钱财藏在这儿。”非要拿出一些钱财酬谢,李质秀坚决不受。李质秀无病无灾,健康长寿,96岁时才仙逝。

李质秀次子符祥,字瑞只,据《李氏族谱》家传记载:李公自幼聪慧通达、仁爱宽厚,乐善好施,与人交往融洽,令人愉悦。他分家自立门户时,家中田地不足200亩,他自家生活节俭,对待客人却热情款待,若有人因急难之事求助,他从不面露畏难之色,更不会拒绝,总是慷慨相助。他待人真诚,宁愿自己受委屈,也要替他人排忧解难。到了晚年,家境逐渐富裕,他行善之举也越发频繁。凡是没有生计的族人,他每人分十亩田地,帮助他们安居乐业。对于贫寒的百姓,他倾力赈济。遇到修缮文庙等公益之事,都是大方捐资。他还专门聘请塾师教导子孙读书明礼,并时常叮嘱他们:“要孝顺友爱,勤奋治学,不要沉迷佛事虚礼,也不要追求浮夸不实的文风。”

李符祥以子被貤封为文林郎、河南彰德府临漳县知县,其妻赵氏也被貤封孺人。他去世后,安邱县知名进士、曾任磁州知州的马长淑为他撰写了《墓志铭》。诸城县进士出身、官至福建道监察御史的范廷楷,为墓志题写碑文。

随着李宜芳、李宜蕃、李林等相继考中进士,李氏也成为邑之名门望族,世人称之马耳山李氏。后来,他们的后代迁居诸城南关的金家巷,人才绵延,世人又称南城李氏。

第七代科举有成果

跻身五大家族行列

明清两代,诸城豪门林立,人才辈出。在众多豪门之中最负盛名的当属臧、王、刘、李、丁五大家族。他们无论政治影响、经济势力、社会声望,还是宗族规模、文化底蕴,在本邑都具有突出的地位和影响力。在封建社会,科举是成为官宦之家的唯一通道,至明清,国家用人首重科举,明洪武首科即有“非科举者毋得与官”的规定。清代亦是如此,《清会典》卷七载:“分出身之途以正仕籍,凡官之出身有八:一曰进士,二曰举人,三曰贡生,四曰荫生,五曰监生,六曰生员,七曰官学生,八曰吏。”只有考中举人,才算进入官场,要想有更大发展空间,还需考中进士。因此,进士成为衡量一省、一地、一族强大与繁盛的重要标志。

自顺治三年(1646)恢复科举至光绪三十一年(1905)科举废除,据《山东通志》统计,全省107个县与散州中,诸城和历城进士数量并列第一。这期间的进士名字都被镌刻在北京孔庙里的石碑上,后来被收录进上海古籍出版社出版的《明清进士题名碑录》,其中诸城的五大家族就有66余名。

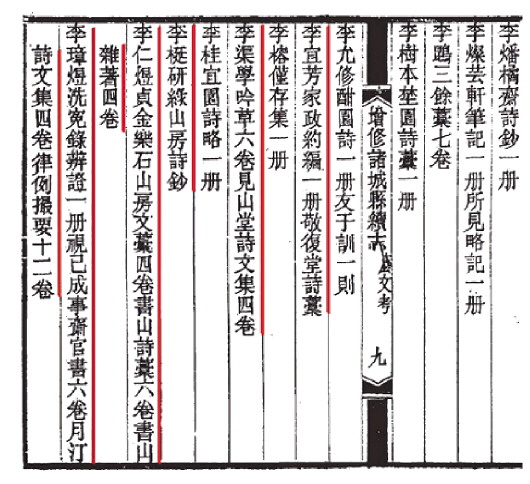

南城李氏自七世李宜芳开始,贤达迭出,考取进士9名、举人5名、贡生2名,另有26人享有功名,数十人为官。并且他们多数爱好诗文、金石经,有众多诗文与文集传世,尤以金石家李璋煜、李仁煜最为知名。无论从社会地位、功名还是文化而言,南城李氏跻身诸城五大家族当之无愧。

◎相关链接

南城李氏进士

南城李氏,清布政使李璋煜家族。自明代由平度迁来,至清末共十六世。李氏文人甚多,以李璋煜、李仁煜最为出名。进士9名:

李宜芳,雍正八年(1730)庚戌科三甲第81名,临漳知县。

李林,乾隆二十二年(1757)丁丑科二甲第24名,开封府盐捕同知兼署汝宁知府。

李宜蕃,乾隆二十二年丁丑科二甲第46名,茌平教谕。

李渠,乾隆二十六年(1761)辛巳科三甲第57名,扶风知县。

李梴,乾隆五十八年(1793)癸丑科三甲第39名,衡水知县。

李璋煜,嘉庆二十五年(1820)庚辰科二甲第27名,广东布政使。

李肇锡,同治七年(1868)戊辰科二甲第24名,贵州布政使。

李沄,光绪三年(1877)丁丑科三甲第16名。

李梦斗,光绪十五年(1889)己丑科三甲第5名,福建清流知县。

聘请塾师教育子孙

马耳山李氏人才辈出,与其良好的家风息息相关。

李氏从李兴到李质秀,五代都以种地为生,生活虽不富裕,却子孝父慈、诚信勤劳。

李质秀20岁左右时,父亲病故。为守孝,他在墓地旁搭建草屋,昼夜守候,从早到晚坟前悲哭。乡邻们深受感动,想向官府上报他的孝行,他却阻止:“父亲在世时,我都没能好好赡养他,如今怎敢贪图孝子虚名呢?”

他家曾买下邻居的一处破旧房屋,翻修时,发现墙内有暗格,内藏大量铜钱和银子。李质秀立刻告知原房主,房主看后说,这些确实是他们祖辈留藏的,李质秀二话没说就将钱财全部归还。房主感激说:“如不是你主动告知,我们也不会知道祖辈把钱财藏在这儿。”非要拿出一些钱财酬谢,李质秀坚决不受。李质秀无病无灾,健康长寿,96岁时才仙逝。

李质秀次子符祥,字瑞只,据《李氏族谱》家传记载:李公自幼聪慧通达、仁爱宽厚,乐善好施,与人交往融洽,令人愉悦。他分家自立门户时,家中田地不足200亩,他自家生活节俭,对待客人却热情款待,若有人因急难之事求助,他从不面露畏难之色,更不会拒绝,总是慷慨相助。他待人真诚,宁愿自己受委屈,也要替他人排忧解难。到了晚年,家境逐渐富裕,他行善之举也越发频繁。凡是没有生计的族人,他每人分十亩田地,帮助他们安居乐业。对于贫寒的百姓,他倾力赈济。遇到修缮文庙等公益之事,都是大方捐资。他还专门聘请塾师教导子孙读书明礼,并时常叮嘱他们:“要孝顺友爱,勤奋治学,不要沉迷佛事虚礼,也不要追求浮夸不实的文风。”

李符祥以子被貤封为文林郎、河南彰德府临漳县知县,其妻赵氏也被貤封孺人。他去世后,安邱县知名进士、曾任磁州知州的马长淑为他撰写了《墓志铭》。诸城县进士出身、官至福建道监察御史的范廷楷,为墓志题写碑文。

随着李宜芳、李宜蕃、李林等相继考中进士,李氏也成为邑之名门望族,世人称之马耳山李氏。后来,他们的后代迁居诸城南关的金家巷,人才绵延,世人又称南城李氏。

第七代科举有成果

跻身五大家族行列

明清两代,诸城豪门林立,人才辈出。在众多豪门之中最负盛名的当属臧、王、刘、李、丁五大家族。他们无论政治影响、经济势力、社会声望,还是宗族规模、文化底蕴,在本邑都具有突出的地位和影响力。在封建社会,科举是成为官宦之家的唯一通道,至明清,国家用人首重科举,明洪武首科即有“非科举者毋得与官”的规定。清代亦是如此,《清会典》卷七载:“分出身之途以正仕籍,凡官之出身有八:一曰进士,二曰举人,三曰贡生,四曰荫生,五曰监生,六曰生员,七曰官学生,八曰吏。”只有考中举人,才算进入官场,要想有更大发展空间,还需考中进士。因此,进士成为衡量一省、一地、一族强大与繁盛的重要标志。

自顺治三年(1646)恢复科举至光绪三十一年(1905)科举废除,据《山东通志》统计,全省107个县与散州中,诸城和历城进士数量并列第一。这期间的进士名字都被镌刻在北京孔庙里的石碑上,后来被收录进上海古籍出版社出版的《明清进士题名碑录》,其中诸城的五大家族就有66余名。

南城李氏自七世李宜芳开始,贤达迭出,考取进士9名、举人5名、贡生2名,另有26人享有功名,数十人为官。并且他们多数爱好诗文、金石经,有众多诗文与文集传世,尤以金石家李璋煜、李仁煜最为知名。无论从社会地位、功名还是文化而言,南城李氏跻身诸城五大家族当之无愧。

◎相关链接

南城李氏进士

南城李氏,清布政使李璋煜家族。自明代由平度迁来,至清末共十六世。李氏文人甚多,以李璋煜、李仁煜最为出名。进士9名:

李宜芳,雍正八年(1730)庚戌科三甲第81名,临漳知县。

李林,乾隆二十二年(1757)丁丑科二甲第24名,开封府盐捕同知兼署汝宁知府。

李宜蕃,乾隆二十二年丁丑科二甲第46名,茌平教谕。

李渠,乾隆二十六年(1761)辛巳科三甲第57名,扶风知县。

李梴,乾隆五十八年(1793)癸丑科三甲第39名,衡水知县。

李璋煜,嘉庆二十五年(1820)庚辰科二甲第27名,广东布政使。

李肇锡,同治七年(1868)戊辰科二甲第24名,贵州布政使。

李沄,光绪三年(1877)丁丑科三甲第16名。

李梦斗,光绪十五年(1889)己丑科三甲第5名,福建清流知县。

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20251017/01/01-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20251017/02/02-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20251017/03/03-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20251017/04/04-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20251017/05/05-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20251017/06/06-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20251017/07/07-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20251017/08/08-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20251017/09/09-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20251017/10/10-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20251017/11/11-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20251017/12 13/Page12 13-1500.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20251017/14/Page14-1500.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20251017/15/Page15-1500.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20251017/16/Page16-1500.jpg)