08版:光影记录

08版:光影记录

- * 正月里的仪式感

10版:嫦娥传说与潍北风俗

10版:嫦娥传说与潍北风俗

- * 飞仙之地成庙会

11版:嫦娥传说与潍北风俗

11版:嫦娥传说与潍北风俗

- * 月坠金簪卜姻缘

12版:嫦娥传说与潍北风俗

12版:嫦娥传说与潍北风俗

- * 绸挂杏枝庆嫁娶

13版:嫦娥传说与潍北风俗

13版:嫦娥传说与潍北风俗

- * 红点饽饽新妇蒸

14版:嫦娥传说与潍北风俗

14版:嫦娥传说与潍北风俗

- * 嫦娥成就男旦梦

15版:嫦娥传说与潍北风俗

15版:嫦娥传说与潍北风俗

- * 嫦娥仙子入年画

16版:嫦娥传说与潍北风俗

16版:嫦娥传说与潍北风俗

- * 美好愿望寄明月

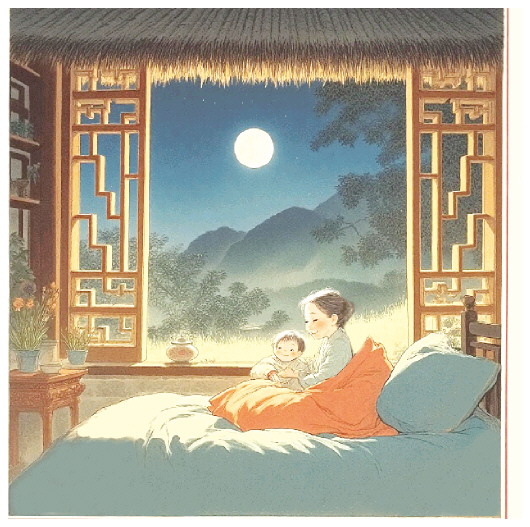

旧时的潍北,哄小儿玩月是天伦之乐里的一种雅境,祖母哄孙子睡觉时,口中常念叨“嬷嬷儿”,即为月亮,通过供奉“嬷嬷儿”,可以令小儿安然入睡,不再夜惊啼哭。而《春韭园随笔》则载有月亮在水中的倒影可以治病的民间验方。

温柔嬷嬷儿伴小儿入睡 井中月亮抚平病痛

哄小儿玩月,是天伦之乐里的一种雅境,古老的潍县世代流传着“月光圆圆,小儿玩玩”的童谣。清乾隆年间潍县知县郑板桥,给家乡幼子寄去几首小诗,并另附一纸至堂弟郑墨:“令吾儿坐于月下门槛上,且唱且念,唱于二太太、两母亲、叔叔婶婶听,好骗果子吃也。”

十里不同风,五里不同俗。走进潍北的农家小院,却又是另一番景象:小儿在门槛上老奶奶的臂弯里,望着天上的月牙儿。老奶奶指向天:“嬷嬷儿出来了,嬷嬷儿。”教孩子呀呀学语。老奶奶口中的“嬷嬷儿”,就是月中嫦娥,在潍北,嬷嬷儿亦指温柔善良的女性长辈。这是一幅“农家乐”美妙图画。

可在旧时贫困年月里,潍北地区的草檐茅屋中,哄小儿玩月却是令人焦急难熬的。柔和的“嬷嬷儿”早已爬上了窗棂,可小儿就是不闭眼入睡,大声哭闹着。满头汗水的老奶奶没了办法,只得一边轻拍在小儿背,一边引着他数窗棂,房屋窄小,窗棂就那么几根,数过去又数回来。直至“嬷嬷儿”悄悄地离开了窗户,小儿才好不容易睡去,可没多久,却又一声哭喊醒来。第二天晚上,还是这样,窗棂还得数下去,老奶奶满是皱纹的脸上,眼睛熬得通红。

忽然有一天,“嬷嬷儿”刚到窗棂边,孩子就恬静地进入了梦乡,只是半夜哭喊过一次,又抽咽着入睡。大概这孩子是长到了四五岁上。夜晚再见到“嬷嬷儿”时,他连比划带说告诉奶奶,刚闭上眼睛,就有一群小狗小猫来抓他。这时,有一位“嬷嬷儿”过来,赶走了它们,还把头上绸巾摘下来盖在了孩子身上。奶奶问这“嬷嬷儿”是从哪来的,孩子指了指窗棂上的“嬷嬷儿”。奶奶恍然大悟:“月里嫦娥啊!”在轻轻的拍睡中,小儿进入了梦乡。老奶奶来到院子里月光下,插上香,摆上供品,向着月宫——那里是嫦娥住的地方,双手合十祷念,跪下去轻轻磕了三个头。供品中还供了绸缎,是嫦娥仙子的衣饰。

孩子从此天天晚上憨憨地进入梦乡,奶奶却熬得眼睛红红的,眼上睑还鼓起一个红肿的疙瘩,老妯娌们说,连轴转地熬夜,再加烛火照射,落下了病根,这叫“耀疙瘩”。长了“耀疙瘩”,迎风流泪,怕见太阳,痛疼难忍。儿女们忙在庄稼地里,老奶奶依然坚持着操持晚饭,农时大忙,水缸见底了,老奶奶颠着小脚,提上瓦罐到村井上去汲水。低头看见井水中的月影时,忽然觉得一股清凉气息袭上来,眼睛舒服了许多。怕不是月里嫦娥又在显灵?于是老奶奶天天到井上汲水看水中的月影。有时井水里的月亮稳住不动,老奶奶捡起身边的土块投下去,随着涟漪荡漾,月影紊乱,清凉之气阵阵上升,如春风徐来,眼睛饱受其福。没用几天,老奶奶眼上的“耀疙瘩”消失了。

大年初一傍晚,老妯娌没有因为节日的忙碌劳累而早早入睡,等待着“初一初二月牙儿升”的时刻,三五成群来到水井边上,对着井中月影,磕头插香,焚化纸钱。在袅袅香烟中,“月里嫦娥”衣袂飘飘地来到了老妯娌们的心中。

民间验方多有奇效

借助月光治愈身心

《春韭园随笔》为清代地方著名文人郭麐所著,书中记载有潍地民间验方数则。其中,治小儿夜惊为:小儿入睡后,借月光在枕前置水碗两个,分别盛水米少量,覆以小儿母亲头帕。医治者(多为老年妇女)轻声念祷:“狗惊猫惊,小孩儿不惊;狗怕猫怕,小孩儿不怕。饥困了来吃米儿,害渴了来喝水儿。好了好了。”连念七遍,治疗结束。情景与传说中老奶奶的月下祷拜极其相似。

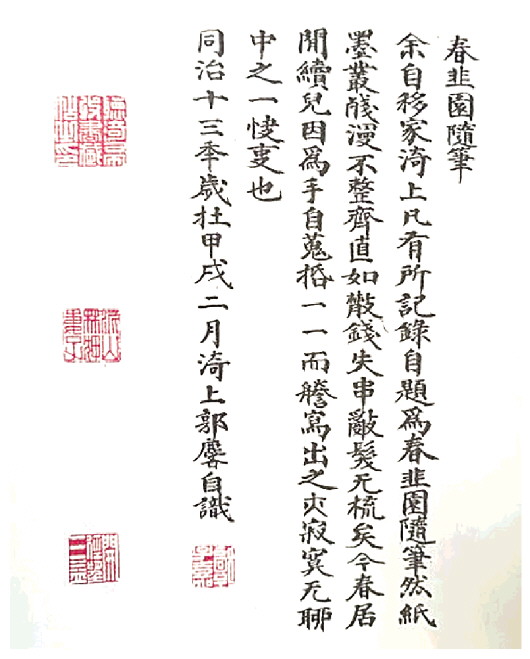

另记有“照眼方”:病人在薄暮时分来到井上,对着水中月影投下土块,边投边在口中念叨:“照什么来?照耀疙瘩来,好了好了。”连投五块,坚持数天,眼病治愈。此俗现在潍北仍有流传。郭麐又记载,此二方虽匪夷所思,但多有疗愈者。后来他探讨到,《黄帝内经》就记有类似的“祝由”医术,或为心理疗法。值得注意的是,那一缕月光和母亲的头帕,承载着人们的嫦娥崇拜。据书前作者“自志”,《春韭园笔记》完成于清同治十三年(1874),可见此俗流传,在古老的潍县走过了久远的岁月。

“风俗”是什么,或许就是地域内众人的心理认同。人们都向往美好的事物,关于嫦娥的传说,也代表了潍北一带人们对美好事物的向往。

本期图片为AI生成(署名除外)

温柔嬷嬷儿伴小儿入睡 井中月亮抚平病痛

哄小儿玩月,是天伦之乐里的一种雅境,古老的潍县世代流传着“月光圆圆,小儿玩玩”的童谣。清乾隆年间潍县知县郑板桥,给家乡幼子寄去几首小诗,并另附一纸至堂弟郑墨:“令吾儿坐于月下门槛上,且唱且念,唱于二太太、两母亲、叔叔婶婶听,好骗果子吃也。”

十里不同风,五里不同俗。走进潍北的农家小院,却又是另一番景象:小儿在门槛上老奶奶的臂弯里,望着天上的月牙儿。老奶奶指向天:“嬷嬷儿出来了,嬷嬷儿。”教孩子呀呀学语。老奶奶口中的“嬷嬷儿”,就是月中嫦娥,在潍北,嬷嬷儿亦指温柔善良的女性长辈。这是一幅“农家乐”美妙图画。

可在旧时贫困年月里,潍北地区的草檐茅屋中,哄小儿玩月却是令人焦急难熬的。柔和的“嬷嬷儿”早已爬上了窗棂,可小儿就是不闭眼入睡,大声哭闹着。满头汗水的老奶奶没了办法,只得一边轻拍在小儿背,一边引着他数窗棂,房屋窄小,窗棂就那么几根,数过去又数回来。直至“嬷嬷儿”悄悄地离开了窗户,小儿才好不容易睡去,可没多久,却又一声哭喊醒来。第二天晚上,还是这样,窗棂还得数下去,老奶奶满是皱纹的脸上,眼睛熬得通红。

忽然有一天,“嬷嬷儿”刚到窗棂边,孩子就恬静地进入了梦乡,只是半夜哭喊过一次,又抽咽着入睡。大概这孩子是长到了四五岁上。夜晚再见到“嬷嬷儿”时,他连比划带说告诉奶奶,刚闭上眼睛,就有一群小狗小猫来抓他。这时,有一位“嬷嬷儿”过来,赶走了它们,还把头上绸巾摘下来盖在了孩子身上。奶奶问这“嬷嬷儿”是从哪来的,孩子指了指窗棂上的“嬷嬷儿”。奶奶恍然大悟:“月里嫦娥啊!”在轻轻的拍睡中,小儿进入了梦乡。老奶奶来到院子里月光下,插上香,摆上供品,向着月宫——那里是嫦娥住的地方,双手合十祷念,跪下去轻轻磕了三个头。供品中还供了绸缎,是嫦娥仙子的衣饰。

孩子从此天天晚上憨憨地进入梦乡,奶奶却熬得眼睛红红的,眼上睑还鼓起一个红肿的疙瘩,老妯娌们说,连轴转地熬夜,再加烛火照射,落下了病根,这叫“耀疙瘩”。长了“耀疙瘩”,迎风流泪,怕见太阳,痛疼难忍。儿女们忙在庄稼地里,老奶奶依然坚持着操持晚饭,农时大忙,水缸见底了,老奶奶颠着小脚,提上瓦罐到村井上去汲水。低头看见井水中的月影时,忽然觉得一股清凉气息袭上来,眼睛舒服了许多。怕不是月里嫦娥又在显灵?于是老奶奶天天到井上汲水看水中的月影。有时井水里的月亮稳住不动,老奶奶捡起身边的土块投下去,随着涟漪荡漾,月影紊乱,清凉之气阵阵上升,如春风徐来,眼睛饱受其福。没用几天,老奶奶眼上的“耀疙瘩”消失了。

大年初一傍晚,老妯娌没有因为节日的忙碌劳累而早早入睡,等待着“初一初二月牙儿升”的时刻,三五成群来到水井边上,对着井中月影,磕头插香,焚化纸钱。在袅袅香烟中,“月里嫦娥”衣袂飘飘地来到了老妯娌们的心中。

民间验方多有奇效

借助月光治愈身心

《春韭园随笔》为清代地方著名文人郭麐所著,书中记载有潍地民间验方数则。其中,治小儿夜惊为:小儿入睡后,借月光在枕前置水碗两个,分别盛水米少量,覆以小儿母亲头帕。医治者(多为老年妇女)轻声念祷:“狗惊猫惊,小孩儿不惊;狗怕猫怕,小孩儿不怕。饥困了来吃米儿,害渴了来喝水儿。好了好了。”连念七遍,治疗结束。情景与传说中老奶奶的月下祷拜极其相似。

另记有“照眼方”:病人在薄暮时分来到井上,对着水中月影投下土块,边投边在口中念叨:“照什么来?照耀疙瘩来,好了好了。”连投五块,坚持数天,眼病治愈。此俗现在潍北仍有流传。郭麐又记载,此二方虽匪夷所思,但多有疗愈者。后来他探讨到,《黄帝内经》就记有类似的“祝由”医术,或为心理疗法。值得注意的是,那一缕月光和母亲的头帕,承载着人们的嫦娥崇拜。据书前作者“自志”,《春韭园笔记》完成于清同治十三年(1874),可见此俗流传,在古老的潍县走过了久远的岁月。

“风俗”是什么,或许就是地域内众人的心理认同。人们都向往美好的事物,关于嫦娥的传说,也代表了潍北一带人们对美好事物的向往。

本期图片为AI生成(署名除外)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250207/01/01-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250207/02/02-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250207/03/03-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250207/04/04-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250207/05/05-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250207/06/06-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250207/07/07-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250207/08/08-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250207/09/09-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250207/10/10-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250207/11/11-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250207/12/12-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250207/13/13-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250207/14/14-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250207/15/15-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250207/16/16-s.jpg)