08版:光影记录

08版:光影记录

- * 正月里的仪式感

10版:嫦娥传说与潍北风俗

10版:嫦娥传说与潍北风俗

- * 飞仙之地成庙会

11版:嫦娥传说与潍北风俗

11版:嫦娥传说与潍北风俗

- * 月坠金簪卜姻缘

12版:嫦娥传说与潍北风俗

12版:嫦娥传说与潍北风俗

- * 绸挂杏枝庆嫁娶

13版:嫦娥传说与潍北风俗

13版:嫦娥传说与潍北风俗

- * 红点饽饽新妇蒸

14版:嫦娥传说与潍北风俗

14版:嫦娥传说与潍北风俗

- * 嫦娥成就男旦梦

15版:嫦娥传说与潍北风俗

15版:嫦娥传说与潍北风俗

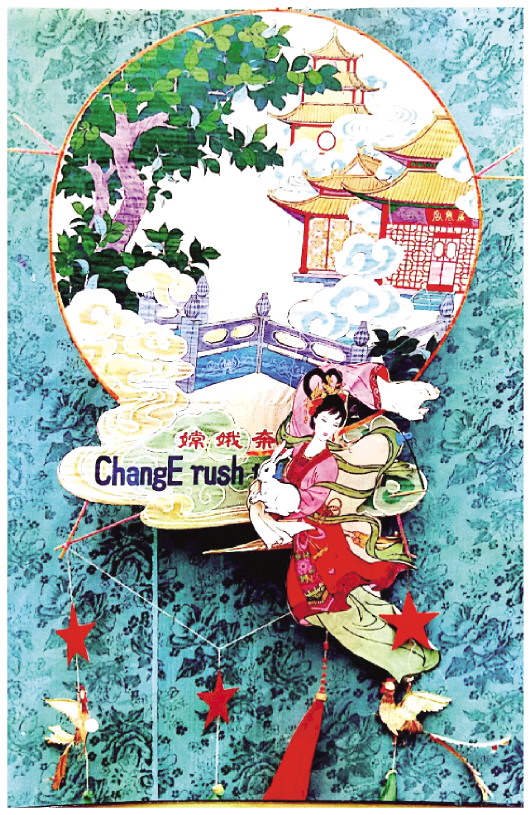

- * 嫦娥仙子入年画

16版:嫦娥传说与潍北风俗

16版:嫦娥传说与潍北风俗

- * 美好愿望寄明月

杨家埠年画有“四不画”,不画嫦娥是其中之一。原因是八仙数年画的传说故事中,嫦娥说了一句“加上画我嫦娥的画,就算到头了”,这话传到人间,画师们担心画若真的“到头了”,赖以维持生计的营生也断了,因此绝不画嫦娥。而这一习俗,随着“嫦娥奔月”风筝飞上天而打破。

众仙数杨家埠年画一整年

画师忌讳“到头”不画嫦娥

以前杨家埠年画有“四不画”,首先不画的是嫦娥,翻遍杨家埠也找不出嫦娥的画。嫦娥是月里婵娟,又是从寒亭升到月宫里去的,站在杨家埠街上,就能望见云台山上的嫦娥升月台,为什么不画?

话说有一年三月三,铁拐李率领“八洞神仙”去赴西王母的蟠桃宴会,嫦娥也陪他们去赴瑶池宴。驾祥云路过浞河边上的云台山,恰巧这天是云台山庙会,人们熙来攘往挤满了乡间大路。神仙们想看看人间光景,便在空中按住了云头。

这时,人间有婆媳俩正在拉呱。媳妇问:“今天庙会上能有多少人?”婆婆打了个比方:“那可真好比是杨家埠的画子,神仙也数不过来。”嫦娥听了,为家乡年画的兴旺高兴:“听到了吗?连咱们神仙都数不过来。”八位神仙心中不自在起来,修道成仙几千年,连这点儿小事也弄不明白?马上接茬:“数清了你要请我们喝月宫里的桂花酒。”嫦娥说:“一言为定。”

八仙之一的何仙姑献上了主意:“听说杨家埠的人见什么画什么,咱们把天上飞上的、地下跑的、水里游的、戏里演的、庙里塑的、集上摆的全数一遍,看杨家埠还能瞒下什么。”众仙鼓掌大笑,连声称赞好主意,看来嫦娥仙子是输定了。回到洞府,八仙便忙起来,一一对照杨家埠的画儿,直忙到来年三月三,才算把三百六十行数完,总算可以轻松一下了。张果老酒瘾发作,提议先化装成凡人到乡村野店饮酒凑趣,然后再去广寒宫赴宴,众神仙齐声应和。说话间来到一座乡间小酒店,平时倒骑毛驴的张果老幻化为毛驴小贩,抢先挑帘走进去。没想到,杨家埠的两位画师正在店里喝小酒,只听坐在下面的画师说:“师哥,你那《酒醉八仙图》画得好啊,写在画上的词儿也好:‘拐李先生道法高,钟离盘石把扇摇。洞宾背剑清风客,果老骑驴羡凤毛。国舅手执阴阳板,采和瑶池奏玉箫。仙姑敬来长寿酒,湘子花篮献蟠桃。’八位神仙一个不少,全都上了你的画。”八位神仙一听,脸都绿了,怎么偏偏忘了自己?杨家埠的画儿还真是神仙也数不过来。桂花酒喝不成了。

八神仙输了,有点儿不服气。到了蟠桃大会上,把这事告诉了西王母,到底这西王母修炼根基深,莞尔一笑:“你们让嫦娥去数啊,她不也是神仙吗?”

八位神仙恍然大悟,赶到月宫把难题还给了嫦娥。嫦娥在云台山下有人缘,她找来土地神,让他每天到画店里数画版,数个一清二楚,画子不就是画版印出来的?土地神领命去忙了,直到来年天上的月亮圆了,才来向嫦娥汇报。聪明的嫦娥接受了八仙的教训,问土地神:“数上画我的画儿了吗?”土地神还真把这事忘了。嫦娥感叹地说:“这杨家埠的画子被你数了个差不多,如果再算上画我嫦娥的画,就算到头了。”后来,这话不知怎么传到了人间。画子到了“头”,杨家埠还怎么过日子?因忌讳“到头”,世世代代的杨家埠画师们没有画嫦娥的。

嫦娥奔月上风筝 首开先河入画来

杨家埠年画“四不画”的另外三“不画”是:不画程派戏、不画卧病在床的人、不画剃头匠“待诏”。不画程派戏是因为程派戏多为悲情戏;不画卧病在床的人是因为贴了这样的画会有种不吉祥的氛围,而不画剃头匠“待诏”,是传说这一职业在明清鼎革时曾帮助清王朝强迫汉人改变发式,当时有“留发不留头”的说法,往往会引起人们心里不适。

在传统的审美观念中,月亮与嫦娥相互依存,不画嫦娥,月亮还怎么画?“月无贫富家家有”,月亮的这一寓意很好,当然是要画的。年画里有一种样张叫“月光”的“对画儿”,画成大而圆的月亮,贴在窗户两旁,象征着满屋光辉。可在“月光”这样的画里,也找不到嫦娥的影子,画师们在“月光”中画“百年好合(荷)”,画“金玉(鱼)满堂”,画“牛郎织女”,寓意月亮带来满屋吉祥。

但事情往往是不断变化的。20世纪80年代初期,潍坊风筝盛会风生水起。美术工作者刘之堂突发奇想,要扎制一只“嫦娥奔月”风筝。他不是土生土长的杨家埠人,不知道这个忌讳。刘之堂先后拜访了多位风筝艺人,挖掘失传的传统工艺,日夜苦思冥想,在风筝上加了一个“奇妙机关”。比赛场上,在机关的驱使下,原在地上的“玉兔”竟沿着风筝线疾驰而上,进入了天空中月宫嫦娥的怀抱。场上欢声雷动。从此一发而不可收,嫦娥题材的内容雨后春笋般涌进了风筝、年画中。

在历史的某个节点上,一件小事,也许能引起风俗的演进。

众仙数杨家埠年画一整年

画师忌讳“到头”不画嫦娥

以前杨家埠年画有“四不画”,首先不画的是嫦娥,翻遍杨家埠也找不出嫦娥的画。嫦娥是月里婵娟,又是从寒亭升到月宫里去的,站在杨家埠街上,就能望见云台山上的嫦娥升月台,为什么不画?

话说有一年三月三,铁拐李率领“八洞神仙”去赴西王母的蟠桃宴会,嫦娥也陪他们去赴瑶池宴。驾祥云路过浞河边上的云台山,恰巧这天是云台山庙会,人们熙来攘往挤满了乡间大路。神仙们想看看人间光景,便在空中按住了云头。

这时,人间有婆媳俩正在拉呱。媳妇问:“今天庙会上能有多少人?”婆婆打了个比方:“那可真好比是杨家埠的画子,神仙也数不过来。”嫦娥听了,为家乡年画的兴旺高兴:“听到了吗?连咱们神仙都数不过来。”八位神仙心中不自在起来,修道成仙几千年,连这点儿小事也弄不明白?马上接茬:“数清了你要请我们喝月宫里的桂花酒。”嫦娥说:“一言为定。”

八仙之一的何仙姑献上了主意:“听说杨家埠的人见什么画什么,咱们把天上飞上的、地下跑的、水里游的、戏里演的、庙里塑的、集上摆的全数一遍,看杨家埠还能瞒下什么。”众仙鼓掌大笑,连声称赞好主意,看来嫦娥仙子是输定了。回到洞府,八仙便忙起来,一一对照杨家埠的画儿,直忙到来年三月三,才算把三百六十行数完,总算可以轻松一下了。张果老酒瘾发作,提议先化装成凡人到乡村野店饮酒凑趣,然后再去广寒宫赴宴,众神仙齐声应和。说话间来到一座乡间小酒店,平时倒骑毛驴的张果老幻化为毛驴小贩,抢先挑帘走进去。没想到,杨家埠的两位画师正在店里喝小酒,只听坐在下面的画师说:“师哥,你那《酒醉八仙图》画得好啊,写在画上的词儿也好:‘拐李先生道法高,钟离盘石把扇摇。洞宾背剑清风客,果老骑驴羡凤毛。国舅手执阴阳板,采和瑶池奏玉箫。仙姑敬来长寿酒,湘子花篮献蟠桃。’八位神仙一个不少,全都上了你的画。”八位神仙一听,脸都绿了,怎么偏偏忘了自己?杨家埠的画儿还真是神仙也数不过来。桂花酒喝不成了。

八神仙输了,有点儿不服气。到了蟠桃大会上,把这事告诉了西王母,到底这西王母修炼根基深,莞尔一笑:“你们让嫦娥去数啊,她不也是神仙吗?”

八位神仙恍然大悟,赶到月宫把难题还给了嫦娥。嫦娥在云台山下有人缘,她找来土地神,让他每天到画店里数画版,数个一清二楚,画子不就是画版印出来的?土地神领命去忙了,直到来年天上的月亮圆了,才来向嫦娥汇报。聪明的嫦娥接受了八仙的教训,问土地神:“数上画我的画儿了吗?”土地神还真把这事忘了。嫦娥感叹地说:“这杨家埠的画子被你数了个差不多,如果再算上画我嫦娥的画,就算到头了。”后来,这话不知怎么传到了人间。画子到了“头”,杨家埠还怎么过日子?因忌讳“到头”,世世代代的杨家埠画师们没有画嫦娥的。

嫦娥奔月上风筝 首开先河入画来

杨家埠年画“四不画”的另外三“不画”是:不画程派戏、不画卧病在床的人、不画剃头匠“待诏”。不画程派戏是因为程派戏多为悲情戏;不画卧病在床的人是因为贴了这样的画会有种不吉祥的氛围,而不画剃头匠“待诏”,是传说这一职业在明清鼎革时曾帮助清王朝强迫汉人改变发式,当时有“留发不留头”的说法,往往会引起人们心里不适。

在传统的审美观念中,月亮与嫦娥相互依存,不画嫦娥,月亮还怎么画?“月无贫富家家有”,月亮的这一寓意很好,当然是要画的。年画里有一种样张叫“月光”的“对画儿”,画成大而圆的月亮,贴在窗户两旁,象征着满屋光辉。可在“月光”这样的画里,也找不到嫦娥的影子,画师们在“月光”中画“百年好合(荷)”,画“金玉(鱼)满堂”,画“牛郎织女”,寓意月亮带来满屋吉祥。

但事情往往是不断变化的。20世纪80年代初期,潍坊风筝盛会风生水起。美术工作者刘之堂突发奇想,要扎制一只“嫦娥奔月”风筝。他不是土生土长的杨家埠人,不知道这个忌讳。刘之堂先后拜访了多位风筝艺人,挖掘失传的传统工艺,日夜苦思冥想,在风筝上加了一个“奇妙机关”。比赛场上,在机关的驱使下,原在地上的“玉兔”竟沿着风筝线疾驰而上,进入了天空中月宫嫦娥的怀抱。场上欢声雷动。从此一发而不可收,嫦娥题材的内容雨后春笋般涌进了风筝、年画中。

在历史的某个节点上,一件小事,也许能引起风俗的演进。

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250207/01/01-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250207/02/02-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250207/03/03-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250207/04/04-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250207/05/05-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250207/06/06-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250207/07/07-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250207/08/08-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250207/09/09-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250207/10/10-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250207/11/11-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250207/12/12-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250207/13/13-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250207/14/14-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250207/15/15-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250207/16/Page16-1500.jpg)