05版:社会新闻

05版:社会新闻

- * 拾金不昧 为这位的哥点赞

- * 快速理赔 获客户手写感谢信

- * 快速赔付 与客户并肩作战

- * 警宝进警营

- * 以实际行动诠释保险温度

- * 84岁的他终于“见到”父亲

- * 异地高效理赔 温暖客户心

- * 仅用8小时赔付客户10万元

08版:光影记录

08版:光影记录

- * 大雪

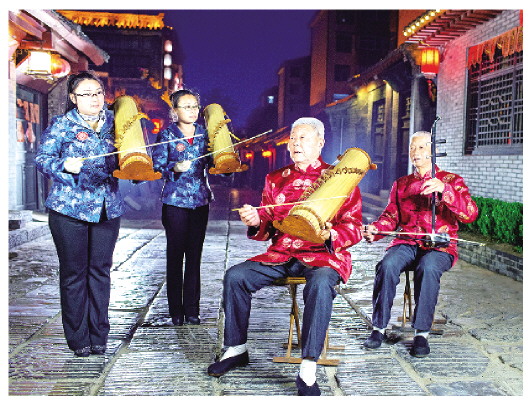

挫琴声音古朴悠远、荡气回肠。此琴曾一度失踪多年,后又在青州出现,被认为是拉弦乐器和弹拨乐器的鼻祖,堪称乐器中的“活化石”。几十年来,奏琴、教琴、制琴,青州挫琴非遗传承人赵兴堂一直在做这三件事,将挫琴当作自己的精神支柱。

古老乐器形制独特

送弦迎弓乐曲抒情

“风萧萧兮易水寒”,战国末年,荆轲刺秦王,好友高渐离送他到易水河边,击筑而歌为其送行,成为千古绝唱。筑与挫琴同宗同族,一脉相承,早在甲骨文中就有记载。相传为了保证悦耳的琴音,挫琴的琴身要用梧桐树上好的肩骨木来做,而肩骨木据说正是凤凰落脚的地方,更增添了挫琴的神秘色彩。

挫琴是一种流传于我国古代形制独特的古老乐器。它由琴面、琴底、琴头、琴尾、琴岳、琴码、琴轴、琴弦及琴弓组成。琴面以薄桐木板制成,呈桥拱形。琴底以桐木制成,托起拱形琴面。两端安装琴头、琴尾以构成共鸣箱。琴头一端底部开有半月形的孔,叫琴槽,供左手握持之用。琴码共13枚,顶端有双孔以穿弦。琴弦多用丝弦,琴弓用高粱秆顶端两节制成,涂以松香,可擦弦也可击弦。演奏时,左手伸进琴头底部半月形的孔内,握持琴身,将琴尾置左肩侧。右手执琴弓擦弦、击弦,同时,左手腕转动,带动琴身“送弦迎弓”。因为琴身呈半圆柱形,很像汲水用的辘轳头的一半,所以,当地农民形象地称其为“半边辘轳头”;因在演奏中,击弦是一种常用弓法,有的农村艺人称其为“打琴”;因为用涂了松香的高粱秆擦弦与用锉锉物相似,有的挫琴艺人称其为“锉琴”,而书写时为图简便又约定俗成地写作“挫琴”。

挫琴音质,低音区粗犷厚实、稍带沙音,中音区优雅柔静、含蓄优美,高音区音质清脆。拨弦演奏时,音色清脆响亮,具有独特的民间风味。过去,挫琴多用于合奏、伴奏或用于独奏,经常结合的乐器有琵琶、三弦、梆子、四胡、扬琴、碰铃、碟子等。挫琴演奏者还可以自弹自唱。挫琴曲是基于挫琴独特的构造及特殊音色创作的。曲目以四大调《鸳鸯扣》《四大景》《满江红》《叠落金钱》等抒情乐曲为主。

重拾祖先遗物 传承挫琴技艺

目前,挫琴仅见于青州,传人很少,是一种濒临绝响的乐器。今年79岁的赵兴堂是山东省非物质文化遗产青州挫琴的代表性传承人。挫琴是他贴心的老友,也是他坚守的事业,寄托着他的情感与希望。在赵氏家族内,挫琴已传承了300多年。7岁时,赵兴堂成为祖父赵彩云的琴童,那时琴法隔代相传,赵兴堂是唯一传承人。赵彩云是清末至新中国成立初期知名的挫琴演奏者,早年由青州去北京卖艺谋生,由于当时艺人地位低下,受尽欺压,于是他摔琴而归,挫琴从此绝迹。新中国成立后,他找到一位青州老木匠共同制作了新中国第一把挫琴。由此,古老的挫琴艺术在隐迹后又重新出现在公众视野中。1957年,赵彩云作为昌潍专区艺人代表参加山东省第一届音乐会演并获金奖。

1960年赵彩云去世,为赵兴堂留下了一把挫琴和一本琴谱。“祖父管挫琴叫‘响’,我不希望‘响’在我手中不响了。”赵兴堂说,祖父离开了,但手艺不能断。凭借小时候学琴的底子,他模仿祖父拉琴的样子,自学挫琴,并于1984年学会了挫琴制法。

为了制琴,赵兴堂试了6个月,才确定琴面要用无疤无麻的梧桐木,琴码要用香椿木,木质瓷实,制出的琴音质好。裁剪、烤制、反复打磨……十几道手工工序,一丝不苟地完成。

琴如老友不离不弃

以练琴作康复训练

奏琴、教琴、制琴,几十年来,赵兴堂一直在做这三件事,他与挫琴同音共律,相互陪伴。赵兴堂这样形容与挫琴的关系:如老友,不离不弃。2006年的一天,赵兴堂突发脑血栓,脱离危险后半边身子近乎失灵,说话含混不清。那时他连筷子都拿不利索,却把练琴当成康复训练,每天坚持练两个多小时。挫琴不仅是赵兴堂的爱好,更是他的精神支柱。

赵兴堂的琴弓用的是高粱秆,要求粗细均匀、长短适中,最好没有骨节。往年都要托人从村里找,有时候找回来十几根,赵兴堂都选不出一根满意的。后来,他直接在家后面找了块空地,自己种高粱,以便选用。

“我虽然有这样那样的要求,但我心里清楚,传承挫琴不能死脑筋,必须创新,要想办法让年轻人喜欢,才能让挫琴流传得更久。”赵兴堂说。为了让挫琴的音域更广,赵兴堂将原本12组弦、五声音阶改为14组共28根弦,对应着常用音域的14个音,同时改良了琴面上的漆,以提高稳定性。他还制作了大、中、小三个尺寸的挫琴,最小的能满足7岁儿童学琴的需要。为了便于推广、携带,赵兴堂还专门给挫琴配上了琴弓。

老琴师学发视频

琴音传向全世界

2009年9月,青州挫琴入选山东省第二批非物质文化遗产名录,得到了社会各界的关注和保护。2012年5月,青州市采取“政府买单,百姓受益”的措施,成立了青州非物质文化遗产艺术团,在青州古城内推出挫琴等40多项非遗的免费展演和传承活动。除了在青州古城开展常态化沿街演出,前几年,赵兴堂每周都会带着挫琴走进潍坊工程职业学院、山东省民族中等专业学校等学校授课,让越来越多的学生、年轻人喜欢上挫琴。

如今的赵兴堂虽不像以前那样带挫琴频繁活跃在青州古城内,但他依然会约上三五好友或与家人组成音乐小队,三弦、唢呐、二胡……各种乐器加上赵兴堂的挫琴,十分热闹。

为了让更多人了解青州挫琴,赵兴堂学会用智能手机,经常在朋友圈更新挫琴动态,还注册了短视频平台账号,发布演奏挫琴的视频。个人简介中,“每一把琴亲自制造,让世界听到我的声音”,是当前赵兴堂传承青州挫琴最好的写照。

文/潍坊日报社全媒体记者 马宇琪

本版图片为资料图片

古老乐器形制独特

送弦迎弓乐曲抒情

“风萧萧兮易水寒”,战国末年,荆轲刺秦王,好友高渐离送他到易水河边,击筑而歌为其送行,成为千古绝唱。筑与挫琴同宗同族,一脉相承,早在甲骨文中就有记载。相传为了保证悦耳的琴音,挫琴的琴身要用梧桐树上好的肩骨木来做,而肩骨木据说正是凤凰落脚的地方,更增添了挫琴的神秘色彩。

挫琴是一种流传于我国古代形制独特的古老乐器。它由琴面、琴底、琴头、琴尾、琴岳、琴码、琴轴、琴弦及琴弓组成。琴面以薄桐木板制成,呈桥拱形。琴底以桐木制成,托起拱形琴面。两端安装琴头、琴尾以构成共鸣箱。琴头一端底部开有半月形的孔,叫琴槽,供左手握持之用。琴码共13枚,顶端有双孔以穿弦。琴弦多用丝弦,琴弓用高粱秆顶端两节制成,涂以松香,可擦弦也可击弦。演奏时,左手伸进琴头底部半月形的孔内,握持琴身,将琴尾置左肩侧。右手执琴弓擦弦、击弦,同时,左手腕转动,带动琴身“送弦迎弓”。因为琴身呈半圆柱形,很像汲水用的辘轳头的一半,所以,当地农民形象地称其为“半边辘轳头”;因在演奏中,击弦是一种常用弓法,有的农村艺人称其为“打琴”;因为用涂了松香的高粱秆擦弦与用锉锉物相似,有的挫琴艺人称其为“锉琴”,而书写时为图简便又约定俗成地写作“挫琴”。

挫琴音质,低音区粗犷厚实、稍带沙音,中音区优雅柔静、含蓄优美,高音区音质清脆。拨弦演奏时,音色清脆响亮,具有独特的民间风味。过去,挫琴多用于合奏、伴奏或用于独奏,经常结合的乐器有琵琶、三弦、梆子、四胡、扬琴、碰铃、碟子等。挫琴演奏者还可以自弹自唱。挫琴曲是基于挫琴独特的构造及特殊音色创作的。曲目以四大调《鸳鸯扣》《四大景》《满江红》《叠落金钱》等抒情乐曲为主。

重拾祖先遗物 传承挫琴技艺

目前,挫琴仅见于青州,传人很少,是一种濒临绝响的乐器。今年79岁的赵兴堂是山东省非物质文化遗产青州挫琴的代表性传承人。挫琴是他贴心的老友,也是他坚守的事业,寄托着他的情感与希望。在赵氏家族内,挫琴已传承了300多年。7岁时,赵兴堂成为祖父赵彩云的琴童,那时琴法隔代相传,赵兴堂是唯一传承人。赵彩云是清末至新中国成立初期知名的挫琴演奏者,早年由青州去北京卖艺谋生,由于当时艺人地位低下,受尽欺压,于是他摔琴而归,挫琴从此绝迹。新中国成立后,他找到一位青州老木匠共同制作了新中国第一把挫琴。由此,古老的挫琴艺术在隐迹后又重新出现在公众视野中。1957年,赵彩云作为昌潍专区艺人代表参加山东省第一届音乐会演并获金奖。

1960年赵彩云去世,为赵兴堂留下了一把挫琴和一本琴谱。“祖父管挫琴叫‘响’,我不希望‘响’在我手中不响了。”赵兴堂说,祖父离开了,但手艺不能断。凭借小时候学琴的底子,他模仿祖父拉琴的样子,自学挫琴,并于1984年学会了挫琴制法。

为了制琴,赵兴堂试了6个月,才确定琴面要用无疤无麻的梧桐木,琴码要用香椿木,木质瓷实,制出的琴音质好。裁剪、烤制、反复打磨……十几道手工工序,一丝不苟地完成。

琴如老友不离不弃

以练琴作康复训练

奏琴、教琴、制琴,几十年来,赵兴堂一直在做这三件事,他与挫琴同音共律,相互陪伴。赵兴堂这样形容与挫琴的关系:如老友,不离不弃。2006年的一天,赵兴堂突发脑血栓,脱离危险后半边身子近乎失灵,说话含混不清。那时他连筷子都拿不利索,却把练琴当成康复训练,每天坚持练两个多小时。挫琴不仅是赵兴堂的爱好,更是他的精神支柱。

赵兴堂的琴弓用的是高粱秆,要求粗细均匀、长短适中,最好没有骨节。往年都要托人从村里找,有时候找回来十几根,赵兴堂都选不出一根满意的。后来,他直接在家后面找了块空地,自己种高粱,以便选用。

“我虽然有这样那样的要求,但我心里清楚,传承挫琴不能死脑筋,必须创新,要想办法让年轻人喜欢,才能让挫琴流传得更久。”赵兴堂说。为了让挫琴的音域更广,赵兴堂将原本12组弦、五声音阶改为14组共28根弦,对应着常用音域的14个音,同时改良了琴面上的漆,以提高稳定性。他还制作了大、中、小三个尺寸的挫琴,最小的能满足7岁儿童学琴的需要。为了便于推广、携带,赵兴堂还专门给挫琴配上了琴弓。

老琴师学发视频

琴音传向全世界

2009年9月,青州挫琴入选山东省第二批非物质文化遗产名录,得到了社会各界的关注和保护。2012年5月,青州市采取“政府买单,百姓受益”的措施,成立了青州非物质文化遗产艺术团,在青州古城内推出挫琴等40多项非遗的免费展演和传承活动。除了在青州古城开展常态化沿街演出,前几年,赵兴堂每周都会带着挫琴走进潍坊工程职业学院、山东省民族中等专业学校等学校授课,让越来越多的学生、年轻人喜欢上挫琴。

如今的赵兴堂虽不像以前那样带挫琴频繁活跃在青州古城内,但他依然会约上三五好友或与家人组成音乐小队,三弦、唢呐、二胡……各种乐器加上赵兴堂的挫琴,十分热闹。

为了让更多人了解青州挫琴,赵兴堂学会用智能手机,经常在朋友圈更新挫琴动态,还注册了短视频平台账号,发布演奏挫琴的视频。个人简介中,“每一把琴亲自制造,让世界听到我的声音”,是当前赵兴堂传承青州挫琴最好的写照。

文/潍坊日报社全媒体记者 马宇琪

本版图片为资料图片

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20241206/01/01-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20241206/02/02-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20241206/03/03-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20241206/04/04-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20241206/05/05-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20241206/06/06-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20241206/07/07-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20241206/08/08-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20241206/09/09-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20241206/10/10-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20241206/11/11-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20241206/12/Page12-1500.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20241206/13/Page13-1500.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20241206/14/Page14-1500.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20241206/15/Page15-1500.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20241206/16/Page16-1500.jpg)