10版:公益广告

10版:公益广告

- * 公益广告

16版:光影记录

16版:光影记录

- * 山楂红了

□孙涛

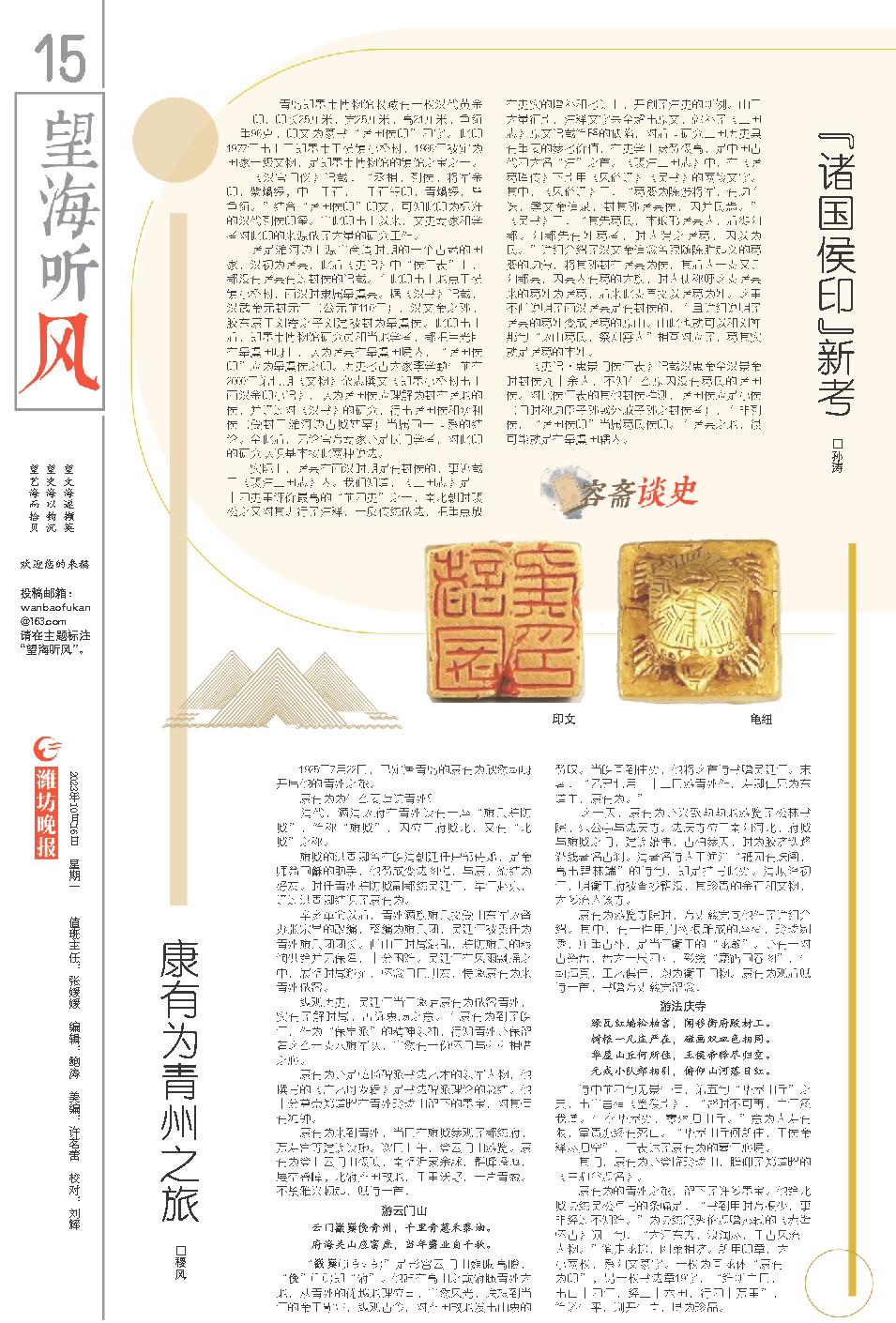

青岛即墨市博物馆收藏有一枚汉代黄金印,印长2.5厘米,宽2.5厘米、高2.1厘米、龟纽重96克、印文为篆书“诸国侯印”四字。此印1977年出土于即墨市田横镇小桥村,1986年被定为国家一级文物,是即墨市博物馆的镇馆之宝之一。

《汉官旧仪》记载:“丞相、列侯、将军金印,紫煱绶;中二千石、二千石银印,青煱绶,皆龟纽。”结合“诸国侯印”印文,可知此印为标准的汉代列侯印玺。自此印出土以来,文史专家和学者对此印的来源做了大量的研究工作。

诸是潍河边上源自商周时期的一个古老的国家,汉初为诸县,此后《史记》中“侯年表”上,都没有诸县有过封侯的记载。而此印出土地点田横镇小桥村,西汉时隶属皋虞县。据《汉书》记载,汉武帝元封元年(公元前110年),汉文帝之孙、胶东康王刘寄之子刘建被封为皋虞侯。此印出土后,即墨市博物馆研究员和当地学者,都把目光盯在皋虞国身上,认为诸县在皋虞国境内,“诸国侯印”应为皋虞侯之印。历史考古大家李学勤生前在2000年第七期《文物》杂志撰文《即墨小桥村出土西汉金印小记》,认为诸国侯应理解为封在诸地的侯,并通过对《汉书》的研究,得出诸国侯和众利侯(受封于潍河边古城姑幕)当属同一世系的结论。至此后,无论官方专家还是民间学者,对此印的研究认识基本按此两种说法。

实际上,诸县在西汉时期是有封侯的,事迹载于《裴注三国志》内。我们知道,《三国志》是二十四史里评价最高的“前四史”之一,南北朝时裴松之又对其进行了注释,一反传统做法,把重点放在史实的增补和考订上,开创了注史的新例。由于大量征引,注释文字甚至超出原文,弥补了《三国志》原文记载简略的缺陷,对后世研究三国历史具有重要的参考价值,在史学上获赞极高,是中国古代四大名“注”之首。《裴注三国志》中,在《诸葛瑾传》下引用《风俗通》《吴书》的两段文字。其中,《风俗通》曰:“葛婴为陈涉将军,有功而诛,孝文帝追录,封其孙诸县侯,因并氏焉。”《吴书》曰:“其先葛氏,本琅邪诸县人,后徙阳都。阳都先有姓葛者,时人谓之诸葛,因以为氏。”详细介绍了汉文帝追念曾跟随陈胜起义的葛婴的功劳,将其孙封在诸县为侯,其后人一支又迁阳都县,因县内有葛的大族,时人便称呼这支诸县来的葛姓为诸葛,后来此支直接以诸葛为姓。这里不但说明了西汉诸县是有封侯的,而且详细说明了诸县的葛姓变成诸葛的原由。由此也就可以和刘禅那句“政由葛氏,祭则寡人”相互对应了,葛其实就是诸葛的本姓。

《史记·惠景间侯年表》记载汉惠帝至汉景帝时封侯九十余人,不知什么原因没有葛氏的诸国侯。对比侯年表的其他封侯推测,诸国侯应是小侯(旧时称功臣子孙或外戚子孙之封侯者),而非列侯,“诸国侯印”当属葛氏侯印。而诸县之地,很可能就是在皋虞国辖内。

青岛即墨市博物馆收藏有一枚汉代黄金印,印长2.5厘米,宽2.5厘米、高2.1厘米、龟纽重96克、印文为篆书“诸国侯印”四字。此印1977年出土于即墨市田横镇小桥村,1986年被定为国家一级文物,是即墨市博物馆的镇馆之宝之一。

《汉官旧仪》记载:“丞相、列侯、将军金印,紫煱绶;中二千石、二千石银印,青煱绶,皆龟纽。”结合“诸国侯印”印文,可知此印为标准的汉代列侯印玺。自此印出土以来,文史专家和学者对此印的来源做了大量的研究工作。

诸是潍河边上源自商周时期的一个古老的国家,汉初为诸县,此后《史记》中“侯年表”上,都没有诸县有过封侯的记载。而此印出土地点田横镇小桥村,西汉时隶属皋虞县。据《汉书》记载,汉武帝元封元年(公元前110年),汉文帝之孙、胶东康王刘寄之子刘建被封为皋虞侯。此印出土后,即墨市博物馆研究员和当地学者,都把目光盯在皋虞国身上,认为诸县在皋虞国境内,“诸国侯印”应为皋虞侯之印。历史考古大家李学勤生前在2000年第七期《文物》杂志撰文《即墨小桥村出土西汉金印小记》,认为诸国侯应理解为封在诸地的侯,并通过对《汉书》的研究,得出诸国侯和众利侯(受封于潍河边古城姑幕)当属同一世系的结论。至此后,无论官方专家还是民间学者,对此印的研究认识基本按此两种说法。

实际上,诸县在西汉时期是有封侯的,事迹载于《裴注三国志》内。我们知道,《三国志》是二十四史里评价最高的“前四史”之一,南北朝时裴松之又对其进行了注释,一反传统做法,把重点放在史实的增补和考订上,开创了注史的新例。由于大量征引,注释文字甚至超出原文,弥补了《三国志》原文记载简略的缺陷,对后世研究三国历史具有重要的参考价值,在史学上获赞极高,是中国古代四大名“注”之首。《裴注三国志》中,在《诸葛瑾传》下引用《风俗通》《吴书》的两段文字。其中,《风俗通》曰:“葛婴为陈涉将军,有功而诛,孝文帝追录,封其孙诸县侯,因并氏焉。”《吴书》曰:“其先葛氏,本琅邪诸县人,后徙阳都。阳都先有姓葛者,时人谓之诸葛,因以为氏。”详细介绍了汉文帝追念曾跟随陈胜起义的葛婴的功劳,将其孙封在诸县为侯,其后人一支又迁阳都县,因县内有葛的大族,时人便称呼这支诸县来的葛姓为诸葛,后来此支直接以诸葛为姓。这里不但说明了西汉诸县是有封侯的,而且详细说明了诸县的葛姓变成诸葛的原由。由此也就可以和刘禅那句“政由葛氏,祭则寡人”相互对应了,葛其实就是诸葛的本姓。

《史记·惠景间侯年表》记载汉惠帝至汉景帝时封侯九十余人,不知什么原因没有葛氏的诸国侯。对比侯年表的其他封侯推测,诸国侯应是小侯(旧时称功臣子孙或外戚子孙之封侯者),而非列侯,“诸国侯印”当属葛氏侯印。而诸县之地,很可能就是在皋虞国辖内。

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20231016/01/01-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20231016/02/02-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20231016/03/03-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20231016/04/04-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20231016/05/05-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20231016/06/06-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20231016/07/07-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20231016/08/08-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20231016/09/09-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20231016/10/10-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20231016/11/11-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20231016/12/12-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20231016/13/13-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20231016/14/14-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20231016/15/15-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20231016/16/Page16-1500.jpg)