09版:看天下

09版:看天下

- * 苏丹之乱 祸从何来?

- * 为梦造福 快乐出彩

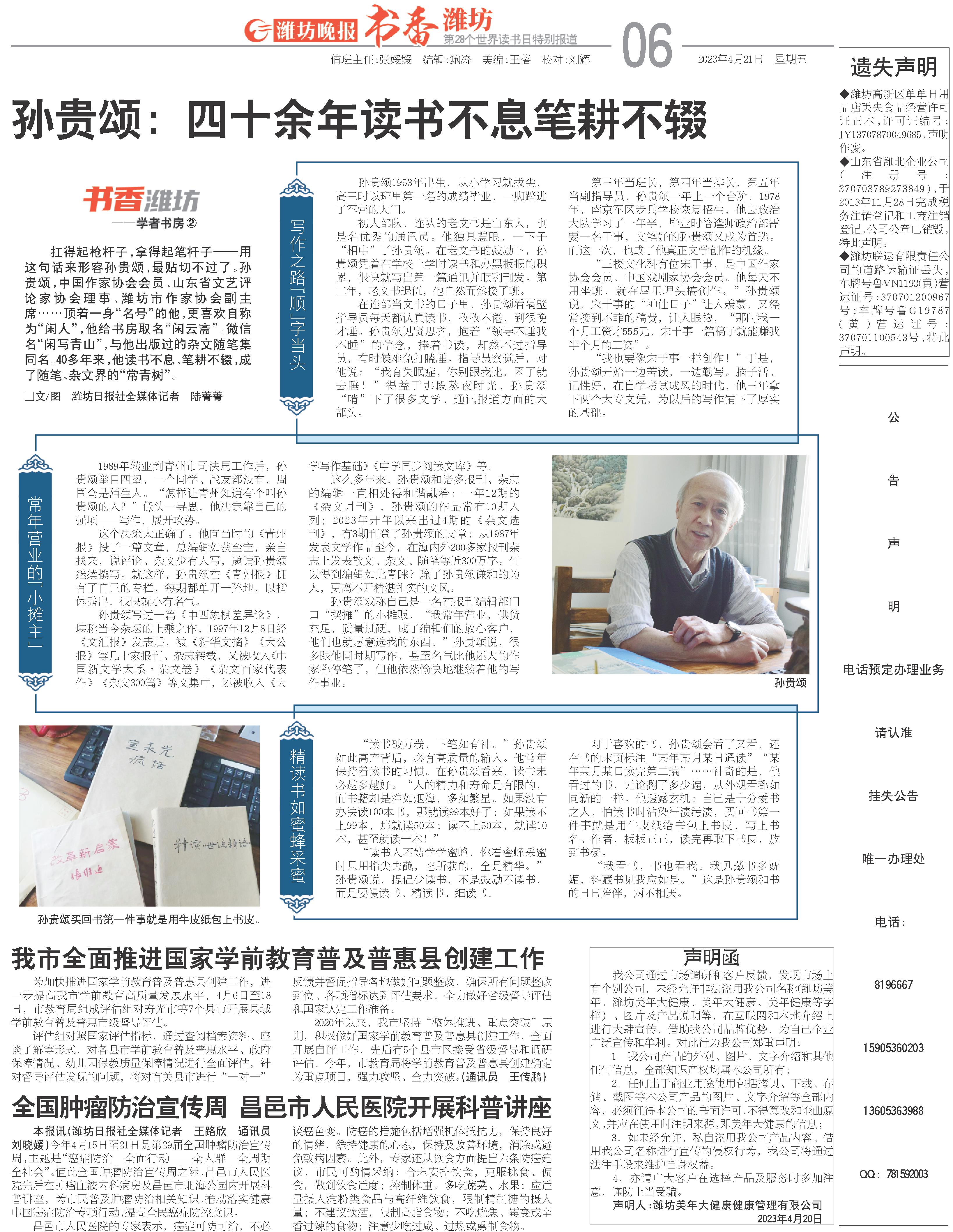

扛得起枪杆子,拿得起笔杆子——用这句话来形容孙贵颂,最贴切不过了。孙贵颂,中国作家协会会员、山东省文艺评论家协会理事、潍坊市作家协会副主席……顶着一身“名号”的他,更喜欢自称为“闲人”,他给书房取名“闲云斋”。微信名“闲写青山”,与他出版过的杂文随笔集同名。40多年来,他读书不息、笔耕不辍,成了随笔、杂文界的“常青树”。

□文/图 潍坊日报社全媒体记者 陆菁菁

写作之路“顺”字当头

孙贵颂1953年出生,从小学习就拔尖,高三时以班里第一名的成绩毕业,一脚踏进了军营的大门。

初入部队,连队的老文书是山东人,也是名优秀的通讯员。他独具慧眼,一下子“相中”了孙贵颂。在老文书的鼓励下,孙贵颂凭着在学校上学时读书和办黑板报的积累,很快就写出第一篇通讯并顺利刊发。第二年,老文书退伍,他自然而然接了班。

在连部当文书的日子里,孙贵颂看隔壁指导员每天都认真读书,孜孜不倦,到很晚才睡。孙贵颂见贤思齐,抱着“领导不睡我不睡”的信念,捧着书读,却熬不过指导员,有时候难免打瞌睡。指导员察觉后,对他说:“我有失眠症,你别跟我比,困了就去睡!”得益于那段熬夜时光,孙贵颂“啃”下了很多文学、通讯报道方面的大部头。

第三年当班长,第四年当排长,第五年当副指导员,孙贵颂一年上一个台阶。1978年,南京军区步兵学校恢复招生,他去政治大队学习了一年半,毕业时恰逢师政治部需要一名干事,文笔好的孙贵颂又成为首选。而这一次,也成了他真正文学创作的机缘。

“三楼文化科有位宋干事,是中国作家协会会员、中国戏剧家协会会员。他每天不用坐班,就在屋里埋头搞创作。”孙贵颂说,宋干事的“神仙日子”让人羡慕,又经常接到不菲的稿费,让人眼馋,“那时我一个月工资才55.5元,宋干事一篇稿子就能赚我半个月的工资”。

“我也要像宋干事一样创作!”于是,孙贵颂开始一边苦读,一边勤写。脑子活、记性好,在自学考试成风的时代,他三年拿下两个大专文凭,为以后的写作铺下了厚实的基础。

常年营业的“小摊主”

1989年转业到青州市司法局工作后,孙贵颂举目四望,一个同学、战友都没有,周围全是陌生人。“怎样让青州知道有个叫孙贵颂的人?”低头一寻思,他决定靠自己的强项——写作,展开攻势。

这个决策太正确了。他向当时的《青州报》投了一篇文章,总编辑如获至宝,亲自找来,说评论、杂文少有人写,邀请孙贵颂继续撰写。就这样,孙贵颂在《青州报》拥有了自己的专栏,每期都单开一阵地,以楷体秀出,很快就小有名气。

孙贵颂写过一篇《中西象棋差异论》,堪称当今杂坛的上乘之作,1997年12月8日经《文汇报》发表后,被《新华文摘》《大公报》等几十家报刊、杂志转载,又被收入《中国新文学大系·杂文卷》《杂文百家代表作》《杂文300篇》等文集中,还被收入《大学写作基础》《中学同步阅读文库》等。

这么多年来,孙贵颂和诸多报刊、杂志的编辑一直相处得和谐融洽:一年12期的《杂文月刊》,孙贵颂的作品常有10期入列;2023年开年以来出过4期的《杂文选刊》,有3期刊登了孙贵颂的文章;从1987年发表文学作品至今,在海内外200多家报刊杂志上发表散文、杂文、随笔等近300万字。何以得到编辑如此青睐?除了孙贵颂谦和的为人,更离不开精湛扎实的文风。

孙贵颂戏称自己是一名在报刊编辑部门口“摆摊”的小摊贩,“我常年营业,供货充足,质量过硬,成了编辑们的放心客户,他们也就愿意选我的东西。”孙贵颂说,很多跟他同时期写作,甚至名气比他还大的作家都停笔了,但他依然愉快地继续着他的写作事业。

精读书如蜜蜂采蜜

“读书破万卷,下笔如有神。”孙贵颂如此高产背后,必有高质量的输入。他常年保持着读书的习惯。在孙贵颂看来,读书未必越多越好。“人的精力和寿命是有限的,而书籍却是浩如烟海,多如繁星。如果没有办法读100本书,那就读99本好了;如果读不上99本,那就读50本;读不上50本,就读10本,甚至就读一本!”

“读书人不妨学学蜜蜂,你看蜜蜂采蜜时只用指尖去蘸,它所获的,全是精华。”孙贵颂说,提倡少读书,不是鼓励不读书,而是要慢读书、精读书、细读书。

对于喜欢的书,孙贵颂会看了又看,还在书的末页标注“某年某月某日通读”“某年某月某日读完第二遍”……神奇的是,他看过的书,无论翻了多少遍,从外观看都如同新的一样。他透露玄机:自己是十分爱书之人,怕读书时沾染汗渍污渍,买回书第一件事就是用牛皮纸给书包上书皮,写上书名、作者,板板正正,读完再取下书皮,放到书橱。

“我看书,书也看我。我见藏书多妩媚,料藏书见我应如是。”这是孙贵颂和书的日日陪伴,两不相厌。

□文/图 潍坊日报社全媒体记者 陆菁菁

写作之路“顺”字当头

孙贵颂1953年出生,从小学习就拔尖,高三时以班里第一名的成绩毕业,一脚踏进了军营的大门。

初入部队,连队的老文书是山东人,也是名优秀的通讯员。他独具慧眼,一下子“相中”了孙贵颂。在老文书的鼓励下,孙贵颂凭着在学校上学时读书和办黑板报的积累,很快就写出第一篇通讯并顺利刊发。第二年,老文书退伍,他自然而然接了班。

在连部当文书的日子里,孙贵颂看隔壁指导员每天都认真读书,孜孜不倦,到很晚才睡。孙贵颂见贤思齐,抱着“领导不睡我不睡”的信念,捧着书读,却熬不过指导员,有时候难免打瞌睡。指导员察觉后,对他说:“我有失眠症,你别跟我比,困了就去睡!”得益于那段熬夜时光,孙贵颂“啃”下了很多文学、通讯报道方面的大部头。

第三年当班长,第四年当排长,第五年当副指导员,孙贵颂一年上一个台阶。1978年,南京军区步兵学校恢复招生,他去政治大队学习了一年半,毕业时恰逢师政治部需要一名干事,文笔好的孙贵颂又成为首选。而这一次,也成了他真正文学创作的机缘。

“三楼文化科有位宋干事,是中国作家协会会员、中国戏剧家协会会员。他每天不用坐班,就在屋里埋头搞创作。”孙贵颂说,宋干事的“神仙日子”让人羡慕,又经常接到不菲的稿费,让人眼馋,“那时我一个月工资才55.5元,宋干事一篇稿子就能赚我半个月的工资”。

“我也要像宋干事一样创作!”于是,孙贵颂开始一边苦读,一边勤写。脑子活、记性好,在自学考试成风的时代,他三年拿下两个大专文凭,为以后的写作铺下了厚实的基础。

常年营业的“小摊主”

1989年转业到青州市司法局工作后,孙贵颂举目四望,一个同学、战友都没有,周围全是陌生人。“怎样让青州知道有个叫孙贵颂的人?”低头一寻思,他决定靠自己的强项——写作,展开攻势。

这个决策太正确了。他向当时的《青州报》投了一篇文章,总编辑如获至宝,亲自找来,说评论、杂文少有人写,邀请孙贵颂继续撰写。就这样,孙贵颂在《青州报》拥有了自己的专栏,每期都单开一阵地,以楷体秀出,很快就小有名气。

孙贵颂写过一篇《中西象棋差异论》,堪称当今杂坛的上乘之作,1997年12月8日经《文汇报》发表后,被《新华文摘》《大公报》等几十家报刊、杂志转载,又被收入《中国新文学大系·杂文卷》《杂文百家代表作》《杂文300篇》等文集中,还被收入《大学写作基础》《中学同步阅读文库》等。

这么多年来,孙贵颂和诸多报刊、杂志的编辑一直相处得和谐融洽:一年12期的《杂文月刊》,孙贵颂的作品常有10期入列;2023年开年以来出过4期的《杂文选刊》,有3期刊登了孙贵颂的文章;从1987年发表文学作品至今,在海内外200多家报刊杂志上发表散文、杂文、随笔等近300万字。何以得到编辑如此青睐?除了孙贵颂谦和的为人,更离不开精湛扎实的文风。

孙贵颂戏称自己是一名在报刊编辑部门口“摆摊”的小摊贩,“我常年营业,供货充足,质量过硬,成了编辑们的放心客户,他们也就愿意选我的东西。”孙贵颂说,很多跟他同时期写作,甚至名气比他还大的作家都停笔了,但他依然愉快地继续着他的写作事业。

精读书如蜜蜂采蜜

“读书破万卷,下笔如有神。”孙贵颂如此高产背后,必有高质量的输入。他常年保持着读书的习惯。在孙贵颂看来,读书未必越多越好。“人的精力和寿命是有限的,而书籍却是浩如烟海,多如繁星。如果没有办法读100本书,那就读99本好了;如果读不上99本,那就读50本;读不上50本,就读10本,甚至就读一本!”

“读书人不妨学学蜜蜂,你看蜜蜂采蜜时只用指尖去蘸,它所获的,全是精华。”孙贵颂说,提倡少读书,不是鼓励不读书,而是要慢读书、精读书、细读书。

对于喜欢的书,孙贵颂会看了又看,还在书的末页标注“某年某月某日通读”“某年某月某日读完第二遍”……神奇的是,他看过的书,无论翻了多少遍,从外观看都如同新的一样。他透露玄机:自己是十分爱书之人,怕读书时沾染汗渍污渍,买回书第一件事就是用牛皮纸给书包上书皮,写上书名、作者,板板正正,读完再取下书皮,放到书橱。

“我看书,书也看我。我见藏书多妩媚,料藏书见我应如是。”这是孙贵颂和书的日日陪伴,两不相厌。

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20230421/01/01-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20230421/02/02-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20230421/03/03-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20230421/04/04-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20230421/05/05-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20230421/06/06-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20230421/07/Page07-1500.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20230421/08/Page08-1500.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20230421/09/Page09-1500.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20230421/10/Page10-1500.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20230421/11/Page11-1500.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20230421/12/Page12-1500.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20230421/13/Page13-1500.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20230421/14/Page14-1500.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20230421/15/Page15-1500.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20230421/16/Page16-1500.jpg)