16版:光影记录

16版:光影记录

- *

欢迎来到

梦想小镇

□文/图 迟玉红

如果有雪花飘落,有腊梅花开,有脊瓦上的霜花,还有一池的冰花,青州偶园里的“冬”石,一定会跟我寒暄。到那时,与我耳鬓厮磨的文字也会与它擦出人间情暖的火花。

爱上“冬”石,便是治愈我冬天里的温暖。

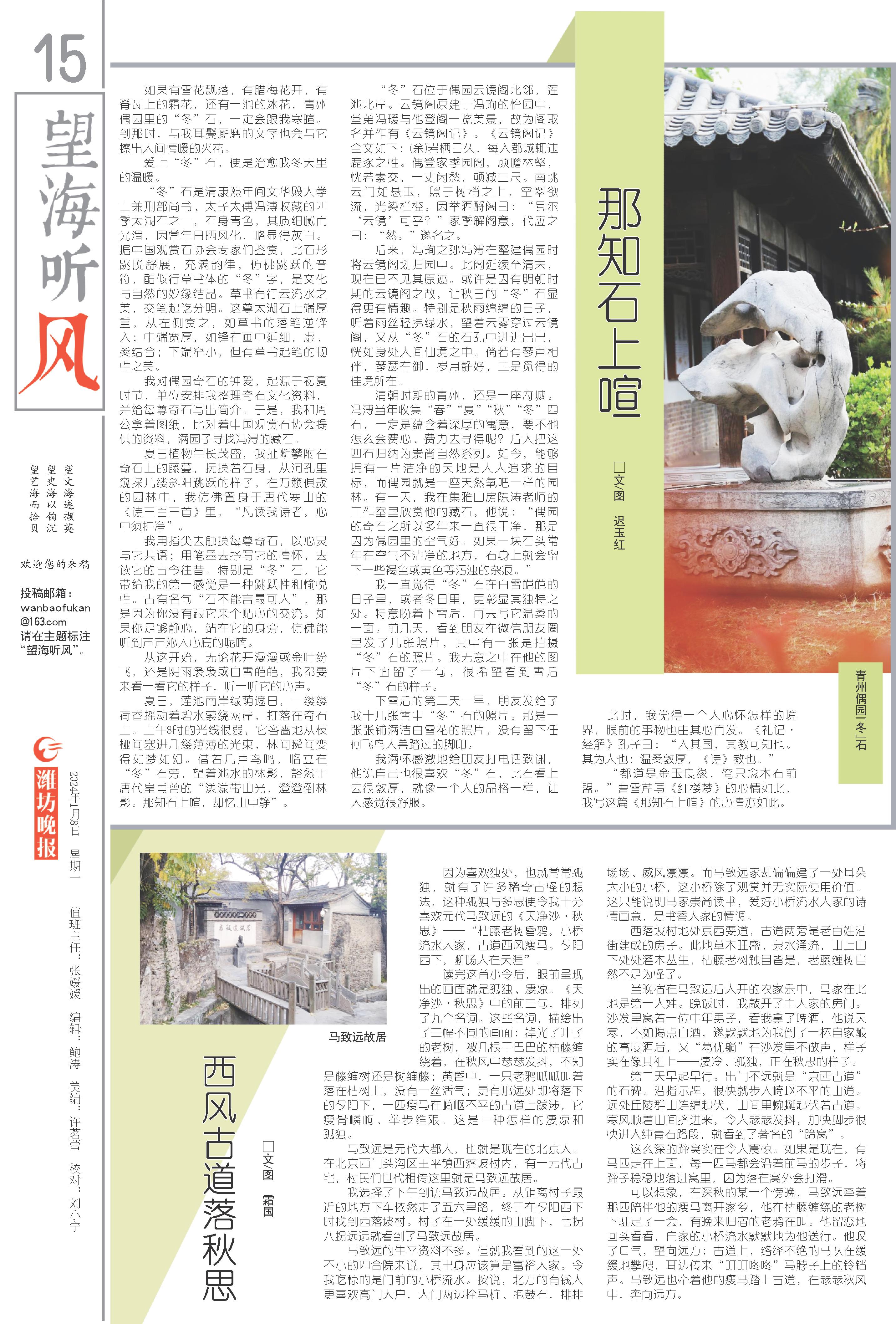

“冬”石是清康熙年间文华殿大学士兼刑部尚书、太子太傅冯溥收藏的四季太湖石之一,石身青色,其质细腻而光滑,因常年日晒风化,略显得灰白。据中国观赏石协会专家们鉴赏,此石形跳脱舒展,充满韵律,仿佛跳跃的音符,酷似行草书体的“冬”字,是文化与自然的妙缘结晶。草书有行云流水之美,交笔起讫分明。这尊太湖石上端厚重,从左侧赏之,如草书的落笔逆锋入;中端宽厚,如锋在画中延细,虚、柔结合;下端窄小,但有草书起笔的韧性之美。

我对偶园奇石的钟爱,起源于初夏时节,单位安排我整理奇石文化资料,并给每尊奇石写出简介。于是,我和周公拿着图纸,比对着中国观赏石协会提供的资料,满园子寻找冯溥的藏石。

夏日植物生长茂盛,我扯断攀附在奇石上的藤蔓,抚摸着石身,从洞孔里窥探几缕斜阳跳跃的样子,在万籁俱寂的园林中,我仿佛置身于唐代寒山的《诗三百三首》里,“凡读我诗者,心中须护净”。

我用指尖去触摸每尊奇石,以心灵与它共语;用笔墨去抒写它的情怀,去读它的古今往昔。特别是“冬”石,它带给我的第一感觉是一种跳跃性和愉悦性。古有名句“石不能言最可人”,那是因为你没有跟它来个贴心的交流。如果你足够静心,站在它的身旁,仿佛能听到声声沁入心底的呢喃。

从这开始,无论花开漫漫或金叶纷飞,还是阴雨袅袅或白雪皑皑,我都要来看一看它的样子,听一听它的心声。

夏日,莲池南岸绿荫遮日,一缕缕荷香摇动着碧水萦绕两岸,打落在奇石上。上午8时的光线很弱,它吝啬地从枝桠间塞进几缕薄薄的光束,林间瞬间变得如梦如幻。借着几声鸟鸣,临立在“冬”石旁,望着池水的林影,豁然于唐代皇甫曾的“漾漾带山光,澄澄倒林影。那知石上喧,却忆山中静”。

“冬”石位于偶园云镜阁北邻,莲池北岸。云镜阁原建于冯珣的怡园中,堂弟冯瑗与他登阁一览美景,故为阁取名并作有《云镜阁记》。《云镜阁记》全文如下:(余)岩栖日久,每入郡城辄违鹿豕之性。偶登家季园阁,顾瞻林壑,恍若素交,一丈闲愁,顿减三尺。南眺云门如悬玉,照于树梢之上,空翠欲流,光染栏槛。因举酒酹阁曰:“号尔‘云镜’可乎?”家季解阁意,代应之曰:“然。”遂名之。

后来,冯珣之孙冯溥在整建偶园时将云镜阁划归园中。此阁延续至清末,现在已不见其原迹。或许是因有明朝时期的云镜阁之故,让秋日的“冬”石显得更有情趣。特别是秋雨绵绵的日子,听着雨丝轻拂绿水,望着云雾穿过云镜阁,又从“冬”石的石孔中进进出出,恍如身处人间仙境之中。倘若有琴声相伴,琴瑟在御,岁月静好,正是觅得的佳境所在。

清朝时期的青州,还是一座府城。冯溥当年收集“春”“夏”“秋”“冬”四石,一定是蕴含着深厚的寓意,要不他怎么会费心、费力去寻得呢?后人把这四石归纳为崇尚自然系列。如今,能够拥有一片洁净的天地是人人追求的目标,而偶园就是一座天然氧吧一样的园林。有一天,我在集雅山房陈涛老师的工作室里欣赏他的藏石,他说:“偶园的奇石之所以多年来一直很干净,那是因为偶园里的空气好。如果一块石头常年在空气不洁净的地方,石身上就会留下一些褐色或黄色等污浊的杂痕。”

我一直觉得“冬”石在白雪皑皑的日子里,或者冬日里,更彰显其独特之处。特意盼着下雪后,再去写它温柔的一面。前几天,看到朋友在微信朋友圈里发了几张照片,其中有一张是拍摄“冬”石的照片。我无意之中在他的图片下面留了一句,很希望看到雪后“冬”石的样子。

下雪后的第二天一早,朋友发给了我十几张雪中“冬”石的照片。那是一张张铺满洁白雪花的照片,没有留下任何飞鸟人兽踏过的脚印。

我满怀感激地给朋友打电话致谢,他说自己也很喜欢“冬”石,此石看上去很敦厚,就像一个人的品格一样,让人感觉很舒服。

此时,我觉得一个人心怀怎样的境界,眼前的事物也由其心而发。《礼记·经解》孔子曰:“入其国,其教可知也。其为人也:温柔敦厚,《诗》教也。”

“都道是金玉良缘,俺只念木石前盟。”曹雪芹写《红楼梦》的心情如此,我写这篇《那知石上喧》的心情亦如此。

如果有雪花飘落,有腊梅花开,有脊瓦上的霜花,还有一池的冰花,青州偶园里的“冬”石,一定会跟我寒暄。到那时,与我耳鬓厮磨的文字也会与它擦出人间情暖的火花。

爱上“冬”石,便是治愈我冬天里的温暖。

“冬”石是清康熙年间文华殿大学士兼刑部尚书、太子太傅冯溥收藏的四季太湖石之一,石身青色,其质细腻而光滑,因常年日晒风化,略显得灰白。据中国观赏石协会专家们鉴赏,此石形跳脱舒展,充满韵律,仿佛跳跃的音符,酷似行草书体的“冬”字,是文化与自然的妙缘结晶。草书有行云流水之美,交笔起讫分明。这尊太湖石上端厚重,从左侧赏之,如草书的落笔逆锋入;中端宽厚,如锋在画中延细,虚、柔结合;下端窄小,但有草书起笔的韧性之美。

我对偶园奇石的钟爱,起源于初夏时节,单位安排我整理奇石文化资料,并给每尊奇石写出简介。于是,我和周公拿着图纸,比对着中国观赏石协会提供的资料,满园子寻找冯溥的藏石。

夏日植物生长茂盛,我扯断攀附在奇石上的藤蔓,抚摸着石身,从洞孔里窥探几缕斜阳跳跃的样子,在万籁俱寂的园林中,我仿佛置身于唐代寒山的《诗三百三首》里,“凡读我诗者,心中须护净”。

我用指尖去触摸每尊奇石,以心灵与它共语;用笔墨去抒写它的情怀,去读它的古今往昔。特别是“冬”石,它带给我的第一感觉是一种跳跃性和愉悦性。古有名句“石不能言最可人”,那是因为你没有跟它来个贴心的交流。如果你足够静心,站在它的身旁,仿佛能听到声声沁入心底的呢喃。

从这开始,无论花开漫漫或金叶纷飞,还是阴雨袅袅或白雪皑皑,我都要来看一看它的样子,听一听它的心声。

夏日,莲池南岸绿荫遮日,一缕缕荷香摇动着碧水萦绕两岸,打落在奇石上。上午8时的光线很弱,它吝啬地从枝桠间塞进几缕薄薄的光束,林间瞬间变得如梦如幻。借着几声鸟鸣,临立在“冬”石旁,望着池水的林影,豁然于唐代皇甫曾的“漾漾带山光,澄澄倒林影。那知石上喧,却忆山中静”。

“冬”石位于偶园云镜阁北邻,莲池北岸。云镜阁原建于冯珣的怡园中,堂弟冯瑗与他登阁一览美景,故为阁取名并作有《云镜阁记》。《云镜阁记》全文如下:(余)岩栖日久,每入郡城辄违鹿豕之性。偶登家季园阁,顾瞻林壑,恍若素交,一丈闲愁,顿减三尺。南眺云门如悬玉,照于树梢之上,空翠欲流,光染栏槛。因举酒酹阁曰:“号尔‘云镜’可乎?”家季解阁意,代应之曰:“然。”遂名之。

后来,冯珣之孙冯溥在整建偶园时将云镜阁划归园中。此阁延续至清末,现在已不见其原迹。或许是因有明朝时期的云镜阁之故,让秋日的“冬”石显得更有情趣。特别是秋雨绵绵的日子,听着雨丝轻拂绿水,望着云雾穿过云镜阁,又从“冬”石的石孔中进进出出,恍如身处人间仙境之中。倘若有琴声相伴,琴瑟在御,岁月静好,正是觅得的佳境所在。

清朝时期的青州,还是一座府城。冯溥当年收集“春”“夏”“秋”“冬”四石,一定是蕴含着深厚的寓意,要不他怎么会费心、费力去寻得呢?后人把这四石归纳为崇尚自然系列。如今,能够拥有一片洁净的天地是人人追求的目标,而偶园就是一座天然氧吧一样的园林。有一天,我在集雅山房陈涛老师的工作室里欣赏他的藏石,他说:“偶园的奇石之所以多年来一直很干净,那是因为偶园里的空气好。如果一块石头常年在空气不洁净的地方,石身上就会留下一些褐色或黄色等污浊的杂痕。”

我一直觉得“冬”石在白雪皑皑的日子里,或者冬日里,更彰显其独特之处。特意盼着下雪后,再去写它温柔的一面。前几天,看到朋友在微信朋友圈里发了几张照片,其中有一张是拍摄“冬”石的照片。我无意之中在他的图片下面留了一句,很希望看到雪后“冬”石的样子。

下雪后的第二天一早,朋友发给了我十几张雪中“冬”石的照片。那是一张张铺满洁白雪花的照片,没有留下任何飞鸟人兽踏过的脚印。

我满怀感激地给朋友打电话致谢,他说自己也很喜欢“冬”石,此石看上去很敦厚,就像一个人的品格一样,让人感觉很舒服。

此时,我觉得一个人心怀怎样的境界,眼前的事物也由其心而发。《礼记·经解》孔子曰:“入其国,其教可知也。其为人也:温柔敦厚,《诗》教也。”

“都道是金玉良缘,俺只念木石前盟。”曹雪芹写《红楼梦》的心情如此,我写这篇《那知石上喧》的心情亦如此。

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20240108/01/01-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20240108/02/02-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20240108/03/03-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20240108/04/04-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20240108/05/05-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20240108/06/06-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20240108/07/07-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20240108/08/08-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20240108/09/09-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20240108/10/10-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20240108/11/11-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20240108/12/12-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20240108/13/13-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20240108/14/14-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20240108/15/15-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20240108/16/Page16-1500.jpg)