08版:光影记录

08版:光影记录

- * 8月 你好

09版:一个老兵的回忆

09版:一个老兵的回忆

- * 一个老兵的回忆

粘文焕被分配到卫生队,不能拿枪作战让他有些情绪。但在经历了一段时间战场救护的学习后,他认识到救护伤员与打仗同样重要。在胶东保卫战一场激烈的战斗中,面对敌人的攻势,野战医院紧张救护、撤退,为了击退敌人,粘文焕怀着满腔仇恨准确地扔出了手榴弹。

不情愿分进卫生队 指导员耐心讲缘由

一个月的新兵训练结束后,我们重新作了分配。

“快走吧,就等你了,咱俩一起。”于班长说。“我不去卫生队,我要去部队。”我气呼呼地说。“卫生队不是部队?”“我要去能打仗的部队。”“我不也去了?”“你原来就是卫生队警卫班的。”“你小子别不识好歹,你可是于指导员亲自挑的。她说你上过学,有文化,医疗救治得有文化才行。还说看过你的训练,夸你机灵,到战场上抢救伤员准错不了。咱独立团归属新组建的警备旅,野战医院设了三个卫生大队。你我在一大队,我还是警卫班长,于指导员是一大队指导员。再说了,三大纪律八项注意,一切行动听指挥你忘了?快走吧,别等指导员熊你。”

“初和光比俺还有文化呢,他咋不去?”路上我还不服。“于连长把他挑去连部做通信员兼文书了。别说,他两口子还真会挑人。”于班长说。“你说啥?”“妈呀,说漏嘴了,指导员不让说。”“干脆告诉你吧,咱于指导员和于连长是两口子。你可保密。”于班长这个胶东汉子也是快人快语,一边走,一边说。“指导员、连长和我都是一个村的,他俩打小一块长大,抗战时期,指导员在乡学教书,是秘密党员。”

“不情愿来卫生队吧?”于指导员笑咪咪地看着我说。“你咋知道?”我看了于班长一眼问。“咱刚到啊。”班长说。“看看,我没说错吧。以前来的几个男兵也这个样子。”指导员继续说道。“卫生队工作可不简单,你得先从基本的战场救护学起,把伤员早救下一分钟,就有生的希望。要掩护伤员,还要保护好自己。解放莱阳城时,咱卫生队也牺牲了一名同志。重活、累活,女同志不行,还得你们男同志上,好好干啊。”“请领导放心,我一定好好干!”我挺起胸脯说。“我说吧,机灵鬼,没看差你。”于指导员说。

战场救护从头学起 听班长讲作战经历

在卫生队,一切得从头学起。创伤如何止血、伤口如何包扎、骨折怎样固定、伤员怎样搬运等等。带我们实习的军医李书新瘦削的脸,苍白得好像没有一点血色,干柴一样的身躯像会被大风刮倒,说话声音又尖又细。那天我给伤员换药没先洗手,还挨了他一顿批,说要养成卫生习惯,怕感染了伤口。我硬着头皮学,不时想起战友初和光、谭洪福他们。他们上战场了吗,又打了几个胜仗?可我连支枪也没发。见了谭洪福他准又得说:“兄弟,还比不?”

“哎,学的咋样?工作适应了吗?”晚饭后,我和于班长坐在一个土堆上乘凉。“凑合吧,连支枪也没发。”“你别老想着打仗。照顾伤员更是重要。你别不信,你学会了,以后要当了军医,能抢救好多伤员呢,像李军医一样。”“我才不要像他一样呢,娘娘腔。”“你可别小瞧李军医,觉悟可高呢,医术也高,是青岛医科学校毕业的,前几年为抗日参加了八路军,救治了好多伤员,战士们可喜欢他呢。”于班长继续说,“我也是调来卫生队不久,去年解放掖县时我负了伤,那天下着大雨,是谭秀玲带领青妇队员组织的女子担架队救了我,十几里山路,小谭的肩被压破,鞋被粘掉,脚划出了血。她怕雨水感染了伤口,就脱下外衣盖在我的身上。伤好后,指导员把我留在了卫生队。”于班长的眼圈红了。小谭主任那稚嫩的小圆脸立时浮现在我的眼前。“班长,你放心吧,到了战场,我一定像谭秀玲她们一样。”

扔手榴弹又远又准 救护伤员紧急撤退

天边划出一道闪电,接着滚来闷闷的雷声,暴风雨要来了。

“快,快!担架!把包扎好的伤员运走!快,快!下一个手术!小粘把牺牲的同志背出去!”李军医尖着沙哑了的嗓音喊着。从早晨敌人进攻开始,伤员不断下来,他瘦弱的身躯已连续工作了十几个小时。

野战医院临时搭建在山坡下的一座破庙里,远处枪炮声响成一片,我们警备旅在顽强地阻击着数倍于自己的敌人,掩护大部队运动到外线作战。山坡下就地挖了一个长方形的大坑,今天我已经背进去第15个没抢救过来的伤员,他们有的肢体不全,有的满脸血污,我们来不及擦洗干净。

1947年9月,国民党军发动了“九月攻势”,以三路主力,20多万人,在海、空军配合下,由潍县至青岛一线大举进攻胶东解放区,首先攻取平度、莱阳、烟台,妄想将华东野战军东线兵团压缩在胶东半岛的“牛角尖”内加以消灭。这是胶东保卫战打响后的普通一天。激烈的阻击战直到傍晚时,枪炮声才不那么密集。9月18日,胶东解放区中心莱阳县城失守。

“掩埋好烈士,赶快撤!”于指导员喊着。警卫班和我们向摆放着烈士遗体的大坑里填土。“要填平!敌人快上来了。”我们不知道这些烈士的名字,更不可能有墓碑。

就在这时,两个担架队员抬着一个伤员冲进来。“快!把伤员搬到台子上去!小粘打个下手!”李军医说。“初和光!”我惊讶地喊道。他的右小腿以下被炮弹崩碎,上面用绷带扎死,露着白白的骨碴。“小粘,止血、消毒、处理伤口,得截肢。”李军医准备手术。

初和光脸色苍白,我握着他的手:“和光,你咬住毛巾,麻药用完了,会痛,李军医给你治疗,放心呀,没事,一会儿就好。”“不,不,先救连长!于连长!”初和光突然喊道。“你说啥?于连长咋了?”我问。

“我们在水沟里发现的他,一条腿露在外面,水沟上的人都被炮弹炸没了。”担架队员说。“赶快手术!于班长,你带警卫班掩护医护人员先撤!”我心里一颤,回头看于指导员正站在身后,她用手背抹了下眼睛,充满泪花的双眼透着坚毅。“不,我留下!指导员,你带他们先撤!”于班长大声说。

“我们完成了阻击任务,我们连大半人都牺牲了。我跟随连长最后撤下来。刚向下撤,敌人又开始炮击。我听到一声尖锐的啸声,好像炮弹就在头顶上下来。连长猛地把我推到水沟里,炮弹就爆炸了……”初和光告诉我们。“指导员,别管我了,抬着我你们赶不上大部队的。”初和光着急地说。

“指导员,伤口我都处理好了。”李军医说。“可以先送到可靠的老乡家养伤。”于指导员说。“前面就是谭家店村了。”我看到了村口的那棵老槐树。“不能送到谭家店村,这村还乡团最凶。”担架队员正说着,敌哨兵发现了我们。好几个没穿军服但戴着国民党军帽的家伙呀呀叫着扑过来,胡乱地放着枪。“啪!”于班长先撂倒一个。“啪啪啪!”指导员连发的驳壳枪打得他们不敢抬头。“撤!小粘,扔手榴弹!”指导员喊道。我猛地跃起,接连投出两颗手榴弹。“轰!轰!”这手榴弹投得又远又准,可以和谭洪福比试一番,因为我们的心中都充满了对敌人的仇恨。

不情愿分进卫生队 指导员耐心讲缘由

一个月的新兵训练结束后,我们重新作了分配。

“快走吧,就等你了,咱俩一起。”于班长说。“我不去卫生队,我要去部队。”我气呼呼地说。“卫生队不是部队?”“我要去能打仗的部队。”“我不也去了?”“你原来就是卫生队警卫班的。”“你小子别不识好歹,你可是于指导员亲自挑的。她说你上过学,有文化,医疗救治得有文化才行。还说看过你的训练,夸你机灵,到战场上抢救伤员准错不了。咱独立团归属新组建的警备旅,野战医院设了三个卫生大队。你我在一大队,我还是警卫班长,于指导员是一大队指导员。再说了,三大纪律八项注意,一切行动听指挥你忘了?快走吧,别等指导员熊你。”

“初和光比俺还有文化呢,他咋不去?”路上我还不服。“于连长把他挑去连部做通信员兼文书了。别说,他两口子还真会挑人。”于班长说。“你说啥?”“妈呀,说漏嘴了,指导员不让说。”“干脆告诉你吧,咱于指导员和于连长是两口子。你可保密。”于班长这个胶东汉子也是快人快语,一边走,一边说。“指导员、连长和我都是一个村的,他俩打小一块长大,抗战时期,指导员在乡学教书,是秘密党员。”

“不情愿来卫生队吧?”于指导员笑咪咪地看着我说。“你咋知道?”我看了于班长一眼问。“咱刚到啊。”班长说。“看看,我没说错吧。以前来的几个男兵也这个样子。”指导员继续说道。“卫生队工作可不简单,你得先从基本的战场救护学起,把伤员早救下一分钟,就有生的希望。要掩护伤员,还要保护好自己。解放莱阳城时,咱卫生队也牺牲了一名同志。重活、累活,女同志不行,还得你们男同志上,好好干啊。”“请领导放心,我一定好好干!”我挺起胸脯说。“我说吧,机灵鬼,没看差你。”于指导员说。

战场救护从头学起 听班长讲作战经历

在卫生队,一切得从头学起。创伤如何止血、伤口如何包扎、骨折怎样固定、伤员怎样搬运等等。带我们实习的军医李书新瘦削的脸,苍白得好像没有一点血色,干柴一样的身躯像会被大风刮倒,说话声音又尖又细。那天我给伤员换药没先洗手,还挨了他一顿批,说要养成卫生习惯,怕感染了伤口。我硬着头皮学,不时想起战友初和光、谭洪福他们。他们上战场了吗,又打了几个胜仗?可我连支枪也没发。见了谭洪福他准又得说:“兄弟,还比不?”

“哎,学的咋样?工作适应了吗?”晚饭后,我和于班长坐在一个土堆上乘凉。“凑合吧,连支枪也没发。”“你别老想着打仗。照顾伤员更是重要。你别不信,你学会了,以后要当了军医,能抢救好多伤员呢,像李军医一样。”“我才不要像他一样呢,娘娘腔。”“你可别小瞧李军医,觉悟可高呢,医术也高,是青岛医科学校毕业的,前几年为抗日参加了八路军,救治了好多伤员,战士们可喜欢他呢。”于班长继续说,“我也是调来卫生队不久,去年解放掖县时我负了伤,那天下着大雨,是谭秀玲带领青妇队员组织的女子担架队救了我,十几里山路,小谭的肩被压破,鞋被粘掉,脚划出了血。她怕雨水感染了伤口,就脱下外衣盖在我的身上。伤好后,指导员把我留在了卫生队。”于班长的眼圈红了。小谭主任那稚嫩的小圆脸立时浮现在我的眼前。“班长,你放心吧,到了战场,我一定像谭秀玲她们一样。”

扔手榴弹又远又准 救护伤员紧急撤退

天边划出一道闪电,接着滚来闷闷的雷声,暴风雨要来了。

“快,快!担架!把包扎好的伤员运走!快,快!下一个手术!小粘把牺牲的同志背出去!”李军医尖着沙哑了的嗓音喊着。从早晨敌人进攻开始,伤员不断下来,他瘦弱的身躯已连续工作了十几个小时。

野战医院临时搭建在山坡下的一座破庙里,远处枪炮声响成一片,我们警备旅在顽强地阻击着数倍于自己的敌人,掩护大部队运动到外线作战。山坡下就地挖了一个长方形的大坑,今天我已经背进去第15个没抢救过来的伤员,他们有的肢体不全,有的满脸血污,我们来不及擦洗干净。

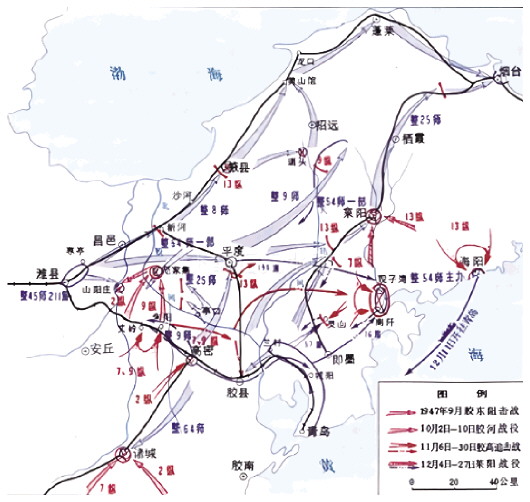

1947年9月,国民党军发动了“九月攻势”,以三路主力,20多万人,在海、空军配合下,由潍县至青岛一线大举进攻胶东解放区,首先攻取平度、莱阳、烟台,妄想将华东野战军东线兵团压缩在胶东半岛的“牛角尖”内加以消灭。这是胶东保卫战打响后的普通一天。激烈的阻击战直到傍晚时,枪炮声才不那么密集。9月18日,胶东解放区中心莱阳县城失守。

“掩埋好烈士,赶快撤!”于指导员喊着。警卫班和我们向摆放着烈士遗体的大坑里填土。“要填平!敌人快上来了。”我们不知道这些烈士的名字,更不可能有墓碑。

就在这时,两个担架队员抬着一个伤员冲进来。“快!把伤员搬到台子上去!小粘打个下手!”李军医说。“初和光!”我惊讶地喊道。他的右小腿以下被炮弹崩碎,上面用绷带扎死,露着白白的骨碴。“小粘,止血、消毒、处理伤口,得截肢。”李军医准备手术。

初和光脸色苍白,我握着他的手:“和光,你咬住毛巾,麻药用完了,会痛,李军医给你治疗,放心呀,没事,一会儿就好。”“不,不,先救连长!于连长!”初和光突然喊道。“你说啥?于连长咋了?”我问。

“我们在水沟里发现的他,一条腿露在外面,水沟上的人都被炮弹炸没了。”担架队员说。“赶快手术!于班长,你带警卫班掩护医护人员先撤!”我心里一颤,回头看于指导员正站在身后,她用手背抹了下眼睛,充满泪花的双眼透着坚毅。“不,我留下!指导员,你带他们先撤!”于班长大声说。

“我们完成了阻击任务,我们连大半人都牺牲了。我跟随连长最后撤下来。刚向下撤,敌人又开始炮击。我听到一声尖锐的啸声,好像炮弹就在头顶上下来。连长猛地把我推到水沟里,炮弹就爆炸了……”初和光告诉我们。“指导员,别管我了,抬着我你们赶不上大部队的。”初和光着急地说。

“指导员,伤口我都处理好了。”李军医说。“可以先送到可靠的老乡家养伤。”于指导员说。“前面就是谭家店村了。”我看到了村口的那棵老槐树。“不能送到谭家店村,这村还乡团最凶。”担架队员正说着,敌哨兵发现了我们。好几个没穿军服但戴着国民党军帽的家伙呀呀叫着扑过来,胡乱地放着枪。“啪!”于班长先撂倒一个。“啪啪啪!”指导员连发的驳壳枪打得他们不敢抬头。“撤!小粘,扔手榴弹!”指导员喊道。我猛地跃起,接连投出两颗手榴弹。“轰!轰!”这手榴弹投得又远又准,可以和谭洪福比试一番,因为我们的心中都充满了对敌人的仇恨。

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250801/01/01-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250801/02/02-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250801/03/03-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250801/04/04-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250801/05/05-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250801/06/06-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250801/07/07-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250801/08/08-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250801/09/09-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250801/10/10-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250801/11/11-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250801/12/Page12-1500.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250801/13/Page13-1500.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250801/14/Page14-1500.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250801/15/Page15-1500.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250801/16/Page16-1500.jpg)