08版:光影记录

08版:光影记录

- * 夏荷初绽

1983年5月、6月,陈从周在考察偶园之余,看遍了青州的人文自然景观,游览了范公亭、衡王府,他把驼山比作绿色的翡翠盆,云门比作莹环。他感慨青州城墙的坚固,惋惜万年桥米芾题书碑刻不再。

考察之余行走古城

看遍人文自然景观

1983年5月、6月,在青州的日子里,陈从周除了考察偶园,还游览了范公亭、顺和楼、云门山、驼山、万年桥、东门清真寺、北城满族村、衡王府、松林书院。

他写道:“范公亭在西门外,宋贤范仲淹遗迹也,井复以亭。亭北高地曰范公台。南侧有‘澄清阁’,敞透可留客。此处为一低洼地,树木参天,清泉涌出,而唐楸宋槐,大可合抱,千年古木,实不多见。闻鲁中多古木,今则罕见矣。范公亭北越桥有顺河楼,其西为四松亭,亦皆可坐客。人游云门山与驼山,总是分别述之,而我呢?认为两山必合观,方臻其妙,互为对景,合为整体,其所形成青青未了的齐鲁风光,这里可说是最能引起人们怀古情绪的。”

他感慨唐楸宋槐,大可合抱,千年古木,实不多见。松林书院建筑规模尚存,松林郁郁,现存建筑保存完好,他与青州一中教师郑广荣谈文物保存,认为书院的保护做得很好。他们“殊相得”,谈得很投机。他游览明衡王府石坊,见额题颜字榜书,为明人通例。立石坊下,望云门山驼山,正对其前,把山的灵气瑞气招纳府内,其形势殊胜。认为青州气概亦于此得之。

意兴盎然的陈从周,此时的笔端流淌出的是散文的笔意:“到了驼山的鬓边,小憩看山,那环抱无边无际的层层峰峦,看不见有一处空隙,好如一个大的绿色翡翠盆,山是盆的边缘,平畴阡陌,村落人家,则都在盆底。我也算看过一些山景,但没有像这里那样密不通风的环抱得那样紧紧地。而云门山却又是相依在驼山之侧,从下面望山顶,云门仿佛是一个莹环,玲珑剔透,可惜山上面的建筑物全部毁坏了,不知哪一天能恢复它原来的仙山楼阁。同样驼山也秃其首,旧迹无存了。这些都亟待修建。中国的名山,那些寺观、石刻都是增辉的点缀,尤其有着中华民族的风景特征的名山。游此二山者,总要从志书或导游上抄一段石窟的记录,算是自己是博雅的君子,恕我无才,我未能多着一笔。”

他把驼山比作一个绿色的翡翠盆,云门仿佛是一个莹环。这样的美景,让他忽发奇想:“我们从益都出发,如果雇一头毛驴,跨鞍缓行,垂杨夹道,远山凝翠,轻蹄扬鞭,得得于曲折的山径中,那种洒脱出尘的风度,自信亦是难得的境界。”兴之所至,陈从周诗兴大发,赋诗一首:“瑶街步步入林深,不觉身随山径增,何日废墟成妙境,仙山楼阁望云门。”

怀古幽思遍访古建 历史兴衰百感交集

徜徉在恢宏久远的海岱名都、三齐重镇,陈从周眼里看的是古迹,心里闪现的是历史,那古城的一切景象让他百感交集:“益都旧为青州府治所在,明代有藩邸,清代有满城,重镇于此。因此青州城墙以青砖筑就,特别坚固完整,可惜今日只存此门外万年桥旁短短的一段,与我凭吊。”

2013年10月,施工人员在青州市衡王桥西的沿河公园施工时发现一些古代城墙城砖,经山东省文物考古研究所和青州市文物局专家确认,此处为明代城墙遗址。这段残存的明城墙遗址就是古南阳城北城墙。目前发掘的这一段长度约180米,保存完好,当时埋在地下约1.5米处,残高约4米左右。考古人员还发现,此明代城墙下叠压了宋代城门。

“万年桥是明建经清重修的桥梁。七拱大石桥,长六十五米三,石刻甚工整。据《渑水燕谈录》记载:青州城西南皆山,中贯阳水,限为二城,先是跨水植柱为桥。每至六、七月,山水暴涨,与木柱斗,率常坏桥,州以为患。明道(1032—1033)中夏英公守青,思有以捍之,会得牢城废卒有智,思垒巨石固其岸,取大木数十相贯,架为飞桥,无柱。至今五十余年,桥不坏。此桥王曾撰记米芾书碑,惜已不存。而木拱桥记载可珍也。”万年桥的米芾题书碑刻不见了,陈从周为此深深惋惜,也为了它现存的石刻工整而欣喜,那上面顽皮的石狮和生动的“二十四孝图”他应当都看到了。

陈从周写道:“东门外为市肆所集中地,多回民,清真寺建于清雍正年间,规模宏大,其砖刻大门极修整,礼拜殿周围廊,后附望月楼。两庑连续,周成院落,古松荫之。”

据青州市原仪门南碑载,青州城里通往东关真教寺的道路因雨雪天泥泞南行,遂在此建清真寺。明嘉靖二十五年(1546)建大殿,西墙有宁阳王载序题“清真古教”石刻。清康熙四十九年(1710)建大门、仪门、影壁。寺庙大门上方有知府张莲登题“清真寺”门额。陈从周所说的清真寺建于清雍正年间,应当是重建的时间。

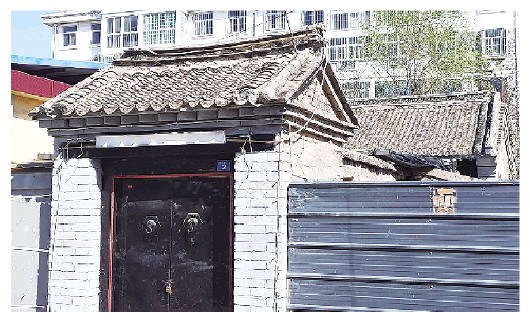

陈从周继续着行程,来到了青州旗城:“满城之著者,如杭州之旗营,镇江之满城,益都之北城。前二者已不可寻,而益都者所用三合土之城垣今虽不存,而规划犹存,尚未大肆兴建,余曾访于废城中。今尚存两户建筑为旧构,其形制一如北京西山旗营今存者,平屋成行,外围以垣,辟小门。另一户为北京四合院式,有垂花门,论位置应为大户所居,乃军官住宅也。”

从以上说法,可见陈从周对青州旗城颇为认可,认为“益都北城”是全国“满城之著者”,是与“杭州旗营”“镇江满城”齐名的重要满族古城之一。

陈从周同样关心着满族文化,对满族改变姓氏很感兴趣。他了解到:“满族辛亥革命后,易汉姓,非无根据而乱冠。《益都北城满族人民发展史》一文,言其当地满人易姓一节,与余幼时闻之父老及征著事实者相同。”

他记录了满族姓氏的变更,如:瓜尔佳氏,变更为关、常汉字氏。那本都鲁氏、纳喇氏改变为那、郭、南、叶等姓氏。他还亲临北城,访问老人。

考察之余行走古城

看遍人文自然景观

1983年5月、6月,在青州的日子里,陈从周除了考察偶园,还游览了范公亭、顺和楼、云门山、驼山、万年桥、东门清真寺、北城满族村、衡王府、松林书院。

他写道:“范公亭在西门外,宋贤范仲淹遗迹也,井复以亭。亭北高地曰范公台。南侧有‘澄清阁’,敞透可留客。此处为一低洼地,树木参天,清泉涌出,而唐楸宋槐,大可合抱,千年古木,实不多见。闻鲁中多古木,今则罕见矣。范公亭北越桥有顺河楼,其西为四松亭,亦皆可坐客。人游云门山与驼山,总是分别述之,而我呢?认为两山必合观,方臻其妙,互为对景,合为整体,其所形成青青未了的齐鲁风光,这里可说是最能引起人们怀古情绪的。”

他感慨唐楸宋槐,大可合抱,千年古木,实不多见。松林书院建筑规模尚存,松林郁郁,现存建筑保存完好,他与青州一中教师郑广荣谈文物保存,认为书院的保护做得很好。他们“殊相得”,谈得很投机。他游览明衡王府石坊,见额题颜字榜书,为明人通例。立石坊下,望云门山驼山,正对其前,把山的灵气瑞气招纳府内,其形势殊胜。认为青州气概亦于此得之。

意兴盎然的陈从周,此时的笔端流淌出的是散文的笔意:“到了驼山的鬓边,小憩看山,那环抱无边无际的层层峰峦,看不见有一处空隙,好如一个大的绿色翡翠盆,山是盆的边缘,平畴阡陌,村落人家,则都在盆底。我也算看过一些山景,但没有像这里那样密不通风的环抱得那样紧紧地。而云门山却又是相依在驼山之侧,从下面望山顶,云门仿佛是一个莹环,玲珑剔透,可惜山上面的建筑物全部毁坏了,不知哪一天能恢复它原来的仙山楼阁。同样驼山也秃其首,旧迹无存了。这些都亟待修建。中国的名山,那些寺观、石刻都是增辉的点缀,尤其有着中华民族的风景特征的名山。游此二山者,总要从志书或导游上抄一段石窟的记录,算是自己是博雅的君子,恕我无才,我未能多着一笔。”

他把驼山比作一个绿色的翡翠盆,云门仿佛是一个莹环。这样的美景,让他忽发奇想:“我们从益都出发,如果雇一头毛驴,跨鞍缓行,垂杨夹道,远山凝翠,轻蹄扬鞭,得得于曲折的山径中,那种洒脱出尘的风度,自信亦是难得的境界。”兴之所至,陈从周诗兴大发,赋诗一首:“瑶街步步入林深,不觉身随山径增,何日废墟成妙境,仙山楼阁望云门。”

怀古幽思遍访古建 历史兴衰百感交集

徜徉在恢宏久远的海岱名都、三齐重镇,陈从周眼里看的是古迹,心里闪现的是历史,那古城的一切景象让他百感交集:“益都旧为青州府治所在,明代有藩邸,清代有满城,重镇于此。因此青州城墙以青砖筑就,特别坚固完整,可惜今日只存此门外万年桥旁短短的一段,与我凭吊。”

2013年10月,施工人员在青州市衡王桥西的沿河公园施工时发现一些古代城墙城砖,经山东省文物考古研究所和青州市文物局专家确认,此处为明代城墙遗址。这段残存的明城墙遗址就是古南阳城北城墙。目前发掘的这一段长度约180米,保存完好,当时埋在地下约1.5米处,残高约4米左右。考古人员还发现,此明代城墙下叠压了宋代城门。

“万年桥是明建经清重修的桥梁。七拱大石桥,长六十五米三,石刻甚工整。据《渑水燕谈录》记载:青州城西南皆山,中贯阳水,限为二城,先是跨水植柱为桥。每至六、七月,山水暴涨,与木柱斗,率常坏桥,州以为患。明道(1032—1033)中夏英公守青,思有以捍之,会得牢城废卒有智,思垒巨石固其岸,取大木数十相贯,架为飞桥,无柱。至今五十余年,桥不坏。此桥王曾撰记米芾书碑,惜已不存。而木拱桥记载可珍也。”万年桥的米芾题书碑刻不见了,陈从周为此深深惋惜,也为了它现存的石刻工整而欣喜,那上面顽皮的石狮和生动的“二十四孝图”他应当都看到了。

陈从周写道:“东门外为市肆所集中地,多回民,清真寺建于清雍正年间,规模宏大,其砖刻大门极修整,礼拜殿周围廊,后附望月楼。两庑连续,周成院落,古松荫之。”

据青州市原仪门南碑载,青州城里通往东关真教寺的道路因雨雪天泥泞南行,遂在此建清真寺。明嘉靖二十五年(1546)建大殿,西墙有宁阳王载序题“清真古教”石刻。清康熙四十九年(1710)建大门、仪门、影壁。寺庙大门上方有知府张莲登题“清真寺”门额。陈从周所说的清真寺建于清雍正年间,应当是重建的时间。

陈从周继续着行程,来到了青州旗城:“满城之著者,如杭州之旗营,镇江之满城,益都之北城。前二者已不可寻,而益都者所用三合土之城垣今虽不存,而规划犹存,尚未大肆兴建,余曾访于废城中。今尚存两户建筑为旧构,其形制一如北京西山旗营今存者,平屋成行,外围以垣,辟小门。另一户为北京四合院式,有垂花门,论位置应为大户所居,乃军官住宅也。”

从以上说法,可见陈从周对青州旗城颇为认可,认为“益都北城”是全国“满城之著者”,是与“杭州旗营”“镇江满城”齐名的重要满族古城之一。

陈从周同样关心着满族文化,对满族改变姓氏很感兴趣。他了解到:“满族辛亥革命后,易汉姓,非无根据而乱冠。《益都北城满族人民发展史》一文,言其当地满人易姓一节,与余幼时闻之父老及征著事实者相同。”

他记录了满族姓氏的变更,如:瓜尔佳氏,变更为关、常汉字氏。那本都鲁氏、纳喇氏改变为那、郭、南、叶等姓氏。他还亲临北城,访问老人。

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250613/01/01-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250613/02/02-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250613/03/03-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250613/04/04-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250613/05/05-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250613/06/06-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250613/07/07-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250613/08/08-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250613/09/09-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250613/10/10-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250613/11/11-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250613/12/12-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250613/13/13-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250613/14/14-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250613/15/Page15-1500.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250613/16/Page16-1500.jpg)