08版:光影记录

08版:光影记录

- * 夏荷初绽

1981年,陈从周来到青州,在他的呼吁下,保住了偶园中全国仅存的康熙风格的假山。偶园假山被陈从周誉为“鲁中园林最古之叠石”。偶园用四年多建成,古人建园以建筑开路,先造花厅,然后布置树石,往往边筑边拆,边拆边改,返工多次,估计偶园也是如此建造的。奎文区的东苑公园是陈从周设计的,牡丹亭是园中的重点景观,陈从周还为牡丹亭题额。

抢救康熙风格假山 积极推动修葺偶园

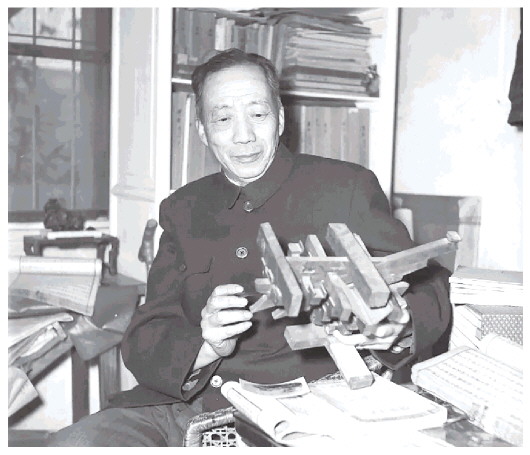

陈从周(1918—2000),原名郁文,晚年别号梓室,自称梓翁,浙江绍兴人。中国著名古建筑园林艺术学家,上海市哲学社会科学大师,同济大学教授、博士生导师,诗人、书画家。

1981年,陈从周初次来到青州,他说:“久想去益都看看清初康熙年间的冯氏偶园,居然夙愿以偿。但当我到达该园时,说是已经准备将该园拆除了,经我的呼吁,总算演了一场‘劫法场’,抢救了下来。”

阮仪三在《忆恩师陈从周先生》中也提到:“还有山东益都的偶园也是陈先生‘救火’救下来的。现在陈先生走了,他的精神引导我们来继承加入这个‘救火队’,为保护国家宝贵文化资源而赴汤蹈火。”

现在看到的许多中国古典园林:江苏苏州的拙政园、网师园、留园、环秀山庄、虎丘塔,扬州的何园、片石山房,如皋的水绘园,上海的豫园,嘉定的孔庙、秋霞圃,浙江嘉兴的南北湖,杭州的西湖郭庄,都是由陈从周护救下来的。可以说,没有陈从周,江南的美景能毁掉一半。

很多中国建筑界人士,最早得闻陈从周大名,是古城青州偶园修葺,地方欲将旧存假山翻新,陈先生得知大怒,疾呼:“谁动它半根毫毛,我跟他拼了老命!”就这样,全国仅存的康熙风格的假山得以保存。

20世纪80年代的偶园,在陈从周眼前,布局基本为:进入大门,东行正中为大型风景石,迎面为大型橱窗。东北为牡丹芍药花区,再往东,围墙之内东北角是办公和培育花草的地方。转向南为桂花和盆景的温室。再往南为盆景展台。展台以南为动物区。出围墙正门,西南行,越过松风阁,有石桥在方池之上,桥南西转,为佳山堂正对假山的主峰,佳山堂的西南有近樵亭。

在陈从周的积极推动下,1981年12月,益都县县长刘国良在当时的益都县外事旅游工作会议上说:“城里公园假山的维修,要迅速拿出实施方案,各行各业各个部门都要关心这件事,在人力财力物力上积极支持,共同把旅游点的保护、建设、管理搞好。”

从1981年春天,陈从周开启了跟潍坊的古建园林的缘分。

首赴偶园完成夙愿 题诗记录青州之行

陈从周1981年来偶园,益都县博物馆馆长钟轶陪同。钟轶之子钟海婴说,父亲曾在1988年5月21日《青州报》副刊发表了《偶园建设小议》,记录了此事。

钟轶写道:“1980年秋,上海同济大学著名古建筑专家陈从周教授曾到偶园,对此园大加赞赏,尤其对假山极感兴趣。他说此假山的最突出特点是,山势按山石天生石纹自然衔接,毫无人工雕凿之痕迹。并叮嘱不要随意翻修,一定要维持原貌,以保持全国为数不多的康熙风格园林建筑。”

这里有个疑问。钟轶说的时间“1980年秋”,与陈从周的《一肩行李鲁中程》中的时间不同。陈从周首次到偶园,是1981年在淄博参加规划会议之后,“久想去,居然夙愿以偿”,可见淄博会议之后较长时间,或是当年秋来了偶园。1980年的陈从周年谱里也没有青州的行程。可能钟轶记错了,应该是1981年来青州。

钟轶陪同陈从周看了范公亭、三贤祠、顺河楼。钟轶遗藏中有陈从周的字两幅、画一幅。经青州学者丁岱宗和郭伟红认定,确定了其中的内容。

其中一幅题诗一首:“简外更须实地游,冯园梦想几经秋。为求佚史留真迹,不辞千里到青州。”落款为“益都冯氏园为治园林史之实例,虽小颓风范,而丘壑独存,宜宝之。辛酉从周题。”

另一幅题诗:“山自蜿蜒水自悠,三贤前事说风流。范泉古木雄东鲁,初见唐槐与宋楸。”落款为“一九八一年题范泉,从周”。

一幅墨竹图,题名《双翠凌云》。落款:“梓墨之作也,钟轶方家正。从周。”

陈从周题诗中所写“辛酉”,即1981年。这三幅字画应当都作于1981年。这一年,陈从周来到偶园,抢救了假山。

青州档案馆的《偶园》一文记载,陈从周谈到:“清康熙年间,园林假山建筑并不少,但后来几经翻修,往往失其原貌。目前,益都假山是康熙年间唯一幸存的珍贵实物,建议妥善保管。”

鲁中园林最古叠石 假山布局沿袭明代

关于堆假山,陈从周说:“古人堆假山,高七尺,宽二百尺,就是一座大山。我们的山是山的一只脚。水随山转,山因水活,就是讲山水关系,山水关系搞好了,就像人的血脉骨头了……”

那么,被陈从周誉为“鲁中园林最古之叠石”的偶园假山,有哪些特点和陈从周的主张不谋而合呢?

山上建亭,绝对不能建在山顶。“近樵亭南对峭壁”,应当是比山峰要低。间山亭、友石亭在园内平地建设,当然低于假山。树木低于山顶,山在丛树当中,也是可以看到的实景。山要开,偶园的假山有东峰、中峰,中峰又有东麓和西麓,西麓有山的主峰,这就是陈从周说的当中是分的。

偶园假山也是有山洞的,并且提到有三处山洞。一是说“循山而东,流水上叠石为桥,度桥入石洞,东行西折,渐至山腰为山之西麓”。二是说“峰东北临水有石窟,俯而入”,三是说“中峰之东麓,东横石桥,下临绝涧,引水为泉,由洞中曲屈流出”。从“渐至山腰”“临水有石窟”“下临绝涧”等语句,可以看到山洞或是石窟,都是在山脚,正是陈从周说的“洞不在当中,也不在上边,而是摆在下边。”

偶园叠石的体量并不高,也不大,却充满了山的意味。山脚拉小的处理,体现了山的气度,所以没有山太小的感受。却是因为石桥、山洞的布置,让山体的形态变得丰富了。移步换景,别有洞天。山因水活,水在这里不是单一的溪流,而是因山就势,呈现出了山泉、池塘、山涧、水潭、瀑布、鱼沼、溪流多样的形态,动静相宜,急缓结合,营造出曼妙多姿的水文化景观。

总的说,陈从周认为,偶园假山的布局沿袭了明代旧制,与扬州石涛所叠的片石山房相同,似为清初惯例。

这就给了偶园园林的年代归属和规制风格一个明确的说法。

抢救康熙风格假山 积极推动修葺偶园

陈从周(1918—2000),原名郁文,晚年别号梓室,自称梓翁,浙江绍兴人。中国著名古建筑园林艺术学家,上海市哲学社会科学大师,同济大学教授、博士生导师,诗人、书画家。

1981年,陈从周初次来到青州,他说:“久想去益都看看清初康熙年间的冯氏偶园,居然夙愿以偿。但当我到达该园时,说是已经准备将该园拆除了,经我的呼吁,总算演了一场‘劫法场’,抢救了下来。”

阮仪三在《忆恩师陈从周先生》中也提到:“还有山东益都的偶园也是陈先生‘救火’救下来的。现在陈先生走了,他的精神引导我们来继承加入这个‘救火队’,为保护国家宝贵文化资源而赴汤蹈火。”

现在看到的许多中国古典园林:江苏苏州的拙政园、网师园、留园、环秀山庄、虎丘塔,扬州的何园、片石山房,如皋的水绘园,上海的豫园,嘉定的孔庙、秋霞圃,浙江嘉兴的南北湖,杭州的西湖郭庄,都是由陈从周护救下来的。可以说,没有陈从周,江南的美景能毁掉一半。

很多中国建筑界人士,最早得闻陈从周大名,是古城青州偶园修葺,地方欲将旧存假山翻新,陈先生得知大怒,疾呼:“谁动它半根毫毛,我跟他拼了老命!”就这样,全国仅存的康熙风格的假山得以保存。

20世纪80年代的偶园,在陈从周眼前,布局基本为:进入大门,东行正中为大型风景石,迎面为大型橱窗。东北为牡丹芍药花区,再往东,围墙之内东北角是办公和培育花草的地方。转向南为桂花和盆景的温室。再往南为盆景展台。展台以南为动物区。出围墙正门,西南行,越过松风阁,有石桥在方池之上,桥南西转,为佳山堂正对假山的主峰,佳山堂的西南有近樵亭。

在陈从周的积极推动下,1981年12月,益都县县长刘国良在当时的益都县外事旅游工作会议上说:“城里公园假山的维修,要迅速拿出实施方案,各行各业各个部门都要关心这件事,在人力财力物力上积极支持,共同把旅游点的保护、建设、管理搞好。”

从1981年春天,陈从周开启了跟潍坊的古建园林的缘分。

首赴偶园完成夙愿 题诗记录青州之行

陈从周1981年来偶园,益都县博物馆馆长钟轶陪同。钟轶之子钟海婴说,父亲曾在1988年5月21日《青州报》副刊发表了《偶园建设小议》,记录了此事。

钟轶写道:“1980年秋,上海同济大学著名古建筑专家陈从周教授曾到偶园,对此园大加赞赏,尤其对假山极感兴趣。他说此假山的最突出特点是,山势按山石天生石纹自然衔接,毫无人工雕凿之痕迹。并叮嘱不要随意翻修,一定要维持原貌,以保持全国为数不多的康熙风格园林建筑。”

这里有个疑问。钟轶说的时间“1980年秋”,与陈从周的《一肩行李鲁中程》中的时间不同。陈从周首次到偶园,是1981年在淄博参加规划会议之后,“久想去,居然夙愿以偿”,可见淄博会议之后较长时间,或是当年秋来了偶园。1980年的陈从周年谱里也没有青州的行程。可能钟轶记错了,应该是1981年来青州。

钟轶陪同陈从周看了范公亭、三贤祠、顺河楼。钟轶遗藏中有陈从周的字两幅、画一幅。经青州学者丁岱宗和郭伟红认定,确定了其中的内容。

其中一幅题诗一首:“简外更须实地游,冯园梦想几经秋。为求佚史留真迹,不辞千里到青州。”落款为“益都冯氏园为治园林史之实例,虽小颓风范,而丘壑独存,宜宝之。辛酉从周题。”

另一幅题诗:“山自蜿蜒水自悠,三贤前事说风流。范泉古木雄东鲁,初见唐槐与宋楸。”落款为“一九八一年题范泉,从周”。

一幅墨竹图,题名《双翠凌云》。落款:“梓墨之作也,钟轶方家正。从周。”

陈从周题诗中所写“辛酉”,即1981年。这三幅字画应当都作于1981年。这一年,陈从周来到偶园,抢救了假山。

青州档案馆的《偶园》一文记载,陈从周谈到:“清康熙年间,园林假山建筑并不少,但后来几经翻修,往往失其原貌。目前,益都假山是康熙年间唯一幸存的珍贵实物,建议妥善保管。”

鲁中园林最古叠石 假山布局沿袭明代

关于堆假山,陈从周说:“古人堆假山,高七尺,宽二百尺,就是一座大山。我们的山是山的一只脚。水随山转,山因水活,就是讲山水关系,山水关系搞好了,就像人的血脉骨头了……”

那么,被陈从周誉为“鲁中园林最古之叠石”的偶园假山,有哪些特点和陈从周的主张不谋而合呢?

山上建亭,绝对不能建在山顶。“近樵亭南对峭壁”,应当是比山峰要低。间山亭、友石亭在园内平地建设,当然低于假山。树木低于山顶,山在丛树当中,也是可以看到的实景。山要开,偶园的假山有东峰、中峰,中峰又有东麓和西麓,西麓有山的主峰,这就是陈从周说的当中是分的。

偶园假山也是有山洞的,并且提到有三处山洞。一是说“循山而东,流水上叠石为桥,度桥入石洞,东行西折,渐至山腰为山之西麓”。二是说“峰东北临水有石窟,俯而入”,三是说“中峰之东麓,东横石桥,下临绝涧,引水为泉,由洞中曲屈流出”。从“渐至山腰”“临水有石窟”“下临绝涧”等语句,可以看到山洞或是石窟,都是在山脚,正是陈从周说的“洞不在当中,也不在上边,而是摆在下边。”

偶园叠石的体量并不高,也不大,却充满了山的意味。山脚拉小的处理,体现了山的气度,所以没有山太小的感受。却是因为石桥、山洞的布置,让山体的形态变得丰富了。移步换景,别有洞天。山因水活,水在这里不是单一的溪流,而是因山就势,呈现出了山泉、池塘、山涧、水潭、瀑布、鱼沼、溪流多样的形态,动静相宜,急缓结合,营造出曼妙多姿的水文化景观。

总的说,陈从周认为,偶园假山的布局沿袭了明代旧制,与扬州石涛所叠的片石山房相同,似为清初惯例。

这就给了偶园园林的年代归属和规制风格一个明确的说法。

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250613/01/01-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250613/02/02-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250613/03/03-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250613/04/04-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250613/05/05-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250613/06/06-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250613/07/07-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250613/08/08-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250613/09/09-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250613/10/10-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250613/11/Page11-1500.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250613/12/Page12-1500.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250613/13/Page13-1500.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250613/14/Page14-1500.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250613/15/Page15-1500.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250613/16/Page16-1500.jpg)