08版:光影记录

08版:光影记录

- * 春盐大丰收

09版:王尽美在省立一师

09版:王尽美在省立一师

- * 王尽美在省立一师

五四运动后,王乐平开办了齐鲁通讯社,后更名为齐鲁书社,很快成为山东较有影响的一块文化阵地,也成为王尽美等进步青年学生的交往平台。王尽美为了把这些进步青年团结起来,形成一股改造社会的进步力量,在北大马克思学说研究会的支持下,他与邓恩铭等人成立了励新学会,并开办会刊《励新》。王尽美连续在《励新》《泺源新刊》发表了三篇关于乡村与师范教育的文章,为改革教育呐喊。

王乐平建齐鲁书社 王尽美等成为常客

五四运动后,王乐平为了介绍新文化,提高人类认知,约集熊观民、陈雪南、聂湘溪、于沐尘、于瑞亭、于范亭、赵华叔、万彦祥、隋即吾、蔡自声、武竞民、王少韩等20余人为股东,他为董事长,于1919年10月开办齐鲁通讯社,并设有售书部。后来为了扩大齐鲁通讯社的业务及影响,1920年10月,王乐平将社名更名为齐鲁书社,并迁址到大布政司街(今省府前街)北首的路东。

齐鲁书社与北京、上海、广州等地的出版社都建立了业务关系,大力推销全国的新书刊。店里的书籍、报刊种类很多,有全国最新出版的各种丛书与杂志,除了《俄国革命史》《资本论入门》《社会科学大纲》《辩证唯物法研究》等介绍十月革命和马克思主义的书籍外,还有《新青年》《每周评论》《共产党》《觉悟》《少年中国》《曙光》《新潮》《莽原》等进步期刊,这些进步书刊在知识青年中广为流传,吸引了众多进步青年及学生前来购买与阅读,齐鲁书社很快成为山东较有影响的一块文化阵地。

王尽美开始通过研读马克思主义著作与其他革命书籍,寻求新的救国道路。他经常到齐鲁书社阅读,成为这儿的常客。邓恩铭、王志坚、王象午、王甡琳、赵明宇、吴慧铭、孟超、李宇超、隋焕东、隋灵璧、孔翔南、杨秀峰、牛淑琴等一大批先进知识青年也前来借阅书籍,他们经常一起谈论时事,一起探讨如何改造社会。

王尽美面对这么多年轻有为、积极进步的青年学生,一直琢磨用什么方式把他们组织起来,成为一支改造社会的进步力量。

取经成立励新学会 集结济南进步青年

有一天,王尽美得到一个消息:在李大钊的倡导下,北大的一些进步学生已于1920年3月在北大秘密发起成立了马克思学说研究会。

当他把这消息告诉邓恩铭等人,大家很兴奋,让他赶紧前去取经学习,效仿他们的做法也组建一个这样的组织。

王尽美在五四运动中,经常以山东学生联合会的名义到北京大学联系工作,不仅对北大轻车熟路,还结识了邓中夏、罗章龙等北大进步青年学生,罗章龙正是北大马克思学说研究会书记。他还去红楼拜访过李大钊。

罗章龙领着王尽美参观了北大图书馆、教室、学生宿舍、亢慕义斋等场所,听取了马克思学说研究会成立的经过和活动情况,见了邓中夏等研究会会员,王尽美还以通讯员的名义加入北大马克思学说研究会。

在北大马克思学说研究会的指导下,王尽美与邓恩铭、王志坚等人开始着手筹备组建一个社会团体。

大家根据王尽美带回的经验,开始讨论社团的名称、宗旨、信条、规章等事项。

当讨论成立什么样的社团时,有人建议依托王乐平的齐鲁书社成立一个读书会,这样可以师出有名。多数人同意这个提议。

当商讨读书会名称时,王志坚说:“当今社会上被提及最多的字要数‘新’了,什么新思潮、新文化、新生活、新青年、新民学会……这说明当今社会无不在为求新而励精图治。我们读书会也要‘愿学新心养新德,旋随新叶起新知’。为此,我建议取名励新读书会。”

邓恩铭说:“‘励新’两字甚好!《礼记·大学》中曰‘苟日新,日日新,又日新’。程颐曰‘君子之学必日新,日新者日进也。不日新者必日退,未有不进而不退者’。我们就要时时要求进步,天天追求新生活。”王尽美也赞同道:“‘周虽旧邦,其命维新’,只有励志求新、革故鼎新,我们的民族才能不断发展与强大。只是读书会范围小了,叫励新学会似乎更好。”

随后,他们又把“研究学理、促进文化”作为社团的宗旨,又推选王尽美、王志坚等11人为学会发起人,还讨论了学会的章程,决定由王尽美、陈汝美等四人负责起草。

1920年11月14日召集参加筹建励新学会的成员,在齐鲁书社召开了一次预备会,会上通过了王尽美等人起草的励新学会章程、王尽美关于出版会刊《励新》的提议、学会管理机构的设置(庶务1人、文牍1人、编辑部主任2人、交际主任2人、发行部主任3人)等多项议题。

经过半年多的积极筹办,1920年11月21日下午,励新学会在济南商埠公园的南大厅成立了。

会议推选邓恩铭担任学会的庶务,王尽美与陈汝美担任编辑部主任,把《励新》作为励新学会的会刊。励新学会虽然是一个公开的、具有读书性质的群众学术团体,但它致力于宣传新思想、介绍新文化,主张社会改革,实际上已经成为一个进步的青年组织。它的成立,无论从组织形式上,还是从人员储备上,都为后来济南共产党早期组织的创建打下了基础。

揭露乡村教育问题

呼吁教育家们重视

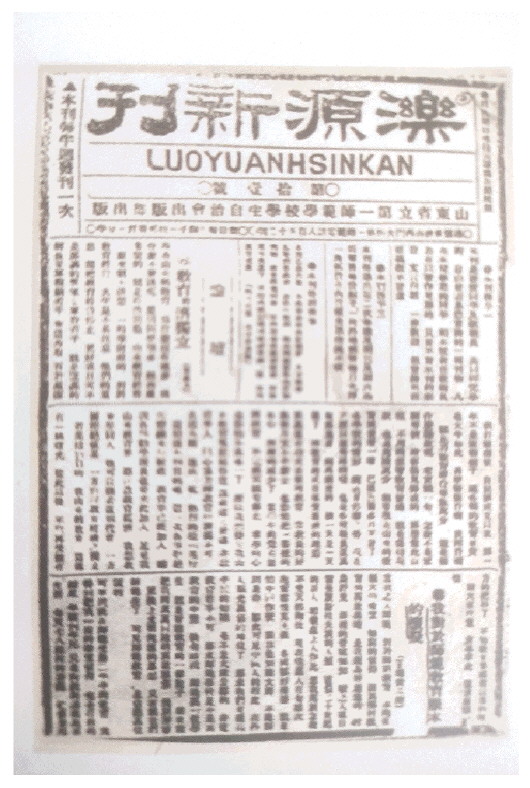

《励新》的第一卷第一期、第二期是山东教育专号,专门探讨山东教育问题。王尽美对于乡村教育与师范教育深有感触,也极为重视,他开始思考乡村与师范教育的问题。1920年10月22日,他在《泺源新刊》上发表了他的第一篇关于乡村教育的文章《乡村教育大半如此》,揭露了教育的腐败与黑暗,指明了乡村教育改造方向。通过摆事实举例子,从办学的人物、教师、教学设备、编制、教材等五个方面,深刻揭露了当时乡村教育存在的腐败黑暗现状。

经历了私塾、村塾、初小、高小等乡村教育全过程的王尽美,是乡村教育腐败黑暗的亲身经历者与受害者。办学的人物“是横行乡曲的绅士”,他们控制着教育大权。王尽美由于村民谣传他命硬、“妨”人,先是被地主家的私塾辞退,又被阻拦上村塾,差点毁掉一生;关于教师,“顶好的是在清末时代办的单级分所里研究教育学六个月毕业的秀才、老童生,次一等的便是不能升学的乡村高小毕业生。甚有不出大门的冬烘先生,也居然剪去发辫,执起教鞭来,更有连发辫也不剪去的,奇形怪状,真难描写”;至于设备、编制和教材,“校址多半设在阴森森的庙宇里”“教室内摆着几张高高矮矮的桌凳,墙上挂上几页大小不齐的黑板,再买上几本教授法就完事了”。高小的编制“全用复级单式制”“挂着学堂招牌”“混乱用教私塾的法子”。教材“虽以背诵过问教本为主,什么算术、体操、音乐、手工……各科,仅作个附带”。

王尽美特别强调“乡村教育是一切教育之基础”的重要性,提醒与呼吁那些“天天高唱教育改造的原理,而不能置身乡村,研究普通教育”的教育家们,关注与重视乡村教育。

在《泺源新刊》上再发文章 阐述改进师范教育观点

1920年11月,《泺源新刊》第十号、第十一号、第十二号连载了王尽美的第二篇关于乡村教育的文章《我对于师范教育根本的怀疑》,抨击师范教育旧体制,阐述办好师范教育的正确途径,以及他对改进师范教育的观点:

指明师范教育要本着“学以致用”的原则,注重社会实践,知识结合实际。

要求根据师范的职业特点设置合理的课程,体现出师范教育的本质,提倡“把关于教育的书籍,完全添入,如平民的教育意义、乡村教育、教育原理、教育哲学、小学组织法、国音学、儿童心理学……”

教育要从教学需要出发。既然设立初级师范不是为了升学高等教育,“那么初级师范教育的功课,绝不应该专务高深的学理、专门的知识,宜注意教育常识、普通事理,因为教授小学,实在用不着科学家、文学家”。

注重社会实践,要知识联系实际。“把功课改良以外,更应当注意参观学习”“更与在校功课上得到的教育知识两相对照”。

明确师范教育的定位,要把师范教育与中学教育区分开来。“中学教育是向上直进的,是纵的。师范教育是平面发展的,是横的。中学不过是学生升学的传舍”。而“师范教育却是使学生除得到应用的学识外,还要有应付环境的能力,有创作新教育的能力”。强调师范教育不光要教授学生知识,还要培养他们适应社会的能力。

这篇文章的横空出世,不仅让寒冷的济南城热闹起来,也让被窒息气氛笼罩的一师掀起惊涛骇浪,学校当权者及其走卒们陷入极大痛恨与恐慌,极尽污蔑恫吓之能事向王尽美多番发难。王尽美在《山东的师范教育和乡村教育》中曾说:“我前几天作了一篇《我对于师范教育根本的怀疑》的文字,刊登在《泺源新刊》第十、第十一、第十二号上,就是揭明第一师范的报告,可不道无意中竟惹起校里绝大风潮,扰扰攘攘,几天后才平息。”

王尽美面对一师当局的恐吓和围攻,毫不畏惧。他虽然对师范教育产生了根本的怀疑,但目的是开出一方治病良药,找出一条正确的出路。为了进一步把乡村教育与师范教育放在一起论述,深入阐述如何予以改造。1921年元旦前夕,王尽美又在《励新》上发表了《山东的师范教育和乡村教育》。

他用阶级斗争的观点提出“要普及乡村教育,使平民都有识字的机会,非先要打破贫富阶级不可”。表明只有推翻旧制度才能实现社会平等,平民才有读书的机会。

三篇文章体现其教育思想 具有独特性前瞻性进步性

王尽美在短短两个月的时间里相继发表三篇文章,标志着王尽美教育思想的形成,他提出的“乡村教育是一切教育的基础、倡导创新教育、进行社会实践、打破贫富阶级”等教育观点,在当时很具有独特性、前瞻性与进步性。

笔者曾查阅那个时期众多著名报刊,又浏览了《新青年》全部的575篇文章,竟然难得一见有关该时期乡村教育的文章。

李大钊1919年2月在《晨报》发表的文章《青年与农村》,虽然也提及“农村的教育机关,不完不备,虽有成立一二初等小学的地方,也不过刚有一个形式。小学教师的知识,不晓得去现代延迟到几世纪呢!至于那阅书报的机关,更是绝无仅有”等乡村教育落后的状况,却远没有王尽美揭露得那样详尽与深刻。

虽然王尽美由于忙于革命,没有机会把自己的教育思想付诸于社会实践,但是在此后的不久,陶行知、梁漱溟、黄炎培、晏阳初、卢作孚等众多怀有教育救国情怀的知识分子们也认识到,“中国是以农立国,中国大部分的文盲,不在都市而在农村”(陶行知),“中国真正最大之富源不是煤,也不是铁,而是三万万以上不知不觉的农民。要把农民的智慧发展起来,培养起来,使他们有力量自动的起来改造,改造才能成功;自动的起来建设,建设才会生根;自动的起来运动复兴民族,民族才有真正复兴之一日”(晏阳初)。梁漱溟也深知作为一个农业大国,中国文化的“根”在乡村,要想创新中国文化,必须开展乡村教育。

于是,他们把目光投向正在破产与崩溃边缘挣扎的广大乡村,喊出“到乡村去”“到民间去”,从城市奔向乡村;摘掉礼帽,带上箬笠,走近平民;脱去长袍,挽起裤腿,走向田间。在山东、河南、江苏、河北、四川、重庆、湖南、江西等全国多地开始了一场声势浩大的乡村教育运动。

此时的王尽美虽然已长眠于乡村故土,那些怀揣教育救国情怀的教育家,正在做他之前想到而没有做到的事情。他们不仅认识到乡村教育对于中国的重要性,还投向乡村的怀抱;他们开展的社会实践不再像“参观学习”(王尽美在《我对于师范教育的根本怀疑》的观点)那样简单,而是在中国乡村大地上开展了一场浩荡的教育运动;他们创新提出的“乡村生活教育”“乡村平民教育”“乡村学校教育”等不同的教育模式,就像播种在田地里的种子,开始扎根发芽;他们让边缘化的乡村不再受冷落、让贫瘠的土地长出了稻谷、让绝望的眼神焕发出希望。这些乡村教育运动身上闪烁着王尽美教育思想的光影。因此说,王尽美的教育观点具有前瞻性。

对于历经十年的乡村教育运动最后偃旗息鼓,黄炎培曾慨叹:“吾们既没有政权,赤手空拳地来改良农村社会,除掉根据一点热诚所发出的情感,还有什么武器可以利用!”著名教育家舒新城也说:“我国现行之教育制度与方法,完全是工商业社会生活的产物。而国内的生产制度,仍以小农为本位,社会生产制度未变,即欲绝尘而奔,完全采用工商业社会的教育制度,捍格不入,自系应有的结果。”

当这些中国进步的教育精英们开始从社会制度层面分析上世纪初乡村教育运动的局限性时,早在十多年之前的王尽美,就已经提出“打破贫富阶级”的观点,明确表明“要想解决教育的根本问题,只有推翻腐朽的封建社会旧制度”。这足以说明王尽美乡村教育思想的进步性。

王乐平建齐鲁书社 王尽美等成为常客

五四运动后,王乐平为了介绍新文化,提高人类认知,约集熊观民、陈雪南、聂湘溪、于沐尘、于瑞亭、于范亭、赵华叔、万彦祥、隋即吾、蔡自声、武竞民、王少韩等20余人为股东,他为董事长,于1919年10月开办齐鲁通讯社,并设有售书部。后来为了扩大齐鲁通讯社的业务及影响,1920年10月,王乐平将社名更名为齐鲁书社,并迁址到大布政司街(今省府前街)北首的路东。

齐鲁书社与北京、上海、广州等地的出版社都建立了业务关系,大力推销全国的新书刊。店里的书籍、报刊种类很多,有全国最新出版的各种丛书与杂志,除了《俄国革命史》《资本论入门》《社会科学大纲》《辩证唯物法研究》等介绍十月革命和马克思主义的书籍外,还有《新青年》《每周评论》《共产党》《觉悟》《少年中国》《曙光》《新潮》《莽原》等进步期刊,这些进步书刊在知识青年中广为流传,吸引了众多进步青年及学生前来购买与阅读,齐鲁书社很快成为山东较有影响的一块文化阵地。

王尽美开始通过研读马克思主义著作与其他革命书籍,寻求新的救国道路。他经常到齐鲁书社阅读,成为这儿的常客。邓恩铭、王志坚、王象午、王甡琳、赵明宇、吴慧铭、孟超、李宇超、隋焕东、隋灵璧、孔翔南、杨秀峰、牛淑琴等一大批先进知识青年也前来借阅书籍,他们经常一起谈论时事,一起探讨如何改造社会。

王尽美面对这么多年轻有为、积极进步的青年学生,一直琢磨用什么方式把他们组织起来,成为一支改造社会的进步力量。

取经成立励新学会 集结济南进步青年

有一天,王尽美得到一个消息:在李大钊的倡导下,北大的一些进步学生已于1920年3月在北大秘密发起成立了马克思学说研究会。

当他把这消息告诉邓恩铭等人,大家很兴奋,让他赶紧前去取经学习,效仿他们的做法也组建一个这样的组织。

王尽美在五四运动中,经常以山东学生联合会的名义到北京大学联系工作,不仅对北大轻车熟路,还结识了邓中夏、罗章龙等北大进步青年学生,罗章龙正是北大马克思学说研究会书记。他还去红楼拜访过李大钊。

罗章龙领着王尽美参观了北大图书馆、教室、学生宿舍、亢慕义斋等场所,听取了马克思学说研究会成立的经过和活动情况,见了邓中夏等研究会会员,王尽美还以通讯员的名义加入北大马克思学说研究会。

在北大马克思学说研究会的指导下,王尽美与邓恩铭、王志坚等人开始着手筹备组建一个社会团体。

大家根据王尽美带回的经验,开始讨论社团的名称、宗旨、信条、规章等事项。

当讨论成立什么样的社团时,有人建议依托王乐平的齐鲁书社成立一个读书会,这样可以师出有名。多数人同意这个提议。

当商讨读书会名称时,王志坚说:“当今社会上被提及最多的字要数‘新’了,什么新思潮、新文化、新生活、新青年、新民学会……这说明当今社会无不在为求新而励精图治。我们读书会也要‘愿学新心养新德,旋随新叶起新知’。为此,我建议取名励新读书会。”

邓恩铭说:“‘励新’两字甚好!《礼记·大学》中曰‘苟日新,日日新,又日新’。程颐曰‘君子之学必日新,日新者日进也。不日新者必日退,未有不进而不退者’。我们就要时时要求进步,天天追求新生活。”王尽美也赞同道:“‘周虽旧邦,其命维新’,只有励志求新、革故鼎新,我们的民族才能不断发展与强大。只是读书会范围小了,叫励新学会似乎更好。”

随后,他们又把“研究学理、促进文化”作为社团的宗旨,又推选王尽美、王志坚等11人为学会发起人,还讨论了学会的章程,决定由王尽美、陈汝美等四人负责起草。

1920年11月14日召集参加筹建励新学会的成员,在齐鲁书社召开了一次预备会,会上通过了王尽美等人起草的励新学会章程、王尽美关于出版会刊《励新》的提议、学会管理机构的设置(庶务1人、文牍1人、编辑部主任2人、交际主任2人、发行部主任3人)等多项议题。

经过半年多的积极筹办,1920年11月21日下午,励新学会在济南商埠公园的南大厅成立了。

会议推选邓恩铭担任学会的庶务,王尽美与陈汝美担任编辑部主任,把《励新》作为励新学会的会刊。励新学会虽然是一个公开的、具有读书性质的群众学术团体,但它致力于宣传新思想、介绍新文化,主张社会改革,实际上已经成为一个进步的青年组织。它的成立,无论从组织形式上,还是从人员储备上,都为后来济南共产党早期组织的创建打下了基础。

揭露乡村教育问题

呼吁教育家们重视

《励新》的第一卷第一期、第二期是山东教育专号,专门探讨山东教育问题。王尽美对于乡村教育与师范教育深有感触,也极为重视,他开始思考乡村与师范教育的问题。1920年10月22日,他在《泺源新刊》上发表了他的第一篇关于乡村教育的文章《乡村教育大半如此》,揭露了教育的腐败与黑暗,指明了乡村教育改造方向。通过摆事实举例子,从办学的人物、教师、教学设备、编制、教材等五个方面,深刻揭露了当时乡村教育存在的腐败黑暗现状。

经历了私塾、村塾、初小、高小等乡村教育全过程的王尽美,是乡村教育腐败黑暗的亲身经历者与受害者。办学的人物“是横行乡曲的绅士”,他们控制着教育大权。王尽美由于村民谣传他命硬、“妨”人,先是被地主家的私塾辞退,又被阻拦上村塾,差点毁掉一生;关于教师,“顶好的是在清末时代办的单级分所里研究教育学六个月毕业的秀才、老童生,次一等的便是不能升学的乡村高小毕业生。甚有不出大门的冬烘先生,也居然剪去发辫,执起教鞭来,更有连发辫也不剪去的,奇形怪状,真难描写”;至于设备、编制和教材,“校址多半设在阴森森的庙宇里”“教室内摆着几张高高矮矮的桌凳,墙上挂上几页大小不齐的黑板,再买上几本教授法就完事了”。高小的编制“全用复级单式制”“挂着学堂招牌”“混乱用教私塾的法子”。教材“虽以背诵过问教本为主,什么算术、体操、音乐、手工……各科,仅作个附带”。

王尽美特别强调“乡村教育是一切教育之基础”的重要性,提醒与呼吁那些“天天高唱教育改造的原理,而不能置身乡村,研究普通教育”的教育家们,关注与重视乡村教育。

在《泺源新刊》上再发文章 阐述改进师范教育观点

1920年11月,《泺源新刊》第十号、第十一号、第十二号连载了王尽美的第二篇关于乡村教育的文章《我对于师范教育根本的怀疑》,抨击师范教育旧体制,阐述办好师范教育的正确途径,以及他对改进师范教育的观点:

指明师范教育要本着“学以致用”的原则,注重社会实践,知识结合实际。

要求根据师范的职业特点设置合理的课程,体现出师范教育的本质,提倡“把关于教育的书籍,完全添入,如平民的教育意义、乡村教育、教育原理、教育哲学、小学组织法、国音学、儿童心理学……”

教育要从教学需要出发。既然设立初级师范不是为了升学高等教育,“那么初级师范教育的功课,绝不应该专务高深的学理、专门的知识,宜注意教育常识、普通事理,因为教授小学,实在用不着科学家、文学家”。

注重社会实践,要知识联系实际。“把功课改良以外,更应当注意参观学习”“更与在校功课上得到的教育知识两相对照”。

明确师范教育的定位,要把师范教育与中学教育区分开来。“中学教育是向上直进的,是纵的。师范教育是平面发展的,是横的。中学不过是学生升学的传舍”。而“师范教育却是使学生除得到应用的学识外,还要有应付环境的能力,有创作新教育的能力”。强调师范教育不光要教授学生知识,还要培养他们适应社会的能力。

这篇文章的横空出世,不仅让寒冷的济南城热闹起来,也让被窒息气氛笼罩的一师掀起惊涛骇浪,学校当权者及其走卒们陷入极大痛恨与恐慌,极尽污蔑恫吓之能事向王尽美多番发难。王尽美在《山东的师范教育和乡村教育》中曾说:“我前几天作了一篇《我对于师范教育根本的怀疑》的文字,刊登在《泺源新刊》第十、第十一、第十二号上,就是揭明第一师范的报告,可不道无意中竟惹起校里绝大风潮,扰扰攘攘,几天后才平息。”

王尽美面对一师当局的恐吓和围攻,毫不畏惧。他虽然对师范教育产生了根本的怀疑,但目的是开出一方治病良药,找出一条正确的出路。为了进一步把乡村教育与师范教育放在一起论述,深入阐述如何予以改造。1921年元旦前夕,王尽美又在《励新》上发表了《山东的师范教育和乡村教育》。

他用阶级斗争的观点提出“要普及乡村教育,使平民都有识字的机会,非先要打破贫富阶级不可”。表明只有推翻旧制度才能实现社会平等,平民才有读书的机会。

三篇文章体现其教育思想 具有独特性前瞻性进步性

王尽美在短短两个月的时间里相继发表三篇文章,标志着王尽美教育思想的形成,他提出的“乡村教育是一切教育的基础、倡导创新教育、进行社会实践、打破贫富阶级”等教育观点,在当时很具有独特性、前瞻性与进步性。

笔者曾查阅那个时期众多著名报刊,又浏览了《新青年》全部的575篇文章,竟然难得一见有关该时期乡村教育的文章。

李大钊1919年2月在《晨报》发表的文章《青年与农村》,虽然也提及“农村的教育机关,不完不备,虽有成立一二初等小学的地方,也不过刚有一个形式。小学教师的知识,不晓得去现代延迟到几世纪呢!至于那阅书报的机关,更是绝无仅有”等乡村教育落后的状况,却远没有王尽美揭露得那样详尽与深刻。

虽然王尽美由于忙于革命,没有机会把自己的教育思想付诸于社会实践,但是在此后的不久,陶行知、梁漱溟、黄炎培、晏阳初、卢作孚等众多怀有教育救国情怀的知识分子们也认识到,“中国是以农立国,中国大部分的文盲,不在都市而在农村”(陶行知),“中国真正最大之富源不是煤,也不是铁,而是三万万以上不知不觉的农民。要把农民的智慧发展起来,培养起来,使他们有力量自动的起来改造,改造才能成功;自动的起来建设,建设才会生根;自动的起来运动复兴民族,民族才有真正复兴之一日”(晏阳初)。梁漱溟也深知作为一个农业大国,中国文化的“根”在乡村,要想创新中国文化,必须开展乡村教育。

于是,他们把目光投向正在破产与崩溃边缘挣扎的广大乡村,喊出“到乡村去”“到民间去”,从城市奔向乡村;摘掉礼帽,带上箬笠,走近平民;脱去长袍,挽起裤腿,走向田间。在山东、河南、江苏、河北、四川、重庆、湖南、江西等全国多地开始了一场声势浩大的乡村教育运动。

此时的王尽美虽然已长眠于乡村故土,那些怀揣教育救国情怀的教育家,正在做他之前想到而没有做到的事情。他们不仅认识到乡村教育对于中国的重要性,还投向乡村的怀抱;他们开展的社会实践不再像“参观学习”(王尽美在《我对于师范教育的根本怀疑》的观点)那样简单,而是在中国乡村大地上开展了一场浩荡的教育运动;他们创新提出的“乡村生活教育”“乡村平民教育”“乡村学校教育”等不同的教育模式,就像播种在田地里的种子,开始扎根发芽;他们让边缘化的乡村不再受冷落、让贫瘠的土地长出了稻谷、让绝望的眼神焕发出希望。这些乡村教育运动身上闪烁着王尽美教育思想的光影。因此说,王尽美的教育观点具有前瞻性。

对于历经十年的乡村教育运动最后偃旗息鼓,黄炎培曾慨叹:“吾们既没有政权,赤手空拳地来改良农村社会,除掉根据一点热诚所发出的情感,还有什么武器可以利用!”著名教育家舒新城也说:“我国现行之教育制度与方法,完全是工商业社会生活的产物。而国内的生产制度,仍以小农为本位,社会生产制度未变,即欲绝尘而奔,完全采用工商业社会的教育制度,捍格不入,自系应有的结果。”

当这些中国进步的教育精英们开始从社会制度层面分析上世纪初乡村教育运动的局限性时,早在十多年之前的王尽美,就已经提出“打破贫富阶级”的观点,明确表明“要想解决教育的根本问题,只有推翻腐朽的封建社会旧制度”。这足以说明王尽美乡村教育思想的进步性。

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250509/01/01-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250509/02/02-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250509/03/03-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250509/04/04-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250509/05/05-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250509/06/06-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250509/07/07-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250509/08/08-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250509/09/09-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250509/10/10-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250509/11/11-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250509/12-13/12-13-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250509/14/Page14-1500.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250509/15/Page15-1500.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250509/16/Page16-1500.jpg)