08版:光影记录

08版:光影记录

- * 春盐大丰收

09版:王尽美在省立一师

09版:王尽美在省立一师

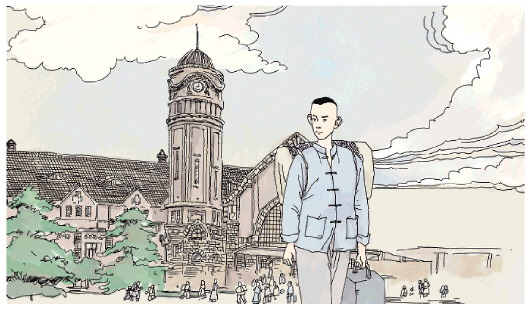

- * 王尽美在省立一师

“十月革命”胜利的消息传来,让在家务农的王尽美生出教育救国的远大抱负,决定外出求学。在王新甫、王翔千等人支持下,他说服家人,于1918年7月的一个清晨,走出乔有山,奔赴济南。他在省立一师预科班学习期间,一头扎进书堆,不停地汲取知识。

预感时代变革 立志拯救乡村教育

当“十月革命”胜利的消息传到诸城大北杏村时,王尽美已在家务农两年多了。他从枳沟高小毕业回家时,曾怀着一腔热情,想用新文化新思想去改变乡人愚昧落后的思想,非但没成功,反而被村民视为另类,遭受孤立。

当他面对开设在庙宇或祠堂的乡村学校,面对一个个迂腐的老秀才、老童生,甚至冬烘先生出入课堂,面对学校简陋的教学器具、教材时,再想到那些唯利是图的乡绅,他痛恨乡村教育的黑暗与腐败,不断思索求变。

“十月革命”的胜利,让他预感到中国即将发生一场伟大的时代变革。他产生了教育救国的远大抱负,决定外出求学,投身时代变革的洪流。

王尽美把想法告诉了他在枳沟高小读书时的老师王新甫。王新甫当时被称为“革命党”,王尽美正是在其熏陶下开始阅读进步书刊,逐渐产生进步思想。王尽美在家期间,师生二人一直有联系,经常交流对时局的看法,王新甫可谓一名良师益友。

王新甫很支持王尽美的想法,建议他去济南求学,因为济南是全省的政治、经济、文化中心,发展机会多。

当王新甫问王尽美想报考什么学校时,王尽美毫不犹豫地说:“师范。”

“为什么考师范?”

王尽美感慨地说:“通过近三年对乡村教育现状的观察,我感到乡村教育太黑暗、太腐败了。乡村教育是一切教育的基础,城市的中等学校学生都是从乡村教育出来的,可以说乡村教育是改造社会之利器,而师范教育又是乡村教育之基础。只有改良好乡村教育,才能办好整个国民教育。”

王新甫听后,痛心而又忧虑地说:“乡村教育积弊已久,怕是积重难返了。”

王尽美却毫不灰心:“即使再难,也要去努力。我要像老师您一样,凭一己之力,先从改变身边的每个人开始。只有我们每个人都去努力,乡村教育才有改变的希望。”

王尽美又道:“师范里的每一位学生就是发达教育的孢子,将来能把我四万万同胞的腐败脑筋洗刷净尽,更换上光明纯洁的思想。”

想读省立一师 努力说服母亲同意

王尽美请在济南教学的王翔千推荐合适的学校。1918年春节刚过,王翔千来信了,他很赞同王尽美的想法,建议他报考山东省立第一师范学校(简称省立一师),这所学校不仅是山东的名校,还实行公费教育,很适合贫寒子弟求学。王尽美捧信兴奋不已,他跑到南岭的乔有山上,望着泛着绿色生机的乡村大地,对未来满怀憧憬。

但是,母亲反对王尽美外出求学,尽管他费尽口舌,母亲就是不同意。

王尽美陷入两难抉择:为了家庭放弃自己求学救国的抱负,还是为了抱负割舍家庭?妻子李五妹见他痛苦焦灼,就支招:“咱娘就怕缠磨,她不答应,你就不停地缠磨她,她走到哪里,你就跟到哪里。”

王尽美的嫡孙王明华回忆:“我祖父就整天和我的曾祖母磨,要她点头。曾祖母走到哪里,他就跟到哪里;曾祖母烧火做饭,他就倚在屋门框缠磨着,后来竟让门框把他衣服的肩膀处磨破了。曾祖母每当对我讲起此事,都要掉眼泪。”

在王尽美的努力争取下,母亲终于同意了。

1918年7月的一个清晨,王尽美背上行李,告别家人,踏上了去济南求学的道路。他登上南岭的乔有山,眺望着脚下这片绿色葱郁的大地,不禁慷慨激昂地高声吟诵道:“沉浮谁主问苍茫,古往今来一战场。潍水泥沙挟入海,铮铮乔有看沧桑。”他走出了乔有山,走上了求学报国的道路。

入北园分校读预科 发愤读书威信很高

济南城与黄河之间的小清河沿岸地带,地势平阔,水肥地沃,池塘棋布,盛产蔬菜与稻米,是济南有名的菜篮子与米仓,这里地处济南城以北,又以园畦地为主,故名北园。山东省立第一师范学校于1917年在此建北园分校,主要招收高小毕业生。1918年秋,王尽美考入北园分校,要先在此上一年预科班。

学校有官费津贴,学生不交学费,食宿和书籍也一概由校方供应,并发制服。

省立一师是一所制度较完备的中等师范学校,制定了多种规则,如教室规则、宿舍规则、自习规则、阅览规则、实习规则、考勤规则、音乐练习规则、奖惩规则等。学校定期举行各种例会和活动,如朝会、讲演会。讲演会在每周六下午举行,学生轮流讲演,以增进知识,练习表达。此外还成立了武术部、音乐部。课程设置也相当紧张,每周36节课。

从走进校门的第一天,王尽美就下定决心发愤学习。

为了让自己学得更全面,王尽美除了学习算术、国文、地理、历史、美学、伦理学等主课外,还学习绘画、音乐、体育。每天上六七节课,课余时间也安排得满满的,阅读、唱歌,还学习书法。到周日,同学们都去城里玩,他却留在宿舍看书。他每天除了学习就是学习。

王尽美博览群书,不仅写得一手好文章,练得一手好字,还喜欢绘画,爱好音乐,是学校雅乐组的笛子、唢呐吹奏员。他成绩优异、多才多艺,在学校里又以性情温和、谦虚谨慎、待人热情而闻名,同学们都愿意接近他,他的威信很高。

在预科班的光阴,就这样飞速流逝着……

预感时代变革 立志拯救乡村教育

当“十月革命”胜利的消息传到诸城大北杏村时,王尽美已在家务农两年多了。他从枳沟高小毕业回家时,曾怀着一腔热情,想用新文化新思想去改变乡人愚昧落后的思想,非但没成功,反而被村民视为另类,遭受孤立。

当他面对开设在庙宇或祠堂的乡村学校,面对一个个迂腐的老秀才、老童生,甚至冬烘先生出入课堂,面对学校简陋的教学器具、教材时,再想到那些唯利是图的乡绅,他痛恨乡村教育的黑暗与腐败,不断思索求变。

“十月革命”的胜利,让他预感到中国即将发生一场伟大的时代变革。他产生了教育救国的远大抱负,决定外出求学,投身时代变革的洪流。

王尽美把想法告诉了他在枳沟高小读书时的老师王新甫。王新甫当时被称为“革命党”,王尽美正是在其熏陶下开始阅读进步书刊,逐渐产生进步思想。王尽美在家期间,师生二人一直有联系,经常交流对时局的看法,王新甫可谓一名良师益友。

王新甫很支持王尽美的想法,建议他去济南求学,因为济南是全省的政治、经济、文化中心,发展机会多。

当王新甫问王尽美想报考什么学校时,王尽美毫不犹豫地说:“师范。”

“为什么考师范?”

王尽美感慨地说:“通过近三年对乡村教育现状的观察,我感到乡村教育太黑暗、太腐败了。乡村教育是一切教育的基础,城市的中等学校学生都是从乡村教育出来的,可以说乡村教育是改造社会之利器,而师范教育又是乡村教育之基础。只有改良好乡村教育,才能办好整个国民教育。”

王新甫听后,痛心而又忧虑地说:“乡村教育积弊已久,怕是积重难返了。”

王尽美却毫不灰心:“即使再难,也要去努力。我要像老师您一样,凭一己之力,先从改变身边的每个人开始。只有我们每个人都去努力,乡村教育才有改变的希望。”

王尽美又道:“师范里的每一位学生就是发达教育的孢子,将来能把我四万万同胞的腐败脑筋洗刷净尽,更换上光明纯洁的思想。”

想读省立一师 努力说服母亲同意

王尽美请在济南教学的王翔千推荐合适的学校。1918年春节刚过,王翔千来信了,他很赞同王尽美的想法,建议他报考山东省立第一师范学校(简称省立一师),这所学校不仅是山东的名校,还实行公费教育,很适合贫寒子弟求学。王尽美捧信兴奋不已,他跑到南岭的乔有山上,望着泛着绿色生机的乡村大地,对未来满怀憧憬。

但是,母亲反对王尽美外出求学,尽管他费尽口舌,母亲就是不同意。

王尽美陷入两难抉择:为了家庭放弃自己求学救国的抱负,还是为了抱负割舍家庭?妻子李五妹见他痛苦焦灼,就支招:“咱娘就怕缠磨,她不答应,你就不停地缠磨她,她走到哪里,你就跟到哪里。”

王尽美的嫡孙王明华回忆:“我祖父就整天和我的曾祖母磨,要她点头。曾祖母走到哪里,他就跟到哪里;曾祖母烧火做饭,他就倚在屋门框缠磨着,后来竟让门框把他衣服的肩膀处磨破了。曾祖母每当对我讲起此事,都要掉眼泪。”

在王尽美的努力争取下,母亲终于同意了。

1918年7月的一个清晨,王尽美背上行李,告别家人,踏上了去济南求学的道路。他登上南岭的乔有山,眺望着脚下这片绿色葱郁的大地,不禁慷慨激昂地高声吟诵道:“沉浮谁主问苍茫,古往今来一战场。潍水泥沙挟入海,铮铮乔有看沧桑。”他走出了乔有山,走上了求学报国的道路。

入北园分校读预科 发愤读书威信很高

济南城与黄河之间的小清河沿岸地带,地势平阔,水肥地沃,池塘棋布,盛产蔬菜与稻米,是济南有名的菜篮子与米仓,这里地处济南城以北,又以园畦地为主,故名北园。山东省立第一师范学校于1917年在此建北园分校,主要招收高小毕业生。1918年秋,王尽美考入北园分校,要先在此上一年预科班。

学校有官费津贴,学生不交学费,食宿和书籍也一概由校方供应,并发制服。

省立一师是一所制度较完备的中等师范学校,制定了多种规则,如教室规则、宿舍规则、自习规则、阅览规则、实习规则、考勤规则、音乐练习规则、奖惩规则等。学校定期举行各种例会和活动,如朝会、讲演会。讲演会在每周六下午举行,学生轮流讲演,以增进知识,练习表达。此外还成立了武术部、音乐部。课程设置也相当紧张,每周36节课。

从走进校门的第一天,王尽美就下定决心发愤学习。

为了让自己学得更全面,王尽美除了学习算术、国文、地理、历史、美学、伦理学等主课外,还学习绘画、音乐、体育。每天上六七节课,课余时间也安排得满满的,阅读、唱歌,还学习书法。到周日,同学们都去城里玩,他却留在宿舍看书。他每天除了学习就是学习。

王尽美博览群书,不仅写得一手好文章,练得一手好字,还喜欢绘画,爱好音乐,是学校雅乐组的笛子、唢呐吹奏员。他成绩优异、多才多艺,在学校里又以性情温和、谦虚谨慎、待人热情而闻名,同学们都愿意接近他,他的威信很高。

在预科班的光阴,就这样飞速流逝着……

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250509/01/01-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250509/02/02-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250509/03/03-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250509/04/04-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250509/05/05-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250509/06/06-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250509/07/07-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250509/08/08-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250509/09/09-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250509/10/10-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250509/11/Page11-1500.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250509/12-13/Page12-13-1500.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250509/14/Page14-1500.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250509/15/Page15-1500.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250509/16/Page16-1500.jpg)