16版:光影记录

16版:光影记录

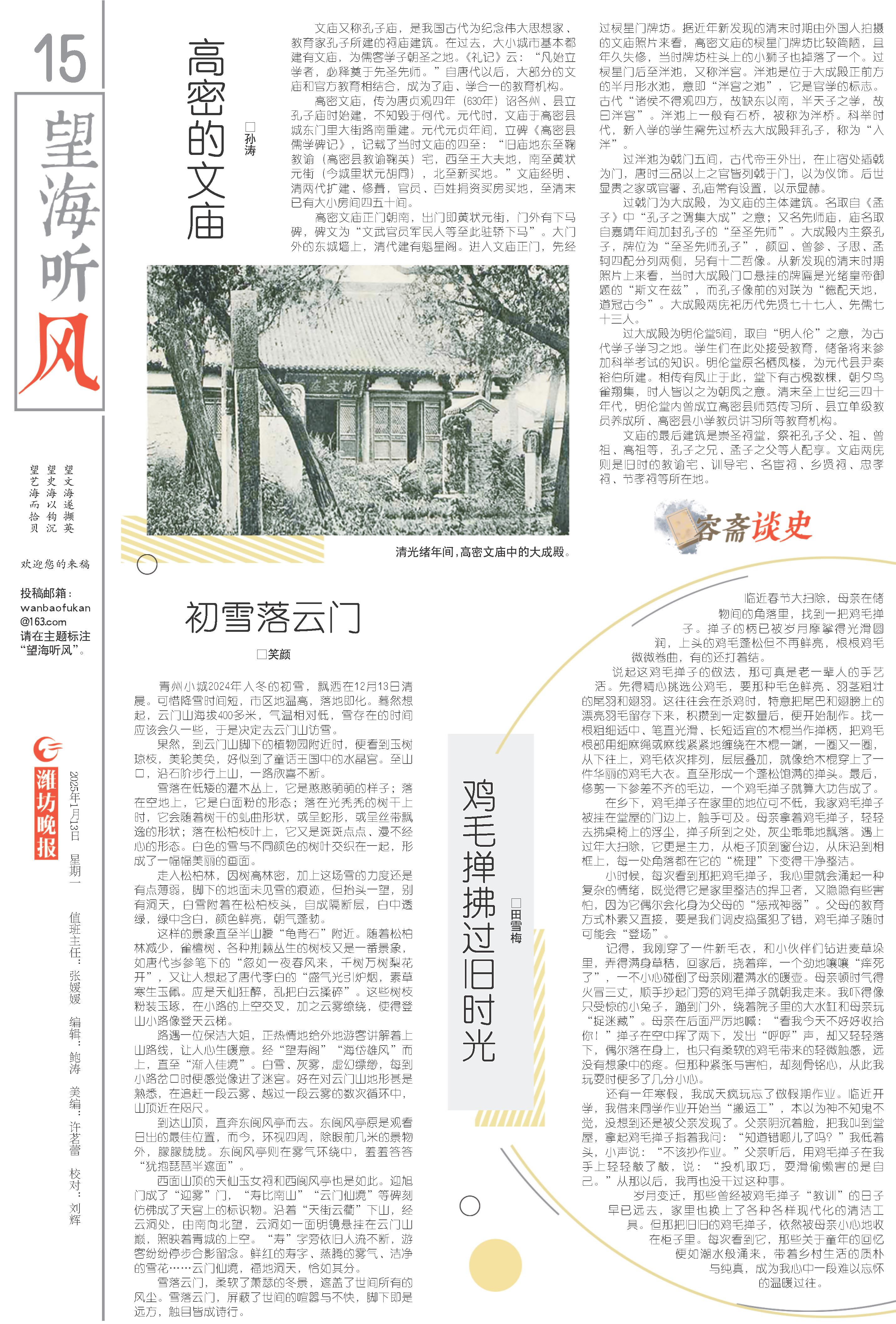

- * 向前飞

□田雪梅

物间的角落里,找到一把鸡毛掸子。掸子的柄已被岁月摩挲得光滑圆润,上头的鸡毛蓬松但不再鲜亮,根根鸡毛微微卷曲,有的还打着结。

说起这鸡毛掸子的做法,那可真是老一辈人的手艺活。先得精心挑选公鸡毛,要那种毛色鲜亮、羽茎粗壮的尾羽和翅羽。这往往会在杀鸡时,特意把尾巴和翅膀上的漂亮羽毛留存下来,积攒到一定数量后,便开始制作。找一根粗细适中、笔直光滑、长短适宜的木棍当作掸柄,把鸡毛根部用细麻绳或麻线紧紧地缠绕在木棍一端,一圈又一圈,从下往上,鸡毛依次排列,层层叠加,就像给木棍穿上了一件华丽的鸡毛大衣。直至形成一个蓬松饱满的掸头。最后,修剪一下参差不齐的毛边,一个鸡毛掸子就算大功告成了。

在乡下,鸡毛掸子在家里的地位可不低,我家鸡毛掸子被挂在堂屋的门边上,触手可及。母亲拿着鸡毛掸子,轻轻去拂桌椅上的浮尘,掸子所到之处,灰尘乖乖地飘落。遇上过年大扫除,它更是主力,从柜子顶到窗台边,从床沿到相框上,每一处角落都在它的“梳理”下变得干净整洁。

小时候,每次看到那把鸡毛掸子,我心里就会涌起一种复杂的情绪,既觉得它是家里整洁的捍卫者,又隐隐有些害怕,因为它偶尔会化身为父母的“惩戒神器”。父母的教育方式朴素又直接,要是我们调皮捣蛋犯了错,鸡毛掸子随时可能会“登场”。

记得,我刚穿了一件新毛衣,和小伙伴们钻进麦草垛里,弄得满身草秸,回家后,挠着痒,一个劲地嚷嚷“痒死了”,一不小心碰倒了母亲刚灌满水的暖壶。母亲顿时气得火冒三丈,顺手抄起门旁的鸡毛掸子就朝我走来。我吓得像只受惊的小兔子,蹦到门外,绕着院子里的大水缸和母亲玩“捉迷藏”。母亲在后面严厉地喊:“看我今天不好好收拾你!”掸子在空中挥了两下,发出“呼呼”声,却又轻轻落下,偶尔落在身上,也只有柔软的鸡毛带来的轻微触感,远没有想象中的疼。但那种紧张与害怕,却刻骨铭心,从此我玩耍时便多了几分小心。

还有一年寒假,我成天疯玩忘了做假期作业。临近开学,我借来同学作业开始当“搬运工”,本以为神不知鬼不觉,没想到还是被父亲发现了。父亲阴沉着脸,把我叫到堂屋,拿起鸡毛掸子指着我问:“知道错哪儿了吗?”我低着头,小声说:“不该抄作业。”父亲听后,用鸡毛掸子在我手上轻轻敲了敲,说:“投机取巧,耍滑偷懒害的是自己。”从那以后,我再也没干过这种事。

岁月变迁,那些曾经被鸡毛掸子“教训”的日子早已远去,家里也换上了各种各样现代化的清洁工具。但那把旧旧的鸡毛掸子,依然被母亲小心地收在柜子里。每次看到它,那些关于童年的回忆便如潮水般涌来,带着乡村生活的质朴与纯真,成为我心中一段难以忘怀的温暖过往。

物间的角落里,找到一把鸡毛掸子。掸子的柄已被岁月摩挲得光滑圆润,上头的鸡毛蓬松但不再鲜亮,根根鸡毛微微卷曲,有的还打着结。

说起这鸡毛掸子的做法,那可真是老一辈人的手艺活。先得精心挑选公鸡毛,要那种毛色鲜亮、羽茎粗壮的尾羽和翅羽。这往往会在杀鸡时,特意把尾巴和翅膀上的漂亮羽毛留存下来,积攒到一定数量后,便开始制作。找一根粗细适中、笔直光滑、长短适宜的木棍当作掸柄,把鸡毛根部用细麻绳或麻线紧紧地缠绕在木棍一端,一圈又一圈,从下往上,鸡毛依次排列,层层叠加,就像给木棍穿上了一件华丽的鸡毛大衣。直至形成一个蓬松饱满的掸头。最后,修剪一下参差不齐的毛边,一个鸡毛掸子就算大功告成了。

在乡下,鸡毛掸子在家里的地位可不低,我家鸡毛掸子被挂在堂屋的门边上,触手可及。母亲拿着鸡毛掸子,轻轻去拂桌椅上的浮尘,掸子所到之处,灰尘乖乖地飘落。遇上过年大扫除,它更是主力,从柜子顶到窗台边,从床沿到相框上,每一处角落都在它的“梳理”下变得干净整洁。

小时候,每次看到那把鸡毛掸子,我心里就会涌起一种复杂的情绪,既觉得它是家里整洁的捍卫者,又隐隐有些害怕,因为它偶尔会化身为父母的“惩戒神器”。父母的教育方式朴素又直接,要是我们调皮捣蛋犯了错,鸡毛掸子随时可能会“登场”。

记得,我刚穿了一件新毛衣,和小伙伴们钻进麦草垛里,弄得满身草秸,回家后,挠着痒,一个劲地嚷嚷“痒死了”,一不小心碰倒了母亲刚灌满水的暖壶。母亲顿时气得火冒三丈,顺手抄起门旁的鸡毛掸子就朝我走来。我吓得像只受惊的小兔子,蹦到门外,绕着院子里的大水缸和母亲玩“捉迷藏”。母亲在后面严厉地喊:“看我今天不好好收拾你!”掸子在空中挥了两下,发出“呼呼”声,却又轻轻落下,偶尔落在身上,也只有柔软的鸡毛带来的轻微触感,远没有想象中的疼。但那种紧张与害怕,却刻骨铭心,从此我玩耍时便多了几分小心。

还有一年寒假,我成天疯玩忘了做假期作业。临近开学,我借来同学作业开始当“搬运工”,本以为神不知鬼不觉,没想到还是被父亲发现了。父亲阴沉着脸,把我叫到堂屋,拿起鸡毛掸子指着我问:“知道错哪儿了吗?”我低着头,小声说:“不该抄作业。”父亲听后,用鸡毛掸子在我手上轻轻敲了敲,说:“投机取巧,耍滑偷懒害的是自己。”从那以后,我再也没干过这种事。

岁月变迁,那些曾经被鸡毛掸子“教训”的日子早已远去,家里也换上了各种各样现代化的清洁工具。但那把旧旧的鸡毛掸子,依然被母亲小心地收在柜子里。每次看到它,那些关于童年的回忆便如潮水般涌来,带着乡村生活的质朴与纯真,成为我心中一段难以忘怀的温暖过往。

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250113/01/01-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250113/02/02-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250113/03/03-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250113/04/04-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250113/05/05-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250113/06/06-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250113/07/07-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250113/08/08-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250113/09/09-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250113/10/10-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250113/11/11-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250113/12/12-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250113/13/13-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250113/14/14-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250113/15/15-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250113/16/Page16-1500.jpg)