16版:光影记录

16版:光影记录

- * 向前飞

□孙涛

文庙又称孔子庙,是我国古代为纪念伟大思想家、教育家孔子所建的祠庙建筑。在过去,大小城市基本都建有文庙,为儒客学子朝圣之地。《礼记》云:“凡始立学者,必释奠于先圣先师。”自唐代以后,大部分的文庙和官方教育相结合,成为了庙、学合一的教育机构。

高密文庙,传为唐贞观四年(630年)诏各州、县立孔子庙时始建,不知毁于何代。元代时,文庙于高密县城东门里大街路南重建。元代元贞年间,立碑《高密县儒学碑记》,记载了当时文庙的四至:“旧庙地东至鞠教谕(高密县教谕鞠英)宅,西至王大夫地,南至黄状元街(今城里状元胡同),北至新买地。”文庙经明、清两代扩建、修葺,官员、百姓捐资买房买地,至清末已有大小房间四五十间。

高密文庙正门朝南,出门即黄状元街,门外有下马碑,碑文为“文武官员军民人等至此驻轿下马”。大门外的东城墙上,清代建有魁星阁。进入文庙正门,先经过棂星门牌坊。据近年新发现的清末时期由外国人拍摄的文庙照片来看,高密文庙的棂星门牌坊比较简陋,且年久失修,当时牌坊柱头上的小狮子也掉落了一个。过棂星门后至泮池,又称泮宫。泮池是位于大成殿正前方的半月形水池,意即“泮宫之池”,它是官学的标志。古代“诸侯不得观四方,故缺东以南,半天子之学,故曰泮宫”。泮池上一般有石桥,被称为泮桥。科举时代,新入学的学生需先过桥去大成殿拜孔子,称为“入泮”。

过泮池为戟门五间,古代帝王外出,在止宿处插戟为门,唐时三品以上之官皆列戟于门,以为仪饰。后世显贵之家或官署、孔庙常有设置,以示显赫。

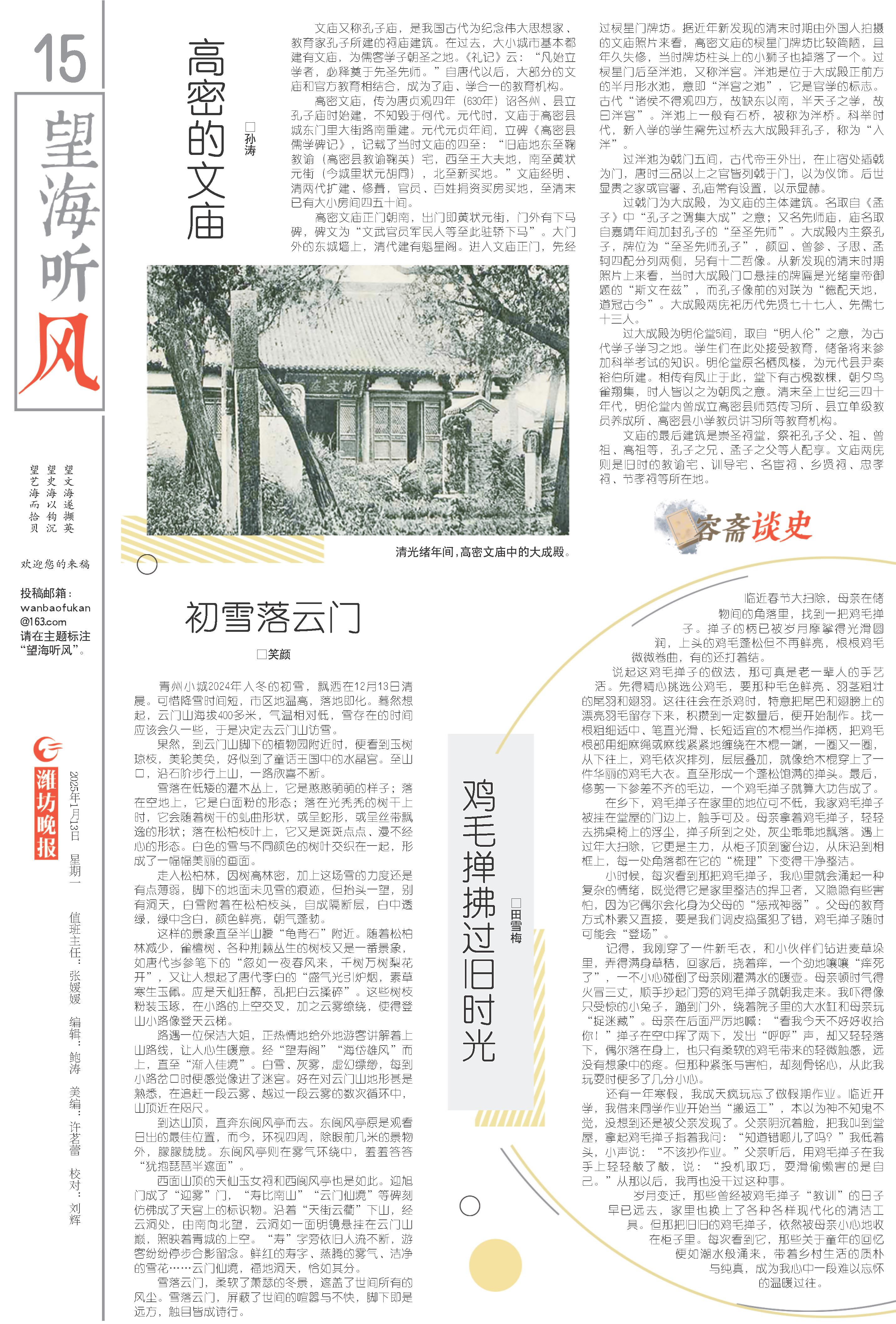

过戟门为大成殿,为文庙的主体建筑。名取自《孟子》中“孔子之谓集大成”之意;又名先师庙,庙名取自嘉靖年间加封孔子的“至圣先师”。大成殿内主祭孔子,牌位为“至圣先师孔子”,颜回、曾参、子思、孟轲四配分列两侧,另有十二哲像。从新发现的清末时期照片上来看,当时大成殿门口悬挂的牌匾是光绪皇帝御题的“斯文在兹”,而孔子像前的对联为“德配天地,道冠古今”。大成殿两庑祀历代先贤七十七人、先儒七十三人。

过大成殿为明伦堂5间,取自“明人伦”之意,为古代学子学习之地。学生们在此处接受教育,储备将来参加科举考试的知识。明伦堂原名栖凤楼,为元代县尹秦裕伯所建。相传有凤止于此,堂下有古槐数棵,朝夕鸟雀翔集,时人皆以之为朝凤之意。清末至上世纪三四十年代,明伦堂内曾成立高密县师范传习所、县立单级教员养成所、高密县小学教员讲习所等教育机构。

文庙的最后建筑是崇圣祠堂,祭祀孔子父、祖、曾祖、高祖等,孔子之兄、孟子之父等人配享。文庙两庑则是旧时的教谕宅、训导宅、名宦祠、乡贤祠、忠孝祠、节孝祠等所在地。

文庙又称孔子庙,是我国古代为纪念伟大思想家、教育家孔子所建的祠庙建筑。在过去,大小城市基本都建有文庙,为儒客学子朝圣之地。《礼记》云:“凡始立学者,必释奠于先圣先师。”自唐代以后,大部分的文庙和官方教育相结合,成为了庙、学合一的教育机构。

高密文庙,传为唐贞观四年(630年)诏各州、县立孔子庙时始建,不知毁于何代。元代时,文庙于高密县城东门里大街路南重建。元代元贞年间,立碑《高密县儒学碑记》,记载了当时文庙的四至:“旧庙地东至鞠教谕(高密县教谕鞠英)宅,西至王大夫地,南至黄状元街(今城里状元胡同),北至新买地。”文庙经明、清两代扩建、修葺,官员、百姓捐资买房买地,至清末已有大小房间四五十间。

高密文庙正门朝南,出门即黄状元街,门外有下马碑,碑文为“文武官员军民人等至此驻轿下马”。大门外的东城墙上,清代建有魁星阁。进入文庙正门,先经过棂星门牌坊。据近年新发现的清末时期由外国人拍摄的文庙照片来看,高密文庙的棂星门牌坊比较简陋,且年久失修,当时牌坊柱头上的小狮子也掉落了一个。过棂星门后至泮池,又称泮宫。泮池是位于大成殿正前方的半月形水池,意即“泮宫之池”,它是官学的标志。古代“诸侯不得观四方,故缺东以南,半天子之学,故曰泮宫”。泮池上一般有石桥,被称为泮桥。科举时代,新入学的学生需先过桥去大成殿拜孔子,称为“入泮”。

过泮池为戟门五间,古代帝王外出,在止宿处插戟为门,唐时三品以上之官皆列戟于门,以为仪饰。后世显贵之家或官署、孔庙常有设置,以示显赫。

过戟门为大成殿,为文庙的主体建筑。名取自《孟子》中“孔子之谓集大成”之意;又名先师庙,庙名取自嘉靖年间加封孔子的“至圣先师”。大成殿内主祭孔子,牌位为“至圣先师孔子”,颜回、曾参、子思、孟轲四配分列两侧,另有十二哲像。从新发现的清末时期照片上来看,当时大成殿门口悬挂的牌匾是光绪皇帝御题的“斯文在兹”,而孔子像前的对联为“德配天地,道冠古今”。大成殿两庑祀历代先贤七十七人、先儒七十三人。

过大成殿为明伦堂5间,取自“明人伦”之意,为古代学子学习之地。学生们在此处接受教育,储备将来参加科举考试的知识。明伦堂原名栖凤楼,为元代县尹秦裕伯所建。相传有凤止于此,堂下有古槐数棵,朝夕鸟雀翔集,时人皆以之为朝凤之意。清末至上世纪三四十年代,明伦堂内曾成立高密县师范传习所、县立单级教员养成所、高密县小学教员讲习所等教育机构。

文庙的最后建筑是崇圣祠堂,祭祀孔子父、祖、曾祖、高祖等,孔子之兄、孟子之父等人配享。文庙两庑则是旧时的教谕宅、训导宅、名宦祠、乡贤祠、忠孝祠、节孝祠等所在地。

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250113/01/01-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250113/02/02-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250113/03/03-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250113/04/04-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250113/05/05-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250113/06/06-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250113/07/07-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250113/08/08-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250113/09/09-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250113/10/10-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250113/11/11-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250113/12/12-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250113/13/13-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250113/14/14-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250113/15/15-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250113/16/Page16-1500.jpg)