01版:人文潍坊·潍坊齐文化寻踪

01版:人文潍坊·潍坊齐文化寻踪

- * 潍坊齐文化寻踪

05版:人文潍坊·潍坊齐文化寻踪

05版:人文潍坊·潍坊齐文化寻踪

- * 名相强国将才奔齐

06版:人文潍坊·潍坊齐文化寻踪

06版:人文潍坊·潍坊齐文化寻踪

- * 留存遗迹以示纪念

07版:人文潍坊·潍坊齐文化寻踪

07版:人文潍坊·潍坊齐文化寻踪

- * 田齐王陵留下故事

08版:人文潍坊·潍坊齐文化寻踪

08版:人文潍坊·潍坊齐文化寻踪

- * 古村老井传说动人

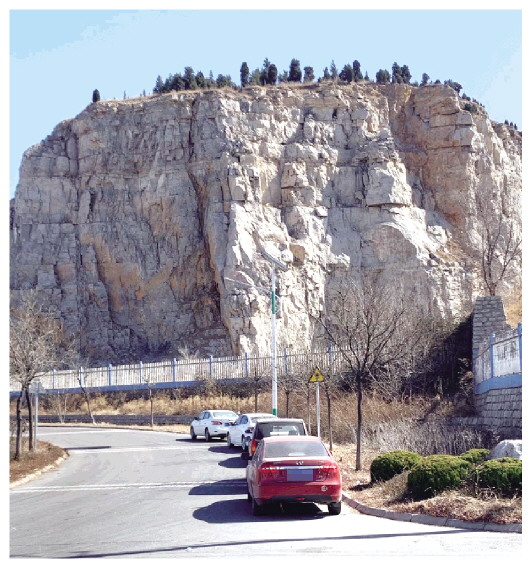

峱(náo)山,位于青州城区西北14.5公里邵庄镇境内,海拔216米。新华字典和现代汉语词典对“峱山”的解释是:古山名,在山东省。《诗经》里的峱山、桓公猎峱、峱山纳贤、宁戚饭牛等故事让这座小山拥有了深厚的文化底蕴和耀眼光环。

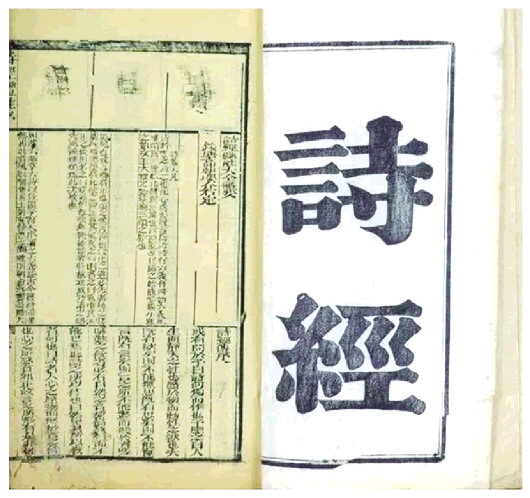

《诗经》里的峱山 理想的游猎场

峱山不高,既无奇峰危石,又无翠谷幽洞,可是在春秋时期,这里却是山清水秀、古木参天,不失为休闲游览的好地方。因为它风景优美,又距离齐国都城不远,自然就成了人们理想的游猎场所,从王公大臣到贵族子弟都经常到峱山打猎游玩。

《诗经·齐风》里有一首民歌《还》,是描写打猎场景和赞美峱山的诗。《还》诗写道:

子之还兮,

遭我乎峱之间兮。

并驱从两肩兮,

揖我谓我儇兮。

子之茂兮,

遭我乎峱之道兮。

并驱从两牧兮,

揖我谓我之好兮。

子之昌兮,

遭我乎峱之阳兮。

并驱从两狼兮,

揖我谓我臧兮。

这首诗真实地记录了打猎生活的愉快和猎人之间的交往情感。

据说这是齐哀公时期的一首民歌,哀公好打猎,影响很大,一时齐民打猎成风。这首诗说的是两个青年猎人,在峱山打猎相遇的故事。他们礼貌、善良、勇敢、顽强,互相协作,共同猎捕。同时,诗内对峱山的整体风貌也作了描述,是一首赞美峱山的诗。

从民歌的角度理解《还》,它决不可能只在峱山一带流传,极有可能在齐国的城市农村、山区平原广泛传唱。

宁戚唱《饭牛歌》 齐桓公峱山纳贤

卫国有人名“宁戚”,满肚子学问,很有本事,只因家贫如洗,被人轻视,只好靠给人赶车为生。他听说齐桓公礼贤下士,很想应召而出,干一番大事业,于是赶着牛车到齐国探听虚实。齐桓公得信,赶紧派相国管仲出迎,并一再嘱咐,无论如何不能慢待了找上门来的人才。管仲有点为难:宁戚是个什么长相?他到齐国来投奔何处也不知道,人海茫茫,到哪里去找呢?于是他换上便服,独自一人走出城门,四处查访。

一天,管仲来到峱山脚下,见一人悠然自得地倚在车辕上喂牛。这人头戴破斗笠,赤着双脚,粗布短衫只搭到大腿,一身穷人打扮。管仲走近一打量,发现此人虽然衣着不济,但眉宇间透着一股浩然正气,知道必有来历,就主动上前搭话。那人坦然一笑,只没头没尾地回答了“浩浩乎”三个字。管仲不知道这是什么意思,又不便多问,只好无可奈何地一笑,暂时回府了。直到吃午饭,管仲还在皱眉琢磨。陪他吃饭的小妾婧问他有何心事,管仲便把峱山前遇到赶车人的情景说了一遍,要婧帮他琢磨一下“浩浩乎”三个字是啥意思。婧抿嘴一笑,不加思索地说:“人家已经告诉你了,大人还不知道呢,古时候有一首《白水诗》说:‘浩浩白水。鯈鯈之鱼。君来召我。我将安居。国家未立。从我焉如。’这人是求官来了,他问大人如何用他呢。”管仲一听,心中豁然开朗,饭也顾不得吃,赶紧向齐桓公禀报。

桓公即令套车,同管仲一起来到峱山脚下。那人见桓公的车辇来到跟前,既不回避,也不搭话,只悠闲地敲着牛角唱:“南山矸,白石烂,生不遭尧与舜禅,短布单衣适至骭(gàn),从昏饭牛薄夜半,长夜漫漫何时旦。”

齐桓公当然听出这《饭牛歌》话中带刺,不免动起气来。尽管已经断定站在面前的人可能就是宁戚,还是命令左右将宁戚推到车前,板着面孔问他的姓名、居处。宁戚的回答证实了他的判断,齐桓公心中暗喜,但仍不动声色,语气更严厉了:“你这个赶车的好大的胆子,竟敢在光天化日之下讥讽时政,该当何罪!”宁戚并不害怕,平静地说:“小人何敢讥讽时政?只不过以实论实罢了。”桓公用手拍着车辕说:“还敢犟嘴!当今天子在上,寡人率诸侯宾服于下,百姓乐业,草木沾春,舜日尧天,不过如此。你说‘不遭尧与舜’,又说‘长夜不旦’,不是讥讽又是什么?”宁戚淡淡一笑,说自己的《饭牛歌》“凿凿有据”,接着他深刻分析了时局形势以及齐桓公施政的利弊。

齐桓公毕竟是一国之君,居然被一个初次见面的赶车人当众揭了疮疤,未免有点下不来台,一时语塞。一个名叫隰(xí)朋的大夫趋前一步,低声对齐桓公说:“此人见势不趋,见威不惕,非寻常车夫也!”齐桓公平心静气地一想,觉得有理,所谓良药苦口,忠言逆耳,宁戚是难得的良臣。于是,他命令左右把宁戚扶上车辇,请回宫里,拜为上卿。

后来,宁戚在帮助齐桓公治理国家中显示了非凡的才华。

《诗经》里的峱山 理想的游猎场

峱山不高,既无奇峰危石,又无翠谷幽洞,可是在春秋时期,这里却是山清水秀、古木参天,不失为休闲游览的好地方。因为它风景优美,又距离齐国都城不远,自然就成了人们理想的游猎场所,从王公大臣到贵族子弟都经常到峱山打猎游玩。

《诗经·齐风》里有一首民歌《还》,是描写打猎场景和赞美峱山的诗。《还》诗写道:

子之还兮,

遭我乎峱之间兮。

并驱从两肩兮,

揖我谓我儇兮。

子之茂兮,

遭我乎峱之道兮。

并驱从两牧兮,

揖我谓我之好兮。

子之昌兮,

遭我乎峱之阳兮。

并驱从两狼兮,

揖我谓我臧兮。

这首诗真实地记录了打猎生活的愉快和猎人之间的交往情感。

据说这是齐哀公时期的一首民歌,哀公好打猎,影响很大,一时齐民打猎成风。这首诗说的是两个青年猎人,在峱山打猎相遇的故事。他们礼貌、善良、勇敢、顽强,互相协作,共同猎捕。同时,诗内对峱山的整体风貌也作了描述,是一首赞美峱山的诗。

从民歌的角度理解《还》,它决不可能只在峱山一带流传,极有可能在齐国的城市农村、山区平原广泛传唱。

宁戚唱《饭牛歌》 齐桓公峱山纳贤

卫国有人名“宁戚”,满肚子学问,很有本事,只因家贫如洗,被人轻视,只好靠给人赶车为生。他听说齐桓公礼贤下士,很想应召而出,干一番大事业,于是赶着牛车到齐国探听虚实。齐桓公得信,赶紧派相国管仲出迎,并一再嘱咐,无论如何不能慢待了找上门来的人才。管仲有点为难:宁戚是个什么长相?他到齐国来投奔何处也不知道,人海茫茫,到哪里去找呢?于是他换上便服,独自一人走出城门,四处查访。

一天,管仲来到峱山脚下,见一人悠然自得地倚在车辕上喂牛。这人头戴破斗笠,赤着双脚,粗布短衫只搭到大腿,一身穷人打扮。管仲走近一打量,发现此人虽然衣着不济,但眉宇间透着一股浩然正气,知道必有来历,就主动上前搭话。那人坦然一笑,只没头没尾地回答了“浩浩乎”三个字。管仲不知道这是什么意思,又不便多问,只好无可奈何地一笑,暂时回府了。直到吃午饭,管仲还在皱眉琢磨。陪他吃饭的小妾婧问他有何心事,管仲便把峱山前遇到赶车人的情景说了一遍,要婧帮他琢磨一下“浩浩乎”三个字是啥意思。婧抿嘴一笑,不加思索地说:“人家已经告诉你了,大人还不知道呢,古时候有一首《白水诗》说:‘浩浩白水。鯈鯈之鱼。君来召我。我将安居。国家未立。从我焉如。’这人是求官来了,他问大人如何用他呢。”管仲一听,心中豁然开朗,饭也顾不得吃,赶紧向齐桓公禀报。

桓公即令套车,同管仲一起来到峱山脚下。那人见桓公的车辇来到跟前,既不回避,也不搭话,只悠闲地敲着牛角唱:“南山矸,白石烂,生不遭尧与舜禅,短布单衣适至骭(gàn),从昏饭牛薄夜半,长夜漫漫何时旦。”

齐桓公当然听出这《饭牛歌》话中带刺,不免动起气来。尽管已经断定站在面前的人可能就是宁戚,还是命令左右将宁戚推到车前,板着面孔问他的姓名、居处。宁戚的回答证实了他的判断,齐桓公心中暗喜,但仍不动声色,语气更严厉了:“你这个赶车的好大的胆子,竟敢在光天化日之下讥讽时政,该当何罪!”宁戚并不害怕,平静地说:“小人何敢讥讽时政?只不过以实论实罢了。”桓公用手拍着车辕说:“还敢犟嘴!当今天子在上,寡人率诸侯宾服于下,百姓乐业,草木沾春,舜日尧天,不过如此。你说‘不遭尧与舜’,又说‘长夜不旦’,不是讥讽又是什么?”宁戚淡淡一笑,说自己的《饭牛歌》“凿凿有据”,接着他深刻分析了时局形势以及齐桓公施政的利弊。

齐桓公毕竟是一国之君,居然被一个初次见面的赶车人当众揭了疮疤,未免有点下不来台,一时语塞。一个名叫隰(xí)朋的大夫趋前一步,低声对齐桓公说:“此人见势不趋,见威不惕,非寻常车夫也!”齐桓公平心静气地一想,觉得有理,所谓良药苦口,忠言逆耳,宁戚是难得的良臣。于是,他命令左右把宁戚扶上车辇,请回宫里,拜为上卿。

后来,宁戚在帮助齐桓公治理国家中显示了非凡的才华。

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20230513/01/01-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20230513/02/02-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20230513/03/03-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20230513/04/Page04-1500.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20230513/05/Page05-1500.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20230513/06/Page06-1500.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20230513/07/Page07-1500.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20230513/08/Page08-1500.jpg)