01版:导读

01版:导读

- *

逛美食街

品烟火气

14版:法治

14版:法治

- * 潍坊人 过年莫添赌

- * 陌生电话不可靠 转账汇款是圈套

- * 分类广告

- * 出入境这些业务恢复办理了

16版:光影记录

16版:光影记录

- * 冰封

□赵笃珍

在2023年1月14日国画大师于希宁诞辰110周年纪念日到来之际,我心潮澎湃,思绪万千,缅怀之情油然而生。于老的音容笑貌又浮现在我的脑海里,对我的谆谆教诲又在耳边回响。

我第一次见到于老是在1962年底,当时,郭味蕖、于希宁、赫保真三位国画大师受邀来潍举办画展。他们下榻于昌潍地区第一招待所,即向阳路的小黄楼。母亲经常带着我去看望他们。画展于1963年元旦在潍坊市文化馆(原南门外黄楼)举办,观展的群众络绎不绝,三位大师为地委大礼堂门厅两侧作巨幅国画,内容是“百花齐放”“万紫千红”,三人配合默契,从构图章法到笔墨色彩,达到了高水平的艺术境界,可惜两幅作品在“文革”中都被毁了。

我每次去于老家中拜访,首先映入眼帘的是于老自题的“寒梅劲松之居”横匾。于老精神矍铄,心胸开阔,他那抱朴守真、厚积薄发的学养令我深为折服。于老与我舅舅郭味蕖是几十年荣辱与共、肝胆相照的挚友。1981年,我舅舅去世十周年,于老还作了回忆文章《回忆郭味蕖砚长》,缅怀之情跃然纸上。

1991年,一天,我去济南探望于老和师母,二位老人刚从北京回来,去北京是为毛主席纪念堂捐献白梅与凌霄两幅画作的。当时两位老人正在吃饭,于老则让我坐到他身旁,一边吃饭一边和我聊着,他很关心家乡潍坊的情况,当我谈到潍坊的巨大变化时,于老很高兴。后来谈到绘画,于老叮嘱我平时要多注重生活积累、基本功的锤炼与各方面艺术修养的提高,还要注重理论学习,善于吸收前人的经验,不断开阔视野,丰富见识,并鼓励我要经常换换环境,特别是大的环境,到自然中去,让自己的作品从自然中来。

于老还非常关心家乡潍坊的文化发展,多次来潍坊参加风筝会,举办绘画艺术讲座。1983年,于老来潍坊,当听到由陈寿荣老师与我发起的郭味蕖故居陈列正在初步布置、修缮时,他立刻在谭英林老师的陪同下前往。望着挚友的遗物,怀念之情涌上于老的心头。2003年初夏,于老由沈光伟老师陪同来到潍坊市博物馆参观,我有幸一起前往。于老兴致很高,尤其对展出的古字画特别感兴趣,每一幅作品都看得非常仔细。累了,他就坐在椅子上看,认真揣摩作者的立意及用笔用墨。当看到启蒙老师丁启喆的画作时,他观看良久,对启蒙老师的怀念之情溢于言表。当看到郑板桥所绘墨竹画作时,他深深地沉浸其中,也许是想起了郑板桥这位慷慨啸傲、不趋炎附势的七品县令“衙斋卧听萧萧竹,疑是民间疾苦声”的诗情画意引起了联想,凝神关注的神态在脸上流露出来,这让我久久不能忘怀。

2013年,为纪念国画大师于希宁诞辰100周年,于希宁美术馆开馆了,我怀着无限崇敬的心情走进美术馆。于老的塑像首先映入眼帘,我深深地三鞠躬,以表达我对恩师的怀念敬仰之情。

走进展厅,有花繁而不乱、蔓奇变而多姿、主干盘曲而虬结的紫藤,又有万花敢向雪中开,挺立风雪吐芬芳的白梅,健笔豪情,令人深受感染。其他花卉蔬果,皆笔精墨妙,意趣新颖。至于一些庭院景物如竹石、凌霄、牡丹、杜鹃,篱藩风光如秋菊、丝瓜、扁豆、牵牛,山果如丹柿、核桃、石榴,菜蔬如番茄、莲藕等,均因其富有亲身感受,不落前人窠臼,笔墨流畅飞舞,清新生动,使观众备感亲切。

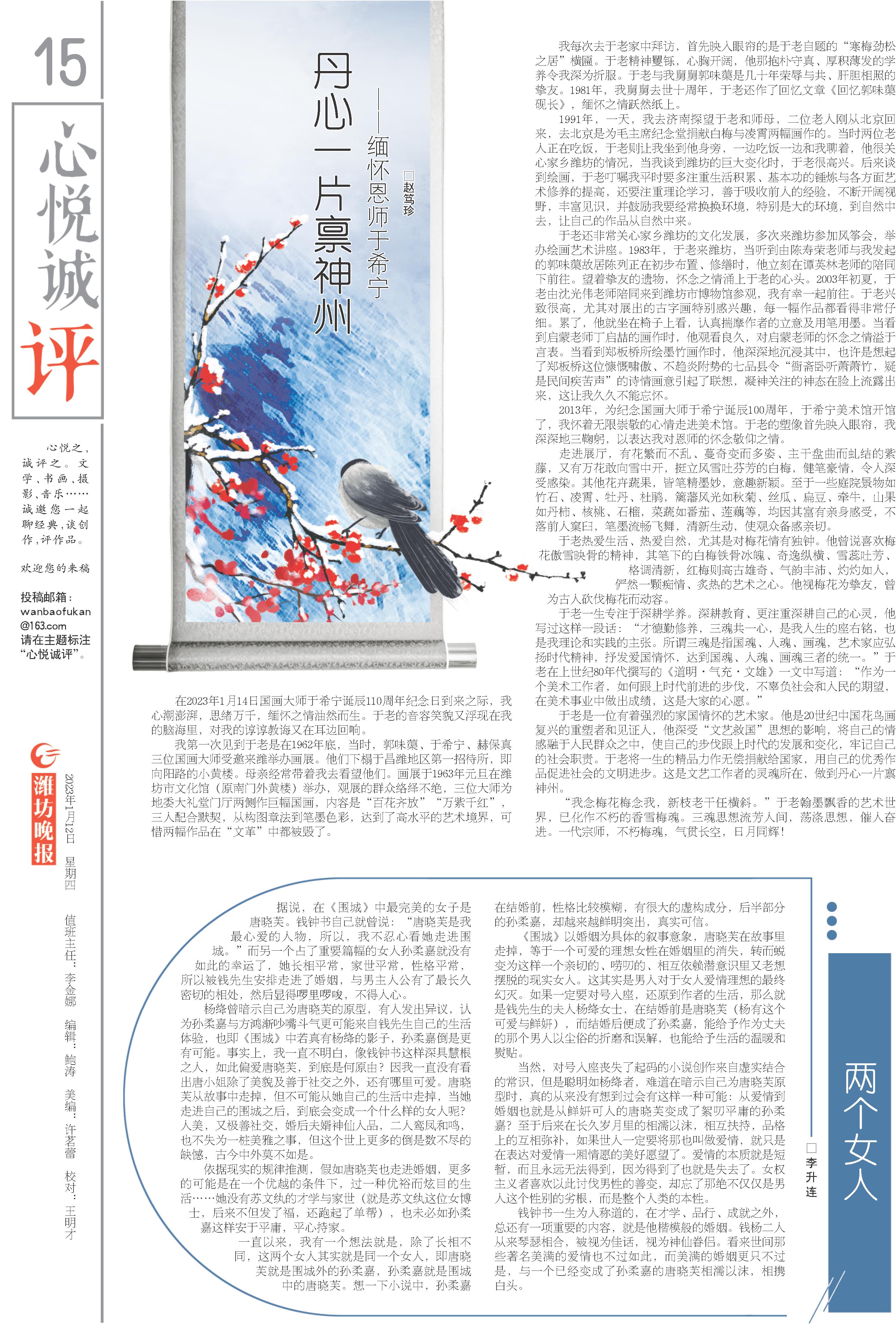

于老热爱生活、热爱自然,尤其是对梅花情有独钟。他曾说喜欢梅花傲雪映骨的精神,其笔下的白梅铁骨冰魄、奇逸纵横、雪蕊吐芳、格调清新,红梅则高古雄奇、气韵丰沛、灼灼如人,俨然一颗痴情、炙热的艺术之心。他视梅花为挚友,曾为古人砍伐梅花而动容。

于老一生专注于深耕学养。深耕教育、更注重深耕自己的心灵,他写过这样一段话:“才德勤修养,三魂共一心,是我人生的座右铭,也是我理论和实践的主张。所谓三魂是指国魂、人魂、画魂,艺术家应弘扬时代精神,抒发爱国情怀,达到国魂、人魂、画魂三者的统一。”于老在上世纪80年代撰写的《道明·气充·文雄》一文中写道:“作为一个美术工作者,如何跟上时代前进的步伐,不辜负社会和人民的期望,在美术事业中做出成绩,这是大家的心愿。”

于老是一位有着强烈的家国情怀的艺术家。他是20世纪中国花鸟画复兴的重塑者和见证人,他深受“文艺救国”思想的影响,将自己的情感融于人民群众之中,使自己的步伐跟上时代的发展和变化,牢记自己的社会职责。于老将一生的精品力作无偿捐献给国家,用自己的优秀作品促进社会的文明进步。这是文艺工作者的灵魂所在,做到丹心一片禀神州。

“我念梅花梅念我,新枝老干任横斜。”于老翰墨飘香的艺术世界,已化作不朽的香雪梅魂。三魂思想流芳人间,荡涤思想,催人奋进。一代宗师,不朽梅魂,气贯长空,日月同辉!

在2023年1月14日国画大师于希宁诞辰110周年纪念日到来之际,我心潮澎湃,思绪万千,缅怀之情油然而生。于老的音容笑貌又浮现在我的脑海里,对我的谆谆教诲又在耳边回响。

我第一次见到于老是在1962年底,当时,郭味蕖、于希宁、赫保真三位国画大师受邀来潍举办画展。他们下榻于昌潍地区第一招待所,即向阳路的小黄楼。母亲经常带着我去看望他们。画展于1963年元旦在潍坊市文化馆(原南门外黄楼)举办,观展的群众络绎不绝,三位大师为地委大礼堂门厅两侧作巨幅国画,内容是“百花齐放”“万紫千红”,三人配合默契,从构图章法到笔墨色彩,达到了高水平的艺术境界,可惜两幅作品在“文革”中都被毁了。

我每次去于老家中拜访,首先映入眼帘的是于老自题的“寒梅劲松之居”横匾。于老精神矍铄,心胸开阔,他那抱朴守真、厚积薄发的学养令我深为折服。于老与我舅舅郭味蕖是几十年荣辱与共、肝胆相照的挚友。1981年,我舅舅去世十周年,于老还作了回忆文章《回忆郭味蕖砚长》,缅怀之情跃然纸上。

1991年,一天,我去济南探望于老和师母,二位老人刚从北京回来,去北京是为毛主席纪念堂捐献白梅与凌霄两幅画作的。当时两位老人正在吃饭,于老则让我坐到他身旁,一边吃饭一边和我聊着,他很关心家乡潍坊的情况,当我谈到潍坊的巨大变化时,于老很高兴。后来谈到绘画,于老叮嘱我平时要多注重生活积累、基本功的锤炼与各方面艺术修养的提高,还要注重理论学习,善于吸收前人的经验,不断开阔视野,丰富见识,并鼓励我要经常换换环境,特别是大的环境,到自然中去,让自己的作品从自然中来。

于老还非常关心家乡潍坊的文化发展,多次来潍坊参加风筝会,举办绘画艺术讲座。1983年,于老来潍坊,当听到由陈寿荣老师与我发起的郭味蕖故居陈列正在初步布置、修缮时,他立刻在谭英林老师的陪同下前往。望着挚友的遗物,怀念之情涌上于老的心头。2003年初夏,于老由沈光伟老师陪同来到潍坊市博物馆参观,我有幸一起前往。于老兴致很高,尤其对展出的古字画特别感兴趣,每一幅作品都看得非常仔细。累了,他就坐在椅子上看,认真揣摩作者的立意及用笔用墨。当看到启蒙老师丁启喆的画作时,他观看良久,对启蒙老师的怀念之情溢于言表。当看到郑板桥所绘墨竹画作时,他深深地沉浸其中,也许是想起了郑板桥这位慷慨啸傲、不趋炎附势的七品县令“衙斋卧听萧萧竹,疑是民间疾苦声”的诗情画意引起了联想,凝神关注的神态在脸上流露出来,这让我久久不能忘怀。

2013年,为纪念国画大师于希宁诞辰100周年,于希宁美术馆开馆了,我怀着无限崇敬的心情走进美术馆。于老的塑像首先映入眼帘,我深深地三鞠躬,以表达我对恩师的怀念敬仰之情。

走进展厅,有花繁而不乱、蔓奇变而多姿、主干盘曲而虬结的紫藤,又有万花敢向雪中开,挺立风雪吐芬芳的白梅,健笔豪情,令人深受感染。其他花卉蔬果,皆笔精墨妙,意趣新颖。至于一些庭院景物如竹石、凌霄、牡丹、杜鹃,篱藩风光如秋菊、丝瓜、扁豆、牵牛,山果如丹柿、核桃、石榴,菜蔬如番茄、莲藕等,均因其富有亲身感受,不落前人窠臼,笔墨流畅飞舞,清新生动,使观众备感亲切。

于老热爱生活、热爱自然,尤其是对梅花情有独钟。他曾说喜欢梅花傲雪映骨的精神,其笔下的白梅铁骨冰魄、奇逸纵横、雪蕊吐芳、格调清新,红梅则高古雄奇、气韵丰沛、灼灼如人,俨然一颗痴情、炙热的艺术之心。他视梅花为挚友,曾为古人砍伐梅花而动容。

于老一生专注于深耕学养。深耕教育、更注重深耕自己的心灵,他写过这样一段话:“才德勤修养,三魂共一心,是我人生的座右铭,也是我理论和实践的主张。所谓三魂是指国魂、人魂、画魂,艺术家应弘扬时代精神,抒发爱国情怀,达到国魂、人魂、画魂三者的统一。”于老在上世纪80年代撰写的《道明·气充·文雄》一文中写道:“作为一个美术工作者,如何跟上时代前进的步伐,不辜负社会和人民的期望,在美术事业中做出成绩,这是大家的心愿。”

于老是一位有着强烈的家国情怀的艺术家。他是20世纪中国花鸟画复兴的重塑者和见证人,他深受“文艺救国”思想的影响,将自己的情感融于人民群众之中,使自己的步伐跟上时代的发展和变化,牢记自己的社会职责。于老将一生的精品力作无偿捐献给国家,用自己的优秀作品促进社会的文明进步。这是文艺工作者的灵魂所在,做到丹心一片禀神州。

“我念梅花梅念我,新枝老干任横斜。”于老翰墨飘香的艺术世界,已化作不朽的香雪梅魂。三魂思想流芳人间,荡涤思想,催人奋进。一代宗师,不朽梅魂,气贯长空,日月同辉!

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20230112/01/01-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20230112/02/02-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20230112/03/03-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20230112/04/04-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20230112/05/05-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20230112/06/06-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20230112/07/07-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20230112/08/08-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20230112/09/09-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20230112/10/10-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20230112/11/11-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20230112/12/12-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20230112/13/13-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20230112/14/14-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20230112/15/15-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20230112/16/Page16-1500.jpg)