04版:民生新闻

04版:民生新闻

- * 国槐何以成为潍坊的“绿色名片”

- *

花果共荣

“栾树大道”很惊艳 - * 公益广告

15版:望海听风

15版:望海听风

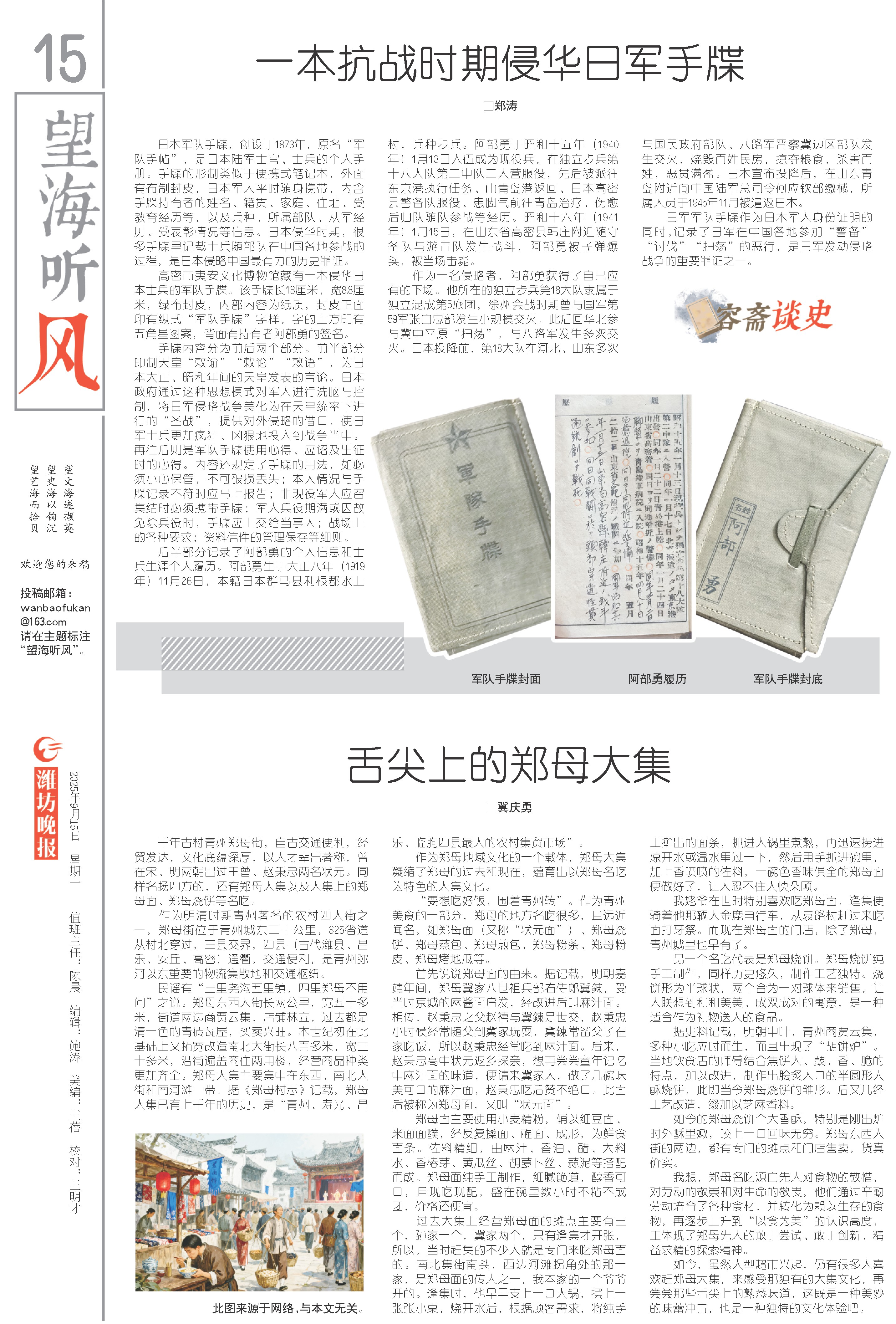

- * 一本抗战时期侵华日军手牒

- * 舌尖上的郑母大集

16版:光影记录

16版:光影记录

- * 又见格桑花开

□冀庆勇

千年古村青州郑母街,自古交通便利,经贸发达,文化底蕴深厚,以人才辈出著称,曾在宋、明两朝出过王曾、赵秉忠两名状元。同样名扬四方的,还有郑母大集以及大集上的郑母面、郑母烧饼等名吃。

作为明清时期青州著名的农村四大街之一,郑母街位于青州城东二十公里,325省道从村北穿过,三县交界,四县(古代潍县、昌乐、安丘、高密)通衢,交通便利,是青州弥河以东重要的物流集散地和交通枢纽。

民谣有“三里尧沟五里镇,四里郑母不用问”之说。郑母东西大街长两公里,宽五十多米,街道两边商贾云集,店铺林立,过去都是清一色的青砖瓦屋,买卖兴旺。本世纪初在此基础上又拓宽改造南北大街长八百多米,宽三十多米,沿街遍盖商住两用楼,经营商品种类更加齐全。郑母大集主要集中在东西、南北大街和南河滩一带。据《郑母村志》记载,郑母大集已有上千年的历史,是“青州、寿光、昌乐、临朐四县最大的农村集贸市场”。

作为郑母地域文化的一个载体,郑母大集凝缩了郑母的过去和现在,蕴育出以郑母名吃为特色的大集文化。

“要想吃好饭,围着青州转”。作为青州美食的一部分,郑母的地方名吃很多,且远近闻名,如郑母面(又称“状元面”)、郑母烧饼、郑母蒸包、郑母煎包、郑母粉条、郑母粉皮、郑母烤地瓜等。

首先说说郑母面的由来。据记载,明朝嘉靖年间,郑母冀家八世祖兵部右侍郎冀錬,受当时京城的麻酱面启发,经改进后叫麻汁面。相传,赵秉忠之父赵禧与冀錬是世交,赵秉忠小时候经常随父到冀家玩耍,冀錬常留父子在家吃饭,所以赵秉忠经常吃到麻汁面。后来,赵秉忠高中状元返乡探亲,想再尝尝童年记忆中麻汁面的味道,便请来冀家人,做了几碗味美可口的麻汁面,赵秉忠吃后赞不绝口。此面后被称为郑母面,又叫“状元面”。

郑母面主要使用小麦精粉,辅以细豆面、米面面醭,经反复揉面、醒面、成形,为鲜食面条。佐料精细,由麻汁、香油、醋、大料水、香椿芽、黄瓜丝、胡萝卜丝、蒜泥等搭配而成。郑母面纯手工制作,细腻筋道,醇香可口,且现吃现配,盛在碗里数小时不粘不成团,价格还便宜。

过去大集上经营郑母面的摊点主要有三个,孙家一个,冀家两个,只有逢集才开张,所以,当时赶集的不少人就是专门来吃郑母面的。南北集街南头,西边河滩拐角处的那一家,是郑母面的传人之一,我本家的一个爷爷开的。逢集时,他早早支上一口大锅,摆上一张张小桌,烧开水后,根据顾客需求,将纯手工擀出的面条,抓进大锅里煮熟,再迅速捞进凉开水或温水里过一下,然后用手抓进碗里,加上香喷喷的佐料,一碗色香味俱全的郑母面便做好了,让人忍不住大快朵颐。

我姥爷在世时特别喜欢吃郑母面,逢集便骑着他那辆大金鹿自行车,从袁路村赶过来吃面打牙祭。而现在郑母面的门店,除了郑母,青州城里也早有了。

另一个名吃代表是郑母烧饼。郑母烧饼纯手工制作,同样历史悠久,制作工艺独特。烧饼形为半球状,两个合为一对球体来销售,让人联想到和和美美、成双成对的寓意,是一种适合作为礼物送人的食品。

据史料记载,明朝中叶,青州商贾云集,多种小吃应时而生,而且出现了“胡饼炉”。当地饮食店的师傅结合焦饼大、鼓、香、脆的特点,加以改进,制作出脍炙人口的半圆形大酥烧饼,此即当今郑母烧饼的雏形。后又几经工艺改造,缀加以芝麻香料。

如今的郑母烧饼个大香酥,特别是刚出炉时外酥里嫩,咬上一口回味无穷。郑母东西大街的两边,都有专门的摊点和门店售卖,货真价实。

我想,郑母名吃源自先人对食物的敬惜,对劳动的敬崇和对生命的敬畏,他们通过辛勤劳动培育了各种食材,并转化为赖以生存的食物,再逐步上升到“以食为美”的认识高度,正体现了郑母先人的敢于尝试、敢于创新、精益求精的探索精神。

如今,虽然大型超市兴起,仍有很多人喜欢赶郑母大集,来感受那独有的大集文化,再尝尝那些舌尖上的熟悉味道,这既是一种美妙的味蕾冲击,也是一种独特的文化体验吧。

千年古村青州郑母街,自古交通便利,经贸发达,文化底蕴深厚,以人才辈出著称,曾在宋、明两朝出过王曾、赵秉忠两名状元。同样名扬四方的,还有郑母大集以及大集上的郑母面、郑母烧饼等名吃。

作为明清时期青州著名的农村四大街之一,郑母街位于青州城东二十公里,325省道从村北穿过,三县交界,四县(古代潍县、昌乐、安丘、高密)通衢,交通便利,是青州弥河以东重要的物流集散地和交通枢纽。

民谣有“三里尧沟五里镇,四里郑母不用问”之说。郑母东西大街长两公里,宽五十多米,街道两边商贾云集,店铺林立,过去都是清一色的青砖瓦屋,买卖兴旺。本世纪初在此基础上又拓宽改造南北大街长八百多米,宽三十多米,沿街遍盖商住两用楼,经营商品种类更加齐全。郑母大集主要集中在东西、南北大街和南河滩一带。据《郑母村志》记载,郑母大集已有上千年的历史,是“青州、寿光、昌乐、临朐四县最大的农村集贸市场”。

作为郑母地域文化的一个载体,郑母大集凝缩了郑母的过去和现在,蕴育出以郑母名吃为特色的大集文化。

“要想吃好饭,围着青州转”。作为青州美食的一部分,郑母的地方名吃很多,且远近闻名,如郑母面(又称“状元面”)、郑母烧饼、郑母蒸包、郑母煎包、郑母粉条、郑母粉皮、郑母烤地瓜等。

首先说说郑母面的由来。据记载,明朝嘉靖年间,郑母冀家八世祖兵部右侍郎冀錬,受当时京城的麻酱面启发,经改进后叫麻汁面。相传,赵秉忠之父赵禧与冀錬是世交,赵秉忠小时候经常随父到冀家玩耍,冀錬常留父子在家吃饭,所以赵秉忠经常吃到麻汁面。后来,赵秉忠高中状元返乡探亲,想再尝尝童年记忆中麻汁面的味道,便请来冀家人,做了几碗味美可口的麻汁面,赵秉忠吃后赞不绝口。此面后被称为郑母面,又叫“状元面”。

郑母面主要使用小麦精粉,辅以细豆面、米面面醭,经反复揉面、醒面、成形,为鲜食面条。佐料精细,由麻汁、香油、醋、大料水、香椿芽、黄瓜丝、胡萝卜丝、蒜泥等搭配而成。郑母面纯手工制作,细腻筋道,醇香可口,且现吃现配,盛在碗里数小时不粘不成团,价格还便宜。

过去大集上经营郑母面的摊点主要有三个,孙家一个,冀家两个,只有逢集才开张,所以,当时赶集的不少人就是专门来吃郑母面的。南北集街南头,西边河滩拐角处的那一家,是郑母面的传人之一,我本家的一个爷爷开的。逢集时,他早早支上一口大锅,摆上一张张小桌,烧开水后,根据顾客需求,将纯手工擀出的面条,抓进大锅里煮熟,再迅速捞进凉开水或温水里过一下,然后用手抓进碗里,加上香喷喷的佐料,一碗色香味俱全的郑母面便做好了,让人忍不住大快朵颐。

我姥爷在世时特别喜欢吃郑母面,逢集便骑着他那辆大金鹿自行车,从袁路村赶过来吃面打牙祭。而现在郑母面的门店,除了郑母,青州城里也早有了。

另一个名吃代表是郑母烧饼。郑母烧饼纯手工制作,同样历史悠久,制作工艺独特。烧饼形为半球状,两个合为一对球体来销售,让人联想到和和美美、成双成对的寓意,是一种适合作为礼物送人的食品。

据史料记载,明朝中叶,青州商贾云集,多种小吃应时而生,而且出现了“胡饼炉”。当地饮食店的师傅结合焦饼大、鼓、香、脆的特点,加以改进,制作出脍炙人口的半圆形大酥烧饼,此即当今郑母烧饼的雏形。后又几经工艺改造,缀加以芝麻香料。

如今的郑母烧饼个大香酥,特别是刚出炉时外酥里嫩,咬上一口回味无穷。郑母东西大街的两边,都有专门的摊点和门店售卖,货真价实。

我想,郑母名吃源自先人对食物的敬惜,对劳动的敬崇和对生命的敬畏,他们通过辛勤劳动培育了各种食材,并转化为赖以生存的食物,再逐步上升到“以食为美”的认识高度,正体现了郑母先人的敢于尝试、敢于创新、精益求精的探索精神。

如今,虽然大型超市兴起,仍有很多人喜欢赶郑母大集,来感受那独有的大集文化,再尝尝那些舌尖上的熟悉味道,这既是一种美妙的味蕾冲击,也是一种独特的文化体验吧。

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250915/01/01-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250915/02/02-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250915/03/03-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250915/04/04-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250915/05/05-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250915/06/06-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250915/07/07-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250915/08/08-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250915/09/09-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250915/10/10-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250915/11/11-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250915/12/12-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250915/13/13-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250915/14/14-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250915/15/15-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250915/16/Page16-1500.jpg)