04版:民生新闻

04版:民生新闻

- * 国槐何以成为潍坊的“绿色名片”

- *

花果共荣

“栾树大道”很惊艳 - * 公益广告

15版:望海听风

15版:望海听风

- * 一本抗战时期侵华日军手牒

- * 舌尖上的郑母大集

16版:光影记录

16版:光影记录

- * 又见格桑花开

□郑涛

日本军队手牒,创设于1873年,原名“军队手帖”,是日本陆军士官、士兵的个人手册。手牒的形制类似于便携式笔记本,外面有布制封皮,日本军人平时随身携带,内含手牒持有者的姓名、籍贯、家庭、住址、受教育经历等,以及兵种、所属部队、从军经历、受表彰情况等信息。日本侵华时期,很多手牒里记载士兵随部队在中国各地参战的过程,是日本侵略中国最有力的历史罪证。

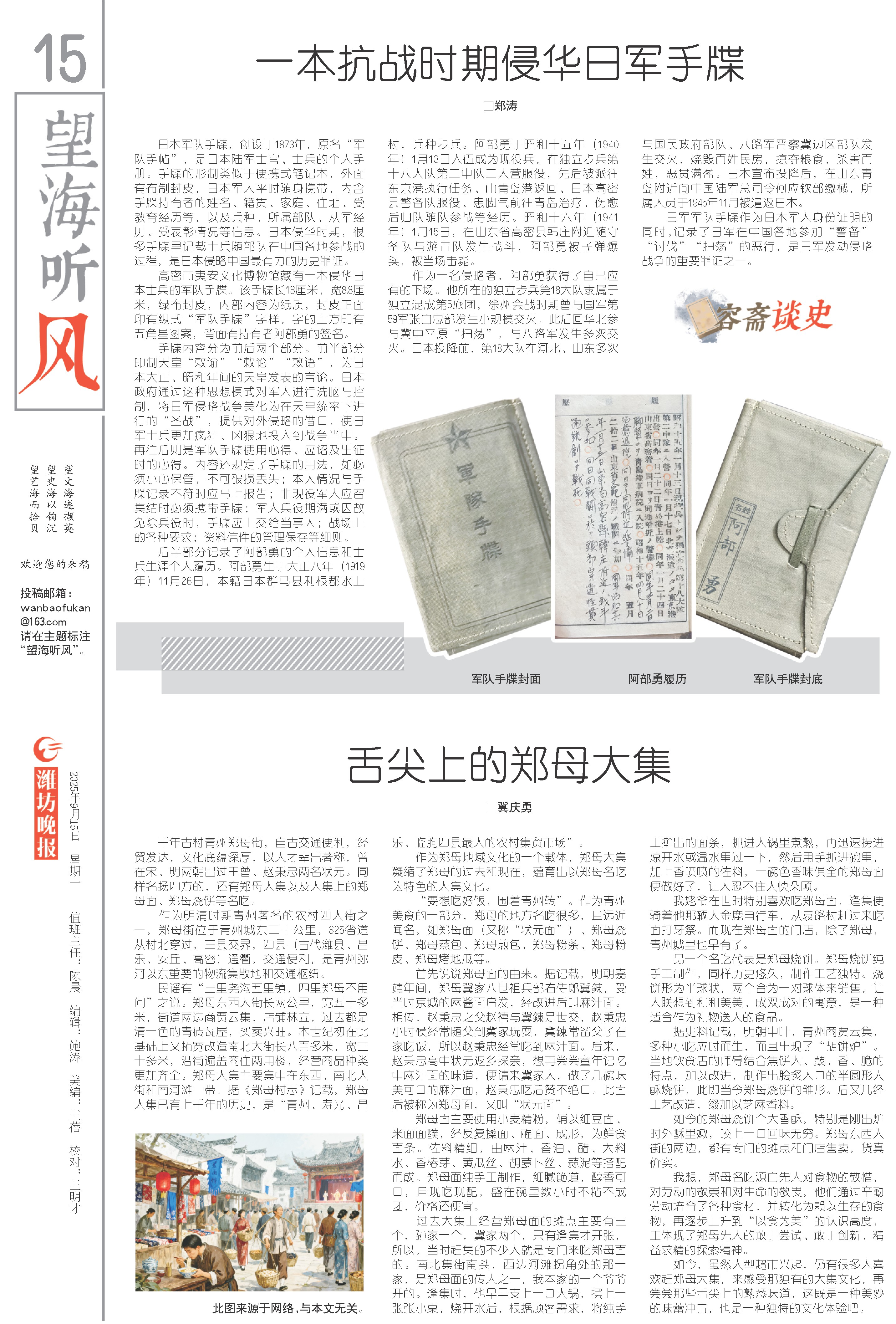

高密市夷安文化博物馆藏有一本侵华日本士兵的军队手牒。该手牒长13厘米,宽8.8厘米,绿布封皮,内部内容为纸质,封皮正面印有纵式“军队手牒”字样,字的上方印有五角星图案,背面有持有者阿部勇的签名。

手牒内容分为前后两个部分。前半部分印制天皇“敕谕”“敕论”“敕语”,为日本大正、昭和年间的天皇发表的言论。日本政府通过这种思想模式对军人进行洗脑与控制,将日军侵略战争美化为在天皇统率下进行的“圣战”,提供对外侵略的借口,使日军士兵更加疯狂、凶狠地投入到战争当中。再往后则是军队手牒使用心得、应诏及出征时的心得。内容还规定了手牒的用法,如必须小心保管,不可破损丢失;本人情况与手牒记录不符时应马上报告;非现役军人应召集结时必须携带手牒;军人兵役期满或因故免除兵役时,手牒应上交给当事人;战场上的各种要求;资料信件的管理保存等细则。

后半部分记录了阿部勇的个人信息和士兵生涯个人履历。阿部勇生于大正八年(1919年)11月26日,本籍日本群马县利根郡水上村,兵种步兵。阿部勇于昭和十五年(1940年)1月13日入伍成为现役兵,在独立步兵第十八大队第二中队二人营服役,先后被派往东京港执行任务、由青岛港返回、日本高密县警备队服役、患脚气前往青岛治疗、伤愈后归队随队参战等经历。昭和十六年(1941年)1月15日,在山东省高密县韩庄附近随守备队与游击队发生战斗,阿部勇被子弹爆头,被当场击毙。

作为一名侵略者,阿部勇获得了自己应有的下场。他所在的独立步兵第18大队隶属于独立混成第5旅团,徐州会战时期曾与国军第59军张自忠部发生小规模交火。此后回华北参与冀中平原“扫荡”,与八路军发生多次交火。日本投降前,第18大队在河北、山东多次与国民政府部队、八路军晋察冀边区部队发生交火,烧毁百姓民房,掠夺粮食,杀害百姓,恶贯满盈。日本宣布投降后,在山东青岛附近向中国陆军总司令何应钦部缴械,所属人员于1945年11月被遣返日本。

日军军队手牒作为日本军人身份证明的同时,记录了日军在中国各地参加“警备”“讨伐”“扫荡”的恶行,是日军发动侵略战争的重要罪证之一。

日本军队手牒,创设于1873年,原名“军队手帖”,是日本陆军士官、士兵的个人手册。手牒的形制类似于便携式笔记本,外面有布制封皮,日本军人平时随身携带,内含手牒持有者的姓名、籍贯、家庭、住址、受教育经历等,以及兵种、所属部队、从军经历、受表彰情况等信息。日本侵华时期,很多手牒里记载士兵随部队在中国各地参战的过程,是日本侵略中国最有力的历史罪证。

高密市夷安文化博物馆藏有一本侵华日本士兵的军队手牒。该手牒长13厘米,宽8.8厘米,绿布封皮,内部内容为纸质,封皮正面印有纵式“军队手牒”字样,字的上方印有五角星图案,背面有持有者阿部勇的签名。

手牒内容分为前后两个部分。前半部分印制天皇“敕谕”“敕论”“敕语”,为日本大正、昭和年间的天皇发表的言论。日本政府通过这种思想模式对军人进行洗脑与控制,将日军侵略战争美化为在天皇统率下进行的“圣战”,提供对外侵略的借口,使日军士兵更加疯狂、凶狠地投入到战争当中。再往后则是军队手牒使用心得、应诏及出征时的心得。内容还规定了手牒的用法,如必须小心保管,不可破损丢失;本人情况与手牒记录不符时应马上报告;非现役军人应召集结时必须携带手牒;军人兵役期满或因故免除兵役时,手牒应上交给当事人;战场上的各种要求;资料信件的管理保存等细则。

后半部分记录了阿部勇的个人信息和士兵生涯个人履历。阿部勇生于大正八年(1919年)11月26日,本籍日本群马县利根郡水上村,兵种步兵。阿部勇于昭和十五年(1940年)1月13日入伍成为现役兵,在独立步兵第十八大队第二中队二人营服役,先后被派往东京港执行任务、由青岛港返回、日本高密县警备队服役、患脚气前往青岛治疗、伤愈后归队随队参战等经历。昭和十六年(1941年)1月15日,在山东省高密县韩庄附近随守备队与游击队发生战斗,阿部勇被子弹爆头,被当场击毙。

作为一名侵略者,阿部勇获得了自己应有的下场。他所在的独立步兵第18大队隶属于独立混成第5旅团,徐州会战时期曾与国军第59军张自忠部发生小规模交火。此后回华北参与冀中平原“扫荡”,与八路军发生多次交火。日本投降前,第18大队在河北、山东多次与国民政府部队、八路军晋察冀边区部队发生交火,烧毁百姓民房,掠夺粮食,杀害百姓,恶贯满盈。日本宣布投降后,在山东青岛附近向中国陆军总司令何应钦部缴械,所属人员于1945年11月被遣返日本。

日军军队手牒作为日本军人身份证明的同时,记录了日军在中国各地参加“警备”“讨伐”“扫荡”的恶行,是日军发动侵略战争的重要罪证之一。

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250915/01/01-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250915/02/02-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250915/03/03-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250915/04/04-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250915/05/05-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250915/06/06-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250915/07/07-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250915/08/08-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250915/09/09-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250915/10/10-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250915/11/11-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250915/12/12-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250915/13/13-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250915/14/14-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250915/15/15-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250915/16/Page16-1500.jpg)