01版:导读

01版:导读

- * 为梦想加油

06版:我们的节日端午

06版:我们的节日端午

- * 景区活动精彩纷呈 让你的假期快乐加倍

- * 粽香迎端午 和谐邻里情

- * 一捧艾草送居民

- * 萌娃花样庆端午

16版:光影记录

16版:光影记录

- * 走 一起赛龙舟去

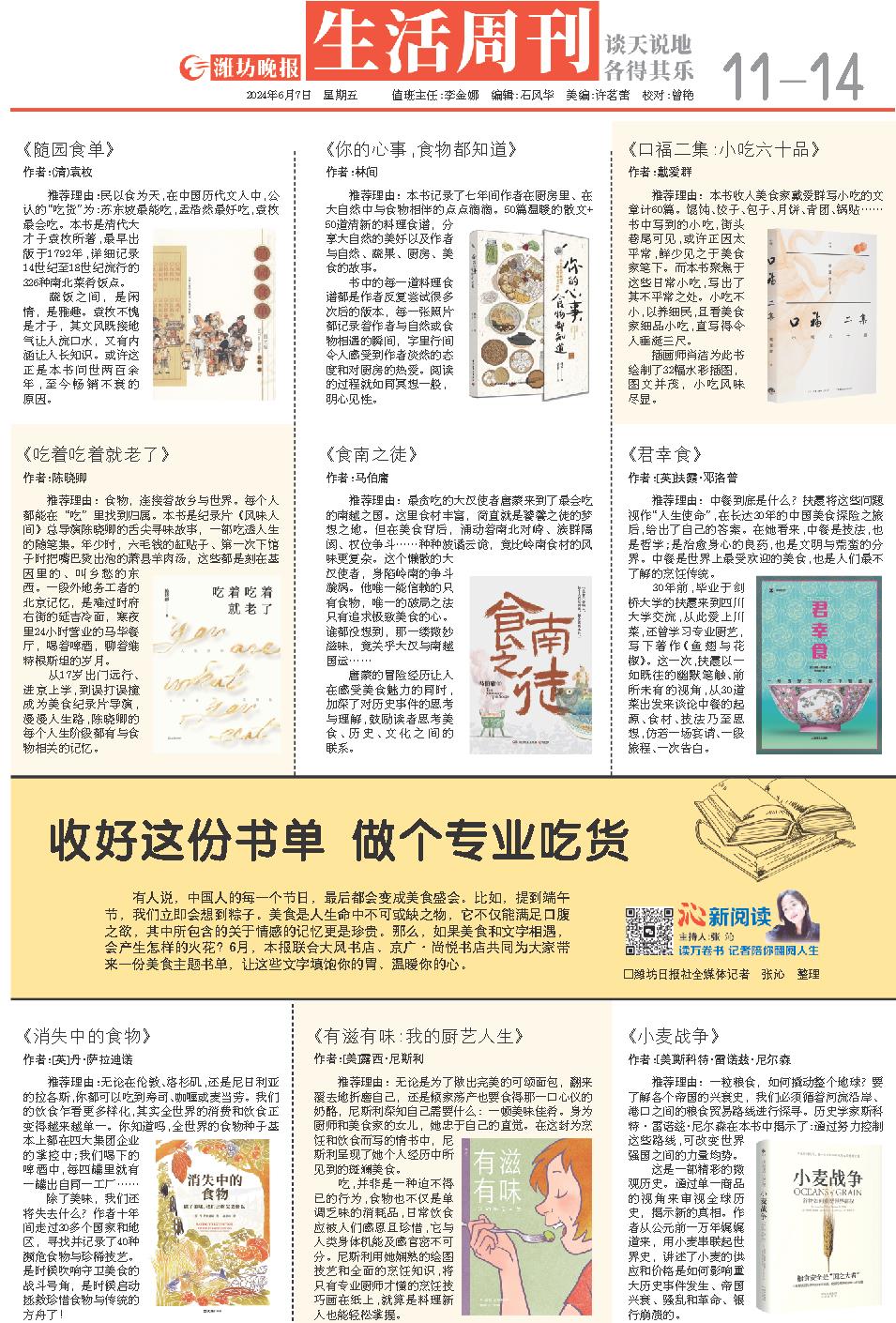

有人说,中国人的每一个节日,最后都会变成美食盛会。比如,提到端午节,我们立即会想到粽子。美食是人生命中不可或缺之物,它不仅能满足口腹之欲,其中所包含的关于情感的记忆更是珍贵。那么,如果美食和文字相遇,会产生怎样的火花?6月,本报联合大风书店、京广·尚悦书店共同为大家带来一份美食主题书单,让这些文字填饱你的胃、温暖你的心。

□潍坊日报社全媒体记者 张沁 整理

《随园食单》

作者:(清)袁枚

推荐理由:民以食为天,在中国历代文人中,公认的“吃货”为:苏东坡最能吃,孟浩然最好吃,袁枚最会吃。本书是清代大才子袁枚所著,最早出版于1792年,详细记录14世纪至18世纪流行的326种南北菜肴饭点。

蔬饭之间,是闲情,是雅趣。袁枚不愧是才子,其文风既接地气让人流口水,又有内涵让人长知识。或许这正是本书问世两百余年,至今畅销不衰的原因。

《你的心事,食物都知道》

作者:林间

推荐理由:本书记录了七年间作者在厨房里、在大自然中与食物相伴的点点滴滴。50篇温暖的散文+50道清新的料理食谱,分享大自然的美好以及作者与自然、蔬果、厨房、美食的故事。

书中的每一道料理食谱都是作者反复尝试很多次后的版本,每一张照片都记录着作者与自然或食物相遇的瞬间,字里行间令人感受到作者淡然的态度和对厨房的热爱。阅读的过程就如同冥想一般,明心见性。

《口福二集:小吃六十品》

作者:戴爱群

推荐理由:本书收入美食家戴爱群写小吃的文章计60篇。馄饨、饺子、包子、月饼、青团、锅贴……书中写到的小吃,街头巷尾可见,或许正因太平常,鲜少见之于美食家笔下。而本书聚焦于这些日常小吃,写出了其不平常之处。小吃不小,以养细民,且看美食家细品小吃,直写得令人垂涎三尺。

插画师肖洁为此书绘制了32幅水彩插图,图文并茂,小吃风味尽显。

《吃着吃着就老了》

作者:陈晓卿

推荐理由:食物,连接着故乡与世界。每个人都能在“吃”里找到归属。本书是纪录片《风味人间》总导演陈晓卿的舌尖寻味故事,一部吃透人生的随笔集。年少时,六毛钱的缸贴子、第一次下馆子时把嘴巴烫出泡的萧县羊肉汤,这些都是刻在基因里的、叫乡愁的东西。一段外地务工者的北京记忆,是难过时府右街的延吉冷面,寒夜里24小时营业的马华餐厅,喝着啤酒,聊着维特根斯坦的岁月。

从17岁出门远行、进京上学,到误打误撞成为美食纪录片导演,漫漫人生路,陈晓卿的每个人生阶段都有与食物相关的记忆。

《食南之徒》

作者:马伯庸

推荐理由:最贪吃的大汉使者唐蒙来到了最会吃的南越之国。这里食材丰富,简直就是饕餮之徒的梦想之地。但在美食背后,涌动着南北对峙、族群隔阂、权位争斗……种种波谲云诡,竟比岭南食材的风味更复杂。这个懒散的大汉使者,身陷岭南的争斗漩涡。他唯一能信赖的只有食物,唯一的破局之法只有追求极致美食的心。谁都没想到,那一缕微妙滋味,竟关乎大汉与南越国运……

唐蒙的冒险经历让人在感受美食魅力的同时,加深了对历史事件的思考与理解,鼓励读者思考美食、历史、文化之间的联系。

《君幸食》

作者:[英]扶霞·邓洛普

推荐理由:中餐到底是什么?扶霞将这些问题视作“人生使命”,在长达30年的中国美食探险之旅后,给出了自己的答案。在她看来,中餐是技法,也是哲学;是治愈身心的良药,也是文明与荒蛮的分界。中餐是世界上最受欢迎的美食,也是人们最不了解的烹饪传统。

30年前,毕业于剑桥大学的扶霞来到四川大学交流,从此爱上川菜,还曾学习专业厨艺,写下著作《鱼翅与花椒》。这一次,扶霞以一如既往的幽默笔触、前所未有的视角,从30道菜出发来谈论中餐的起源、食材、技法乃至思想,仿若一场宴请、一段旅程、一次告白。

《消失中的食物》

作者:[英]丹·萨拉迪诺

推荐理由:无论在伦敦、洛杉矶,还是尼日利亚的拉各斯,你都可以吃到寿司、咖喱或麦当劳。我们的饮食乍看更多样化,其实全世界的消费和饮食正变得越来越单一。你知道吗,全世界的食物种子基本上都在四大集团企业的掌控中;我们喝下的啤酒中,每四罐里就有一罐出自同一工厂……

除了美味,我们还将失去什么?作者十年间走过30多个国家和地区,寻找并记录了40种濒危食物与珍稀技艺。是时候吹响守卫美食的战斗号角,是时候启动拯救珍惜食物与传统的方舟了!

《有滋有味:我的厨艺人生》

作者:[美]露西·尼斯利

推荐理由:无论是为了做出完美的可颂面包,翻来覆去地折磨自己,还是倾家荡产也要食得那一口心仪的奶酪,尼斯利深知自己需要什么:一顿美味佳肴。身为厨师和美食家的女儿,她忠于自己的直觉。在这封为烹饪和饮食而写的情书中,尼斯利呈现了她个人经历中所见到的斑斓美食。

吃,并非是一种迫不得已的行为,食物也不仅是单调乏味的消耗品,日常饮食应被人们感恩且珍惜,它与人类身体机能及感官密不可分。尼斯利用她娴熟的绘图技艺和全面的烹饪知识,将只有专业厨师才懂的烹饪技巧画在纸上,就算是料理新人也能轻松掌握。

《小麦战争》

作者:[美]斯科特·雷诺兹·尼尔森

推荐理由:一粒粮食,如何撬动整个地球?要了解各个帝国的兴衰史,我们必须循着河流沿岸、港口之间的粮食贸易路线进行探寻。历史学家斯科特·雷诺兹·尼尔森在本书中揭示了:通过努力控制这些路线,可改变世界强国之间的力量均势。

这是一部精彩的微观历史。通过单一商品的视角来审视全球历史,揭示新的真相。作者从公元前一万年娓娓道来,用小麦串联起世界史,讲述了小麦的供应和价格是如何影响重大历史事件发生、帝国兴衰、骚乱和革命、银行崩溃的。

□潍坊日报社全媒体记者 张沁 整理

《随园食单》

作者:(清)袁枚

推荐理由:民以食为天,在中国历代文人中,公认的“吃货”为:苏东坡最能吃,孟浩然最好吃,袁枚最会吃。本书是清代大才子袁枚所著,最早出版于1792年,详细记录14世纪至18世纪流行的326种南北菜肴饭点。

蔬饭之间,是闲情,是雅趣。袁枚不愧是才子,其文风既接地气让人流口水,又有内涵让人长知识。或许这正是本书问世两百余年,至今畅销不衰的原因。

《你的心事,食物都知道》

作者:林间

推荐理由:本书记录了七年间作者在厨房里、在大自然中与食物相伴的点点滴滴。50篇温暖的散文+50道清新的料理食谱,分享大自然的美好以及作者与自然、蔬果、厨房、美食的故事。

书中的每一道料理食谱都是作者反复尝试很多次后的版本,每一张照片都记录着作者与自然或食物相遇的瞬间,字里行间令人感受到作者淡然的态度和对厨房的热爱。阅读的过程就如同冥想一般,明心见性。

《口福二集:小吃六十品》

作者:戴爱群

推荐理由:本书收入美食家戴爱群写小吃的文章计60篇。馄饨、饺子、包子、月饼、青团、锅贴……书中写到的小吃,街头巷尾可见,或许正因太平常,鲜少见之于美食家笔下。而本书聚焦于这些日常小吃,写出了其不平常之处。小吃不小,以养细民,且看美食家细品小吃,直写得令人垂涎三尺。

插画师肖洁为此书绘制了32幅水彩插图,图文并茂,小吃风味尽显。

《吃着吃着就老了》

作者:陈晓卿

推荐理由:食物,连接着故乡与世界。每个人都能在“吃”里找到归属。本书是纪录片《风味人间》总导演陈晓卿的舌尖寻味故事,一部吃透人生的随笔集。年少时,六毛钱的缸贴子、第一次下馆子时把嘴巴烫出泡的萧县羊肉汤,这些都是刻在基因里的、叫乡愁的东西。一段外地务工者的北京记忆,是难过时府右街的延吉冷面,寒夜里24小时营业的马华餐厅,喝着啤酒,聊着维特根斯坦的岁月。

从17岁出门远行、进京上学,到误打误撞成为美食纪录片导演,漫漫人生路,陈晓卿的每个人生阶段都有与食物相关的记忆。

《食南之徒》

作者:马伯庸

推荐理由:最贪吃的大汉使者唐蒙来到了最会吃的南越之国。这里食材丰富,简直就是饕餮之徒的梦想之地。但在美食背后,涌动着南北对峙、族群隔阂、权位争斗……种种波谲云诡,竟比岭南食材的风味更复杂。这个懒散的大汉使者,身陷岭南的争斗漩涡。他唯一能信赖的只有食物,唯一的破局之法只有追求极致美食的心。谁都没想到,那一缕微妙滋味,竟关乎大汉与南越国运……

唐蒙的冒险经历让人在感受美食魅力的同时,加深了对历史事件的思考与理解,鼓励读者思考美食、历史、文化之间的联系。

《君幸食》

作者:[英]扶霞·邓洛普

推荐理由:中餐到底是什么?扶霞将这些问题视作“人生使命”,在长达30年的中国美食探险之旅后,给出了自己的答案。在她看来,中餐是技法,也是哲学;是治愈身心的良药,也是文明与荒蛮的分界。中餐是世界上最受欢迎的美食,也是人们最不了解的烹饪传统。

30年前,毕业于剑桥大学的扶霞来到四川大学交流,从此爱上川菜,还曾学习专业厨艺,写下著作《鱼翅与花椒》。这一次,扶霞以一如既往的幽默笔触、前所未有的视角,从30道菜出发来谈论中餐的起源、食材、技法乃至思想,仿若一场宴请、一段旅程、一次告白。

《消失中的食物》

作者:[英]丹·萨拉迪诺

推荐理由:无论在伦敦、洛杉矶,还是尼日利亚的拉各斯,你都可以吃到寿司、咖喱或麦当劳。我们的饮食乍看更多样化,其实全世界的消费和饮食正变得越来越单一。你知道吗,全世界的食物种子基本上都在四大集团企业的掌控中;我们喝下的啤酒中,每四罐里就有一罐出自同一工厂……

除了美味,我们还将失去什么?作者十年间走过30多个国家和地区,寻找并记录了40种濒危食物与珍稀技艺。是时候吹响守卫美食的战斗号角,是时候启动拯救珍惜食物与传统的方舟了!

《有滋有味:我的厨艺人生》

作者:[美]露西·尼斯利

推荐理由:无论是为了做出完美的可颂面包,翻来覆去地折磨自己,还是倾家荡产也要食得那一口心仪的奶酪,尼斯利深知自己需要什么:一顿美味佳肴。身为厨师和美食家的女儿,她忠于自己的直觉。在这封为烹饪和饮食而写的情书中,尼斯利呈现了她个人经历中所见到的斑斓美食。

吃,并非是一种迫不得已的行为,食物也不仅是单调乏味的消耗品,日常饮食应被人们感恩且珍惜,它与人类身体机能及感官密不可分。尼斯利用她娴熟的绘图技艺和全面的烹饪知识,将只有专业厨师才懂的烹饪技巧画在纸上,就算是料理新人也能轻松掌握。

《小麦战争》

作者:[美]斯科特·雷诺兹·尼尔森

推荐理由:一粒粮食,如何撬动整个地球?要了解各个帝国的兴衰史,我们必须循着河流沿岸、港口之间的粮食贸易路线进行探寻。历史学家斯科特·雷诺兹·尼尔森在本书中揭示了:通过努力控制这些路线,可改变世界强国之间的力量均势。

这是一部精彩的微观历史。通过单一商品的视角来审视全球历史,揭示新的真相。作者从公元前一万年娓娓道来,用小麦串联起世界史,讲述了小麦的供应和价格是如何影响重大历史事件发生、帝国兴衰、骚乱和革命、银行崩溃的。

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20240607/01/01-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20240607/02/02-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20240607/03/03-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20240607/04/04-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20240607/05/05-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20240607/06/06-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20240607/07/07-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20240607/08/08-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20240607/09/09-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20240607/10/10-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20240607/11/11-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20240607/12/Page12-1500.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20240607/13/Page13-1500.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20240607/14/Page14-1500.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20240607/15/Page15-1500.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20240607/16/Page16-1500.jpg)