01版:导读

01版:导读

- * 魁星点状元

05版:乡村振兴齐鲁样板

05版:乡村振兴齐鲁样板

- *

乡村处处景

生活比蜜甜 - *

“蜜薯之乡”

农事忙 - *

便民服务好

经济发展顺

15版:望海听风

15版:望海听风

- * 汉“常饮食百口宜孙子”陶井圈

- * 探访歪头崮

- * 子母槐

16版:光影记录

16版:光影记录

- * 人间又一夏

□孙涛

清同治年间,潍县金石学家陈介褀于故杞城得古陶残片四件,残片上有文字两种,一为“家常富贵”,一为“常饮食百口宜孙子”。陈氏得到这两种铭文陶片后,异常兴奋,曾多次在与友人的通信中提及此物并相赠拓片,并著文对之详加考证,定其为陶瓮残片。他经过考证,认为二者一为瓮口残片,一为瓮腹残片。陈介褀去世后,陶器残片又被潍县藏家高鸿裁收藏,今多有拓本传世。

故杞城位于今潍坊市坊子区黄旗堡街道附近,《水经注》记载此地夏朝时为大禹后裔斟灌国所在地。西周时称淳于,为州国所都,春秋时州国为杞国所灭,此后又属齐。西汉时,在此置淳于县,属北海国(郡)。东汉初,淳于县曾为“云台二十八将”之首、高密侯邓禹的侯国属县。两汉时,潍河中下游一带异常繁华,封王封侯者比比皆是,淳于县正处于这一地带。

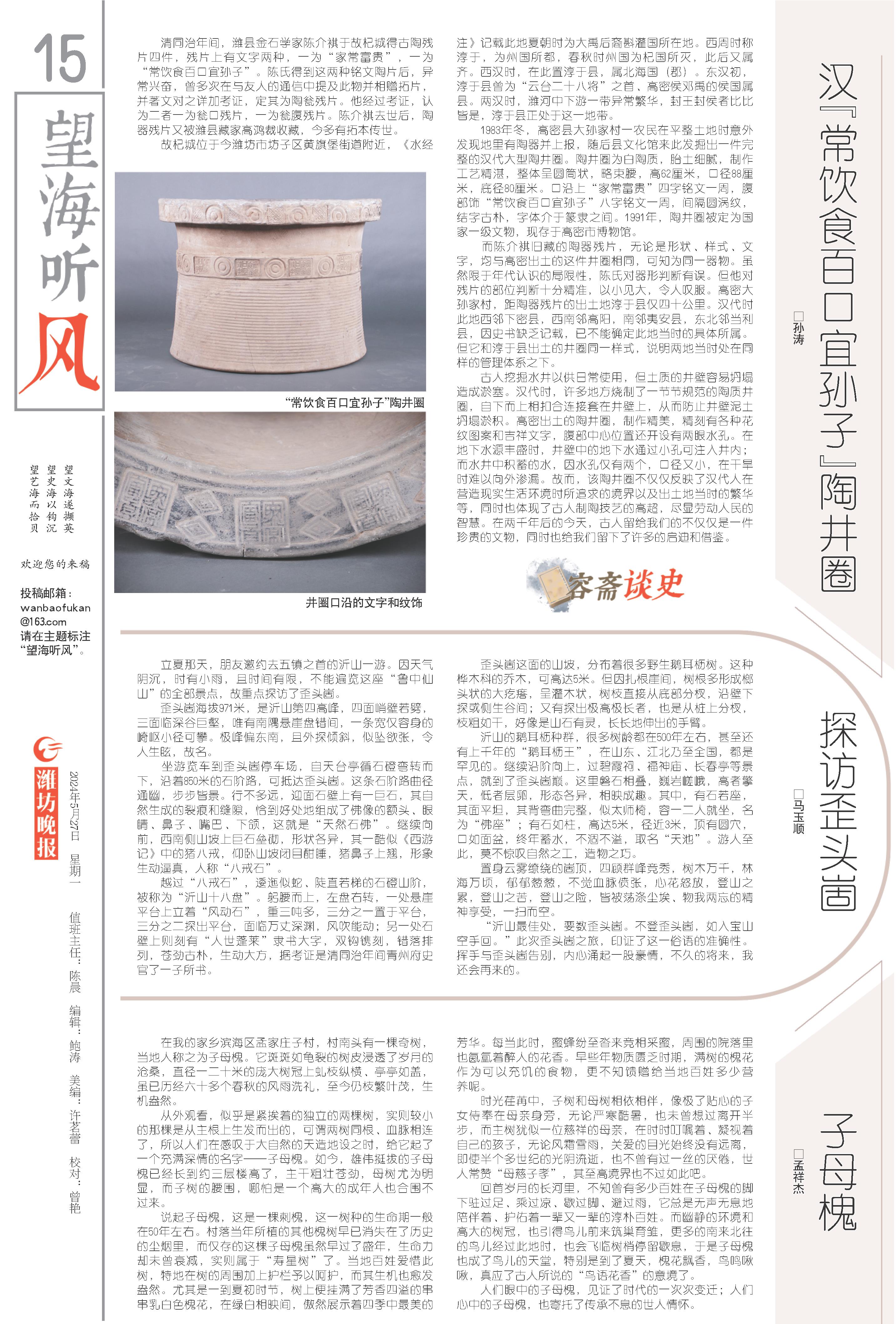

1983年冬,高密县大孙家村一农民在平整土地时意外发现地里有陶器并上报,随后县文化馆来此发掘出一件完整的汉代大型陶井圈。陶井圈为白陶质,胎土细腻,制作工艺精湛,整体呈圆筒状,略束腰,高62厘米,口径88厘米,底径80厘米。口沿上“家常富贵”四字铭文一周,腹部饰“常饮食百口宜孙子”八字铭文一周,间隔圆涡纹,结字古朴,字体介于篆隶之间。1991年,陶井圈被定为国家一级文物,现存于高密市博物馆。

而陈介褀旧藏的陶器残片,无论是形状、样式、文字,均与高密出土的这件井圈相同,可知为同一器物。虽然限于年代认识的局限性,陈氏对器形判断有误。但他对残片的部位判断十分精准,以小见大,令人叹服。高密大孙家村,距陶器残片的出土地淳于县仅四十公里。汉代时此地西邻下密县,西南邻高阳,南邻夷安县,东北邻当利县,因史书缺乏记载,已不能确定此地当时的具体所属。但它和淳于县出土的井圈同一样式,说明两地当时处在同样的管理体系之下。

古人挖掘水井以供日常使用,但土质的井壁容易坍塌造成淤塞。汉代时,许多地方烧制了一节节规范的陶质井圈,自下而上相扣合连接套在井壁上,从而防止井壁泥土坍塌淤积。高密出土的陶井圈,制作精美,精刻有各种花纹图案和吉祥文字,腹部中心位置还开设有两眼水孔。在地下水源丰盛时,井壁中的地下水通过小孔可注入井内;而水井中积蓄的水,因水孔仅有两个,口径又小,在干旱时难以向外渗漏。故而,该陶井圈不仅仅反映了汉代人在营造现实生活环境时所追求的境界以及出土地当时的繁华等,同时也体现了古人制陶技艺的高超,尽显劳动人民的智慧。在两千年后的今天,古人留给我们的不仅仅是一件珍贵的文物,同时也给我们留下了许多的启迪和借鉴。

清同治年间,潍县金石学家陈介褀于故杞城得古陶残片四件,残片上有文字两种,一为“家常富贵”,一为“常饮食百口宜孙子”。陈氏得到这两种铭文陶片后,异常兴奋,曾多次在与友人的通信中提及此物并相赠拓片,并著文对之详加考证,定其为陶瓮残片。他经过考证,认为二者一为瓮口残片,一为瓮腹残片。陈介褀去世后,陶器残片又被潍县藏家高鸿裁收藏,今多有拓本传世。

故杞城位于今潍坊市坊子区黄旗堡街道附近,《水经注》记载此地夏朝时为大禹后裔斟灌国所在地。西周时称淳于,为州国所都,春秋时州国为杞国所灭,此后又属齐。西汉时,在此置淳于县,属北海国(郡)。东汉初,淳于县曾为“云台二十八将”之首、高密侯邓禹的侯国属县。两汉时,潍河中下游一带异常繁华,封王封侯者比比皆是,淳于县正处于这一地带。

1983年冬,高密县大孙家村一农民在平整土地时意外发现地里有陶器并上报,随后县文化馆来此发掘出一件完整的汉代大型陶井圈。陶井圈为白陶质,胎土细腻,制作工艺精湛,整体呈圆筒状,略束腰,高62厘米,口径88厘米,底径80厘米。口沿上“家常富贵”四字铭文一周,腹部饰“常饮食百口宜孙子”八字铭文一周,间隔圆涡纹,结字古朴,字体介于篆隶之间。1991年,陶井圈被定为国家一级文物,现存于高密市博物馆。

而陈介褀旧藏的陶器残片,无论是形状、样式、文字,均与高密出土的这件井圈相同,可知为同一器物。虽然限于年代认识的局限性,陈氏对器形判断有误。但他对残片的部位判断十分精准,以小见大,令人叹服。高密大孙家村,距陶器残片的出土地淳于县仅四十公里。汉代时此地西邻下密县,西南邻高阳,南邻夷安县,东北邻当利县,因史书缺乏记载,已不能确定此地当时的具体所属。但它和淳于县出土的井圈同一样式,说明两地当时处在同样的管理体系之下。

古人挖掘水井以供日常使用,但土质的井壁容易坍塌造成淤塞。汉代时,许多地方烧制了一节节规范的陶质井圈,自下而上相扣合连接套在井壁上,从而防止井壁泥土坍塌淤积。高密出土的陶井圈,制作精美,精刻有各种花纹图案和吉祥文字,腹部中心位置还开设有两眼水孔。在地下水源丰盛时,井壁中的地下水通过小孔可注入井内;而水井中积蓄的水,因水孔仅有两个,口径又小,在干旱时难以向外渗漏。故而,该陶井圈不仅仅反映了汉代人在营造现实生活环境时所追求的境界以及出土地当时的繁华等,同时也体现了古人制陶技艺的高超,尽显劳动人民的智慧。在两千年后的今天,古人留给我们的不仅仅是一件珍贵的文物,同时也给我们留下了许多的启迪和借鉴。

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20240527/01/01-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20240527/02/02-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20240527/03/03-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20240527/04/04-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20240527/05/05-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20240527/06/06-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20240527/07/07-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20240527/08/08-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20240527/09/09-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20240527/10/10-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20240527/11/11-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20240527/12/12-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20240527/13/13-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20240527/14/14-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20240527/15/15-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20240527/16/Page16-1500.jpg)