01版:导读

01版:导读

- *

万人问计

中招会

16版:光影记录

16版:光影记录

- * 春色满园

□赵公友

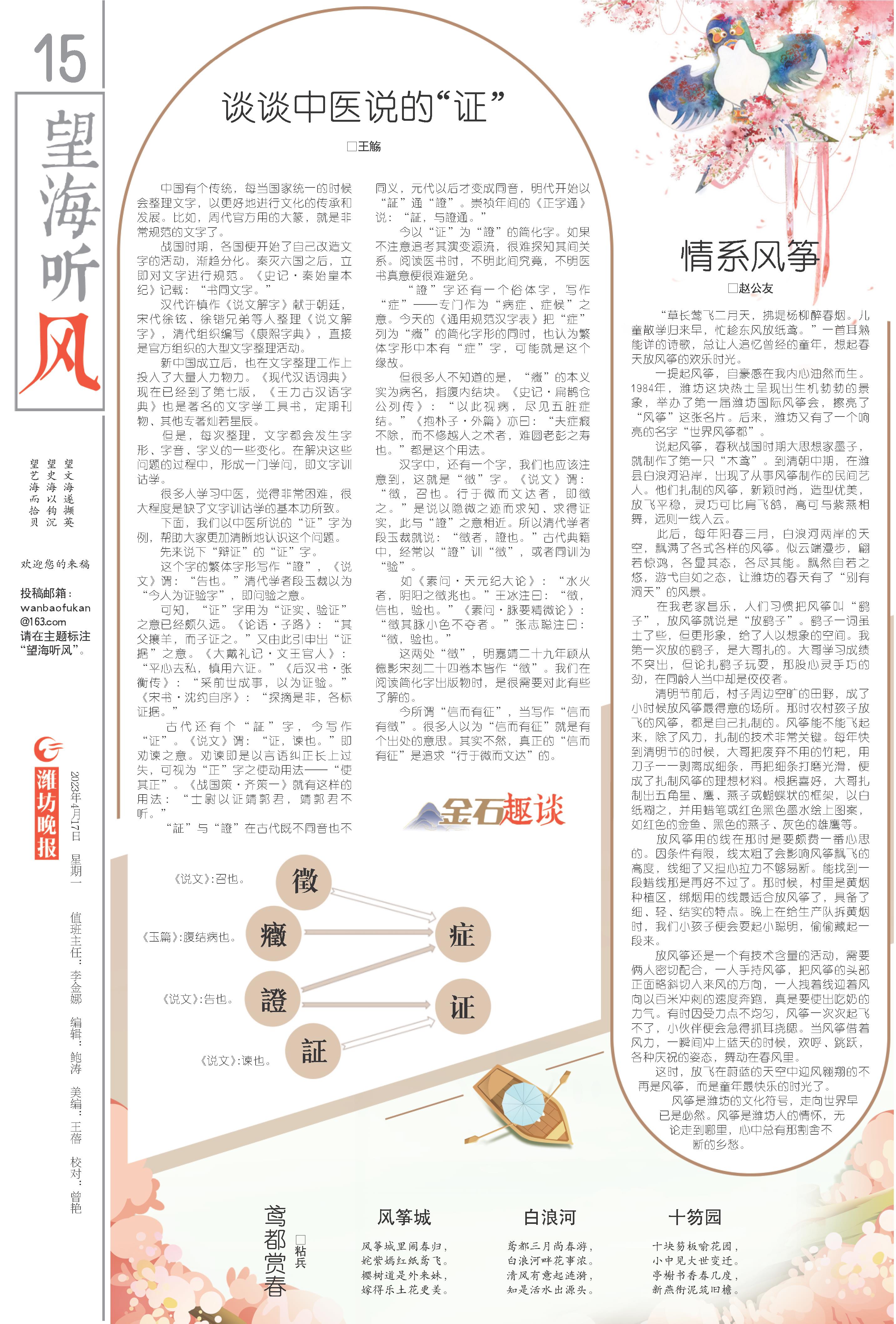

“草长莺飞二月天,拂堤杨柳醉春烟。儿童散学归来早,忙趁东风放纸鸢。”一首耳熟能详的诗歌,总让人追忆曾经的童年,想起春天放风筝的欢乐时光。

一提起风筝,自豪感在我内心油然而生。1984年,潍坊这块热土呈现出生机勃勃的景象,举办了第一届潍坊国际风筝会,擦亮了“风筝”这张名片。后来,潍坊又有了一个响亮的名字“世界风筝都”。

说起风筝,春秋战国时期大思想家墨子,就制作了第一只“木鸢”。到清朝中期,在潍县白浪河沿岸,出现了从事风筝制作的民间艺人。他们扎制的风筝,新颖时尚,造型优美,放飞平稳,灵巧可比肩飞鸽,高可与紫燕相舞,远则一线入云。

此后,每年阳春三月,白浪河两岸的天空,飘满了各式各样的风筝。似云端漫步,翩若惊鸿,各显其态,各尽其能。飘然自若之悠,游弋自如之态,让潍坊的春天有了“别有洞天”的风景。

在我老家昌乐,人们习惯把风筝叫“鹞子”,放风筝就说是“放鹞子”。鹞子一词虽土了些,但更形象,给了人以想象的空间。我第一次放的鹞子,是大哥扎的。大哥学习成绩不突出,但论扎鹞子玩耍,那股心灵手巧的劲,在同龄人当中却是佼佼者。

清明节前后,村子周边空旷的田野,成了小时候放风筝最得意的场所。那时农村孩子放飞的风筝,都是自己扎制的。风筝能不能飞起来,除了风力,扎制的技术非常关键。每年快到清明节的时候,大哥把废弃不用的竹耙,用刀子一一剥离成细条,再把细条打磨光滑,便成了扎制风筝的理想材料。根据喜好,大哥扎制出五角星、鹰、燕子或蝴蝶状的框架,以白纸糊之,并用蜡笔或红色黑色墨水绘上图案,如红色的金鱼、黑色的燕子、灰色的雄鹰等。

放风筝用的线在那时是要颇费一番心思的。因条件有限,线太粗了会影响风筝飘飞的高度,线细了又担心拉力不够易断。能找到一段蜡线那是再好不过了。那时候,村里是黄烟种植区,绑烟用的线最适合放风筝了,具备了细、轻、结实的特点。晚上在给生产队拆黄烟时,我们小孩子便会耍起小聪明,偷偷藏起一段来。

放风筝还是一个有技术含量的活动,需要俩人密切配合,一人手持风筝,把风筝的头部正面略斜切入来风的方向,一人拽着线迎着风向以百米冲刺的速度奔跑,真是要使出吃奶的力气。有时因受力点不均匀,风筝一次次起飞不了,小伙伴便会急得抓耳挠腮。当风筝借着风力,一瞬间冲上蓝天的时候,欢呼、跳跃,各种庆祝的姿态,舞动在春风里。

这时,放飞在蔚蓝的天空中迎风翱翔的不再是风筝,而是童年最快乐的时光了。

风筝是潍坊的文化符号,走向世界早已是必然。风筝是潍坊人的情怀,无论走到哪里,心中总有那割舍不断的乡愁。

“草长莺飞二月天,拂堤杨柳醉春烟。儿童散学归来早,忙趁东风放纸鸢。”一首耳熟能详的诗歌,总让人追忆曾经的童年,想起春天放风筝的欢乐时光。

一提起风筝,自豪感在我内心油然而生。1984年,潍坊这块热土呈现出生机勃勃的景象,举办了第一届潍坊国际风筝会,擦亮了“风筝”这张名片。后来,潍坊又有了一个响亮的名字“世界风筝都”。

说起风筝,春秋战国时期大思想家墨子,就制作了第一只“木鸢”。到清朝中期,在潍县白浪河沿岸,出现了从事风筝制作的民间艺人。他们扎制的风筝,新颖时尚,造型优美,放飞平稳,灵巧可比肩飞鸽,高可与紫燕相舞,远则一线入云。

此后,每年阳春三月,白浪河两岸的天空,飘满了各式各样的风筝。似云端漫步,翩若惊鸿,各显其态,各尽其能。飘然自若之悠,游弋自如之态,让潍坊的春天有了“别有洞天”的风景。

在我老家昌乐,人们习惯把风筝叫“鹞子”,放风筝就说是“放鹞子”。鹞子一词虽土了些,但更形象,给了人以想象的空间。我第一次放的鹞子,是大哥扎的。大哥学习成绩不突出,但论扎鹞子玩耍,那股心灵手巧的劲,在同龄人当中却是佼佼者。

清明节前后,村子周边空旷的田野,成了小时候放风筝最得意的场所。那时农村孩子放飞的风筝,都是自己扎制的。风筝能不能飞起来,除了风力,扎制的技术非常关键。每年快到清明节的时候,大哥把废弃不用的竹耙,用刀子一一剥离成细条,再把细条打磨光滑,便成了扎制风筝的理想材料。根据喜好,大哥扎制出五角星、鹰、燕子或蝴蝶状的框架,以白纸糊之,并用蜡笔或红色黑色墨水绘上图案,如红色的金鱼、黑色的燕子、灰色的雄鹰等。

放风筝用的线在那时是要颇费一番心思的。因条件有限,线太粗了会影响风筝飘飞的高度,线细了又担心拉力不够易断。能找到一段蜡线那是再好不过了。那时候,村里是黄烟种植区,绑烟用的线最适合放风筝了,具备了细、轻、结实的特点。晚上在给生产队拆黄烟时,我们小孩子便会耍起小聪明,偷偷藏起一段来。

放风筝还是一个有技术含量的活动,需要俩人密切配合,一人手持风筝,把风筝的头部正面略斜切入来风的方向,一人拽着线迎着风向以百米冲刺的速度奔跑,真是要使出吃奶的力气。有时因受力点不均匀,风筝一次次起飞不了,小伙伴便会急得抓耳挠腮。当风筝借着风力,一瞬间冲上蓝天的时候,欢呼、跳跃,各种庆祝的姿态,舞动在春风里。

这时,放飞在蔚蓝的天空中迎风翱翔的不再是风筝,而是童年最快乐的时光了。

风筝是潍坊的文化符号,走向世界早已是必然。风筝是潍坊人的情怀,无论走到哪里,心中总有那割舍不断的乡愁。

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20230417/01/01-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20230417/02/02-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20230417/03/03-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20230417/04/04-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20230417/05/05-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20230417/06/06-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20230417/07/07-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20230417/08/08-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20230417/09/09-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20230417/10/10-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20230417/11/11-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20230417/12/12-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20230417/13/13-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20230417/14/14-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20230417/15/15-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20230417/16/Page16-1500.jpg)