01版:导读

01版:导读

- *

万人问计

中招会

16版:光影记录

16版:光影记录

- * 春色满园

□王觞

中国有个传统,每当国家统一的时候会整理文字,以更好地进行文化的传承和发展。比如,周代官方用的大篆,就是非常规范的文字了。

战国时期,各国便开始了自己改造文字的活动,渐趋分化。秦灭六国之后,立即对文字进行规范。《史记·秦始皇本纪》记载:“书同文字。”

汉代许慎作《说文解字》献于朝廷,宋代徐铉、徐锴兄弟等人整理《说文解字》,清代组织编写《康熙字典》,直接是官方组织的大型文字整理活动。

新中国成立后,也在文字整理工作上投入了大量人力物力。《现代汉语词典》现在已经到了第七版,《王力古汉语字典》也是著名的文字学工具书,定期刊物、其他专著灿若星辰。

但是,每次整理,文字都会发生字形、字音、字义的一些变化。在解决这些问题的过程中,形成一门学问,即文字训诂学。

很多人学习中医,觉得非常困难,很大程度是缺了文字训诂学的基本功所致。

下面,我们以中医所说的“证”字为例,帮助大家更加清晰地认识这个问题。

先来说下“辩证”的“证”字。

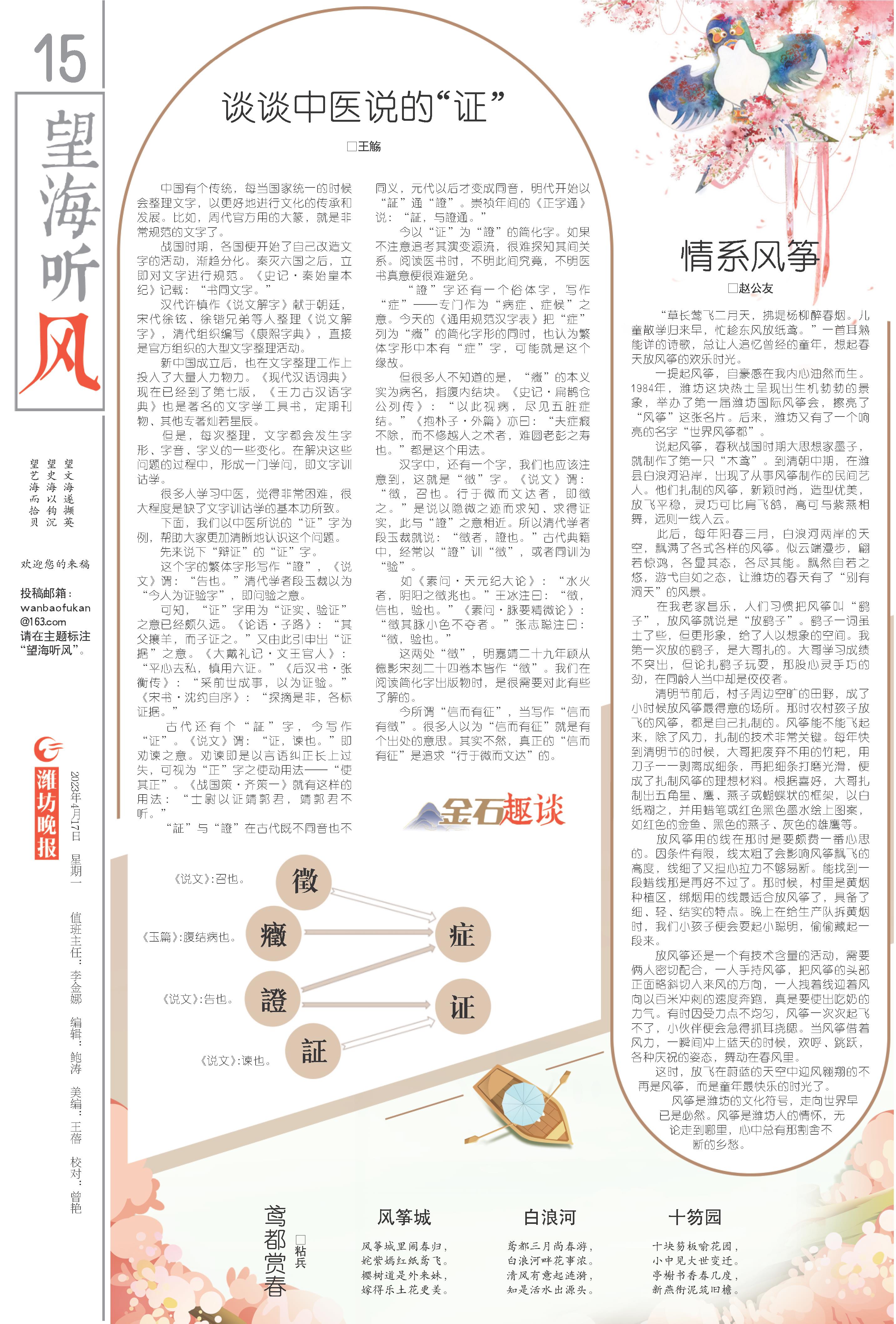

这个字的繁体字形写作“證”,《说文》谓:“告也。”清代学者段玉裁以为“今人为证验字”,即问验之意。

可知,“证”字用为“证实、验证”之意已经颇久远。《论语·子路》:“其父攘羊,而子证之。”又由此引申出“证据”之意。《大戴礼记·文王官人》:“平心去私,慎用六证。”《后汉书·张衡传》:“采前世成事,以为证验。”《宋书·沈约自序》:“探摘是非,各标证据。”

古代还有个“証”字,今写作“证”。《说文》谓:“证,谏也。”即劝谏之意。劝谏即是以言语纠正长上过失,可视为“正”字之使动用法——“使其正”。《战国策·齐策一》就有这样的用法:“士尉以证靖郭君,靖郭君不听。”

“証”与“證”在古代既不同音也不同义,元代以后才变成同音,明代开始以“証”通“證”。崇祯年间的《正字通》说:“証,与證通。”

今以“证”为“證”的简化字。如果不注意追考其演变源流,很难探知其间关系。阅读医书时,不明此间究竟,不明医书真意便很难避免。

“證”字还有一个俗体字,写作“症”——专门作为“病症、症候”之意。今天的《通用规范汉字表》把“症”列为“癥”的简化字形的同时,也认为繁体字形中本有“症”字,可能就是这个缘故。

但很多人不知道的是,“癥”的本义实为病名,指腹内结块。《史记·扁鹊仓公列传》:“以此视病,尽见五脏症结。”《抱朴子·外篇》亦曰:“夫症瘕不除,而不修越人之术者,难圆老彭之寿也。”都是这个用法。

汉字中,还有一个字,我们也应该注意到,这就是“徵”字。《说文》谓:“徵,召也。行于微而文达者,即徵之。”是说以隐微之迹而求知、求得证实,此与“證”之意相近。所以清代学者段玉裁就说:“徵者,證也。”古代典籍中,经常以“證”训“徵”,或者同训为“验”。

如《素问·天元纪大论》:“水火者,阴阳之徵兆也。”王冰注曰:“徵,信也,验也。”《素问·脉要精微论》:“徵其脉小色不夺者。”张志聪注曰:“徵,验也。”

这两处“徵”,明嘉靖二十九年顾从德影宋刻二十四卷本皆作“徵”。我们在阅读简化字出版物时,是很需要对此有些了解的。

今所谓“信而有征”,当写作“信而有徵”。很多人以为“信而有征”就是有个出处的意思。其实不然,真正的“信而有征”是追求“行于微而文达”的。

中国有个传统,每当国家统一的时候会整理文字,以更好地进行文化的传承和发展。比如,周代官方用的大篆,就是非常规范的文字了。

战国时期,各国便开始了自己改造文字的活动,渐趋分化。秦灭六国之后,立即对文字进行规范。《史记·秦始皇本纪》记载:“书同文字。”

汉代许慎作《说文解字》献于朝廷,宋代徐铉、徐锴兄弟等人整理《说文解字》,清代组织编写《康熙字典》,直接是官方组织的大型文字整理活动。

新中国成立后,也在文字整理工作上投入了大量人力物力。《现代汉语词典》现在已经到了第七版,《王力古汉语字典》也是著名的文字学工具书,定期刊物、其他专著灿若星辰。

但是,每次整理,文字都会发生字形、字音、字义的一些变化。在解决这些问题的过程中,形成一门学问,即文字训诂学。

很多人学习中医,觉得非常困难,很大程度是缺了文字训诂学的基本功所致。

下面,我们以中医所说的“证”字为例,帮助大家更加清晰地认识这个问题。

先来说下“辩证”的“证”字。

这个字的繁体字形写作“證”,《说文》谓:“告也。”清代学者段玉裁以为“今人为证验字”,即问验之意。

可知,“证”字用为“证实、验证”之意已经颇久远。《论语·子路》:“其父攘羊,而子证之。”又由此引申出“证据”之意。《大戴礼记·文王官人》:“平心去私,慎用六证。”《后汉书·张衡传》:“采前世成事,以为证验。”《宋书·沈约自序》:“探摘是非,各标证据。”

古代还有个“証”字,今写作“证”。《说文》谓:“证,谏也。”即劝谏之意。劝谏即是以言语纠正长上过失,可视为“正”字之使动用法——“使其正”。《战国策·齐策一》就有这样的用法:“士尉以证靖郭君,靖郭君不听。”

“証”与“證”在古代既不同音也不同义,元代以后才变成同音,明代开始以“証”通“證”。崇祯年间的《正字通》说:“証,与證通。”

今以“证”为“證”的简化字。如果不注意追考其演变源流,很难探知其间关系。阅读医书时,不明此间究竟,不明医书真意便很难避免。

“證”字还有一个俗体字,写作“症”——专门作为“病症、症候”之意。今天的《通用规范汉字表》把“症”列为“癥”的简化字形的同时,也认为繁体字形中本有“症”字,可能就是这个缘故。

但很多人不知道的是,“癥”的本义实为病名,指腹内结块。《史记·扁鹊仓公列传》:“以此视病,尽见五脏症结。”《抱朴子·外篇》亦曰:“夫症瘕不除,而不修越人之术者,难圆老彭之寿也。”都是这个用法。

汉字中,还有一个字,我们也应该注意到,这就是“徵”字。《说文》谓:“徵,召也。行于微而文达者,即徵之。”是说以隐微之迹而求知、求得证实,此与“證”之意相近。所以清代学者段玉裁就说:“徵者,證也。”古代典籍中,经常以“證”训“徵”,或者同训为“验”。

如《素问·天元纪大论》:“水火者,阴阳之徵兆也。”王冰注曰:“徵,信也,验也。”《素问·脉要精微论》:“徵其脉小色不夺者。”张志聪注曰:“徵,验也。”

这两处“徵”,明嘉靖二十九年顾从德影宋刻二十四卷本皆作“徵”。我们在阅读简化字出版物时,是很需要对此有些了解的。

今所谓“信而有征”,当写作“信而有徵”。很多人以为“信而有征”就是有个出处的意思。其实不然,真正的“信而有征”是追求“行于微而文达”的。

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20230417/01/01-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20230417/02/02-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20230417/03/03-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20230417/04/04-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20230417/05/05-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20230417/06/06-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20230417/07/07-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20230417/08/08-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20230417/09/09-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20230417/10/10-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20230417/11/11-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20230417/12/12-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20230417/13/13-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20230417/14/14-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20230417/15/15-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20230417/16/Page16-1500.jpg)