08版:光影记录

08版:光影记录

- * 停下来 倾听夏天

云门山不但是一座风景秀丽的旅游景区,还是一座佛、道共容的历史名山。云门山山前峭壁之上,佛教造像共有5个石龛(窟),有题记可追溯到隋开皇九年(589),是研究古代石雕艺术和佛教发展史的珍贵资料。山阴万春洞有道教鼻祖陈抟卧雕和马丹阳浮雕像。

云门山石窟佛教造像群

历一千四百年沧桑岁月

云门山位于青州城南2.5公里处,海拔421米。它平原拔笏,松荫盖足,山虽不高而有千仞之势,自古为鲁中名山。主峰大云顶,有洞如门,高阔过丈,南北相通,远望如明镜高悬,夏秋时节,云雾缭绕,穿洞而过,如滚滚波涛,将山顶庙宇托于其上,若隐若现,虚无缥缈,宛若仙境,蔚为壮观,历来被谓之“云门仙境”。

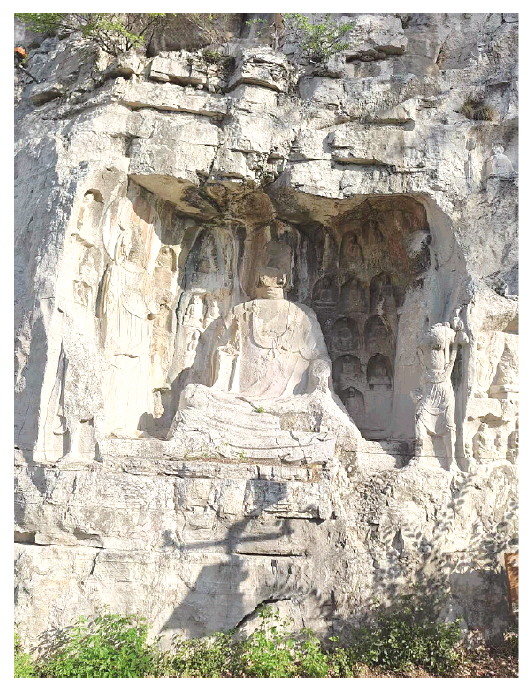

出云门洞,山前豁然开朗,壁立万仞。就在这峭壁之上,凿有石龛(窟),进深不等的石龛内共有佛教造像272尊。这些造像虽经1400余年的沧桑岁月,风雨剥蚀,当年风采依然可辨,不失为研究古代造像艺术的珍贵资料。

自西往东排列,第一、二龛均开凿于北齐至隋代,位于云门洞之西;第三、四、五龛开凿于盛唐时期,位于云门洞上方。规模最大的是第一、二龛。第二龛高、宽各约4米,大约开凿于隋初,刻有一佛二胁侍菩萨像,虽然主佛已毁,但两侧的观世音、大势至菩萨像保存完好,周围的百余尊小佛像神态各异。第一龛略矮,高约3米,宽4米,为一佛、二菩萨、二天王布置,其中三尊像的头部都已损毁,但全身较为完整。主像结跏趺坐,尽管头部缺损,其安逸自然的神态依稀可见。

梁思成在《中国雕塑史》隋代一章专门介绍过云门山石窟,并称赞“其技艺纯熟有如唐代,然其形制则纯属初隋,实开皇中之最精品也。”

梁思成最为推崇的“开皇中之最精品”,即指第二龛的菩萨造像,极具艺术水平。该造像面目清秀,头戴高冠,宝缯飘然而下,颈饰链珠项链,身上配戴着极为细致的璎珞,帔帛自然下垂,上衣宽袖肥大,长裙曳地,在延伸下垂的裙带上刻有莲花、忍冬图案,还刻有密宗的男女双修图,被游客称为“合欢图”。日本佛教大师来云门山考察后称,这是他们以前考察的石窟中所从没见过的。

第三、四、五佛龛造像规制较小,高、宽均在1到2米之间。第五龛旁边有唐开元十九年(731)益都县令唐纫撰文的《云门山功德铭》题刻,与赵居贞的《投龙诗》并称为云门山现存最早的石刻,堪称云门山“双璧”。

2013年,云门山石窟被公布为全国重点文物保护单位。

万春洞开凿于明代 洞内有陈抟卧睡像

云门山山腰有望寿阁,游客们既可以在这里稍事休息,也可以从此分两路上山。从望寿阁东路上山,可达东阆风亭,途中位于山阴东北坡有一道洞,名万春洞。

万春洞,又名希夷石室。洞高1.6米,宽1.2米,进深5米。洞内南侧有石床,上有陈抟的高浮雕石像一尊,枕书长眠,长睡不醒,安详悠然,憨厚可掬。传说陈抟辞官归隐后,高枕无忧,一觉睡了八百载。该洞是明代嘉靖年间衡王府内典膳掌司冀阳周全开凿,俗称陈抟洞。

陈抟,历史上确有其人。字图南,号扶摇子,亳州真源人,生活于五代末至宋代初。据说他四五岁时,在涡水岸侧玩耍,有一个青衣媪喂他奶,从此以后聪明异常。成人后,读经史百家之言,一见成诵,过目不忘,以诗文享誉当时。但屡次考进士不第,遂不求禄仕,以山水为乐。在武当山九室岩隐居二十余年,不食五谷,但每天饮酒数杯。后移居华山云台观,又潜踪少华石室四十余年。后来,宋太宗向他咨询道家之术,他却劝告皇帝要励精图治,好好治理国家,得到皇帝的尊崇,赐予他“希夷先生”的名号。

陈抟嗜睡,常常一睡就是百余日不起,所以又被称为“睡仙”,被奉为继老子、张俊之后的道教至尊。

陈抟在青州民间留下诸多传说,享有盛誉,陈抟洞也是游览云门山打卡的胜景。

马丹阳打坐浮雕像 雕刻细腻刀法精湛

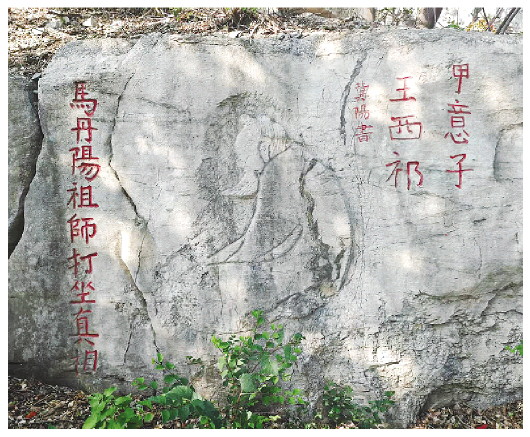

马丹阳浮雕像,位于云门山摩崖大“寿”字西侧,一个不被人注意的僻静处。雕像左、右各有题款,右边题款为“甲意子,王西祁,冀阳书”,左边题款为“马丹阳祖师打坐真相”。从题款中得知,此为一名叫西祁的文人所为。“甲意”,即“士大夫甲意画”,古代专指文人画,用书卷气作为评画的标准,讲求诗情画意。王西祁,生卒不详,当为明代人,擅长用文人笔法画道家人物。

马丹阳打坐像以王西祁的画作为底稿,采用浅浮雕的手法镌刻于崖壁上。其应为明嘉靖年间,与云门山摩崖大“寿”同期雕造。

马丹阳打坐像,属于浅浮雕造像。浮雕造像是雕塑与绘画结合的产物,它用压缩的方法来处理,靠透视等因素来表现三维空间,并只供一面或两面观看。青州众多的石窟、石龛造像都属于浮雕造像,但大多为高浮雕,其特点是压缩小,起伏大,接近圆雕,明暗对比强烈,视角效果突出。而浅浮雕造像压缩大,起伏小,既保持了平面性,又具有一定的体量感和起伏感。马丹阳浮雕像鲜明地体现了这种特点,在青州摩崖造像中仅此一例。

马丹阳浮雕像高约80厘米,宽约60厘米,凸面高约半厘米,为头部侧面像。雕刻细腻,造像五官比例适当,面部清瘦,表情宁静,正在凝神东望。仙风道骨的形象表现得惟妙惟肖。

马丹阳,我国历史上著名道学家和医学家,是“全真七子”之一,全真教第二代掌教。马丹阳原名马从义,字宜甫,祖籍陕西扶风郡,是汉代伏波将军马援的后裔。后因避五代之乱,其家迁居山东宁海州。他生于金天辅六年(1122),金天会年间中进士,做过地方官,后因看不惯官场中的尔虞我诈,改名钰,自号丹阳,取道号玄宝,跟随全真道祖师王重阳学道。王重阳死后,马丹阳与丘处机等弟子分方设教,曾经到过青州。马丹阳不仅沿袭道家理论,也精通医术,更善针灸疗法,创“马丹阳十二神针”,编成歌诀,使其易学易记,广泛运用。

马丹阳年老归乡,在莱阳的游仙宫羽化。

云门山石窟佛教造像群

历一千四百年沧桑岁月

云门山位于青州城南2.5公里处,海拔421米。它平原拔笏,松荫盖足,山虽不高而有千仞之势,自古为鲁中名山。主峰大云顶,有洞如门,高阔过丈,南北相通,远望如明镜高悬,夏秋时节,云雾缭绕,穿洞而过,如滚滚波涛,将山顶庙宇托于其上,若隐若现,虚无缥缈,宛若仙境,蔚为壮观,历来被谓之“云门仙境”。

出云门洞,山前豁然开朗,壁立万仞。就在这峭壁之上,凿有石龛(窟),进深不等的石龛内共有佛教造像272尊。这些造像虽经1400余年的沧桑岁月,风雨剥蚀,当年风采依然可辨,不失为研究古代造像艺术的珍贵资料。

自西往东排列,第一、二龛均开凿于北齐至隋代,位于云门洞之西;第三、四、五龛开凿于盛唐时期,位于云门洞上方。规模最大的是第一、二龛。第二龛高、宽各约4米,大约开凿于隋初,刻有一佛二胁侍菩萨像,虽然主佛已毁,但两侧的观世音、大势至菩萨像保存完好,周围的百余尊小佛像神态各异。第一龛略矮,高约3米,宽4米,为一佛、二菩萨、二天王布置,其中三尊像的头部都已损毁,但全身较为完整。主像结跏趺坐,尽管头部缺损,其安逸自然的神态依稀可见。

梁思成在《中国雕塑史》隋代一章专门介绍过云门山石窟,并称赞“其技艺纯熟有如唐代,然其形制则纯属初隋,实开皇中之最精品也。”

梁思成最为推崇的“开皇中之最精品”,即指第二龛的菩萨造像,极具艺术水平。该造像面目清秀,头戴高冠,宝缯飘然而下,颈饰链珠项链,身上配戴着极为细致的璎珞,帔帛自然下垂,上衣宽袖肥大,长裙曳地,在延伸下垂的裙带上刻有莲花、忍冬图案,还刻有密宗的男女双修图,被游客称为“合欢图”。日本佛教大师来云门山考察后称,这是他们以前考察的石窟中所从没见过的。

第三、四、五佛龛造像规制较小,高、宽均在1到2米之间。第五龛旁边有唐开元十九年(731)益都县令唐纫撰文的《云门山功德铭》题刻,与赵居贞的《投龙诗》并称为云门山现存最早的石刻,堪称云门山“双璧”。

2013年,云门山石窟被公布为全国重点文物保护单位。

万春洞开凿于明代 洞内有陈抟卧睡像

云门山山腰有望寿阁,游客们既可以在这里稍事休息,也可以从此分两路上山。从望寿阁东路上山,可达东阆风亭,途中位于山阴东北坡有一道洞,名万春洞。

万春洞,又名希夷石室。洞高1.6米,宽1.2米,进深5米。洞内南侧有石床,上有陈抟的高浮雕石像一尊,枕书长眠,长睡不醒,安详悠然,憨厚可掬。传说陈抟辞官归隐后,高枕无忧,一觉睡了八百载。该洞是明代嘉靖年间衡王府内典膳掌司冀阳周全开凿,俗称陈抟洞。

陈抟,历史上确有其人。字图南,号扶摇子,亳州真源人,生活于五代末至宋代初。据说他四五岁时,在涡水岸侧玩耍,有一个青衣媪喂他奶,从此以后聪明异常。成人后,读经史百家之言,一见成诵,过目不忘,以诗文享誉当时。但屡次考进士不第,遂不求禄仕,以山水为乐。在武当山九室岩隐居二十余年,不食五谷,但每天饮酒数杯。后移居华山云台观,又潜踪少华石室四十余年。后来,宋太宗向他咨询道家之术,他却劝告皇帝要励精图治,好好治理国家,得到皇帝的尊崇,赐予他“希夷先生”的名号。

陈抟嗜睡,常常一睡就是百余日不起,所以又被称为“睡仙”,被奉为继老子、张俊之后的道教至尊。

陈抟在青州民间留下诸多传说,享有盛誉,陈抟洞也是游览云门山打卡的胜景。

马丹阳打坐浮雕像 雕刻细腻刀法精湛

马丹阳浮雕像,位于云门山摩崖大“寿”字西侧,一个不被人注意的僻静处。雕像左、右各有题款,右边题款为“甲意子,王西祁,冀阳书”,左边题款为“马丹阳祖师打坐真相”。从题款中得知,此为一名叫西祁的文人所为。“甲意”,即“士大夫甲意画”,古代专指文人画,用书卷气作为评画的标准,讲求诗情画意。王西祁,生卒不详,当为明代人,擅长用文人笔法画道家人物。

马丹阳打坐像以王西祁的画作为底稿,采用浅浮雕的手法镌刻于崖壁上。其应为明嘉靖年间,与云门山摩崖大“寿”同期雕造。

马丹阳打坐像,属于浅浮雕造像。浮雕造像是雕塑与绘画结合的产物,它用压缩的方法来处理,靠透视等因素来表现三维空间,并只供一面或两面观看。青州众多的石窟、石龛造像都属于浮雕造像,但大多为高浮雕,其特点是压缩小,起伏大,接近圆雕,明暗对比强烈,视角效果突出。而浅浮雕造像压缩大,起伏小,既保持了平面性,又具有一定的体量感和起伏感。马丹阳浮雕像鲜明地体现了这种特点,在青州摩崖造像中仅此一例。

马丹阳浮雕像高约80厘米,宽约60厘米,凸面高约半厘米,为头部侧面像。雕刻细腻,造像五官比例适当,面部清瘦,表情宁静,正在凝神东望。仙风道骨的形象表现得惟妙惟肖。

马丹阳,我国历史上著名道学家和医学家,是“全真七子”之一,全真教第二代掌教。马丹阳原名马从义,字宜甫,祖籍陕西扶风郡,是汉代伏波将军马援的后裔。后因避五代之乱,其家迁居山东宁海州。他生于金天辅六年(1122),金天会年间中进士,做过地方官,后因看不惯官场中的尔虞我诈,改名钰,自号丹阳,取道号玄宝,跟随全真道祖师王重阳学道。王重阳死后,马丹阳与丘处机等弟子分方设教,曾经到过青州。马丹阳不仅沿袭道家理论,也精通医术,更善针灸疗法,创“马丹阳十二神针”,编成歌诀,使其易学易记,广泛运用。

马丹阳年老归乡,在莱阳的游仙宫羽化。

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250725/01/01-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250725/02/02-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250725/03/03-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250725/04/04-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250725/05/05-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250725/06/06-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250725/07/07-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250725/08/08-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250725/09/09-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250725/10/10-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250725/11/Page11-1500.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250725/12 13/Page12 13-1500.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250725/14/Page14-1500.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250725/15/Page15-1500.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250725/16/Page16-1500.jpg)