15版:心悦诚评

15版:心悦诚评

- *

雨水洗过的世界

有多美 - * 学养与格调

16版:光影记录

16版:光影记录

- * 2025跑起来

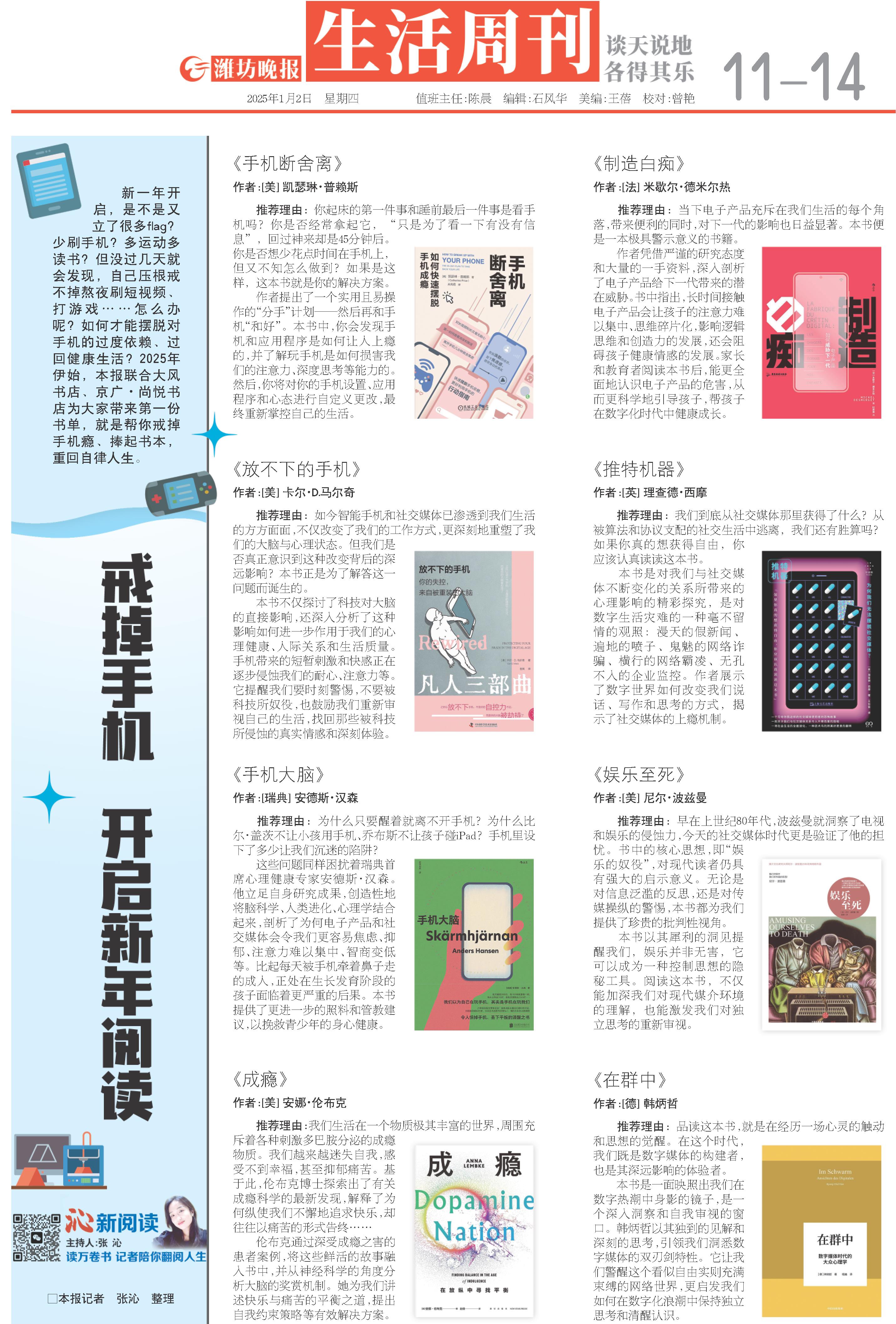

新一年开启,是不是又立了很多flag?少刷手机?多运动多读书?但没过几天就会发现,自己压根戒不掉熬夜刷短视频、打游戏……怎么办呢?如何才能摆脱对手机的过度依赖、过回健康生活?2025年伊始,本报联合大风书店、京广·尚悦书店为大家带来第一份书单,就是帮你戒掉手机瘾、捧起书本,重回自律人生。

《手机断舍离》

作者:[美] 凯瑟琳·普赖斯

推荐理由:你起床的第一件事和睡前最后一件事是看手机吗?你是否经常拿起它,“只是为了看一下有没有信息”,回过神来却是45分钟后。你是否想少花点时间在手机上,但又不知怎么做到?如果是这样,这本书就是你的解决方案。

作者提出了一个实用且易操作的“分手”计划——然后再和手机“和好”。本书中,你会发现手机和应用程序是如何让人上瘾的,并了解玩手机是如何损害我们的注意力、深度思考等能力的。然后,你将对你的手机设置、应用程序和心态进行自定义更改,最终重新掌控自己的生活。

《放不下的手机》

作者:[美] 卡尔·D.马尔奇

推荐理由:如今智能手机和社交媒体已渗透到我们生活的方方面面,不仅改变了我们的工作方式,更深刻地重塑了我们的大脑与心理状态。但我们是否真正意识到这种改变背后的深远影响?本书正是为了解答这一问题而诞生的。

本书不仅探讨了科技对大脑的直接影响,还深入分析了这种影响如何进一步作用于我们的心理健康、人际关系和生活质量。手机带来的短暂刺激和快感正在逐步侵蚀我们的耐心、注意力等。它提醒我们要时刻警惕,不要被科技所奴役,也鼓励我们重新审视自己的生活,找回那些被科技所侵蚀的真实情感和深刻体验。

《手机大脑》

作者:[瑞典] 安德斯·汉森

推荐理由:为什么只要醒着就离不开手机?为什么比尔·盖茨不让小孩用手机、乔布斯不让孩子碰iPad?手机里设下了多少让我们沉迷的陷阱?

这些问题同样困扰着瑞典首席心理健康专家安德斯·汉森。他立足自身研究成果,创造性地将脑科学、人类进化、心理学结合起来,剖析了为何电子产品和社交媒体会令我们更容易焦虑、抑郁、注意力难以集中、智商变低等。比起每天被手机牵着鼻子走的成人,正处在生长发育阶段的孩子面临着更严重的后果。本书提供了更进一步的照料和管教建议,以挽救青少年的身心健康。

《成瘾》

作者:[美] 安娜·伦布克

推荐理由:我们生活在一个物质极其丰富的世界,周围充斥着各种刺激多巴胺分泌的成瘾物质。我们越来越迷失自我,感受不到幸福,甚至抑郁痛苦。基于此,伦布克博士探索出了有关成瘾科学的最新发现,解释了为何纵使我们不懈地追求快乐,却往往以痛苦的形式告终……

伦布克通过深受成瘾之害的患者案例,将这些鲜活的故事融入书中,并从神经科学的角度分析大脑的奖赏机制。她为我们讲述快乐与痛苦的平衡之道,提出自我约束策略等有效解决方案。

《制造白痴》

作者:[法] 米歇尔·德米尔热

推荐理由:当下电子产品充斥在我们生活的每个角落,带来便利的同时,对下一代的影响也日益显著。本书便是一本极具警示意义的书籍。

作者凭借严谨的研究态度和大量的一手资料,深入剖析了电子产品给下一代带来的潜在威胁。书中指出,长时间接触电子产品会让孩子的注意力难以集中、思维碎片化,影响逻辑思维和创造力的发展,还会阻碍孩子健康情感的发展。家长和教育者阅读本书后,能更全面地认识电子产品的危害,从而更科学地引导孩子,帮孩子在数字化时代中健康成长。

《推特机器》

作者:[英] 理查德·西摩

推荐理由:我们到底从社交媒体那里获得了什么?从被算法和协议支配的社交生活中逃离,我们还有胜算吗?如果你真的想获得自由,你应该认真读读这本书。

本书是对我们与社交媒体不断变化的关系所带来的心理影响的精彩探究,是对数字生活灾难的一种毫不留情的观照:漫天的假新闻、遍地的喷子、鬼魅的网络诈骗、横行的网络霸凌、无孔不入的企业监控。作者展示了数字世界如何改变我们说话、写作和思考的方式,揭示了社交媒体的上瘾机制。

《娱乐至死》

作者:[美] 尼尔·波兹曼

推荐理由:早在上世纪80年代,波兹曼就洞察了电视和娱乐的侵蚀力,今天的社交媒体时代更是验证了他的担忧。书中的核心思想,即“娱乐的奴役”,对现代读者仍具有强大的启示意义。无论是对信息泛滥的反思,还是对传媒操纵的警惕,本书都为我们提供了珍贵的批判性视角。

本书以其犀利的洞见提醒我们,娱乐并非无害,它可以成为一种控制思想的隐秘工具。阅读这本书,不仅能加深我们对现代媒介环境的理解,也能激发我们对独立思考的重新审视。

《在群中》

作者:[德] 韩炳哲

推荐理由:品读这本书,就是在经历一场心灵的触动和思想的觉醒。在这个时代,我们既是数字媒体的构建者,也是其深远影响的体验者。

本书是一面映照出我们在数字热潮中身影的镜子,是一个深入洞察和自我审视的窗口。韩炳哲以其独到的见解和深刻的思考,引领我们洞悉数字媒体的双刃剑特性。它让我们警醒这个看似自由实则充满束缚的网络世界,更启发我们如何在数字化浪潮中保持独立思考和清醒认识。

□本报记者 张沁 整理

《手机断舍离》

作者:[美] 凯瑟琳·普赖斯

推荐理由:你起床的第一件事和睡前最后一件事是看手机吗?你是否经常拿起它,“只是为了看一下有没有信息”,回过神来却是45分钟后。你是否想少花点时间在手机上,但又不知怎么做到?如果是这样,这本书就是你的解决方案。

作者提出了一个实用且易操作的“分手”计划——然后再和手机“和好”。本书中,你会发现手机和应用程序是如何让人上瘾的,并了解玩手机是如何损害我们的注意力、深度思考等能力的。然后,你将对你的手机设置、应用程序和心态进行自定义更改,最终重新掌控自己的生活。

《放不下的手机》

作者:[美] 卡尔·D.马尔奇

推荐理由:如今智能手机和社交媒体已渗透到我们生活的方方面面,不仅改变了我们的工作方式,更深刻地重塑了我们的大脑与心理状态。但我们是否真正意识到这种改变背后的深远影响?本书正是为了解答这一问题而诞生的。

本书不仅探讨了科技对大脑的直接影响,还深入分析了这种影响如何进一步作用于我们的心理健康、人际关系和生活质量。手机带来的短暂刺激和快感正在逐步侵蚀我们的耐心、注意力等。它提醒我们要时刻警惕,不要被科技所奴役,也鼓励我们重新审视自己的生活,找回那些被科技所侵蚀的真实情感和深刻体验。

《手机大脑》

作者:[瑞典] 安德斯·汉森

推荐理由:为什么只要醒着就离不开手机?为什么比尔·盖茨不让小孩用手机、乔布斯不让孩子碰iPad?手机里设下了多少让我们沉迷的陷阱?

这些问题同样困扰着瑞典首席心理健康专家安德斯·汉森。他立足自身研究成果,创造性地将脑科学、人类进化、心理学结合起来,剖析了为何电子产品和社交媒体会令我们更容易焦虑、抑郁、注意力难以集中、智商变低等。比起每天被手机牵着鼻子走的成人,正处在生长发育阶段的孩子面临着更严重的后果。本书提供了更进一步的照料和管教建议,以挽救青少年的身心健康。

《成瘾》

作者:[美] 安娜·伦布克

推荐理由:我们生活在一个物质极其丰富的世界,周围充斥着各种刺激多巴胺分泌的成瘾物质。我们越来越迷失自我,感受不到幸福,甚至抑郁痛苦。基于此,伦布克博士探索出了有关成瘾科学的最新发现,解释了为何纵使我们不懈地追求快乐,却往往以痛苦的形式告终……

伦布克通过深受成瘾之害的患者案例,将这些鲜活的故事融入书中,并从神经科学的角度分析大脑的奖赏机制。她为我们讲述快乐与痛苦的平衡之道,提出自我约束策略等有效解决方案。

《制造白痴》

作者:[法] 米歇尔·德米尔热

推荐理由:当下电子产品充斥在我们生活的每个角落,带来便利的同时,对下一代的影响也日益显著。本书便是一本极具警示意义的书籍。

作者凭借严谨的研究态度和大量的一手资料,深入剖析了电子产品给下一代带来的潜在威胁。书中指出,长时间接触电子产品会让孩子的注意力难以集中、思维碎片化,影响逻辑思维和创造力的发展,还会阻碍孩子健康情感的发展。家长和教育者阅读本书后,能更全面地认识电子产品的危害,从而更科学地引导孩子,帮孩子在数字化时代中健康成长。

《推特机器》

作者:[英] 理查德·西摩

推荐理由:我们到底从社交媒体那里获得了什么?从被算法和协议支配的社交生活中逃离,我们还有胜算吗?如果你真的想获得自由,你应该认真读读这本书。

本书是对我们与社交媒体不断变化的关系所带来的心理影响的精彩探究,是对数字生活灾难的一种毫不留情的观照:漫天的假新闻、遍地的喷子、鬼魅的网络诈骗、横行的网络霸凌、无孔不入的企业监控。作者展示了数字世界如何改变我们说话、写作和思考的方式,揭示了社交媒体的上瘾机制。

《娱乐至死》

作者:[美] 尼尔·波兹曼

推荐理由:早在上世纪80年代,波兹曼就洞察了电视和娱乐的侵蚀力,今天的社交媒体时代更是验证了他的担忧。书中的核心思想,即“娱乐的奴役”,对现代读者仍具有强大的启示意义。无论是对信息泛滥的反思,还是对传媒操纵的警惕,本书都为我们提供了珍贵的批判性视角。

本书以其犀利的洞见提醒我们,娱乐并非无害,它可以成为一种控制思想的隐秘工具。阅读这本书,不仅能加深我们对现代媒介环境的理解,也能激发我们对独立思考的重新审视。

《在群中》

作者:[德] 韩炳哲

推荐理由:品读这本书,就是在经历一场心灵的触动和思想的觉醒。在这个时代,我们既是数字媒体的构建者,也是其深远影响的体验者。

本书是一面映照出我们在数字热潮中身影的镜子,是一个深入洞察和自我审视的窗口。韩炳哲以其独到的见解和深刻的思考,引领我们洞悉数字媒体的双刃剑特性。它让我们警醒这个看似自由实则充满束缚的网络世界,更启发我们如何在数字化浪潮中保持独立思考和清醒认识。

□本报记者 张沁 整理

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250102/01/01-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250102/02/02-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250102/03/03-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250102/04/04-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250102/05/05-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250102/06/06-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250102/07/07-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250102/08/08-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250102/09/09-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250102/10/10-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250102/11/11-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250102/12/Page12-1500.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250102/13/Page13-1500.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250102/14/Page14-1500.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250102/15/Page15-1500.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250102/16/Page16-1500.jpg)