05版:社会新闻

05版:社会新闻

- * 小山村编出高质量村志

- *

世界风筝公园

邀请老人免费赏菊 - * 126份蔬菜礼包送老人

- * 多彩活动庆重阳

- * 情暖老兵送慰问

16版:光影记录

16版:光影记录

- * 城市是一首RAP

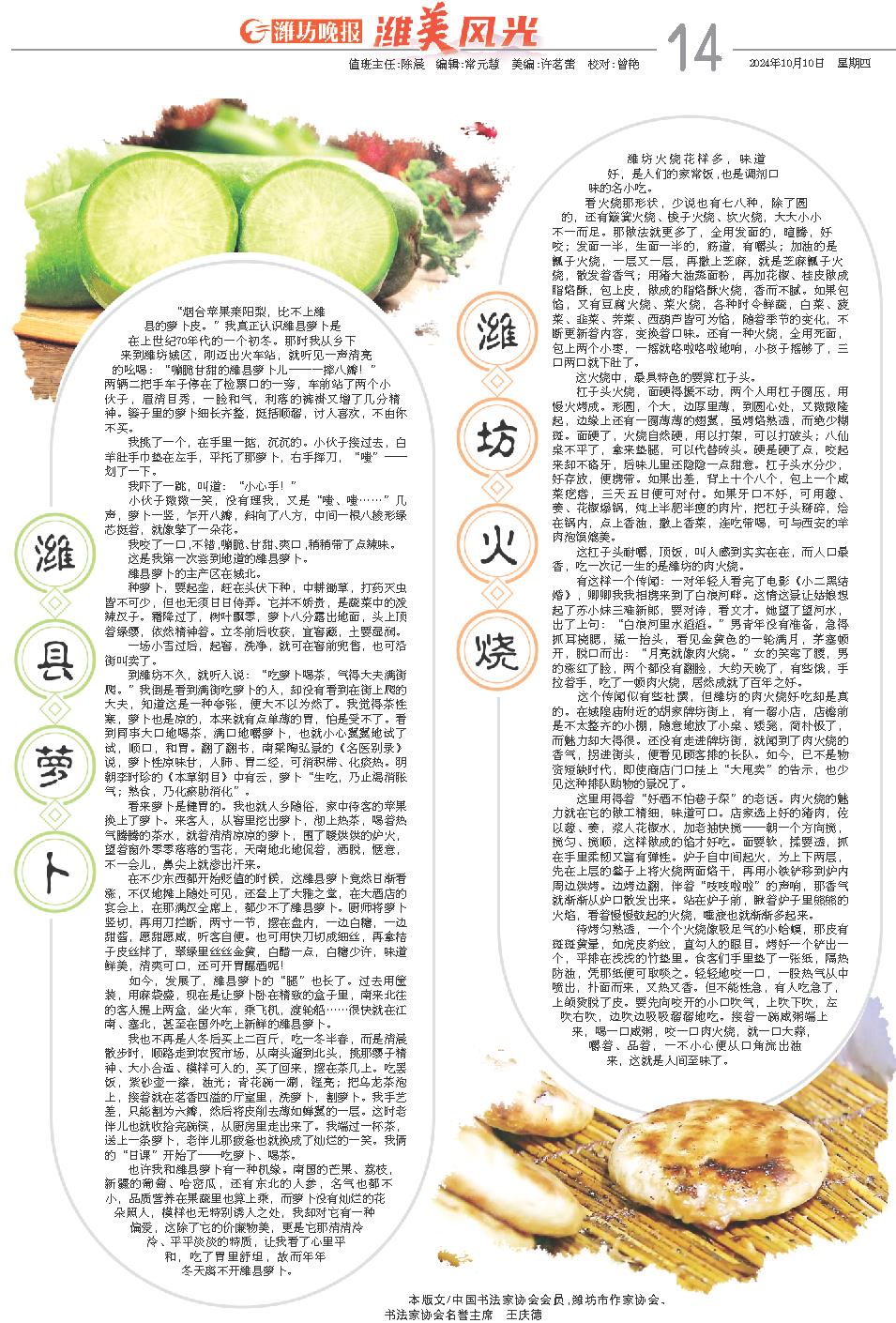

潍坊火烧花样多,味道好,是人们的家常饭,也是调剂口味的名小吃。

看火烧那形状,少说也有七八种,除了圆的,还有簸箕火烧、梭子火烧、坎火烧,大大小小不一而足。那做法就更多了,全用发面的,暄腾,好咬;发面一半,生面一半的,筋道,有嚼头;加油的是瓤子火烧,一层又一层,再撒上芝麻,就是芝麻瓤子火烧,散发着香气;用猪大油蒸面粉,再加花椒、桂皮做成脂烙酥,包上皮,做成的脂烙酥火烧,香而不腻。如果包馅,又有豆腐火烧、菜火烧,各种时令鲜蔬,白菜、菠菜、韭菜、荠菜、西葫芦皆可为馅,随着季节的变化,不断更新着内容,变换着口味。还有一种火烧,全用死面,包上两个小枣,一摇就咯啦咯啦地响,小孩子摇够了,三口两口就下肚了。

这火烧中,最具特色的要算杠子头。

杠子头火烧,面硬得搋不动,两个人用杠子圈压,用慢火烤成。形圆,个大,边厚里薄,到圆心处,又微微隆起,边缘上还有一圈薄薄的翅翼,虽烤烙熟透,而绝少糊斑。面硬了,火烧自然硬,用以打架,可以打破头;八仙桌不平了,拿来垫腿,可以代替砖头。硬是硬了点,咬起来却不硌牙,后味儿里还隐隐一点甜意。杠子头水分少,好存放,便携带。如果出差,背上十个八个,包上一个咸菜疙瘩,三天五日便可对付。如果牙口不好,可用葱、姜、花椒爆锅,炖上半肥半瘦的肉片,把杠子头掰碎,烩在锅内,点上香油,撒上香菜,连吃带喝,可与西安的羊肉泡馍媲美。

这杠子头耐嚼,顶饭,叫人感到实实在在,而入口最香,吃一次记一生的是潍坊的肉火烧。

有这样一个传闻:一对年轻人看完了电影《小二黑结婚》,卿卿我我相携来到了白浪河畔。这情这景让姑娘想起了苏小妹三难新郎,要对诗,看文才。她望了望河水,出了上句:“白浪河里水滔滔。”男青年没有准备,急得抓耳挠腮,猛一抬头,看见金黄色的一轮满月,茅塞顿开,脱口而出:“月亮就像肉火烧。”女的笑弯了腰,男的涨红了脸,两个都没有翻脸,大约天晚了,有些饿,手拉着手,吃了一顿肉火烧,居然成就了百年之好。

这个传闻似有些杜撰,但潍坊的肉火烧好吃却是真的。在城隍庙附近的胡家牌坊街上,有一溜小店,店檐前是不太整齐的小棚,随意地放了小桌、矮凳,简朴极了,而魅力却大得很。还没有走进牌坊街,就闻到了肉火烧的香气,拐进街头,便看见顾客排的长队。如今,已不是物资短缺时代,即使商店门口挂上“大甩卖”的告示,也少见这种排队购物的景况了。

这里用得着“好酒不怕巷子深”的老话。肉火烧的魅力就在它的做工精细,味道可口。店家选上好的猪肉,佐以葱、姜,浆入花椒水,加老抽快搅——朝一个方向搅,搅匀、搅顺,这样做成的馅才好吃。面要软,揉要透,抓在手里柔韧又富有弹性。炉子自中间起火,为上下两层,先在上层的鏊子上将火烧两面烙干,再用小铁铲移到炉内周边烘烤。边烤边翻,伴着“吱吱啦啦”的声响,那香气就渐渐从炉口散发出来。站在炉子前,瞅着炉子里熊熊的火焰,看着慢慢鼓起的火烧,唾液也就渐渐多起来。

待烤匀熟透,一个个火烧像吸足气的小蛤蟆,那皮有斑斑黄晕,如虎皮豹纹,直勾人的眼目。烤好一个铲出一个,平排在浅浅的竹垫里。食客们手里垫了一张纸,隔热防油,凭那纸便可取啖之。轻轻地咬一口,一股热气从中喷出,扑面而来,又热又香。但不能性急,有人吃急了,上颌烫脱了皮。要先向咬开的小口吹气,上吹下吹,左吹右吹,边吹边吸吸溜溜地吃。接着一碗咸粥端上来,喝一口咸粥,咬一口肉火烧,就一口大蒜,嚼着、品着,一不小心便从口角流出油来,这就是人间至味了。

看火烧那形状,少说也有七八种,除了圆的,还有簸箕火烧、梭子火烧、坎火烧,大大小小不一而足。那做法就更多了,全用发面的,暄腾,好咬;发面一半,生面一半的,筋道,有嚼头;加油的是瓤子火烧,一层又一层,再撒上芝麻,就是芝麻瓤子火烧,散发着香气;用猪大油蒸面粉,再加花椒、桂皮做成脂烙酥,包上皮,做成的脂烙酥火烧,香而不腻。如果包馅,又有豆腐火烧、菜火烧,各种时令鲜蔬,白菜、菠菜、韭菜、荠菜、西葫芦皆可为馅,随着季节的变化,不断更新着内容,变换着口味。还有一种火烧,全用死面,包上两个小枣,一摇就咯啦咯啦地响,小孩子摇够了,三口两口就下肚了。

这火烧中,最具特色的要算杠子头。

杠子头火烧,面硬得搋不动,两个人用杠子圈压,用慢火烤成。形圆,个大,边厚里薄,到圆心处,又微微隆起,边缘上还有一圈薄薄的翅翼,虽烤烙熟透,而绝少糊斑。面硬了,火烧自然硬,用以打架,可以打破头;八仙桌不平了,拿来垫腿,可以代替砖头。硬是硬了点,咬起来却不硌牙,后味儿里还隐隐一点甜意。杠子头水分少,好存放,便携带。如果出差,背上十个八个,包上一个咸菜疙瘩,三天五日便可对付。如果牙口不好,可用葱、姜、花椒爆锅,炖上半肥半瘦的肉片,把杠子头掰碎,烩在锅内,点上香油,撒上香菜,连吃带喝,可与西安的羊肉泡馍媲美。

这杠子头耐嚼,顶饭,叫人感到实实在在,而入口最香,吃一次记一生的是潍坊的肉火烧。

有这样一个传闻:一对年轻人看完了电影《小二黑结婚》,卿卿我我相携来到了白浪河畔。这情这景让姑娘想起了苏小妹三难新郎,要对诗,看文才。她望了望河水,出了上句:“白浪河里水滔滔。”男青年没有准备,急得抓耳挠腮,猛一抬头,看见金黄色的一轮满月,茅塞顿开,脱口而出:“月亮就像肉火烧。”女的笑弯了腰,男的涨红了脸,两个都没有翻脸,大约天晚了,有些饿,手拉着手,吃了一顿肉火烧,居然成就了百年之好。

这个传闻似有些杜撰,但潍坊的肉火烧好吃却是真的。在城隍庙附近的胡家牌坊街上,有一溜小店,店檐前是不太整齐的小棚,随意地放了小桌、矮凳,简朴极了,而魅力却大得很。还没有走进牌坊街,就闻到了肉火烧的香气,拐进街头,便看见顾客排的长队。如今,已不是物资短缺时代,即使商店门口挂上“大甩卖”的告示,也少见这种排队购物的景况了。

这里用得着“好酒不怕巷子深”的老话。肉火烧的魅力就在它的做工精细,味道可口。店家选上好的猪肉,佐以葱、姜,浆入花椒水,加老抽快搅——朝一个方向搅,搅匀、搅顺,这样做成的馅才好吃。面要软,揉要透,抓在手里柔韧又富有弹性。炉子自中间起火,为上下两层,先在上层的鏊子上将火烧两面烙干,再用小铁铲移到炉内周边烘烤。边烤边翻,伴着“吱吱啦啦”的声响,那香气就渐渐从炉口散发出来。站在炉子前,瞅着炉子里熊熊的火焰,看着慢慢鼓起的火烧,唾液也就渐渐多起来。

待烤匀熟透,一个个火烧像吸足气的小蛤蟆,那皮有斑斑黄晕,如虎皮豹纹,直勾人的眼目。烤好一个铲出一个,平排在浅浅的竹垫里。食客们手里垫了一张纸,隔热防油,凭那纸便可取啖之。轻轻地咬一口,一股热气从中喷出,扑面而来,又热又香。但不能性急,有人吃急了,上颌烫脱了皮。要先向咬开的小口吹气,上吹下吹,左吹右吹,边吹边吸吸溜溜地吃。接着一碗咸粥端上来,喝一口咸粥,咬一口肉火烧,就一口大蒜,嚼着、品着,一不小心便从口角流出油来,这就是人间至味了。

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20241010/01/01-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20241010/02/02-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20241010/03/03-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20241010/04/04-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20241010/05/05-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20241010/06/06-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20241010/07/07-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20241010/08 09/08 09-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20241010/10/10-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20241010/11/11-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20241010/12/12-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20241010/13/13-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20241010/14/14-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20241010/15/Page15-1500.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20241010/16/Page16-1500.jpg)