03版:年画中的文化密码

03版:年画中的文化密码

- * 谐音寓意喜庆吉祥

04版:年画中的文化密码

04版:年画中的文化密码

- * 出口成章唱卖诙谐

05版:年画中的文化密码

05版:年画中的文化密码

- * 画师传闻百年风流

06版:年画中的文化密码

06版:年画中的文化密码

- * 年画体现农民思想

07版:年画中的文化密码

07版:年画中的文化密码

- * 随俗描画世间百态

08版:年画中的文化密码

08版:年画中的文化密码

- * 岁月变迁蕴含温情

600余年的艺术道路上,社会风俗作为创作内容,成就着杨家埠年画。与此同时,木版年画更为世间百态呈现着五光十色的艺术花絮,场景热闹、人物复杂的庙会,因戴孝期间不可装饰红色元素而诞生的“孝灶王”,年画随俗而进的发展之路,留下了不尽的有趣故事。

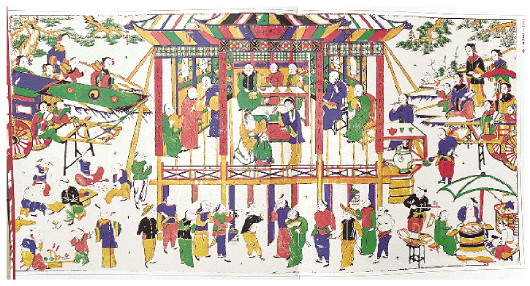

杨兆京画云台山庙会

有52个人物百件器物

“快走啊,没听见开锣了吗?”

身段俏皮的小伙赶着骡车从后面追上来,招呼坐在另一辆车辕上抱着鞭子的车老板一声,扬尘而去。大车上罩了席棚,拉着东家的老太太。舞台上是开锣了,两边写着对联的戏台上正紧锣密鼓地演着一出《三娘教子》的大戏,台下人山人海。

什么日子?四月十八,寒亭云台山庙会。

这是画师杨兆京画的一幅年画,杨兆京是村里有名的画师,清代乾隆至道光年间在世。这幅作品在一家老画店中被发现。“戏台小世界,世界大戏台”,台下看戏的人形形色色。带了娃娃的媳妇还很年轻,戴着花。坐大车回娘家的姑奶奶搭起了遮阳凉棚,旁边的老奶奶摇着蒲扇。有钱人家的公子哥,看戏也没忘了提笼架鸟。养了画眉鸟的笼子上还围着幔子。对面一位要来跟他的鸟“咬唱”,把幔子高高地揭了起来。架鸟人背后的“小混混”光着膀子,拳头握出凶气来。这人可不好惹,不打不骂,专门割自己的面门额头,直割得鲜血淋漓,这行业叫“劙头的”。扯着爷爷衣襟的小男孩,软磨硬缠着买一串冰糖葫芦。那边的棋摊正大战得难分难解。棋摊不远处,两个庄家汉子正在吆五喝六投“骰子”赌博,哪还顾得上看戏?卖瓜、卖大碗茶、卖猪头肉,小摊一个接着一个。这些全走到了画上。

故事发生的年代久远,题的画名已经模糊,《四月十八庙会》还是《四月初八庙会》?谁也看不清楚。年画研究所所长李述之端详半天说:“四月十八庙会。”初八恰是“芒种”节前后,割麦的大忙季节,谁还会挤着到庙会上来看大戏?江北的地区,往往是麦收寒天,四月初八还有些袭人的凉气,画上却有人光了膀子。麦收就要开始,庙会上要卖些杈筢扫帚,怎么不见一件?十八就大不一样了,“夏至入一九,狗喘伸舌头”,天热起来了,图画上52个人物15把各式各样的扇子,还有两把遮阳伞和一个挡日头的凉棚。台下摆着瓜摊,瓜是带花纹的圆形,分明是西瓜。要是四月初八,西瓜还没熟。画面上52个人物,三十几个不同的行当,衣服、对联、烧水炉、大车等100件器物,李述之感叹:整个一幅《清明上河图》。

北宋画家张择端的《清明上河图》有1600多个人物,52人的《四月十八庙会》“小巫见大巫”了。李述之却说:张择端画的是宋代的京师汴梁,寒亭庙会才多大地盘?

麒麟送子裹“炮仗画” 闺女嫁妆里定有它

旧时的杨家埠有一种“炮仗画”,手卷状,把长长的年画卷成一只“炮仗”。

杨家埠周围一带村庄传说,一户人家的儿媳妇结婚一年多了还没生小孩,媳妇着急地问婆婆:“小孩是从哪里来的?”婆婆说:“是麒麟送来的,你没见画上画着《麒麟送子》吗?”媳妇问麒麟在哪里?婆婆说:“真麒麟咱没见过,我到杨家埠给你买张画上的麒麟吧,不过你要在半夜里自己用蜡烛照着贴到房门上。”

半夜,媳妇打开画,没想打这画里滚出两个大“炮仗”,里面还另包着画,十几张一套的。儿媳妇看了这画,脸一下子变成了大红布。她当然把裹在外面的《麒麟送子》端端正正地贴到了房门上,两个大炮仗则藏了起来。后来,儿媳妇果然就生了大胖小子,婆婆直说这孩子真是麒麟送来的。

年画艺人巧妙地把“故事”藏起来,藏在了一个大“炮仗”里。旧时闺女出嫁,人们都到杨家埠买这样的“炮仗”画,放在陪送的嫁妆里。

《秤头歌》糊上扇面 走遍山东兑不错银

“各处秤头不一般,休将轻重一齐看。欲使天秤对银两,先记秤头在心间。乐陵平准二钱八,沂州府里重五钱。五钱四分砀山县,刑台胡家皆九钱……”不到杨家埠,也许再不会有人读得懂这段文字了。在杨家埠的年画里,这叫《秤头歌》。《秤头歌》没有画,全是文字刻版后印在纸糊的扇面上,内容涉及到大清朝山东行省的“九州十府一百单八县”。

《秤头歌》是清朝咸丰年间产生的,是计算铜钱兑换白银的一种歌诀。咸丰年间,封建王朝的崩溃之势,引发了“通货膨胀”,朝廷滥铸铜钱。上海滩有个酷爱收藏古钱的人叫丁福保,撰有《古钱币图说》,记载有清以来,咸丰朝币种最为复杂。度量衡和货币混乱很快靡乱了民间市场,兑银子的戥子秤任意乱造,行商坐贾把印有《秤头歌》的扇子随身携带,以便在各地公平地兑换银两。

进入咸丰朝,年画业开始萧条,艺人们流浪各地卖画,经多见广,再加上他们另外以糊扇子的手艺维持生计,纸糊扇面上创作出的《秤头歌》,留下了一个世俗社会的缩影。

孝灶王是“黑货” 正应了世俗人情

杨家埠的“灶王”神像画印得大红大绿,色彩鲜艳,而且样张品种繁多,据说当年“同顺堂”画店生意兴隆之时,印“灶王”的画版一套一套的,盛满了三间大屋。贴惯了杨家埠年画的老人至今还能说出饰有八洞神仙的“八仙灶王”;中间灶君府,上方是财神,下方是福神的“三神灶王”等花样。可说到“孝灶王”,除了画师们,很少有人能说出其中缘由。

“孝灶王”的故事起源于寒亭于家。于家曾出了一名光宗耀祖的人物:于占鳌。他当过一任河北永平府的同知,官居五品,家大业大。可是,于占鳌壮年去世,两年后,他的母亲也病故了。乡里风俗,子孙后辈要为故去的先人守孝三年,红色的物件则为孝期内的“禁忌”。有两位先辈相继离世,因此,于家五年再不能贴身披红袍的“灶王”神像。

腊月二十三“辞灶”是过大年的重要内容。于家百余口男女,析成十余家小家庭,没有了“灶王”,年过得索然无味。这且不说,最重要的是担心没了“上天去多言好事,下界来广带金银”的“灶王”保佑。于是,他们摆下酒饭,把杨家埠的画师请到了家里。

画师们聪明,画店里不是印“黑货”嘛——只有黑白两种颜色的年画,文人画风格的《梧桐》《四季山居》就是用这种方法印出来的。“黑货灶王”印出来了,美其名曰“孝灶王”——连“灶王”都披上白袍为先人守孝哩。于家老少这才去了过大年的“心病”。世上有多少为父母守孝的儿女?一传十,十传百,各家画店里都添了灶王神像画的新样张“孝灶王”。

杨兆京画云台山庙会

有52个人物百件器物

“快走啊,没听见开锣了吗?”

身段俏皮的小伙赶着骡车从后面追上来,招呼坐在另一辆车辕上抱着鞭子的车老板一声,扬尘而去。大车上罩了席棚,拉着东家的老太太。舞台上是开锣了,两边写着对联的戏台上正紧锣密鼓地演着一出《三娘教子》的大戏,台下人山人海。

什么日子?四月十八,寒亭云台山庙会。

这是画师杨兆京画的一幅年画,杨兆京是村里有名的画师,清代乾隆至道光年间在世。这幅作品在一家老画店中被发现。“戏台小世界,世界大戏台”,台下看戏的人形形色色。带了娃娃的媳妇还很年轻,戴着花。坐大车回娘家的姑奶奶搭起了遮阳凉棚,旁边的老奶奶摇着蒲扇。有钱人家的公子哥,看戏也没忘了提笼架鸟。养了画眉鸟的笼子上还围着幔子。对面一位要来跟他的鸟“咬唱”,把幔子高高地揭了起来。架鸟人背后的“小混混”光着膀子,拳头握出凶气来。这人可不好惹,不打不骂,专门割自己的面门额头,直割得鲜血淋漓,这行业叫“劙头的”。扯着爷爷衣襟的小男孩,软磨硬缠着买一串冰糖葫芦。那边的棋摊正大战得难分难解。棋摊不远处,两个庄家汉子正在吆五喝六投“骰子”赌博,哪还顾得上看戏?卖瓜、卖大碗茶、卖猪头肉,小摊一个接着一个。这些全走到了画上。

故事发生的年代久远,题的画名已经模糊,《四月十八庙会》还是《四月初八庙会》?谁也看不清楚。年画研究所所长李述之端详半天说:“四月十八庙会。”初八恰是“芒种”节前后,割麦的大忙季节,谁还会挤着到庙会上来看大戏?江北的地区,往往是麦收寒天,四月初八还有些袭人的凉气,画上却有人光了膀子。麦收就要开始,庙会上要卖些杈筢扫帚,怎么不见一件?十八就大不一样了,“夏至入一九,狗喘伸舌头”,天热起来了,图画上52个人物15把各式各样的扇子,还有两把遮阳伞和一个挡日头的凉棚。台下摆着瓜摊,瓜是带花纹的圆形,分明是西瓜。要是四月初八,西瓜还没熟。画面上52个人物,三十几个不同的行当,衣服、对联、烧水炉、大车等100件器物,李述之感叹:整个一幅《清明上河图》。

北宋画家张择端的《清明上河图》有1600多个人物,52人的《四月十八庙会》“小巫见大巫”了。李述之却说:张择端画的是宋代的京师汴梁,寒亭庙会才多大地盘?

麒麟送子裹“炮仗画” 闺女嫁妆里定有它

旧时的杨家埠有一种“炮仗画”,手卷状,把长长的年画卷成一只“炮仗”。

杨家埠周围一带村庄传说,一户人家的儿媳妇结婚一年多了还没生小孩,媳妇着急地问婆婆:“小孩是从哪里来的?”婆婆说:“是麒麟送来的,你没见画上画着《麒麟送子》吗?”媳妇问麒麟在哪里?婆婆说:“真麒麟咱没见过,我到杨家埠给你买张画上的麒麟吧,不过你要在半夜里自己用蜡烛照着贴到房门上。”

半夜,媳妇打开画,没想打这画里滚出两个大“炮仗”,里面还另包着画,十几张一套的。儿媳妇看了这画,脸一下子变成了大红布。她当然把裹在外面的《麒麟送子》端端正正地贴到了房门上,两个大炮仗则藏了起来。后来,儿媳妇果然就生了大胖小子,婆婆直说这孩子真是麒麟送来的。

年画艺人巧妙地把“故事”藏起来,藏在了一个大“炮仗”里。旧时闺女出嫁,人们都到杨家埠买这样的“炮仗”画,放在陪送的嫁妆里。

《秤头歌》糊上扇面 走遍山东兑不错银

“各处秤头不一般,休将轻重一齐看。欲使天秤对银两,先记秤头在心间。乐陵平准二钱八,沂州府里重五钱。五钱四分砀山县,刑台胡家皆九钱……”不到杨家埠,也许再不会有人读得懂这段文字了。在杨家埠的年画里,这叫《秤头歌》。《秤头歌》没有画,全是文字刻版后印在纸糊的扇面上,内容涉及到大清朝山东行省的“九州十府一百单八县”。

《秤头歌》是清朝咸丰年间产生的,是计算铜钱兑换白银的一种歌诀。咸丰年间,封建王朝的崩溃之势,引发了“通货膨胀”,朝廷滥铸铜钱。上海滩有个酷爱收藏古钱的人叫丁福保,撰有《古钱币图说》,记载有清以来,咸丰朝币种最为复杂。度量衡和货币混乱很快靡乱了民间市场,兑银子的戥子秤任意乱造,行商坐贾把印有《秤头歌》的扇子随身携带,以便在各地公平地兑换银两。

进入咸丰朝,年画业开始萧条,艺人们流浪各地卖画,经多见广,再加上他们另外以糊扇子的手艺维持生计,纸糊扇面上创作出的《秤头歌》,留下了一个世俗社会的缩影。

孝灶王是“黑货” 正应了世俗人情

杨家埠的“灶王”神像画印得大红大绿,色彩鲜艳,而且样张品种繁多,据说当年“同顺堂”画店生意兴隆之时,印“灶王”的画版一套一套的,盛满了三间大屋。贴惯了杨家埠年画的老人至今还能说出饰有八洞神仙的“八仙灶王”;中间灶君府,上方是财神,下方是福神的“三神灶王”等花样。可说到“孝灶王”,除了画师们,很少有人能说出其中缘由。

“孝灶王”的故事起源于寒亭于家。于家曾出了一名光宗耀祖的人物:于占鳌。他当过一任河北永平府的同知,官居五品,家大业大。可是,于占鳌壮年去世,两年后,他的母亲也病故了。乡里风俗,子孙后辈要为故去的先人守孝三年,红色的物件则为孝期内的“禁忌”。有两位先辈相继离世,因此,于家五年再不能贴身披红袍的“灶王”神像。

腊月二十三“辞灶”是过大年的重要内容。于家百余口男女,析成十余家小家庭,没有了“灶王”,年过得索然无味。这且不说,最重要的是担心没了“上天去多言好事,下界来广带金银”的“灶王”保佑。于是,他们摆下酒饭,把杨家埠的画师请到了家里。

画师们聪明,画店里不是印“黑货”嘛——只有黑白两种颜色的年画,文人画风格的《梧桐》《四季山居》就是用这种方法印出来的。“黑货灶王”印出来了,美其名曰“孝灶王”——连“灶王”都披上白袍为先人守孝哩。于家老少这才去了过大年的“心病”。世上有多少为父母守孝的儿女?一传十,十传百,各家画店里都添了灶王神像画的新样张“孝灶王”。

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20230121/01/01-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20230121/02/02-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20230121/03/03-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20230121/04/04-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20230121/05/05-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20230121/06/06-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20230121/07/07-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20230121/08/Page08-1500.jpg)