03版:年画中的文化密码

03版:年画中的文化密码

- * 谐音寓意喜庆吉祥

04版:年画中的文化密码

04版:年画中的文化密码

- * 出口成章唱卖诙谐

05版:年画中的文化密码

05版:年画中的文化密码

- * 画师传闻百年风流

06版:年画中的文化密码

06版:年画中的文化密码

- * 年画体现农民思想

07版:年画中的文化密码

07版:年画中的文化密码

- * 随俗描画世间百态

08版:年画中的文化密码

08版:年画中的文化密码

- * 岁月变迁蕴含温情

没有资本开画店,年画艺人却有着“穷不怕”的本事,带上年画走街串巷,赶集摆摊,有的干脆背上画版,边印边卖,离家浪迹四方。日积月累,为招徕顾客创造出了“唱卖”的方式,出口成章,他们编的“杠条子”“杠本子”诙谐幽默。

“韩湘子出家”

唱火“杠条子”

艺人们把单幅年画的唱词叫作“杠条子”。

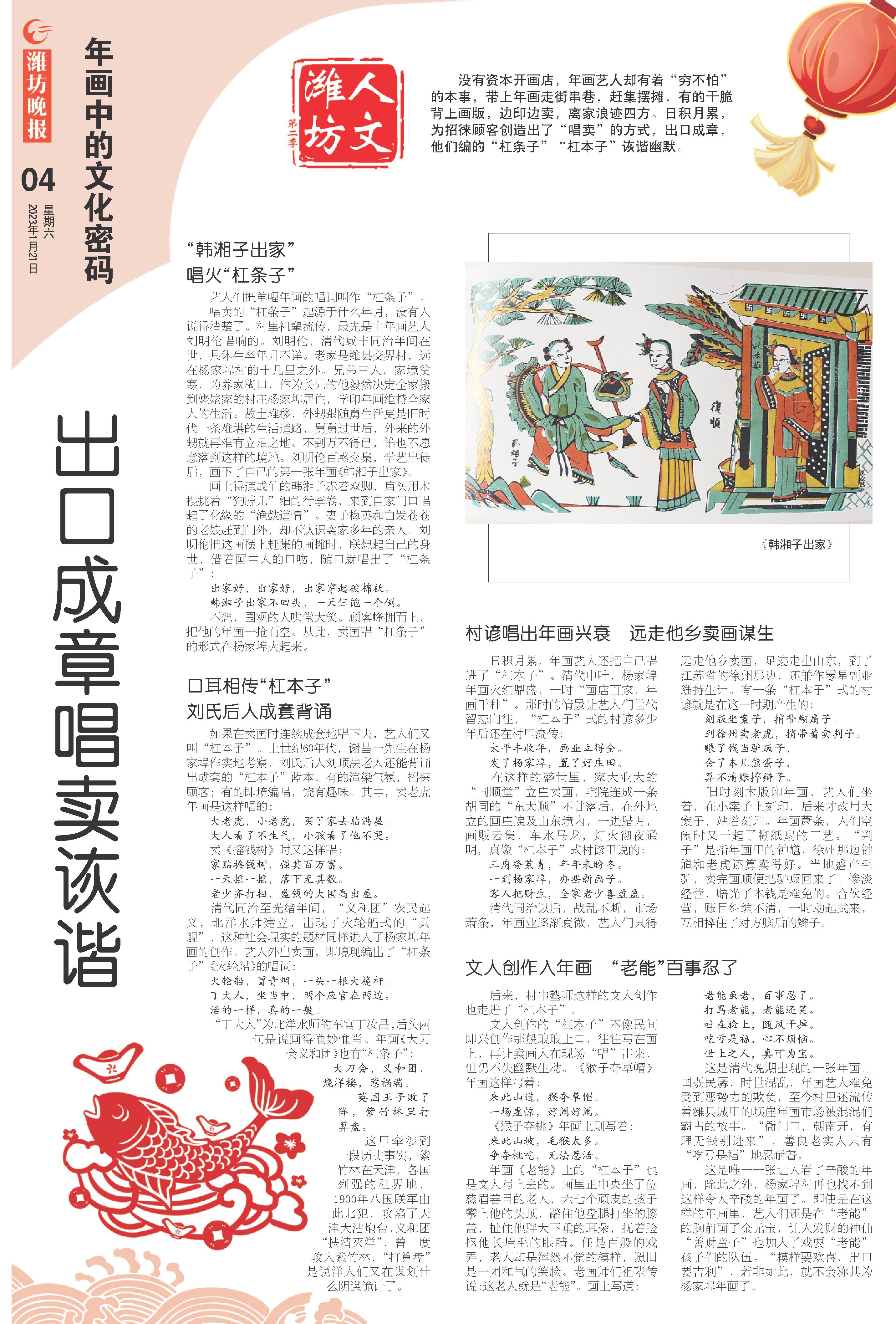

唱卖的“杠条子”起源于什么年月,没有人说得清楚了。村里祖辈流传,最先是由年画艺人刘明伦唱响的。刘明伦,清代咸丰同治年间在世,具体生卒年月不详。老家是潍县交界村,远在杨家埠村的十几里之外。兄弟三人,家境贫寒,为养家糊口,作为长兄的他毅然决定全家搬到姥姥家的村庄杨家埠居住,学印年画维持全家人的生活。故土难移,外甥跟随舅生活更是旧时代一条难堪的生活道路,舅舅过世后,外来的外甥就再难有立足之地。不到万不得已,谁也不愿意落到这样的境地。刘明伦百感交集,学艺出徒后,画下了自己的第一张年画《韩湘子出家》。

画上得道成仙的韩湘子赤着双脚,肩头用木棍挑着“狗脖儿”细的行李卷,来到自家门口唱起了化缘的“渔鼓道情”。妻子梅英和白发苍苍的老娘赶到门外,却不认识离家多年的亲人。刘明伦把这画摆上赶集的画摊时,联想起自己的身世,借着画中人的口吻,随口就唱出了“杠条子”:

出家好,出家好,出家穿起破棉袄。

韩湘子出家不回头,一天仨饱一个倒。

不想,围观的人哄堂大笑。顾客蜂拥而上,把他的年画一抢而空。从此,卖画唱“杠条子”的形式在杨家埠火起来。

口耳相传“杠本子”

刘氏后人成套背诵

如果在卖画时连续成套地唱下去,艺人们又叫“杠本子”。上世纪60年代,谢昌一先生在杨家埠作实地考察,刘氏后人刘顺法老人还能背诵出成套的“杠本子”蓝本,有的渲染气氛,招徕顾客;有的即境编唱,饶有趣味。其中,卖老虎年画是这样唱的:

大老虎,小老虎,买了家去贴满屋。

大人看了不生气,小孩看了他不哭。

卖《摇钱树》时又这样唱:

家贴摇钱树,强其百万富。

一天摇一摇,落下无其数。

老少齐打扫,盛钱的大囤高出屋。

清代同治至光绪年间,“义和团”农民起义,北洋水师建立,出现了火轮船式的“兵舰”,这种社会现实的题材同样进入了杨家埠年画的创作。艺人外出卖画,即境现编出了“杠条子”《火轮船》的唱词:

火轮船,冒青烟,一头一根大桅杆。

丁大人,坐当中,两个应官在两边。

活的一样,真的一般。

“丁大人”为北洋水师的军官丁汝昌,后头两句是说画得惟妙惟肖。年画《大刀会义和团》也有“杠条子”:

大刀会,义和团,烧洋楼,惹祸端。

英国王子败了阵,紫竹林里打算盘。

这里牵涉到一段历史事实,紫竹林在天津,各国列强的租界地,1900年八国联军由此北犯,攻陷了天津大沽炮台,义和团“扶清灭洋”,曾一度攻入紫竹林,“打算盘”是说洋人们又在谋划什么阴谋诡计了。

村谚唱出年画兴衰 远走他乡卖画谋生

日积月累,年画艺人还把自己唱进了“杠本子”。清代中叶,杨家埠年画火红鼎盛,一时“画店百家,年画千种”。那时的情景让艺人们世代留恋向往,“杠本子”式的村谚多少年后还在村里流传:

太平丰收年,画业立得全。

发了杨家埠,置了好庄田。

在这样的盛世里,家大业大的“同顺堂”立庄卖画,宅院连成一条胡同的“东大顺”不甘落后,在外地立的画庄遍及山东境内,一进腊月,画贩云集,车水马龙,灯火彻夜通明,真像“杠本子”式村谚里说的:

三府登莱青,年年来盼冬。

一到杨家埠,办些新画子。

客人把财生,全家老少喜盈盈。

清代同治以后,战乱不断,市场萧条,年画业逐渐衰微,艺人们只得远走他乡卖画,足迹走出山东,到了江苏省的徐州那边,还兼作零星副业维持生计。有一条“杠本子”式的村谚就是在这一时期产生的:

刻版坐案子,捎带糊扇子。

到徐州卖老虎,捎带着卖判子。

赚了钱当驴贩子,

舍了本儿熊蛋子,

算不清账捽辩子。

旧时刻木版印年画,艺人们坐着,在小案子上刻印,后来才改用大案子,站着刻印。年画萧条,人们空闲时又干起了糊纸扇的工艺。“判子”是指年画里的钟馗,徐州那边钟馗和老虎还算卖得好。当地盛产毛驴,卖完画顺便把驴贩回来了。惨淡经营,赔光了本钱是难免的。合伙经营,账目纠缠不清,一时动起武来,互相捽住了对方脑后的辫子。

文人创作入年画 “老能”百事忍了

后来,村中塾师这样的文人创作也走进了“杠本子”。

文人创作的“杠本子”不像民间即兴创作那般琅琅上口,往往写在画上,再让卖画人在现场“唱”出来,但仍不失幽默生动。《猴子夺草帽》年画这样写着:

来此山道,猴夺草帽。

一场虚惊,好闹好闹。

《猴子夺桃》年画上则写着:

来此山坡,毛猴太多。

争夺桃吃,无法惹活。

年画《老能》上的“杠本子”也是文人写上去的。画里正中央坐了位慈眉善目的老人,六七个顽皮的孩子攀上他的头顶,踏住他盘腿打坐的膝盖,扯住他胖大下垂的耳朵,抚着脸抠他长眉毛的眼睛。任是百般的戏弄,老人却是浑然不觉的模样,照旧是一团和气的笑脸。老画师们祖辈传说:这老人就是“老能”。画上写道:

老能虽老,百事忍了。

打骂老能,老能还笑。

吐在脸上,随风干掉。

吃亏是福,心不烦恼。

世上之人,真可为宝。

这是清代晚期出现的一张年画。国弱民孱,时世混乱,年画艺人难免受到恶势力的欺负,至今村里还流传着潍县城里的坝崖年画市场被混混们霸占的故事。“衙门口,朝南开,有理无钱别进来”,善良老实人只有“吃亏是福”地忍耐着。

这是唯一一张让人看了辛酸的年画,除此之外,杨家埠村再也找不到这样令人辛酸的年画了。即使是在这样的年画里,艺人们还是在“老能”的胸前画了金元宝,让人发财的神仙“善财童子”也加入了戏耍“老能”孩子们的队伍。“模样要欢喜,出口要吉利”,若非如此,就不会称其为杨家埠年画了。

“韩湘子出家”

唱火“杠条子”

艺人们把单幅年画的唱词叫作“杠条子”。

唱卖的“杠条子”起源于什么年月,没有人说得清楚了。村里祖辈流传,最先是由年画艺人刘明伦唱响的。刘明伦,清代咸丰同治年间在世,具体生卒年月不详。老家是潍县交界村,远在杨家埠村的十几里之外。兄弟三人,家境贫寒,为养家糊口,作为长兄的他毅然决定全家搬到姥姥家的村庄杨家埠居住,学印年画维持全家人的生活。故土难移,外甥跟随舅生活更是旧时代一条难堪的生活道路,舅舅过世后,外来的外甥就再难有立足之地。不到万不得已,谁也不愿意落到这样的境地。刘明伦百感交集,学艺出徒后,画下了自己的第一张年画《韩湘子出家》。

画上得道成仙的韩湘子赤着双脚,肩头用木棍挑着“狗脖儿”细的行李卷,来到自家门口唱起了化缘的“渔鼓道情”。妻子梅英和白发苍苍的老娘赶到门外,却不认识离家多年的亲人。刘明伦把这画摆上赶集的画摊时,联想起自己的身世,借着画中人的口吻,随口就唱出了“杠条子”:

出家好,出家好,出家穿起破棉袄。

韩湘子出家不回头,一天仨饱一个倒。

不想,围观的人哄堂大笑。顾客蜂拥而上,把他的年画一抢而空。从此,卖画唱“杠条子”的形式在杨家埠火起来。

口耳相传“杠本子”

刘氏后人成套背诵

如果在卖画时连续成套地唱下去,艺人们又叫“杠本子”。上世纪60年代,谢昌一先生在杨家埠作实地考察,刘氏后人刘顺法老人还能背诵出成套的“杠本子”蓝本,有的渲染气氛,招徕顾客;有的即境编唱,饶有趣味。其中,卖老虎年画是这样唱的:

大老虎,小老虎,买了家去贴满屋。

大人看了不生气,小孩看了他不哭。

卖《摇钱树》时又这样唱:

家贴摇钱树,强其百万富。

一天摇一摇,落下无其数。

老少齐打扫,盛钱的大囤高出屋。

清代同治至光绪年间,“义和团”农民起义,北洋水师建立,出现了火轮船式的“兵舰”,这种社会现实的题材同样进入了杨家埠年画的创作。艺人外出卖画,即境现编出了“杠条子”《火轮船》的唱词:

火轮船,冒青烟,一头一根大桅杆。

丁大人,坐当中,两个应官在两边。

活的一样,真的一般。

“丁大人”为北洋水师的军官丁汝昌,后头两句是说画得惟妙惟肖。年画《大刀会义和团》也有“杠条子”:

大刀会,义和团,烧洋楼,惹祸端。

英国王子败了阵,紫竹林里打算盘。

这里牵涉到一段历史事实,紫竹林在天津,各国列强的租界地,1900年八国联军由此北犯,攻陷了天津大沽炮台,义和团“扶清灭洋”,曾一度攻入紫竹林,“打算盘”是说洋人们又在谋划什么阴谋诡计了。

村谚唱出年画兴衰 远走他乡卖画谋生

日积月累,年画艺人还把自己唱进了“杠本子”。清代中叶,杨家埠年画火红鼎盛,一时“画店百家,年画千种”。那时的情景让艺人们世代留恋向往,“杠本子”式的村谚多少年后还在村里流传:

太平丰收年,画业立得全。

发了杨家埠,置了好庄田。

在这样的盛世里,家大业大的“同顺堂”立庄卖画,宅院连成一条胡同的“东大顺”不甘落后,在外地立的画庄遍及山东境内,一进腊月,画贩云集,车水马龙,灯火彻夜通明,真像“杠本子”式村谚里说的:

三府登莱青,年年来盼冬。

一到杨家埠,办些新画子。

客人把财生,全家老少喜盈盈。

清代同治以后,战乱不断,市场萧条,年画业逐渐衰微,艺人们只得远走他乡卖画,足迹走出山东,到了江苏省的徐州那边,还兼作零星副业维持生计。有一条“杠本子”式的村谚就是在这一时期产生的:

刻版坐案子,捎带糊扇子。

到徐州卖老虎,捎带着卖判子。

赚了钱当驴贩子,

舍了本儿熊蛋子,

算不清账捽辩子。

旧时刻木版印年画,艺人们坐着,在小案子上刻印,后来才改用大案子,站着刻印。年画萧条,人们空闲时又干起了糊纸扇的工艺。“判子”是指年画里的钟馗,徐州那边钟馗和老虎还算卖得好。当地盛产毛驴,卖完画顺便把驴贩回来了。惨淡经营,赔光了本钱是难免的。合伙经营,账目纠缠不清,一时动起武来,互相捽住了对方脑后的辫子。

文人创作入年画 “老能”百事忍了

后来,村中塾师这样的文人创作也走进了“杠本子”。

文人创作的“杠本子”不像民间即兴创作那般琅琅上口,往往写在画上,再让卖画人在现场“唱”出来,但仍不失幽默生动。《猴子夺草帽》年画这样写着:

来此山道,猴夺草帽。

一场虚惊,好闹好闹。

《猴子夺桃》年画上则写着:

来此山坡,毛猴太多。

争夺桃吃,无法惹活。

年画《老能》上的“杠本子”也是文人写上去的。画里正中央坐了位慈眉善目的老人,六七个顽皮的孩子攀上他的头顶,踏住他盘腿打坐的膝盖,扯住他胖大下垂的耳朵,抚着脸抠他长眉毛的眼睛。任是百般的戏弄,老人却是浑然不觉的模样,照旧是一团和气的笑脸。老画师们祖辈传说:这老人就是“老能”。画上写道:

老能虽老,百事忍了。

打骂老能,老能还笑。

吐在脸上,随风干掉。

吃亏是福,心不烦恼。

世上之人,真可为宝。

这是清代晚期出现的一张年画。国弱民孱,时世混乱,年画艺人难免受到恶势力的欺负,至今村里还流传着潍县城里的坝崖年画市场被混混们霸占的故事。“衙门口,朝南开,有理无钱别进来”,善良老实人只有“吃亏是福”地忍耐着。

这是唯一一张让人看了辛酸的年画,除此之外,杨家埠村再也找不到这样令人辛酸的年画了。即使是在这样的年画里,艺人们还是在“老能”的胸前画了金元宝,让人发财的神仙“善财童子”也加入了戏耍“老能”孩子们的队伍。“模样要欢喜,出口要吉利”,若非如此,就不会称其为杨家埠年画了。

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20230121/01/01-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20230121/02/02-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20230121/03/03-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20230121/04/04-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20230121/05/Page05-1500.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20230121/06/Page06-1500.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20230121/07/Page07-1500.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20230121/08/Page08-1500.jpg)