敬告读者

因春节放假,本报1月23日至1月28日休刊,1月30日恢复出报。精彩新闻请关注潍坊融媒客户端。

本报编辑部

年画中的文化密码

杨家埠年画起源于明代,鼎盛于清乾隆以至后来的同治光绪年间。潍坊杨家埠年画全国闻名,2006年登入第一批国家级“非物质文化遗产名录”。杨家埠年画色彩对比强烈,线条粗犷豪放,形象构图饱满,内容喜庆吉祥。一张五颜六色的年画贴到墙上,平添了浓厚的春节氛围。其实,历史悠久的杨家埠年画还同许多绘画艺术一样,有着深邃的可读性,隐藏着许多人文意义层面上的“密码”。

本期撰稿:孙兆颖

图为杨家埠年画里的“大刀门神”。

主编:马道远 副主编:李海滨

编辑:台 可 美 编:王 蓓

校对:曾 艳(01-02)

代 进(03-04)

王明才(05-06)

封 敏(07-08)

欢迎广大读者提供新闻线索并提出宝贵意见,本周刊邮箱为56352618@qq.com

本报周一至周六出版

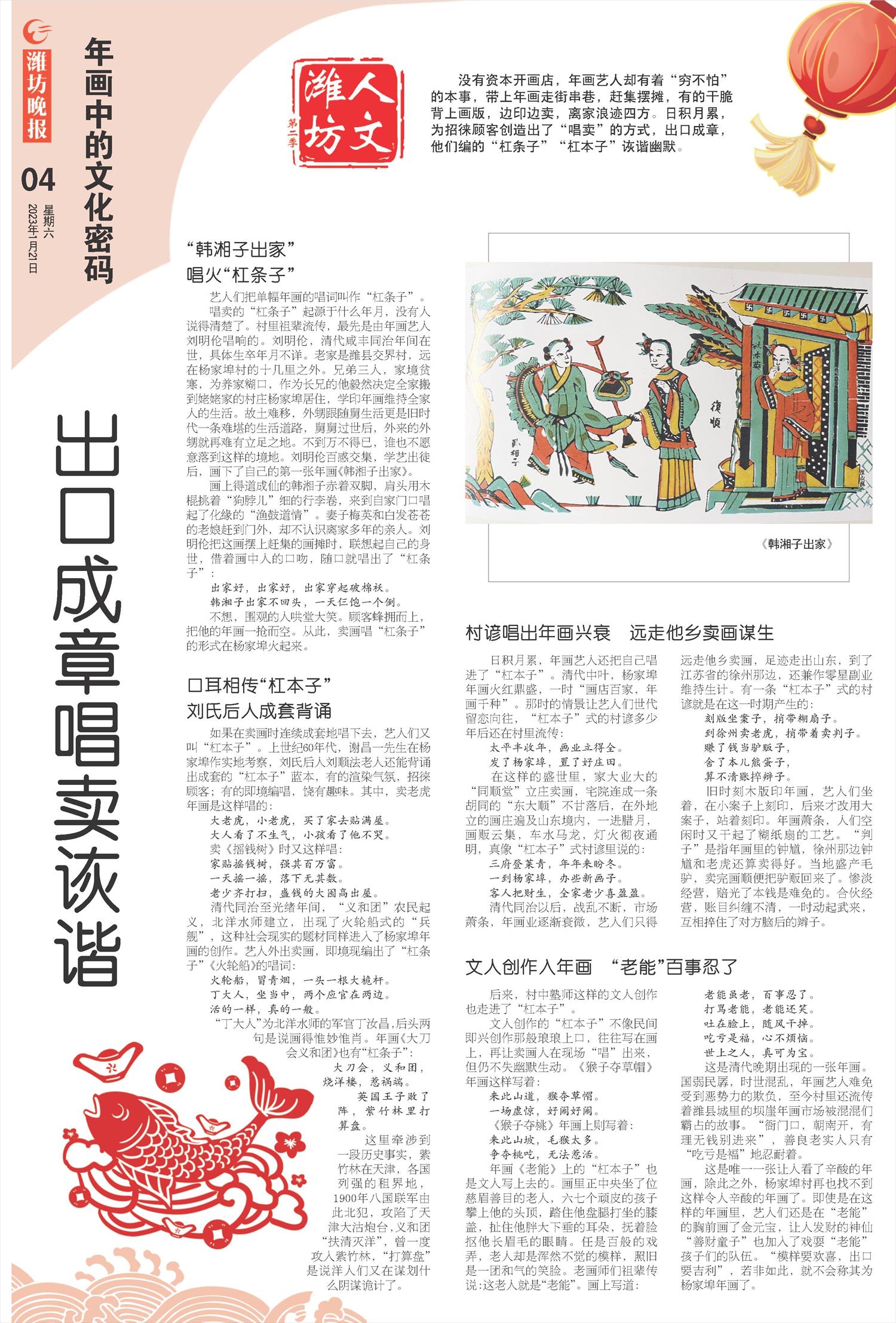

《猴子骑羊》

《猴子骑羊》

盛于清代源远流长

岁月留痕,古老的杨家埠年画透露出源远流长的历史发展。无论穷人富人,春节供祭祖先必挂一张穿戴“达官显宦”样子的《三代宗亲》。乾隆年间,《红楼梦》盛行,部分情节也被画入年画中。戏画同源,京剧大师程砚秋来到杨家埠,不光买了年画,还在这里找到了“艺术知音”。

恒顺刻祖宗马

乌纱帽换红顶

杨家埠有一张古老的年画《三代宗亲》,当地人叫作“祖宗马”。

“祖宗马”是人们能见到的一张最古老的年画,由老画店“恒顺”号最先刻版印刷,比之今天的年画,线条粗放,内容单调,只画了清代衣饰的三位老人,两女一男,男性老人居中端坐,上方刻有“三代宗亲”字样。上色的样张早已失传,只有“线版”还在民间保存。

“祖宗马”是春节人们供祭祖先神像用的。旧时农村都立族谱,按族谱分支设立家堂,家堂中悬挂祖影。除夕夜,每个家堂都挂起“祖宗马”,下面再摆放“故灵之位”的历代宗亲牌位,烧香设供致祭,家家这样,即使是没有家堂的小户人家也在家里挂“祖宗马”祭祖。一到春节,“祖宗马”成了抢手货。靠祖先留下来的这套画版,“恒顺”画店发了大财,一连在杨家埠村里盖起了几套四合院的宅院。

摸准了人们“光宗耀祖”的心理,年画艺人当然要把“祖先”画成达官显宦的模样,居中端坐的男性祖先戴的是“红顶”式官帽。清代,“红顶”是官宦人家炫赫的标志。

随着画市的发展,“祖宗马”被画得更为热闹红火的《家堂神轴》所代替。人们找出这块老画版一看:“红顶”帽旁边怎么还留有乌纱帽翅的痕迹呢?这一发现,揭示了一个小小的文化密码:明清改朝换代,衣冠更迭,官帽由乌纱变成了红顶子。杨家埠年画却要经过一整套繁琐的工艺程序,一张画需要刻下十几块不同的线版和颜色版,费工费时。艺人灵机一动,在祖传的画版上雕饰挖补,“达官显宦”的祖先就从明代走进了清朝。

据在杨家埠考察,“恒顺”号画店至晩立于明隆庆二年(1568),一段“官帽”换“红顶”的艺术趣事,坐实了杨家埠年画起源于明代,也提供了服饰研究的历史资料。

《红楼梦》入年画 骑羊猴子剁尾巴

有研究家说,杨家埠年画鼎盛于清乾隆时期。乾隆时期也是一个“开谈不讲《红楼梦》,读尽诗书也枉然”的时代。细读下去,杨家埠年画还真有多处融入了《红楼梦》的故事。

贾母案头上的磬、探春屋里的佛手、贾府里过年放的“炮仗”都走进了杨家埠年画,甚至《家堂神轴》画上的拜年祭祖,也让人想起“宁国府除夕祭宗祠”的情景。

最典型的是《红楼梦》“暖香坞雅制春灯谜”那一回里的事:湘云想了一想,笑道:“我编了一支《点绛唇》,却真是俗物,你们猜猜。”说着,便念道:“溪壑分离,红尘游戏,真何趣?名利犹虚,后事终难继。”众人都不解,想了半日,有猜和尚的,有猜道士的,有猜偶戏人的,宝玉笑了半日,道:“都不是。我猜着了,必定是耍猴儿的。”湘云笑道:“正是这个。”众人道:“前头都好,末后一句怎么解?”湘云道:“哪一个耍的猴儿,不是剁了尾巴去的?”

杨家埠有一张《猴子骑羊》的年画:穿了绿色衣衫的猴子单腿立在羊身上,一爪举着蟠桃,一爪牵着拴羊的缰绳,那羊是它的坐骑。猴儿看上去满是玩世不恭的鬼脸表情。作戏的场外还有两个耍猴的“女先儿”在铿铿锵锵地敲着小锣鼓,猴儿随着锣鼓节奏骑羊绕场表演。仔细看,猴儿果然剁去了尾巴,剩下的一小截画得清清楚楚。《猴子骑羊》是“西恒足”画店刻印的,画店由杨氏八世杨景臣创立,如果从明代隆庆二年杨氏立族谱算起,八世杨景臣正生活在乾隆时期。

时过境迁,再没了剁去尾巴“耍戏”的猴儿。猴儿被剁去了尾巴,是那个时代社会生活中的一个细节。艺术是详细观察过生活后的反映。《红楼梦》是这样,杨家埠年画也是这样。

杨家埠买年画 程砚秋留遗憾

1950年麦黄时节,京剧四大名旦之一的程砚秋到杨家埠买年画来了。乡亲们争着一睹风采,并推选老画师杨万冬接待。杨万冬那年70岁了,画、刻、印全是行家里手,还特别迷京剧里的程派唱腔。他高兴不迭,把程砚秋一行领进了自己的画店里。

走进画店,一张《天女散花》贴在墙上,手执花篮的天女正仪态万方地行走在彩云间,眉眼生动,衣纹飘拂。程砚秋一见,禁不住放声大笑起来:“畹华(梅兰芳)先生什么时候到这里演出来了?”《天女散花》是梅兰芳创作的一出名剧。

杨万冬便将《天女散花》送给程砚秋,程砚秋连声道谢,又买下一张“美人条”的《连年有余》。上面的年轻渔妇头戴虞姬罩,身穿彩衣,披了云肩,完全是戏曲装束。只有肩上的鱼网还象征着“连年有余(鱼)”。程砚秋看得入迷,渔妇身材怎么画得这样苗条,脸上的表情怎么那样妩媚迷人?杨万冬介绍:“这是年画里画戏的绝招:画谚说‘七分身子八分脸’,画的是人物脸和身子的大半个侧面,这样才是苗条妩媚的神态。”程砚秋大为感叹:“可真是的,怪不得说戏画同源啊。”

程砚秋在舞台上扮演俊俏女子,后来身体发福,脸型也变得宽大英武,影响扮相。后来,有位名叫罗瘿公的诗人也是“程迷”,出了个主意,让程砚秋侧着大半个身子立在台上,这一来就妩媚窈窕了许多,真是“七分身子八分脸”,没想到程砚秋在杨家埠年画里找到艺术知音了。看了这些“美人条”,他连连摇头说:“可惜,真是太可惜了。”他问杨万冬:“你们杨家埠也画我的戏吗?”

杨万冬一下打住了话头,还真的没有“程派”戏的画。“有钱没钱,买画过年”,老百姓要的是过年的喜庆劲儿,程砚秋演的全都是催人泪下的感情戏……出于礼貌,杨万冬答应为程砚秋画一出戏。

程砚秋离开杨家埠后,村里人忽然发现:“谁说没有程派戏?在一张《四月十八庙会》的老年画上不是有《三娘教子》吗?”遗憾的是,《四月十八庙会》是清代画师杨兆京创作的,那时候演这戏的是“同光十三绝”里程长庚、梅巧玲这些京昆名伶前辈。

程派戏的年画到底没画出来。据说,1953年程砚秋出席全国文代会,碰到杨家埠年画艺人的代表,还问起过这件事情。

谐音寓意喜庆吉祥

“好画子,揭几联,欢欢喜喜过大年”,为了渲染这样的氛围,世代积累,年画艺人们想出了“谐音寓意”的创作手法,如:一只桃子果加上五个蝙蝠,“五福捧寿”;十个娃娃嬉闹在盛开的梅枝上,“十子争梅(媒)”……花样翻新的谐音寓意,同样隐密着文化密码的故事。

各门神寓意不同

张贴时间有区别

在杨家埠,祖辈流传着这样的“村谣”:

专印门神店,当了颜色贩。

年年刻新版,必定客来办。

“门神”是年画里的重要画种,古老的画店“东大顺”就是因为专画销往东北三省的大幅门神置下了房屋土地和成群的骡马。门神画得五颜六色,大量的颜色料子就随着年画样张买来又卖了出去。门神画成为抢手货,诀窍在于年年花样翻新,寓意谐音成就着花样翻新的聪明。“东大顺”的门神绚丽多姿,千姿百态,只“文门神”一种就可以按门板的大小分为六种规格,最大的叫做“文顶号”,画的商朝比干丞相和宋代82岁还能考中状元的梁灏老人。两位“门神”怀抱如意,仪服威严,一位持笔,一位手握金锭。解读为“文”和“财”的符号,艺人们解释说:这叫“必(笔)定(锭)如意”。

“武门神”画的是谁?三国时代的关羽和古典小说《水浒传》里的关胜,因此又叫“大刀门神”。手持青龙偃月大刀的两位把门,当然是万无一失了。谁这样说可是没读懂杨家埠的年画,使用锏和鞭的秦琼和尉迟恭也上过门神,该怎样解释?二位都姓“关”啊,一门关尽,老少平安,两位武将的姓氏重合在了“关门”的动作上。

还有一种门神画更为玄妙,一左一右,《封神演义》里的姜子牙和燃灯道人,他们的坐骑分别是老虎和鹿。这种门神画不在过大年的除夕张贴,过完年的正月十六,经商人家出门上路才被贴上大门:这叫“护(虎)路(鹿)门神”,保佑风雨兼程的行人一路平安。

“猴子戳蓬窝”

走进忠王府

没到过杨家埠的人也许不会想到,猴儿这生灵也进入了艺人们谐音寓意的艺术创作。

研究者们作过详细统计,杨家埠年画的传统画里有五只猴,第一只在《猴子夺桃》,似乎是跟推车农夫开了个恶作剧的玩笑,善良的卖桃人像对待偷瓜摸枣的小儿们那样原谅了猴儿们;第二只在《猴子夺草帽》,大概是从成语“沐猴而冠”衍化而来的;第三只就是《红楼梦》里史湘云的《点绛唇》写到的《猴子骑羊》;第四只是“十二生肖”里的猴;第五只可就严肃了,桠杈的老树上,金印用贵重颜色的黄包袱挂在树枝上,旁边是一窝蜜蜂在守护树下代表富贵的牡丹花。一只猴儿攀上来,为了捞下金印,它一手遮挡住飞来的几只蜜蜂,另一只手举着木棍儿先向蜂窝戳去,杨家埠人叫这作“猴子戳蓬窝”,寓意可不一般了:“挂印封(蜂)侯(猴)”,封建王朝里平地一声雷的事情。

又是一个隐藏着文化密码的故事:清同治二年(1863),洪秀全领导的“太平天国”江河日下,苏州陷落,杀红了眼的曾国荃率湘军攻进李秀成多年经营的忠王府,堂皇的王府影壁上就是这样的一幅“猴子戳蓬窝”的年画。

“十张年画九张鱼” 李逵夺鱼场面激烈

杨家埠年画里,用来谐音寓意演绎喜庆最多的是鱼,在潍坊地区,一说到木版年画,人们首先想到的是“胖娃娃抱鱼”。李述之终生研究这里的年画,从一个普通中学美术教师成为了年画专家。1982年前后,寒亭区成立“木版年画研究所”,他出任第一任所长。李述之说,同样是鱼,画在不同的画上就有着不同的寓意。养在鱼缸里的金鱼寓意着“金玉(金鱼)满堂”;《鱼龙变化》的鱼是跳龙门的鱼,寓意着科举考中;画了莲花《莲年有鱼》的鱼是“余”,余粮余米,积善人家庆有余,年年有余,就是庄稼人最大的吉庆了。

说起年画的谐音寓意,李述之如数家珍,但也有他摸不着门的时候。有人说,在年画里找到了什么意义也不代表的鱼,就在《李逵夺鱼》的年画中,画的是《水浒传》里黑旋风李逵大战浪里白条张顺的故事,赤着胳膊的李逵猛地发力,“嗖”然有声,把江岸上张顺手里的鱼夺过来了。还真是把这张画忘在了脑后,杨家埠年画的学问深着哩。为此,李述之专门写下一首《竹枝词》:

十张年画九张鱼

读来还须下工夫。

遗憾忘却黑旋风,

夺得真鱼在江湖。

莲荷用法不同 画师避开藕字

杨家埠村坐落在浞河西岸,旧时河水清澈,河滩上种藕,藕瓜雪白脆嫩,当然成了入画的好题材。正月十五闹元宵的灯节,旧时画店里要在影壁上挂上“福字灯”,灯上当然要贴年画,是艺人们自己画的,格外精致:扎着红头绳“道角”的小男孩捧着一个农家盛粮的升,这升上口大下口小,反之叫做“斗”了。升里放着一条肥如手臂的藕瓜,背后是飘着红缨穗的三支方天画戟,外村来观灯的人路过店门口,连连赞叹:“这藕瓜画得真好!”

主人不高兴了,连忙赶过来解释:“什么呀?这是《连(莲)升三级(戟)》哩。”

如果把藕只叫作“莲”,又要闹出外行话来。艺人们画《八仙祝寿》,仙人们各自持了自己的法器,女道士何仙姑头上擎了一个翠碧的莲叶。这样说,艺人们肯定会给你纠正:“这叫荷叶。”眉眼姣好的女道士,在家时不是俗姓“何(荷)”嘛。千方百计避开了这个“藕”字。也难怪,红红火火过大年,谁愿意买张带“呕(藕)”字的画呢?

出口成章唱卖诙谐

没有资本开画店,年画艺人却有着“穷不怕”的本事,带上年画走街串巷,赶集摆摊,有的干脆背上画版,边印边卖,离家浪迹四方。日积月累,为招徕顾客创造出了“唱卖”的方式,出口成章,他们编的“杠条子”“杠本子”诙谐幽默。

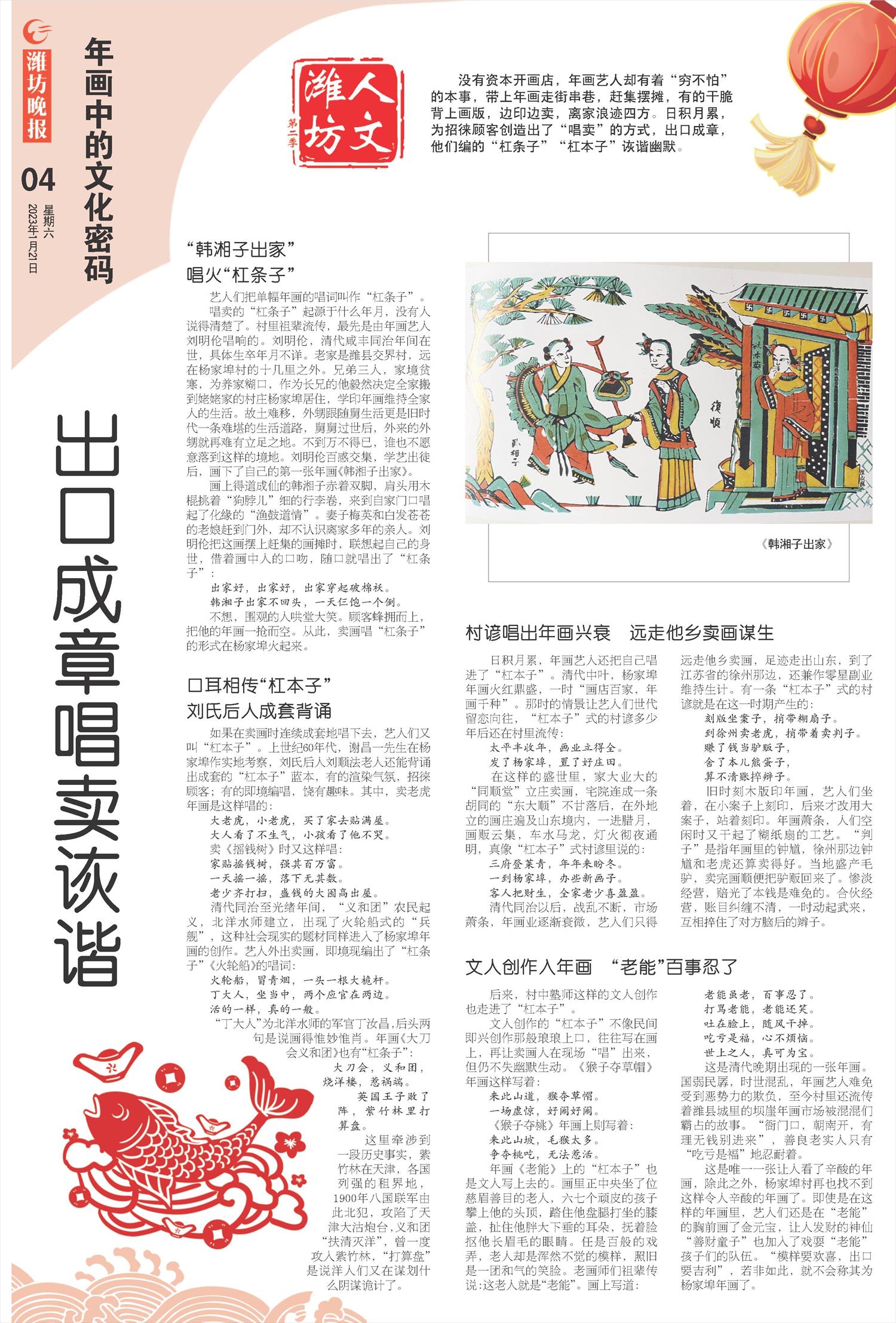

“韩湘子出家”

唱火“杠条子”

艺人们把单幅年画的唱词叫作“杠条子”。

唱卖的“杠条子”起源于什么年月,没有人说得清楚了。村里祖辈流传,最先是由年画艺人刘明伦唱响的。刘明伦,清代咸丰同治年间在世,具体生卒年月不详。老家是潍县交界村,远在杨家埠村的十几里之外。兄弟三人,家境贫寒,为养家糊口,作为长兄的他毅然决定全家搬到姥姥家的村庄杨家埠居住,学印年画维持全家人的生活。故土难移,外甥跟随舅生活更是旧时代一条难堪的生活道路,舅舅过世后,外来的外甥就再难有立足之地。不到万不得已,谁也不愿意落到这样的境地。刘明伦百感交集,学艺出徒后,画下了自己的第一张年画《韩湘子出家》。

画上得道成仙的韩湘子赤着双脚,肩头用木棍挑着“狗脖儿”细的行李卷,来到自家门口唱起了化缘的“渔鼓道情”。妻子梅英和白发苍苍的老娘赶到门外,却不认识离家多年的亲人。刘明伦把这画摆上赶集的画摊时,联想起自己的身世,借着画中人的口吻,随口就唱出了“杠条子”:

出家好,出家好,出家穿起破棉袄。

韩湘子出家不回头,一天仨饱一个倒。

不想,围观的人哄堂大笑。顾客蜂拥而上,把他的年画一抢而空。从此,卖画唱“杠条子”的形式在杨家埠火起来。

口耳相传“杠本子”

刘氏后人成套背诵

如果在卖画时连续成套地唱下去,艺人们又叫“杠本子”。上世纪60年代,谢昌一先生在杨家埠作实地考察,刘氏后人刘顺法老人还能背诵出成套的“杠本子”蓝本,有的渲染气氛,招徕顾客;有的即境编唱,饶有趣味。其中,卖老虎年画是这样唱的:

大老虎,小老虎,买了家去贴满屋。

大人看了不生气,小孩看了他不哭。

卖《摇钱树》时又这样唱:

家贴摇钱树,强其百万富。

一天摇一摇,落下无其数。

老少齐打扫,盛钱的大囤高出屋。

清代同治至光绪年间,“义和团”农民起义,北洋水师建立,出现了火轮船式的“兵舰”,这种社会现实的题材同样进入了杨家埠年画的创作。艺人外出卖画,即境现编出了“杠条子”《火轮船》的唱词:

火轮船,冒青烟,一头一根大桅杆。

丁大人,坐当中,两个应官在两边。

活的一样,真的一般。

“丁大人”为北洋水师的军官丁汝昌,后头两句是说画得惟妙惟肖。年画《大刀会义和团》也有“杠条子”:

大刀会,义和团,烧洋楼,惹祸端。

英国王子败了阵,紫竹林里打算盘。

这里牵涉到一段历史事实,紫竹林在天津,各国列强的租界地,1900年八国联军由此北犯,攻陷了天津大沽炮台,义和团“扶清灭洋”,曾一度攻入紫竹林,“打算盘”是说洋人们又在谋划什么阴谋诡计了。

村谚唱出年画兴衰 远走他乡卖画谋生

日积月累,年画艺人还把自己唱进了“杠本子”。清代中叶,杨家埠年画火红鼎盛,一时“画店百家,年画千种”。那时的情景让艺人们世代留恋向往,“杠本子”式的村谚多少年后还在村里流传:

太平丰收年,画业立得全。

发了杨家埠,置了好庄田。

在这样的盛世里,家大业大的“同顺堂”立庄卖画,宅院连成一条胡同的“东大顺”不甘落后,在外地立的画庄遍及山东境内,一进腊月,画贩云集,车水马龙,灯火彻夜通明,真像“杠本子”式村谚里说的:

三府登莱青,年年来盼冬。

一到杨家埠,办些新画子。

客人把财生,全家老少喜盈盈。

清代同治以后,战乱不断,市场萧条,年画业逐渐衰微,艺人们只得远走他乡卖画,足迹走出山东,到了江苏省的徐州那边,还兼作零星副业维持生计。有一条“杠本子”式的村谚就是在这一时期产生的:

刻版坐案子,捎带糊扇子。

到徐州卖老虎,捎带着卖判子。

赚了钱当驴贩子,

舍了本儿熊蛋子,

算不清账捽辩子。

旧时刻木版印年画,艺人们坐着,在小案子上刻印,后来才改用大案子,站着刻印。年画萧条,人们空闲时又干起了糊纸扇的工艺。“判子”是指年画里的钟馗,徐州那边钟馗和老虎还算卖得好。当地盛产毛驴,卖完画顺便把驴贩回来了。惨淡经营,赔光了本钱是难免的。合伙经营,账目纠缠不清,一时动起武来,互相捽住了对方脑后的辫子。

文人创作入年画 “老能”百事忍了

后来,村中塾师这样的文人创作也走进了“杠本子”。

文人创作的“杠本子”不像民间即兴创作那般琅琅上口,往往写在画上,再让卖画人在现场“唱”出来,但仍不失幽默生动。《猴子夺草帽》年画这样写着:

来此山道,猴夺草帽。

一场虚惊,好闹好闹。

《猴子夺桃》年画上则写着:

来此山坡,毛猴太多。

争夺桃吃,无法惹活。

年画《老能》上的“杠本子”也是文人写上去的。画里正中央坐了位慈眉善目的老人,六七个顽皮的孩子攀上他的头顶,踏住他盘腿打坐的膝盖,扯住他胖大下垂的耳朵,抚着脸抠他长眉毛的眼睛。任是百般的戏弄,老人却是浑然不觉的模样,照旧是一团和气的笑脸。老画师们祖辈传说:这老人就是“老能”。画上写道:

老能虽老,百事忍了。

打骂老能,老能还笑。

吐在脸上,随风干掉。

吃亏是福,心不烦恼。

世上之人,真可为宝。

这是清代晚期出现的一张年画。国弱民孱,时世混乱,年画艺人难免受到恶势力的欺负,至今村里还流传着潍县城里的坝崖年画市场被混混们霸占的故事。“衙门口,朝南开,有理无钱别进来”,善良老实人只有“吃亏是福”地忍耐着。

这是唯一一张让人看了辛酸的年画,除此之外,杨家埠村再也找不到这样令人辛酸的年画了。即使是在这样的年画里,艺人们还是在“老能”的胸前画了金元宝,让人发财的神仙“善财童子”也加入了戏耍“老能”孩子们的队伍。“模样要欢喜,出口要吉利”,若非如此,就不会称其为杨家埠年画了。

画师传闻百年风流

杨家埠村故事众多:杨毓璜画《百鸭图》征服桃花坞老画师;刘明杰画《慈禧太后逃长安》差点犯下大罪;“太平军”遗孤“长毛童子”画下杀气腾腾的《梁山一百单八将》;杨镇山在欧洲当劳工,画下一系列欧洲景物……描摹世俗,独抒性灵,遭遇坎坷,画迹留痕,画师们留下百年画史风流。

妙画群鸭点出破绽

杨毓璜名显桃花坞

毓璜杨大估,画鸭没法数。

一到桃花坞,成了唐伯虎。

这段流传至今的顺口溜说的是画师杨毓璜。杨毓璜(1823-1873),清乾隆至道光年间在世。他把“文人画”风格融入年画,擅画《百鸭图》,各大画店争相聘用。因常常料事如神,人称“杨大估”。

杨毓璜壮年时,正值年画红火,杨家埠画店争艳斗巧,还到关外东三省、徐州、鱼台等地开起画庄,几个青年还把画庄开到了桃花坞。桃花坞有一位老画师,传闻祖上得到过唐伯虎的妙诀真传,胭脂使得特别好。老画师热情地将几个青年请到家里,意求切磋。几个青年借口不胜酒力离开,雇了骡车回杨家埠,搬救星杨毓璜了。

桃花坞再度相会,老画师要画一幅《韩湘子挂号》,请教杨毓璜指点。老画师确实了得,仙风道骨的韩湘子飞在团团瑞蔼祥云中,眉目间透着仙气,一朵荷花从花篮里亭亭探出,荷花根下,一个白嫩、小如手指的藕瓜还卧在花篮里。老画师大笔饱蘸了胭脂,几笔下去,硕大艳红的花瓣立时怒放开来。

画毕,杨毓璜说:“指教不敢,我来给画师题首诗添彩。”于是在画上写了四句:

红花莲子白花藕,浞河滩上为吾师。

不是画师无见识,神仙带藕画胭脂。

老画师立时脸红,原来结藕时节,荷花变成白色,不该画成红色,露了破绽。可这诗题的,破绽不说破,反说是神仙所为……

杨毓璜表示要画一张《百鸭图》请画师指点。他笔畅墨酣地忙了半天工夫,鸭阵便跃然纸上:鸭或鸣或飞,或相偎私语,或翘首呼唤,一时间如同河风阵阵吹拂,鸭声呷呷震耳,直到题上了画名“百鸭图”,人们才如梦方醒,齐齐喝彩。

老画师却慢慢站起来:“不对了,明明是99只鸭,怎叫《百鸭图》呢?”杨毓璜不慌不忙,咬着对方的耳朵道:“没看到芦苇丛下的水花涟漪?一只鸭子钻到水里去了。”老画师忙拉住杨毓璜的手说:“老弟你可真是唐伯虎再世啊,我也给你这画上题诗吧。”说着在这张《百鸭图》上写了四句:

画里鸭阵不闻啼,无声胜于有声时。

蒹葭苍苍泱泱水,怎抵画师高见识?

二人从此交上了朋友,杨家埠画店也在桃花坞立住了阵脚。也许这传闻有着演绎成份,可杨家埠古版年画珍藏馆确有这张《百鸭图》。

讽刺慈禧 刘明杰年画惹祸端

清光绪庚子年(1900),“八国联军”打到金銮殿下,慈禧太后带上光绪一路逃往西安。

画师刘明杰(1857-1911)一夜之间画出《慈禧太后逃长安》。画中慈禧包了头巾,骑毛驴,变作老村妇。老村妇挎了包袱,里面是沿路偷来的两个玉米,颠颠地快要掉出来。光绪一溜小跑跟在后边,脚都跑得瘸起来。刘明杰还在画上编了“杠本子”:

八国联军进北京,吓得慈禧要了命。

拽着光绪快逃跑,三天跑到长安城。

画店里刻版印了出来,满街哄然大笑。传到潍县城,县官吓破了胆,传刘明杰听审,画店也脱不了干系。人们听闻,或出盘缠,或送“杠子头”火烧,劝刘明杰先避风头再说。刘明杰却担心殃及画店,拒绝一走了之。他到衙门投案:“不知是谁乱画一气,屎盆子扣到我的头上。事关身家性命,大老爷公断。”县官一听,心里糊涂了几分:“不是你画的,证据何在?”“我画的是《太后回銮》。”刘明杰真把画带到了公堂上,上面的“杠本子”是:

红毡铺地三尺厚,黄纱罩顶把天蒙。

五里一墩来护驾,十里一堡夹道迎。

回銮不比离京日,一走走了三年整。

可这也难脱讽刺意味。趁县官犹豫不决,刘明杰回家连夜逃往烟台,借宿在一座破庙里。天降大雨,庙墙夜间倒塌,一代画师命断他乡。家人借当地的一只渔船运回了他的尸体。幸好此后清朝廷风雨飘揺,自身难保,这画画犯下“天”字号大案的一桩官司才不了了之。

捻军来潍 “长毛童子”画梁山

1989年,寒亭区政协文史委主任张道路去杨家埠“拾”到了一个故事。

年画艺人杨树本介绍,他的爷爷杨九省在清咸丰年间“太平军”来潍县时,曾收养过一个“太平军”遗孤,年纪约十二三岁。杨九省把这个无家可归的“小长毛”领到家中,当成亲儿抚养,满村的人都叫他“长毛童子”。

后来,张道路在《潍县志稿·通纪》卷查到这样一条记载:清咸丰十一年(1861),九月,太平军之未去者,复烧寒亭牛埠等村,又为督办登莱青团防傅振邦迫战,死三百余人,乃拔营而去。寒亭距离杨家埠近在咫尺,故事发生的年月应该是这一年九月了。

“长毛童子”十四五岁时,到“北公义”画店作学徒,画艺大进,出徒后画下《梁山一百单八将》年画,每块画版上四五人,个个剑拔弩张,杀气冲天。杨九省为他娶了媳妇,让其另立门户成家立业。他先是搬到岳父家河西庄居住,生下一女。忽有一天,他到寒亭大集上卖了驴作盘缠,悄然出走,杳无音信。

不过,这《梁山一百单八将》成为著名年画样张,被来本地的外国“传教士”辗转收藏进上海徐家汇藏书楼。后来,艺人们根据画版复制的样张,保留在村中的画店里。

九死一生 杨镇山画欧洲风貌

说来难以置信,杨家埠的年画里画着欧洲风景。尖屋顶的欧式建筑整齐地排列着,两个深目高鼻的法兰西绅士迈步走在楼下的大街上,另一处公寓式建筑大门上挂出了大牌子,艺人在这大牌子上写了汉字:毕国领事馆。领事馆里种的是异国的树木,连树叶都长得几近方形。画名《八里皇城街》。

这是画师杨镇山(1895-1928)的一张残画。

1917年,画师杨镇山去欧洲当劳工,为洋人铺战时铁道。欧洲这场大战1919年结束了,5年之后,杨镇山等华工才艰难地回到了家乡,一同归来的华工们在距离杨家埠不远的于家绛埠村的玉皇庙上立下一块石碑,记载着九死一生的欧洲之行:“居民国六年始应募,初不知作何事功,及至该处,始知欧人战争,驱为前卒。余人皆夙夜忧危,寝不能寐。”

几经辗转,人们才读懂这张残画,画的是法国首都巴黎。画师把巴黎写成了“八里”,照中国人的说法,首都不就是“皇城”吗?“毕国”则是“比利时”。

后来,杨镇山又陆续画了《大总统》《大火车》《美国大炮子》等战时欧洲风物的年画。

年画体现农民思想

杨家埠年画体现着农民丰富的思想、彩色的梦想,年画《男十忙》上诗句写“一百二十行,庄农打头强”。农民的文化意识中,身份微贱的神灵保佑自己,更为现实可靠。《马下双驹》《四锄三柄》更实实在在地体现着厚重的农民文化情结。

《男十忙》推崇庄农 杠本子源于蒲松龄

《男十忙》是最受农民欢迎的年画,画着全部农事过程,寄托着盼望丰收的理想。画上的“杠本子”写到:“人生天地间,庄农最为先。五谷丰登岁,太平丰收年。”显然,头两句来自马益著编著的《庄农日用杂字》。马益著,临朐人,历代临朐县地方志书都记其生活于清乾隆年间。由此断定,《男十忙》年画的创作至早不超过这一时期。

而有的画店印制的《男十忙》,题诗却是这样的:“一百二十行,庄农打头强。太平真富贵,春色大文章。”这样的诗句来自哪里呢?后来年画研究专家们发现,《男十忙》遭遇蒲松龄了。蒲松龄在《聊斋志异》里讲,读书人张君卯一辈子没考上举人,只得当村塾谋生,梦中作“打油诗”自嘲:“诗云子曰都休讲,不过是都都平仗,全凭着佛留一百二十行。”故事的后面,蒲松龄还解释,“都都平仗”是村塾先生对古书词句“郁郁乎文哉”的讹读,村塾里“有训蒙书,名《庄农杂字》,其开章云:‘佛留一百二十行,唯有庄农打头强。’”

蒲松龄是清康熙五十四年(1715)离开人世的,“一百二十行,庄农打头强”的《庄农杂字》,他在世时便流传在了乡间,这就是画上题诗的源头。《男十忙》年画透露着这样的历史讯息:清康熙年间,这里的年画已进入盛期;更重要的发现是,乾隆年间马益著的《庄农日用杂字》并非独立创作,康熙时就有了可供参考的《庄农杂字》蓝本。

身份微贱四位神明 各司其职护佑农民

神像画是杨家埠年画的重要题材,从天官赐福的“文武”财神,到一家之主的“灶王”神像,不下一百余种。年画业鼎盛时,村上许多画店正是靠刻印神像画发了财。在众多的神仙中,有四位身份微贱的“小人物”。

《蚕姑宫》是杨家埠历史最长的年画,据调查,明代《三代宗亲》画之后就出现这张年画了。《蚕姑宫》上供祭的是保佑丝茧丰收的“蚕神”,在民族传统文化中,蚕神是远古帝王黄帝的侍妃嫘祖。杨家埠的《蚕姑宫》却不是这样画的,“蚕神”变成了农家勤劳的“二姐”,衣饰简朴的“二姐”正在画中喂蚕。画面上的题诗写得明白:“人食桑葚甜如密,蚕吃桑叶吐黄纱,二姐看蚕多勤谨,蚕盛户户第一家。”

第二位画的是保佑骡马的“马王爷”,年画艺人把这画叫作“牛子”。三只眼睛、脸上三撮红毛的神仙身披红袍,端坐在大车上,驾车的牛马驴骡四种牲口全都有了,车上满载着金银财宝,还竖起写着“日进斗金”“牛马平安”字样的两面小旗。究其人物原型,是汉朝武帝时的匈奴人金日殚,被汉朝俘虏后,因擅长养马,做了给汉武帝养马的太监。过年时,农民把这种神像画贴在自家木轮大车上。

第三位在艺人的口头上叫作“三判子”。“判子”是年画里面目狰狞、心眼儿却好的神人的称谓,“大判”是钟馗,“二判”是“判官”,只凭“三判子”这样的叫法,就可以知道这神仙的身份是怎样的低微了。一身衣衫褴褛,面目丑陋。然而,却挥舞着一把凶猛的宝剑,头上还飞出一只赐福人间的蝙蝠。这神仙的真名叫“打猪鬼”,专门保护农家喂养的猪猡,年画张贴的位置是猪栏上的门板,所以又叫做“栏门判”。

第四位甚至没有姓名。根据职责,艺人们叫他“单座门神”。“门神画”是对画,左右贴在两扇大门上。那是财主家过年的事情,穷人有时落进单扇门板的境地。单扇门板的穷人也需要神灵的保护,“单座门神”画上年画了,什么神灵不知道,只是根据众多门神画中随意描摹出了一位神仙。

农民的文化意识中,身份微贱的神灵才是冥冥中自己最现实的庇佑。

马下双驹象征富裕

年画联展赢得喝彩

在自然农业千百年漫长的社会发展中,马成为了农民富裕的象征。养了牛,庄户人就成了小康家境;拴了骡马,便成了人人仰脸说话的财主。倘若母马一次生下两头骡驹,真是“天官赐福”的大事了。杨家埠有这样一幅传统的年画:除夕之夜,财神推着独轮车走进一户人家,于是家中的母马就产下了两头骡驹,主人连忙迎财接福,乐不可支地唱出了自己的心声:“财神进了门,碰见有福人,母马生双驹,富贵万万春。”

经过历代年画文化的积累,这画又成了重大喜庆吉祥的样张。1977年,国家文化部在首都北京举行天津杨柳青、潍坊杨家埠、苏州桃花坞新创作木版年画三家联展。时任山东省文联党组副书记的周坚夫率队来到杨家埠,部署创作任务。杨家埠画师杨明智旧瓶装新酒,创作了新年画《马下双驹》:青枝绿叶的长蔓儿爬上葫芦架,架上倒垂下一个葫芦娃,绿荫里是匹赤炭般火红的母马,正用宽大的鼻嘴亲着两匹小马驹,公社饲养员给母马披上了绿绸新被子。一幅农家乐的画,缭绕瑞气,跃然纸上。周坚夫挥笔在画面题下“歌谣”体诗句:

葫芦开花蔓儿长,

公社喜事传四方。

打倒四人帮,

人民得解放。

母马生双驹,

为咱添力量。

晋京参展,观众一片喝彩。作为木版年画艺术代表,杨明智一举成名,次年参加了全国第四次文代会。

《四锄三柄》受欢迎

农人向往好年景

“杨家埠,腊月忙,家家户户印灶王”。杨家埠印的“灶王”神像画上方还附印着一张当年的“庄家会”,“庄家会”是以干支纪年法和二十四农时节令为主的日历图,不懂历法的农民一看,什么都“会”了。“庄家会”另一个作用是,农民们在上面预测着丰歉的年景:大年过后的第四天是“丁”日,“丁”就是铁,铁可以打成锄头;上一天是“丙”日,“丙”谐音代表着锄柄。“锄”和“柄”占下的日子一高,肯定是个农事繁忙的年份,衣足饭饱的年景来了。

画师们灵机一动,一幅受欢迎的年画创作出来了:短工市上,两个打工的老农在悠然地啃着大饼,任前来顾工的财主百般央求,就是不下市干活,旁边竖着四把闲置的锄头。短工们在等待更好的劳动报酬,正如画上题诗所说:“太平丰收年,短工犯了难。东庄饭食好,西庄多给钱。”画名就叫《四锄三柄》。现如今,若不了解农民的历史文化,是看不懂的。

随俗描画世间百态

600余年的艺术道路上,社会风俗作为创作内容,成就着杨家埠年画。与此同时,木版年画更为世间百态呈现着五光十色的艺术花絮,场景热闹、人物复杂的庙会,因戴孝期间不可装饰红色元素而诞生的“孝灶王”,年画随俗而进的发展之路,留下了不尽的有趣故事。

杨兆京画云台山庙会

有52个人物百件器物

“快走啊,没听见开锣了吗?”

身段俏皮的小伙赶着骡车从后面追上来,招呼坐在另一辆车辕上抱着鞭子的车老板一声,扬尘而去。大车上罩了席棚,拉着东家的老太太。舞台上是开锣了,两边写着对联的戏台上正紧锣密鼓地演着一出《三娘教子》的大戏,台下人山人海。

什么日子?四月十八,寒亭云台山庙会。

这是画师杨兆京画的一幅年画,杨兆京是村里有名的画师,清代乾隆至道光年间在世。这幅作品在一家老画店中被发现。“戏台小世界,世界大戏台”,台下看戏的人形形色色。带了娃娃的媳妇还很年轻,戴着花。坐大车回娘家的姑奶奶搭起了遮阳凉棚,旁边的老奶奶摇着蒲扇。有钱人家的公子哥,看戏也没忘了提笼架鸟。养了画眉鸟的笼子上还围着幔子。对面一位要来跟他的鸟“咬唱”,把幔子高高地揭了起来。架鸟人背后的“小混混”光着膀子,拳头握出凶气来。这人可不好惹,不打不骂,专门割自己的面门额头,直割得鲜血淋漓,这行业叫“劙头的”。扯着爷爷衣襟的小男孩,软磨硬缠着买一串冰糖葫芦。那边的棋摊正大战得难分难解。棋摊不远处,两个庄家汉子正在吆五喝六投“骰子”赌博,哪还顾得上看戏?卖瓜、卖大碗茶、卖猪头肉,小摊一个接着一个。这些全走到了画上。

故事发生的年代久远,题的画名已经模糊,《四月十八庙会》还是《四月初八庙会》?谁也看不清楚。年画研究所所长李述之端详半天说:“四月十八庙会。”初八恰是“芒种”节前后,割麦的大忙季节,谁还会挤着到庙会上来看大戏?江北的地区,往往是麦收寒天,四月初八还有些袭人的凉气,画上却有人光了膀子。麦收就要开始,庙会上要卖些杈筢扫帚,怎么不见一件?十八就大不一样了,“夏至入一九,狗喘伸舌头”,天热起来了,图画上52个人物15把各式各样的扇子,还有两把遮阳伞和一个挡日头的凉棚。台下摆着瓜摊,瓜是带花纹的圆形,分明是西瓜。要是四月初八,西瓜还没熟。画面上52个人物,三十几个不同的行当,衣服、对联、烧水炉、大车等100件器物,李述之感叹:整个一幅《清明上河图》。

北宋画家张择端的《清明上河图》有1600多个人物,52人的《四月十八庙会》“小巫见大巫”了。李述之却说:张择端画的是宋代的京师汴梁,寒亭庙会才多大地盘?

麒麟送子裹“炮仗画” 闺女嫁妆里定有它

旧时的杨家埠有一种“炮仗画”,手卷状,把长长的年画卷成一只“炮仗”。

杨家埠周围一带村庄传说,一户人家的儿媳妇结婚一年多了还没生小孩,媳妇着急地问婆婆:“小孩是从哪里来的?”婆婆说:“是麒麟送来的,你没见画上画着《麒麟送子》吗?”媳妇问麒麟在哪里?婆婆说:“真麒麟咱没见过,我到杨家埠给你买张画上的麒麟吧,不过你要在半夜里自己用蜡烛照着贴到房门上。”

半夜,媳妇打开画,没想打这画里滚出两个大“炮仗”,里面还另包着画,十几张一套的。儿媳妇看了这画,脸一下子变成了大红布。她当然把裹在外面的《麒麟送子》端端正正地贴到了房门上,两个大炮仗则藏了起来。后来,儿媳妇果然就生了大胖小子,婆婆直说这孩子真是麒麟送来的。

年画艺人巧妙地把“故事”藏起来,藏在了一个大“炮仗”里。旧时闺女出嫁,人们都到杨家埠买这样的“炮仗”画,放在陪送的嫁妆里。

《秤头歌》糊上扇面 走遍山东兑不错银

“各处秤头不一般,休将轻重一齐看。欲使天秤对银两,先记秤头在心间。乐陵平准二钱八,沂州府里重五钱。五钱四分砀山县,刑台胡家皆九钱……”不到杨家埠,也许再不会有人读得懂这段文字了。在杨家埠的年画里,这叫《秤头歌》。《秤头歌》没有画,全是文字刻版后印在纸糊的扇面上,内容涉及到大清朝山东行省的“九州十府一百单八县”。

《秤头歌》是清朝咸丰年间产生的,是计算铜钱兑换白银的一种歌诀。咸丰年间,封建王朝的崩溃之势,引发了“通货膨胀”,朝廷滥铸铜钱。上海滩有个酷爱收藏古钱的人叫丁福保,撰有《古钱币图说》,记载有清以来,咸丰朝币种最为复杂。度量衡和货币混乱很快靡乱了民间市场,兑银子的戥子秤任意乱造,行商坐贾把印有《秤头歌》的扇子随身携带,以便在各地公平地兑换银两。

进入咸丰朝,年画业开始萧条,艺人们流浪各地卖画,经多见广,再加上他们另外以糊扇子的手艺维持生计,纸糊扇面上创作出的《秤头歌》,留下了一个世俗社会的缩影。

孝灶王是“黑货” 正应了世俗人情

杨家埠的“灶王”神像画印得大红大绿,色彩鲜艳,而且样张品种繁多,据说当年“同顺堂”画店生意兴隆之时,印“灶王”的画版一套一套的,盛满了三间大屋。贴惯了杨家埠年画的老人至今还能说出饰有八洞神仙的“八仙灶王”;中间灶君府,上方是财神,下方是福神的“三神灶王”等花样。可说到“孝灶王”,除了画师们,很少有人能说出其中缘由。

“孝灶王”的故事起源于寒亭于家。于家曾出了一名光宗耀祖的人物:于占鳌。他当过一任河北永平府的同知,官居五品,家大业大。可是,于占鳌壮年去世,两年后,他的母亲也病故了。乡里风俗,子孙后辈要为故去的先人守孝三年,红色的物件则为孝期内的“禁忌”。有两位先辈相继离世,因此,于家五年再不能贴身披红袍的“灶王”神像。

腊月二十三“辞灶”是过大年的重要内容。于家百余口男女,析成十余家小家庭,没有了“灶王”,年过得索然无味。这且不说,最重要的是担心没了“上天去多言好事,下界来广带金银”的“灶王”保佑。于是,他们摆下酒饭,把杨家埠的画师请到了家里。

画师们聪明,画店里不是印“黑货”嘛——只有黑白两种颜色的年画,文人画风格的《梧桐》《四季山居》就是用这种方法印出来的。“黑货灶王”印出来了,美其名曰“孝灶王”——连“灶王”都披上白袍为先人守孝哩。于家老少这才去了过大年的“心病”。世上有多少为父母守孝的儿女?一传十,十传百,各家画店里都添了灶王神像画的新样张“孝灶王”。

岁月变迁蕴含温情

古朴温暖的画乡家园蕴含着浓浓的乡情。是年画的繁忙热闹,也是画师们古道热心肠的淳朴和勤劳。走过600多年历史沧桑,“德盛恒”和“吉兴”两座古画店还留在村街上。改革开放后,外地画贩客商又在杨家埠找到老年画店,虽然马车、吊铺早已成过往,但画乡情缘仍在续写。

影壁雕工精美 暗含画店画眼

影壁是杨家埠的重要建筑物。

旧时,走进黑漆大门的画店,最先看到的就是雕工精巧的影壁墙,就是小规模的年画“字号”里也要用尽家财垛起一座影壁来。在“同顺堂”“东大顺”这样“印画子,赚了钱,好日子过了二百年”的画店中,影壁的底座上雕刻着出水的荷花,荷下是跳跃的鲤鱼,寓意“连(莲)年有余(鱼)”。底座上方的四角雕刻着松、竹、梅、兰四种图案,两边是年画里《博古四条屏》图案:两只硕大颀长的花瓶插着盛开的芍药牡丹花,寓意“富贵(牡丹)平(瓶)安”。上方用精致的筒子瓦作出滴水的檐头,檐头作着花嵌,图案或是螭虎,或是滚绣球的狮子。花嵌两端的是“倒提杵”,荷花杵垂下来了,还雕着“福、禄、寿、喜”字样。中间才是用大块青砖铺出的“海阔天空”的平整墙面。

墙面是正月十五闹元宵挂“福字灯”的地方,各画店把灯上的图案画得争艳斗巧,画着手牵金蟾怀里折着桂花胖娃娃的“蟾宫折桂”,娃娃玩具车上载着三只香橼果的“连中三元(橼)”,当然,最多的还是娃娃头上擎着荷叶怀抱大鱼的“连年有鱼”。入夜烛光摇曳,照红了村街。

影壁是用澄泥砖雕成的,价格昂贵不说,砖雕师傅们(学徒阶段长达三年)雕这样一座影壁要一年的时间。仓上村的王振东砖雕工艺精巧,远近闻名,一座影壁的工钱是十几石小麦。“宁盖三间屋,不修一大门,宁修一大门,不垛一影壁”。可是,画店的掌柜们还是把影壁雕得花样翻新。

有家画店的影壁就是王振东雕的,当着画贩的面,主人把上面滚绣球的狮子卯榫似的拿下来又轻松装上去,客人吃惊地瞪大了眼睛。第二天,大车装着年画从店里拉走了。看了画店的影壁,就知道年画印得怎样的好看。

影壁,年画店中的“画眼儿”。

望屋用于展示交易 “望子”不可忘挂

杨家埠画店百家,“望屋”是不可少的。

“望屋”建在画店大门的旁边,有着前后两个屋门,一个与画店内宅相通,另一个开门就可以走到大街上。与这街上的门紧挨着,开了一个月洞形可以闭合的窗户。旧时代,北方农村的房屋建筑主要是封闭式,这种“开放”型格局很少见到。

“望屋”取的是画贩们进村就能远远望见这里的意思。过了七月二十二财神爷的生日,画店里开始印年画,“望屋”挑出一缕红绸,这叫做“望子”,夜间则用一个红灯笼代替。而且“望”谐音“旺”,祈盼着顾客众多,兴旺发财。它现实的作用是年画展销室:画贩们来到画店,不用进入内宅,就可以直接到这里选择年画样张;通过前门旁边的窗户,夜间也可以在大街上进行交易,浏览“望屋”里满挂着的红红绿绿的年画样子。

“望子”和红灯笼还有一个古老的故事。正月十五,闹元宵的日子,距杨家埠不远的寒亭高庙唱灯戏,画店放假一天,人们都去看戏了。画店的小学徒突然想起店内的红灯还没挂好。那红灯笼上可是写着画店的字号,看不见字号,一定得把相熟的画贩耽误了。他急忙挤出人群离开了戏台。回到画店刚把红灯笼挂好,这时,大街上传来了人们嘈杂的惊叹声:戏演到半道上散了。原来在他刚离开的一刹那,年久失修的高庙墙倒塌,几十个人被压在墙下丧了性命。后来,村上的人就相延一种风俗,再忙也不能忘了挂“望子”,“望子”是望“子”平安归来。

另需交待一下,到“望屋”里买“炮仗画”,要向门板挡住的地方看,这样的画是藏着卖的。

腊月堂屋印画忙

满间炕上睡娃娃

北方人睡炕,炕在堂屋的套间里。一进腊月,印年画忙上了,连姑娘、媳妇都点上灯火在堂屋里干起了刷颜色裁纸张的活。需要老奶奶照看的娃娃们太多,炕上挤得睡不过来,杨家埠人有办法,盘了“满间炕”:套间里全部被炕占起来,留了个窗似的门口,分不清外甥还是孙孙,一起从这儿爬到炕上去,有时还有邻居家的孩子。找来村上的木匠,作两扇半短的薄门板,沿炕边儿挖上沟槽,随手一拉便挡住了堂屋里的忙乱。除了能合上的拉门扇,墙壁上还有个小小的孔,叫“灯窝儿”,点了豆油的灯盏平时就放在这小孔里,一点如豆般微弱的光亮同时照明了满间炕和堂屋。“灯窝儿”有画,娃娃们睡熟的时候,就把卷着的画放下来,挡住外面的灯光。

当然,画上画的是老奶奶最愿意看的《黄花晚节香》。

几代画贩睡吊铺

买卖双方留情结

“吊铺”是什么?

打个不准确的比方,吊铺就是今天的“阁楼”。旧时的杨家埠画店里,家家有这样的“阁楼”。腊月里印画忙,外地的画贩客人早早来到店中等待催货了,有时店中住下了七八个客人,需要等一段时间。画店除了酒饭招待,还得安排他们住下来。时间一长,掌柜想出了办法,店里的屋顶是“合”字形的,在那“一”横处架了密排的椽条,铺了软软的麦草和编织细密的苇席,苇席上是家中妇女做好的新被褥,开个竖了竹梯的上攀入口,就给客人安排了舒服的住所。这样的住所就是“吊铺”了。

客人睡在上方,下面的伙计们生了火炉彻夜赶“货”,热流上升,吊铺上暖融融,再在屋山尖顶那儿开个窗,明亮的月光溶溶地洒到吊铺上,旱烟锅上的喷云吐雾又透过窗口流出去。很短的时日里,客人们混得熟头熟脸,躺在各自的被窝里扯开了闲篇。没几日,画贩们推着满载年画的独轮车愉快地上了路,临走时跟掌柜约定,明年腊月里再到店里来。有的画贩客人几代人都睡过同一画店的吊铺。月光洒到吊铺上的情景,成为几代人心灵上挥之不去的“画乡”情结。

这情结走过了一百年,还留在贩年画人的心头上。改革开放后,杨家埠的画店重新兴盛,济宁市鱼台县一个名叫任玉忠的画贩又来到杨家埠,几经辗转寻问,才找到了老画店新开张的门头房,他的爷爷和父亲都在这家画店的吊铺上睡过。

时过境迁,主人要送他去酒店住宿。路上,鱼台的客人突然问道:“家里的吊铺还有吗?”

“你还是推着木轮车来的吗?”

两人开怀大笑。

吊铺成为了过去的故事,浓浓的乡情却依然留在人间。

本期图片由孙兆颖提供

03版:年画中的文化密码

03版:年画中的文化密码

04版:年画中的文化密码

04版:年画中的文化密码

05版:年画中的文化密码

05版:年画中的文化密码

06版:年画中的文化密码

06版:年画中的文化密码

07版:年画中的文化密码

07版:年画中的文化密码

08版:年画中的文化密码

08版:年画中的文化密码