06版:社会新闻

06版:社会新闻

- * 中国援非医疗设备大显身手

- * 仿古牌坊亮相

- * 厨艺大比拼

15版:望海听风

15版:望海听风

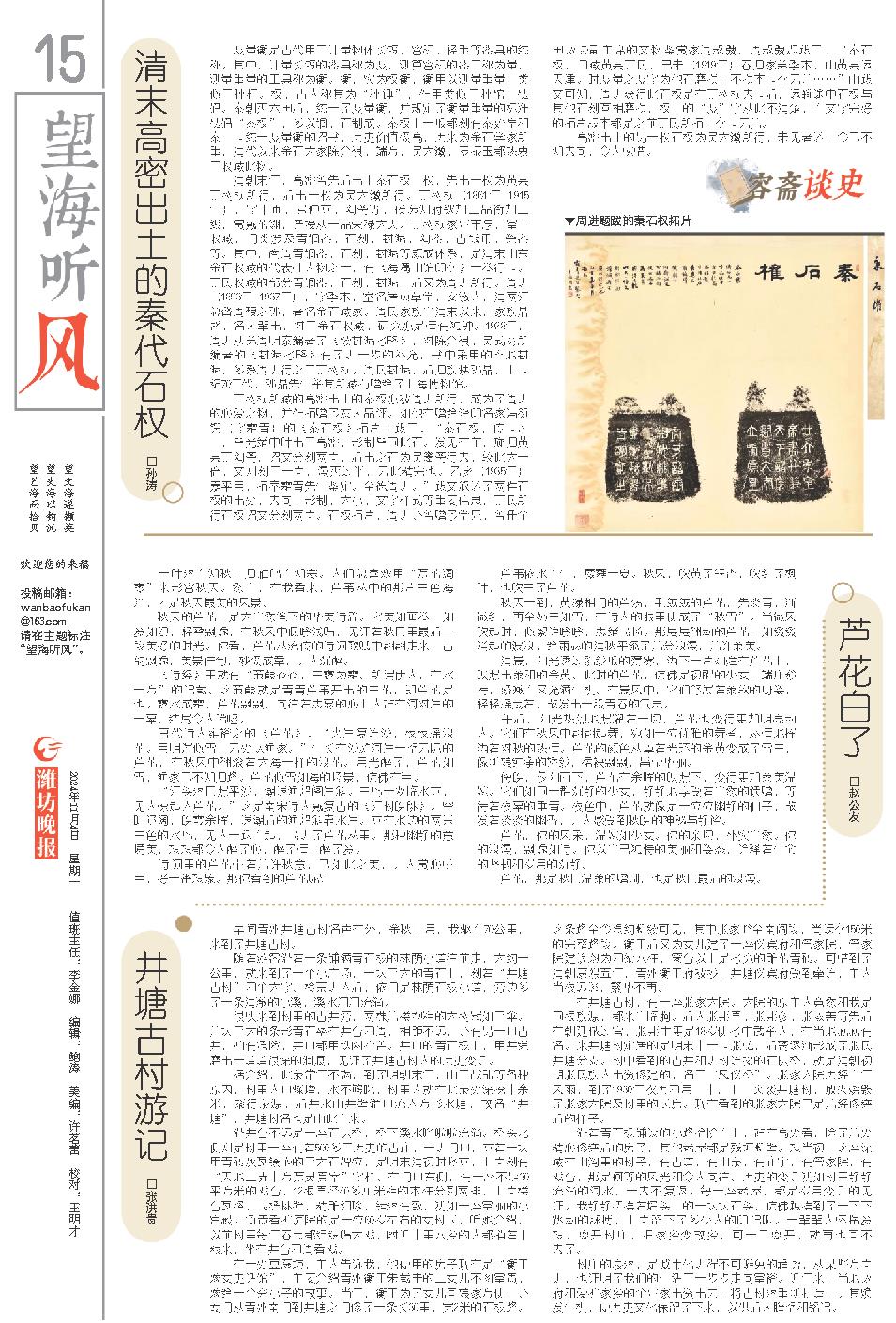

- * 清末高密出土的秦代石权

- * 芦花白了

- * 井塘古村游记

16版:光影记录

16版:光影记录

- * 秋日斑斓

□张洪贵

早闻青州井塘古村名声在外,金秋十月,我驱车70公里,来到了井塘古村。

随着游客沿着一条铺满青石板的林荫小道往前走,大约一公里,就来到了一个小广场,一块巨大的青石上,刻着“井塘古村”四个大字。检票进入后,依旧是林荫石板小道,旁边多了一条清澈的小溪,溪水汩汩流淌。

很快来到村里的古井旁,两棵几搂抱粗的大树冠如巨伞。几块巨大的条形青石垒在井台四周,相距不远,还有另一口古井,怕有危险,井口都用铁网掩盖。井口的青石板上,用井绳磨出一道道很深的洞痕,见证了井塘古村人的历史变迁。

据介绍,此泉常年不竭,到了明朝末年,由于战乱等各种原因,村里人口骤增,水不够吃,村里人就在此泉处深挖十余米,聚得泉源,后井水由井壁溢口流入方形水塘,故名“井塘”,井塘村名也是由此而来。

沿井台不远是一座石拱桥,桥下溪水哗啦啦流淌。桥头北侧则是村里一座有着500多年历史的古庙,一进门口,立着一块用青砖灰瓦镶嵌的巨大石牌位,是明末清初时竖立,上面刻有“天地三界十方万灵真宰”字样。在门口东侧,有一座不足30平方米的戏台,12根直径40多厘米粗的木柱分列两排,上面楼台瓦格,飞檐挑壁,精雕细琢,错落有致,犹如一座富丽的小宫殿。负责看护庭院的是一位60岁左右的女村民,听她介绍,以前村里每年春节都组织唱大戏,附近十里八乡的人都捎着干粮来,坐在井台四周看戏。

在一处豆腐坊,主人告诉我,他使用的房子现在是“衡王嫁女史话馆”,主要介绍青州衡王朱载圭的三女儿不图富贵、嫁给一个穷小子的故事。当年,衡王为了女儿回娘家方便,还专门从青州南门到井塘之间修了一条长30里、宽2米的石板路。这条路至今隐约断续可见,其中张家峪至南阎段,尚遗存150米的完整路段。衡王后又为女儿建了一座仪宾府和管家院,管家院建筑均为四梁八柱,窗台以上是考究的雕花青砖。可惜到了清朝康熙五年,青州衡王府被抄,井塘仪宾府受到牵连,主人当夜远逃,繁华不再。

在井塘古村,有一座张家大院。大院的原主人竟然和我是同根族源,都来自临朐。后人张邦直、张邦彦、张敦善等先后在朝廷做过官,张邦士更是18岁便考中武举人,在当地赫赫有名。来井塘村定居的是明末十一世张弘,后裔逐渐形成了张氏井塘分支。村中看到的古井和进村连接的石拱桥,就是清朝初期张氏族人出资修建的,名曰“凤仪桥”。张家大院历经百年风雨,到了1930年农历四月二十,土匪突袭井塘村,放火烧毁了张家大院及村里的民房。现在看到的张家大院已是几经修缮后的样子。

沿着青石板铺设的小路拾阶而上,站在高处看,除了几处精心修缮后的房子,其他老屋都是残垣断壁。想当初,这座深藏在山沟里的村子,有古道,有山泉,有庙宇,有管家院,有戏台,那是何等的风光和令人向往。历史的变迁犹如村里静静流淌的河水,一去不复返。每一座老屋,都是岁月变迁的见证。我静静抚摸着墙头上的一块块石头,仿佛触摸到了一下下跳动的脉搏,上面留下了多少人的印记啊。一辈辈人怀揣梦想,离开村庄,把家乡变故乡,可一旦离开,就再也回不去了。

村庄的衰落,是城市化进程不可避免的趋势,从某些方面讲,也证明了我们的生活正一步步走向富裕。近年来,当地政府和爱护家乡的企业家出资出力,将古村落重新打造,让其焕发生机,使历史文化保留了下来,以供后人瞻望和铭记。

早闻青州井塘古村名声在外,金秋十月,我驱车70公里,来到了井塘古村。

随着游客沿着一条铺满青石板的林荫小道往前走,大约一公里,就来到了一个小广场,一块巨大的青石上,刻着“井塘古村”四个大字。检票进入后,依旧是林荫石板小道,旁边多了一条清澈的小溪,溪水汩汩流淌。

很快来到村里的古井旁,两棵几搂抱粗的大树冠如巨伞。几块巨大的条形青石垒在井台四周,相距不远,还有另一口古井,怕有危险,井口都用铁网掩盖。井口的青石板上,用井绳磨出一道道很深的洞痕,见证了井塘古村人的历史变迁。

据介绍,此泉常年不竭,到了明朝末年,由于战乱等各种原因,村里人口骤增,水不够吃,村里人就在此泉处深挖十余米,聚得泉源,后井水由井壁溢口流入方形水塘,故名“井塘”,井塘村名也是由此而来。

沿井台不远是一座石拱桥,桥下溪水哗啦啦流淌。桥头北侧则是村里一座有着500多年历史的古庙,一进门口,立着一块用青砖灰瓦镶嵌的巨大石牌位,是明末清初时竖立,上面刻有“天地三界十方万灵真宰”字样。在门口东侧,有一座不足30平方米的戏台,12根直径40多厘米粗的木柱分列两排,上面楼台瓦格,飞檐挑壁,精雕细琢,错落有致,犹如一座富丽的小宫殿。负责看护庭院的是一位60岁左右的女村民,听她介绍,以前村里每年春节都组织唱大戏,附近十里八乡的人都捎着干粮来,坐在井台四周看戏。

在一处豆腐坊,主人告诉我,他使用的房子现在是“衡王嫁女史话馆”,主要介绍青州衡王朱载圭的三女儿不图富贵、嫁给一个穷小子的故事。当年,衡王为了女儿回娘家方便,还专门从青州南门到井塘之间修了一条长30里、宽2米的石板路。这条路至今隐约断续可见,其中张家峪至南阎段,尚遗存150米的完整路段。衡王后又为女儿建了一座仪宾府和管家院,管家院建筑均为四梁八柱,窗台以上是考究的雕花青砖。可惜到了清朝康熙五年,青州衡王府被抄,井塘仪宾府受到牵连,主人当夜远逃,繁华不再。

在井塘古村,有一座张家大院。大院的原主人竟然和我是同根族源,都来自临朐。后人张邦直、张邦彦、张敦善等先后在朝廷做过官,张邦士更是18岁便考中武举人,在当地赫赫有名。来井塘村定居的是明末十一世张弘,后裔逐渐形成了张氏井塘分支。村中看到的古井和进村连接的石拱桥,就是清朝初期张氏族人出资修建的,名曰“凤仪桥”。张家大院历经百年风雨,到了1930年农历四月二十,土匪突袭井塘村,放火烧毁了张家大院及村里的民房。现在看到的张家大院已是几经修缮后的样子。

沿着青石板铺设的小路拾阶而上,站在高处看,除了几处精心修缮后的房子,其他老屋都是残垣断壁。想当初,这座深藏在山沟里的村子,有古道,有山泉,有庙宇,有管家院,有戏台,那是何等的风光和令人向往。历史的变迁犹如村里静静流淌的河水,一去不复返。每一座老屋,都是岁月变迁的见证。我静静抚摸着墙头上的一块块石头,仿佛触摸到了一下下跳动的脉搏,上面留下了多少人的印记啊。一辈辈人怀揣梦想,离开村庄,把家乡变故乡,可一旦离开,就再也回不去了。

村庄的衰落,是城市化进程不可避免的趋势,从某些方面讲,也证明了我们的生活正一步步走向富裕。近年来,当地政府和爱护家乡的企业家出资出力,将古村落重新打造,让其焕发生机,使历史文化保留了下来,以供后人瞻望和铭记。

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20241104/01/01-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20241104/02/02-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20241104/03/03-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20241104/04/04-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20241104/05/05-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20241104/06/06-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20241104/07/07-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20241104/08/08-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20241104/09/09-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20241104/10/10-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20241104/11/11-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20241104/12/12-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20241104/13/13-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20241104/14/14-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20241104/15/15-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20241104/16/Page16-1500.jpg)