13版:生活周刊

13版:生活周刊

- *

秋日

花语

16版:光影记录

16版:光影记录

- * 给你爱的人拍张照

□文/图 潍坊日报社全媒体记者 周晓晴

树覆一寸雪,香飘十里村。七百年前,两株流苏树扎根临朐县柳山镇庙山村,每年仲春时节总会捧出满树繁花,如覆霜盖雪,数百年来从未失约。

农历九月中旬,庙山村西边的流苏文化广场晒满了“秋”,玉米、大豆、地瓜干摆得满满当当,村民们或给玉米脱粒或拍打着豆荚或翻晒着地瓜干,收获着耕耘大半年的劳动果实。广场东南,两株高大挺拔的流苏树静静伫立,树下老人闲坐,树上雀鸟啁啾,守望着山村平淡而安稳的幸福。

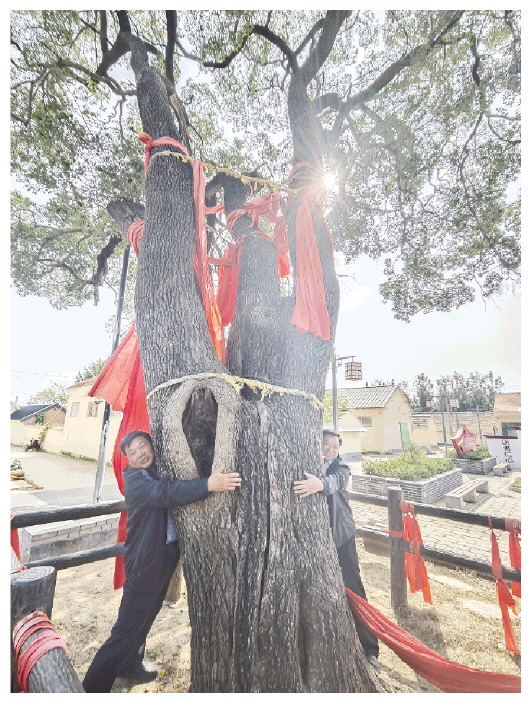

两株流苏树一东一西排列,其主干粗壮有力,两人难以环抱,四散的枝干俊秀飘逸,细密的枝叶层层叠叠,在高处交叉“牵手”,阵风吹过发出窸窣的摩擦声,如两人在低声轻语,因此它们也有“夫妻树”的美誉。

庙山村这两株流苏树与村子同龄,关于它的故事靠着村民口口相传流传下来。全村525户、1868口人,多半都姓张,相传古树即是本村张氏先祖栽植。53岁的村干部张敬元多年来致力于村史、张氏族谱考证与编撰,对两株古树的来历有着详尽的了解。据他介绍,村内张氏先祖系元代一员武将,为躲避战乱自河北迁居山东。离家时,他从老家带来了三株流苏盆景,以解思乡之情。后盆景传至第五代张化露。张化露精于医术,尤其是眼科疾病诊治技术闻名十里八乡。他喜欢侍弄花草,对祖辈传下来的流苏盆景格外钟爱,视若珍宝。明洪武年间,张化露去世后,家人将三株流苏移栽至其坟前,日夜守护它们的主人。

时序更迭,虽饱经岁月洗礼,在世代村民的爱护之下,三株流苏树茁壮成长。1944年春,一伙伪军在庙山村驻扎,因修建炮楼缺少木材,便准备砍伐这三株流苏树。村民们听闻义愤填膺,男女老少手持镰刀、镢头、铁锨等农具,围成人墙与他们舍命对抗。伪军砍伐了一株流苏树后狼狈逃窜,另外两株幸免于难,得以留存至今。

关于古树的故事,张敬元听老一辈讲述了很多,让他印象最为深刻的是1988年亲身经历的一件事。“那天是农历十月初一,我们这有给先辈上坟的习俗,赶上刮大风。”张敬元回忆,当时古树所在位置是一片墓地和场院,周围堆放了许多柴草,纸钱燃烧的火星引燃了柴草,很快形成了熊熊大火,两株流苏树也被火光包围。村里通过广播召集村民前去救火,张敬元扛着农具赶了过去。众人齐心协力,大火逐渐熄灭了,让大家感到奇怪的是,周围的柴草都化为灰烬,两株流苏树却完好无损,树下的柴草也未被引燃。自此,村民对它们的敬仰和崇拜又多了一层。逢年过节时,村民会自发在周围祭祀,还会挂上红绸祈愿。

后来,村里在流苏树旁建设了广场,成为村民休闲娱乐的场地,此后又进行了扩建,并将其命名为“庙山流苏文化广场”。

流苏树因在农历四月开花,在当地常被称为“四月雪”。开花时,花儿虽小却十分浓密,如枝头覆霜盖雪。随着自媒体的兴起,这两株古树成为春季打卡“顶流”,在政府部门的大力支持下,以它们为媒,当地办起了流苏文化节,建起了流苏产业园,走上了农文旅融合发展的乡村振兴之路。

树覆一寸雪,香飘十里村。七百年前,两株流苏树扎根临朐县柳山镇庙山村,每年仲春时节总会捧出满树繁花,如覆霜盖雪,数百年来从未失约。

农历九月中旬,庙山村西边的流苏文化广场晒满了“秋”,玉米、大豆、地瓜干摆得满满当当,村民们或给玉米脱粒或拍打着豆荚或翻晒着地瓜干,收获着耕耘大半年的劳动果实。广场东南,两株高大挺拔的流苏树静静伫立,树下老人闲坐,树上雀鸟啁啾,守望着山村平淡而安稳的幸福。

两株流苏树一东一西排列,其主干粗壮有力,两人难以环抱,四散的枝干俊秀飘逸,细密的枝叶层层叠叠,在高处交叉“牵手”,阵风吹过发出窸窣的摩擦声,如两人在低声轻语,因此它们也有“夫妻树”的美誉。

庙山村这两株流苏树与村子同龄,关于它的故事靠着村民口口相传流传下来。全村525户、1868口人,多半都姓张,相传古树即是本村张氏先祖栽植。53岁的村干部张敬元多年来致力于村史、张氏族谱考证与编撰,对两株古树的来历有着详尽的了解。据他介绍,村内张氏先祖系元代一员武将,为躲避战乱自河北迁居山东。离家时,他从老家带来了三株流苏盆景,以解思乡之情。后盆景传至第五代张化露。张化露精于医术,尤其是眼科疾病诊治技术闻名十里八乡。他喜欢侍弄花草,对祖辈传下来的流苏盆景格外钟爱,视若珍宝。明洪武年间,张化露去世后,家人将三株流苏移栽至其坟前,日夜守护它们的主人。

时序更迭,虽饱经岁月洗礼,在世代村民的爱护之下,三株流苏树茁壮成长。1944年春,一伙伪军在庙山村驻扎,因修建炮楼缺少木材,便准备砍伐这三株流苏树。村民们听闻义愤填膺,男女老少手持镰刀、镢头、铁锨等农具,围成人墙与他们舍命对抗。伪军砍伐了一株流苏树后狼狈逃窜,另外两株幸免于难,得以留存至今。

关于古树的故事,张敬元听老一辈讲述了很多,让他印象最为深刻的是1988年亲身经历的一件事。“那天是农历十月初一,我们这有给先辈上坟的习俗,赶上刮大风。”张敬元回忆,当时古树所在位置是一片墓地和场院,周围堆放了许多柴草,纸钱燃烧的火星引燃了柴草,很快形成了熊熊大火,两株流苏树也被火光包围。村里通过广播召集村民前去救火,张敬元扛着农具赶了过去。众人齐心协力,大火逐渐熄灭了,让大家感到奇怪的是,周围的柴草都化为灰烬,两株流苏树却完好无损,树下的柴草也未被引燃。自此,村民对它们的敬仰和崇拜又多了一层。逢年过节时,村民会自发在周围祭祀,还会挂上红绸祈愿。

后来,村里在流苏树旁建设了广场,成为村民休闲娱乐的场地,此后又进行了扩建,并将其命名为“庙山流苏文化广场”。

流苏树因在农历四月开花,在当地常被称为“四月雪”。开花时,花儿虽小却十分浓密,如枝头覆霜盖雪。随着自媒体的兴起,这两株古树成为春季打卡“顶流”,在政府部门的大力支持下,以它们为媒,当地办起了流苏文化节,建起了流苏产业园,走上了农文旅融合发展的乡村振兴之路。

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20241018/01/01-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20241018/02/02-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20241018/03/03-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20241018/04/04-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20241018/05/05-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20241018/06/06-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20241018/07/07-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20241018/08/Page08-1500.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20241018/09/Page09-1500.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20241018/10/Page10-1500.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20241018/11/Page11-1500.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20241018/12/Page12-1500.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20241018/13/Page13-1500.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20241018/14/Page14-1500.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20241018/15/Page15-1500.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20241018/16/Page16-1500.jpg)