01版:导读

01版:导读

- *

暖流涌动

迎战寒潮

08版:万花筒

08版:万花筒

- * 2023年度中国媒体十大新词语发布

- *

适当独处

有助于缓解压力 - * 雪人回归

- *

应对儿童营养不良

墨西哥发放蟋蟀饼干 - *

被龙卷风卷走

婴儿奇迹生还 - * 放飞希望

- * 椋鸟漫天

- *

韩国人口

2072年或跌至3620万

16版:光影记录

16版:光影记录

- * 听见冬天

□齐英华

近日,潍城城隍庙完成修缮,正在进行整体开发的城隍庙片区北至金巷子。金巷子,东起向阳路,西至北门大街,长百余米、宽数米,却有着“八支旗杆底”的雅号。

清嘉庆年间,潍县陈大观家族老三支陈三奇后人陈迪聪,致力于振兴地方教育,为潍县县学恢复增加四名廪生指标。同时,他对子侄的教育尽心尽力,希望后人能通过科考扬名,治学名宿韩理堂、高守训、刘济川等都是他家的座上宾,四方文人学士路过潍县,“必敦请到家,肃具觞豆,流连数日”。据称,为了宣扬科第连绵的荣耀,家里每有人获取功名,都在宅院大门前竖起一支旗杆,于是有了“八支旗杆底”的轶事。

陈迪聪的长子陈凤翰(1780年—1841年)自幼天资聪颖又勤奋好学,乾隆巡幸五台山召试文学士,他以献颂称旨钦取二等赐衣一袭。

嘉庆十九年(1814年),陈凤翰联捷进士,点翰林院庶吉士,步入仕途。初任广东封川县知县,后调到阳江任知县。考虑到父亲年事已高,广东阳江与潍县又相距遥远,陈凤翰心悬两地,便加捐郎中,担任工部都水司行走。父亲去世后,陈凤翰出守到南方为官,历任兴化、建宁、泉州、兴化(回任)、延平、建宁(回任)、福州、邵武六地的八任知府。

陈凤翰政事崇尚简要,遵循先人“民之所好,好之;民之所恶,恶之”的教导,恪守“忠于职守,施政为民”之道。他任建宁知府时,为防荒年,他倡储义仓,赡养贫穷士民,一年之内清理积狱,无留牍,无一人上访。在兴化知府任上,陈凤翰大兴水利,修南洋、北洋水道,发展农业生产,“尤后人所利赖者也”,当地百姓送他“粒我烝民、因深由造”的匾额表示感谢。任泉州知府时,台湾张丙、张辨等人作乱,百姓不得安宁,陈凤翰一方面保证驻军军需供应充裕,一方面加强边界防守,抵御乱匪。他御匪有功,却婉言谢绝了上司欲上报朝廷请求奖赏的好意。

他为官清廉,不仅自己不占公家便宜,反倒用自家物资贴补府衙急用,从一封二月初九写给家乡的儿子毓瑛的信中可见。信中,他让儿子托付梁二老伯置办三旬米、蟹松各十斤,吉米、鱼蛋、鱼子、中等海参各二十斤,用黑瓷坛分装,通过海船带到闽地,还让家中托捎十个小黑瓷盆、二十个大小黍苗笤帚、大小十五个秫秸盖垫、三十个沙罐、十套好木梳、五十个即墨篦子。泉州人著《去思录》赞颂他廉洁、爱民的德政,“沛双江之德泽笔不胜书,著五邑之廉声口难尽述”。

陈凤翰恬淡处世,教育子女莫追名逐利。任延平知府时,一封十一月初六写给儿子毓玟、毓瑛的信中说:“我于今宦情甚淡,视功名如尘土,毓玟之中与不中(指考试)皆有定数,何足介怀。”他一生俭朴,也要求子女保持良好的家风,信中提到让毓瑛好好保养身体,“一切饮食、衣服须从俭约,即房屋只要够住,万不可踵事增华,切嘱,切嘱”。

任邵武知府数月,陈凤翰积劳成疾以病告归,由儿子毓玟等侍奉,从福建辗转浙江、江苏,抵达故里。道光二十一年(1841年)三月十五日,陈凤翰病逝于家中,葬于潍县城东湖渚(胡住)村,终年61岁。泉州人在黄花山建祠祀之。

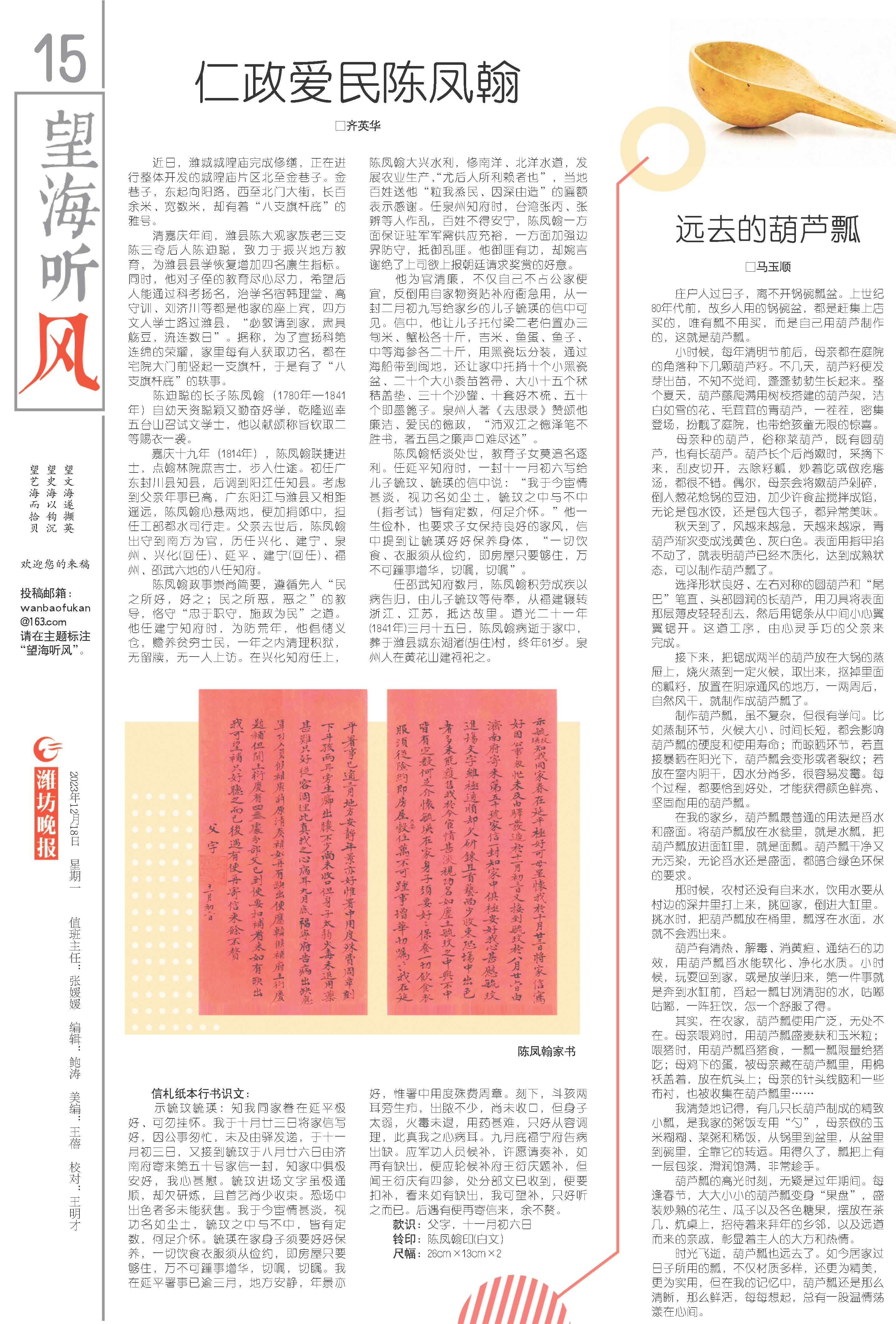

信札纸本行书识文:

示毓玟毓瑛:知我同家眷在延平极好、可勿挂怀。我于十月廿三日将家信写好,因公事匆忙,未及由驿发递,于十一月初三日,又接到毓玟于八月廿六日由济南府寄来第五十号家信一封,知家中俱极安好,我心甚慰。毓玟进场文字虽极通顺,却欠研炼,且首艺尚少收束。恐场中出色者多未能获售。我于今宦情甚淡,视功名如尘土,毓玟之中与不中,皆有定数,何足介怀。毓瑛在家身子须要好好保养,一切饮食衣服须从俭约,即房屋只要够住,万不可踵事增华,切嘱,切瞩。我在延平署事已逾三月,地方安静,年景亦好,惟署中用度殊费周章。刻下,斗孩两耳旁生疖,出脓不少,尚未收口,但身子太弱,火毒未退,用药甚难,只好从容调理,此真我之心病耳。九月底福宁府告病出缺。应军功人员候补,许愿请奏补,如再有缺出,便应轮候补府王衍庆题补,但闻王衍庆有四参,处分部文已收到,便要扣补,看来如有缺出,我可望补,只好听之而已。后遇有便再寄信来,余不赘。

款识:父字,十一月初六日

铃印:陈凤翰印(白文)

尺幅:26cm×13cm×2

近日,潍城城隍庙完成修缮,正在进行整体开发的城隍庙片区北至金巷子。金巷子,东起向阳路,西至北门大街,长百余米、宽数米,却有着“八支旗杆底”的雅号。

清嘉庆年间,潍县陈大观家族老三支陈三奇后人陈迪聪,致力于振兴地方教育,为潍县县学恢复增加四名廪生指标。同时,他对子侄的教育尽心尽力,希望后人能通过科考扬名,治学名宿韩理堂、高守训、刘济川等都是他家的座上宾,四方文人学士路过潍县,“必敦请到家,肃具觞豆,流连数日”。据称,为了宣扬科第连绵的荣耀,家里每有人获取功名,都在宅院大门前竖起一支旗杆,于是有了“八支旗杆底”的轶事。

陈迪聪的长子陈凤翰(1780年—1841年)自幼天资聪颖又勤奋好学,乾隆巡幸五台山召试文学士,他以献颂称旨钦取二等赐衣一袭。

嘉庆十九年(1814年),陈凤翰联捷进士,点翰林院庶吉士,步入仕途。初任广东封川县知县,后调到阳江任知县。考虑到父亲年事已高,广东阳江与潍县又相距遥远,陈凤翰心悬两地,便加捐郎中,担任工部都水司行走。父亲去世后,陈凤翰出守到南方为官,历任兴化、建宁、泉州、兴化(回任)、延平、建宁(回任)、福州、邵武六地的八任知府。

陈凤翰政事崇尚简要,遵循先人“民之所好,好之;民之所恶,恶之”的教导,恪守“忠于职守,施政为民”之道。他任建宁知府时,为防荒年,他倡储义仓,赡养贫穷士民,一年之内清理积狱,无留牍,无一人上访。在兴化知府任上,陈凤翰大兴水利,修南洋、北洋水道,发展农业生产,“尤后人所利赖者也”,当地百姓送他“粒我烝民、因深由造”的匾额表示感谢。任泉州知府时,台湾张丙、张辨等人作乱,百姓不得安宁,陈凤翰一方面保证驻军军需供应充裕,一方面加强边界防守,抵御乱匪。他御匪有功,却婉言谢绝了上司欲上报朝廷请求奖赏的好意。

他为官清廉,不仅自己不占公家便宜,反倒用自家物资贴补府衙急用,从一封二月初九写给家乡的儿子毓瑛的信中可见。信中,他让儿子托付梁二老伯置办三旬米、蟹松各十斤,吉米、鱼蛋、鱼子、中等海参各二十斤,用黑瓷坛分装,通过海船带到闽地,还让家中托捎十个小黑瓷盆、二十个大小黍苗笤帚、大小十五个秫秸盖垫、三十个沙罐、十套好木梳、五十个即墨篦子。泉州人著《去思录》赞颂他廉洁、爱民的德政,“沛双江之德泽笔不胜书,著五邑之廉声口难尽述”。

陈凤翰恬淡处世,教育子女莫追名逐利。任延平知府时,一封十一月初六写给儿子毓玟、毓瑛的信中说:“我于今宦情甚淡,视功名如尘土,毓玟之中与不中(指考试)皆有定数,何足介怀。”他一生俭朴,也要求子女保持良好的家风,信中提到让毓瑛好好保养身体,“一切饮食、衣服须从俭约,即房屋只要够住,万不可踵事增华,切嘱,切嘱”。

任邵武知府数月,陈凤翰积劳成疾以病告归,由儿子毓玟等侍奉,从福建辗转浙江、江苏,抵达故里。道光二十一年(1841年)三月十五日,陈凤翰病逝于家中,葬于潍县城东湖渚(胡住)村,终年61岁。泉州人在黄花山建祠祀之。

信札纸本行书识文:

示毓玟毓瑛:知我同家眷在延平极好、可勿挂怀。我于十月廿三日将家信写好,因公事匆忙,未及由驿发递,于十一月初三日,又接到毓玟于八月廿六日由济南府寄来第五十号家信一封,知家中俱极安好,我心甚慰。毓玟进场文字虽极通顺,却欠研炼,且首艺尚少收束。恐场中出色者多未能获售。我于今宦情甚淡,视功名如尘土,毓玟之中与不中,皆有定数,何足介怀。毓瑛在家身子须要好好保养,一切饮食衣服须从俭约,即房屋只要够住,万不可踵事增华,切嘱,切瞩。我在延平署事已逾三月,地方安静,年景亦好,惟署中用度殊费周章。刻下,斗孩两耳旁生疖,出脓不少,尚未收口,但身子太弱,火毒未退,用药甚难,只好从容调理,此真我之心病耳。九月底福宁府告病出缺。应军功人员候补,许愿请奏补,如再有缺出,便应轮候补府王衍庆题补,但闻王衍庆有四参,处分部文已收到,便要扣补,看来如有缺出,我可望补,只好听之而已。后遇有便再寄信来,余不赘。

款识:父字,十一月初六日

铃印:陈凤翰印(白文)

尺幅:26cm×13cm×2

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20231218/01/01-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20231218/02/02-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20231218/03/03-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20231218/04/04-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20231218/05/05-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20231218/06/06-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20231218/07/07-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20231218/08/08-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20231218/09/09-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20231218/10/10-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20231218/11/11-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20231218/12/12-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20231218/13/13-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20231218/14/14-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20231218/15/15-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20231218/16/Page16-1500.jpg)