01版:远去的知青岁月

01版:远去的知青岁月

- * 远去的知青岁月

04版:远去的知青岁月

04版:远去的知青岁月

- * 迁至徐家河岔村扎新根

- * 分类广告

知青时代的糗事也令人难忘。为了看书方便,作者住进知青组小图书室,不料却成了典型,被要求登台发言,作者托人连夜写了发言稿,不料上了台,后半部分没找到正确的文稿,作者边诌边念好不窘迫。在受命修筑灌渠的日子,白天没拉够石头,晚上偷偷去拉别人的,虽然不地道,但实属无奈。

找人替写发言稿

现场念错只能诌

知青小院东头有三间套间的图书室,里间藏书,外两间是小会议室兼阅览室,还得感谢上批知青,图书是他们留下来的。图书室藏书不多,也就二三百册的样子。星期天,尤其是晚上,我常到这里找书看,有时看晚了怕影响同宿舍的人睡觉,顺便在南窗下的小床上睡了。时间长了觉得不方便,经同意后,就长住图书室了。

我这无意之举竟在全公社知青组中出了名,说是我们知青组小图书室管理利用得好,不但知青思想有了进步,还带动村民的文化水平有了提高。公社总带队决定在我们组召开现场学习观摩会,要我介绍经验作典型发言。

这可把我愁坏了。虽然我喜欢文字,但这和把文字排列组合写成一篇发言材料有天壤之别。高中时,每当语文老师布置写作文,我就愁得肚子疼,哪写得了这登台亮相的典型发言稿呀。发愁中忽然想起下乡在邻村的我同学的哥哥,这个哥哥平时就喜欢舞文弄墨,不但连夜替我写发言稿,还要在第二天开会时,在台下听发言效果。

那天,我像个人物似的走上小会议的课桌前,开始了有生以来第一次演讲。前半部分还好,跌宕起伏、有枝有叶,听众也算配合。当念到后半部分时,感觉不对味了,稿子前言不搭后语,前后翻翻还是对不上。台上的我只好硬着头皮,念一段,胡诌一段……心里就怨恨,写的什么典型发言呀,这么不着调,逼得我临场发挥胡说八道。只见站在最后排的这位哥哥急得又是抓耳挠腮又是踢腿跳脚。散会后,哥哥急匆匆跑过来说:“反面,反面,后半部分的反面。”我一看原稿,可不是嘛,后半部分每一页的反面全是发言内容。他急忙解释说:“写到后半部时,纸不够了,只能将就着写在了纸的反面。”由于他是连夜赶稿,开会时才给的我,我呢,也没有时间顺一顺,拿着稿子就上了台……我一看后面的发言,简直悔青了肠子,较前面的更生动,更精彩,更是写出了书室虽小,却海阔天空,藏书无多,更朗朗乾坤的豪情。

受命砌筑灌渠 半夜去偷石头

1977年冬天,公社决定以潍河为源头取水,用石头砌筑横穿东西再到南部的灌渠。命令下来已是12月下旬,我队的任务是砌筑20米。公社又说了,每5米标配一袋水泥,不够自添;邻近采石场已备好石头,不用付钱,各自取用。

石头、水泥、瓦刀,一看这些工具材料就知道,是半体力的技术活,劳力多了少了都不行。我和队长一商量,带上队里那挂大马车,从石坑往工地拉石头,这就解决了大问题。

我们要修筑的一段,在巴山南麓一个村的村北。

我们是下午到的,看完任务段后,我就招呼人套上马车到石坑拉石头。到了石坑一看,傻眼了。由于来得晚,大的、好砌的石头都被别人拉走或被占下了,剩下的都是些零零碎碎的小石头。

大石头砌,用水泥少,省力省时又省工;小石头砌,用水泥多,费事费力又费工。最要命的是,水泥是按标准配的,余下归自己,不够自己添,这是大事。如果我这个带队的给别人家修了水渠还得生产队掏钱买水泥,还怎么有脸干下去?

好在脑瓜子不算太笨,我心想,既然是采石场,就不只这一个石坑吧,那就到别的坑看看。真让我找到一个石头大还齐角齐棱码放整齐的石坑,我立马把人和马车调过来,准备装石头。

这时,从旁边过来一个人,掐腰摆手说:“不行,不行,不能拉。”我心里的火一下子窜了上来,指着这个人说:“怎么不行?这石头是不是砌水渠的?”对方说:“是。”我又大声说:“好,只要是砌水渠的石头就好,来呀伙计们,给我装。”对方一看我的穿戴和口音像个知青,就知道不是个善茬,惹不起,只好不言不声地走开了。趁此,我对伙计们说:“马车下来,先把石头集中弄坑上去,看好占下,再慢慢地往回倒腾。”不到两个小时,几十大马车的石头从坑底弄了上去。这会儿,我又拿起了副队长的架子说:“好了,把石头拉回去就是你们的事了,我先回去了。”天黑时,伙计们回来了,一切顺利。

晚饭后刚要睡下,一个垒墙盖屋的老把式找我说:“石头有点不大够呀,要是不够就麻烦了。”

我一听头都大了,总不能干着干着再去拉石头吧,就是去拉,保准没有大石头了。在这进难退更难的节点,我动了歪脑筋,说:“好办,我有办法。”

半夜时分夜深人静时,我穿戴好,对邻床的人说:“快起来,把伙计们都叫起来跟我走。”我们全体出动,摸黑来到了工程地段。我说,息灯息声,别搬近邻的,能看出来,三五十米外,零零散散的,把大石头往咱们这里搬,快搬。半小时后,那个老把式说:“差不多够了。”我随口说一句:“你把石头盯好,我们回了。”虽说趁夜色到邻近队、邻近村偷石头有点不仁不义,但实属无可奈何。

就在安排停当的第二天上午,公社通讯员找到我,让马上回村,公社有重要通知。与众伙伴交待了下步施工注意事项后,把大马车调过来,我便急匆匆赶回村。想不到的是,这竟是我知青生涯的最后一战。

通知返城参加工作 不告而别内心戚然

回村后,村党支部书记递给我一纸条,上面写着:“陈平同志,请于12月30日前,到县劳动局报到。”第二天,我便踏上了回城的路。

每当想起不告而别,离开朋友,离开支部书记,心里就戚戚然。从下乡那年到今年,这47年就像身边的一阵风,更像眼前的一阵雨,说过就过去了。但城市变了,村子变了,进村的路都认不得了。

当年的知青给农村注入一股新风、一股活力,多年后的今天,还有知青的身影。知青岁月,有眼泪也有欢笑,有迷茫也有坚强,有艰苦更有担当。当祖国崛起时,从科技高端到军事高层、从大学讲堂到经济前沿等,有多少知青的背影。

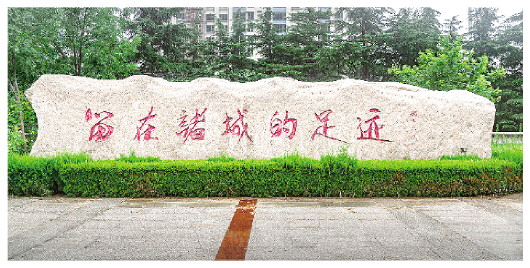

今年,我们四名知青又踏上了去诸城的路,在雨中,去寻觅,去拜谒“留在诸城的足迹”知青纪念石,追寻已远去的知青岁月……

本期图片由陈平提供(署名除外)

找人替写发言稿

现场念错只能诌

知青小院东头有三间套间的图书室,里间藏书,外两间是小会议室兼阅览室,还得感谢上批知青,图书是他们留下来的。图书室藏书不多,也就二三百册的样子。星期天,尤其是晚上,我常到这里找书看,有时看晚了怕影响同宿舍的人睡觉,顺便在南窗下的小床上睡了。时间长了觉得不方便,经同意后,就长住图书室了。

我这无意之举竟在全公社知青组中出了名,说是我们知青组小图书室管理利用得好,不但知青思想有了进步,还带动村民的文化水平有了提高。公社总带队决定在我们组召开现场学习观摩会,要我介绍经验作典型发言。

这可把我愁坏了。虽然我喜欢文字,但这和把文字排列组合写成一篇发言材料有天壤之别。高中时,每当语文老师布置写作文,我就愁得肚子疼,哪写得了这登台亮相的典型发言稿呀。发愁中忽然想起下乡在邻村的我同学的哥哥,这个哥哥平时就喜欢舞文弄墨,不但连夜替我写发言稿,还要在第二天开会时,在台下听发言效果。

那天,我像个人物似的走上小会议的课桌前,开始了有生以来第一次演讲。前半部分还好,跌宕起伏、有枝有叶,听众也算配合。当念到后半部分时,感觉不对味了,稿子前言不搭后语,前后翻翻还是对不上。台上的我只好硬着头皮,念一段,胡诌一段……心里就怨恨,写的什么典型发言呀,这么不着调,逼得我临场发挥胡说八道。只见站在最后排的这位哥哥急得又是抓耳挠腮又是踢腿跳脚。散会后,哥哥急匆匆跑过来说:“反面,反面,后半部分的反面。”我一看原稿,可不是嘛,后半部分每一页的反面全是发言内容。他急忙解释说:“写到后半部时,纸不够了,只能将就着写在了纸的反面。”由于他是连夜赶稿,开会时才给的我,我呢,也没有时间顺一顺,拿着稿子就上了台……我一看后面的发言,简直悔青了肠子,较前面的更生动,更精彩,更是写出了书室虽小,却海阔天空,藏书无多,更朗朗乾坤的豪情。

受命砌筑灌渠 半夜去偷石头

1977年冬天,公社决定以潍河为源头取水,用石头砌筑横穿东西再到南部的灌渠。命令下来已是12月下旬,我队的任务是砌筑20米。公社又说了,每5米标配一袋水泥,不够自添;邻近采石场已备好石头,不用付钱,各自取用。

石头、水泥、瓦刀,一看这些工具材料就知道,是半体力的技术活,劳力多了少了都不行。我和队长一商量,带上队里那挂大马车,从石坑往工地拉石头,这就解决了大问题。

我们要修筑的一段,在巴山南麓一个村的村北。

我们是下午到的,看完任务段后,我就招呼人套上马车到石坑拉石头。到了石坑一看,傻眼了。由于来得晚,大的、好砌的石头都被别人拉走或被占下了,剩下的都是些零零碎碎的小石头。

大石头砌,用水泥少,省力省时又省工;小石头砌,用水泥多,费事费力又费工。最要命的是,水泥是按标准配的,余下归自己,不够自己添,这是大事。如果我这个带队的给别人家修了水渠还得生产队掏钱买水泥,还怎么有脸干下去?

好在脑瓜子不算太笨,我心想,既然是采石场,就不只这一个石坑吧,那就到别的坑看看。真让我找到一个石头大还齐角齐棱码放整齐的石坑,我立马把人和马车调过来,准备装石头。

这时,从旁边过来一个人,掐腰摆手说:“不行,不行,不能拉。”我心里的火一下子窜了上来,指着这个人说:“怎么不行?这石头是不是砌水渠的?”对方说:“是。”我又大声说:“好,只要是砌水渠的石头就好,来呀伙计们,给我装。”对方一看我的穿戴和口音像个知青,就知道不是个善茬,惹不起,只好不言不声地走开了。趁此,我对伙计们说:“马车下来,先把石头集中弄坑上去,看好占下,再慢慢地往回倒腾。”不到两个小时,几十大马车的石头从坑底弄了上去。这会儿,我又拿起了副队长的架子说:“好了,把石头拉回去就是你们的事了,我先回去了。”天黑时,伙计们回来了,一切顺利。

晚饭后刚要睡下,一个垒墙盖屋的老把式找我说:“石头有点不大够呀,要是不够就麻烦了。”

我一听头都大了,总不能干着干着再去拉石头吧,就是去拉,保准没有大石头了。在这进难退更难的节点,我动了歪脑筋,说:“好办,我有办法。”

半夜时分夜深人静时,我穿戴好,对邻床的人说:“快起来,把伙计们都叫起来跟我走。”我们全体出动,摸黑来到了工程地段。我说,息灯息声,别搬近邻的,能看出来,三五十米外,零零散散的,把大石头往咱们这里搬,快搬。半小时后,那个老把式说:“差不多够了。”我随口说一句:“你把石头盯好,我们回了。”虽说趁夜色到邻近队、邻近村偷石头有点不仁不义,但实属无可奈何。

就在安排停当的第二天上午,公社通讯员找到我,让马上回村,公社有重要通知。与众伙伴交待了下步施工注意事项后,把大马车调过来,我便急匆匆赶回村。想不到的是,这竟是我知青生涯的最后一战。

通知返城参加工作 不告而别内心戚然

回村后,村党支部书记递给我一纸条,上面写着:“陈平同志,请于12月30日前,到县劳动局报到。”第二天,我便踏上了回城的路。

每当想起不告而别,离开朋友,离开支部书记,心里就戚戚然。从下乡那年到今年,这47年就像身边的一阵风,更像眼前的一阵雨,说过就过去了。但城市变了,村子变了,进村的路都认不得了。

当年的知青给农村注入一股新风、一股活力,多年后的今天,还有知青的身影。知青岁月,有眼泪也有欢笑,有迷茫也有坚强,有艰苦更有担当。当祖国崛起时,从科技高端到军事高层、从大学讲堂到经济前沿等,有多少知青的背影。

今年,我们四名知青又踏上了去诸城的路,在雨中,去寻觅,去拜谒“留在诸城的足迹”知青纪念石,追寻已远去的知青岁月……

本期图片由陈平提供(署名除外)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20221119/01/01-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20221119/02/02-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20221119/03/03-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20221119/04/04-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20221119/05/05-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20221119/06/06-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20221119/07/07-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20221119/08/08-s.jpg)