07版:历史建筑讲故事

07版:历史建筑讲故事

- * 一座四合院如何滋养万千学子

- * 公益广告

12版:生活周刊

12版:生活周刊

- *

平凡爱情

最动人心

13版:生活周刊

13版:生活周刊

- *

平凡爱情

最动人心

16版:光影记录

16版:光影记录

- * 牵牛花的祝福

□文/图 本报记者 王鲁萍

步入山东省昌乐一中校门,穿过美丽的新世纪广场,远远望去,一座红瓦飞檐、古朴典雅的建筑端坐在昌乐一中的中轴线上,那便是学校的标志性建筑——翰苑。它内正外方,梁柱础石,方砖铺地,背靠层峦叠翠的万松山,傍依涓涓流淌清泉的吴家池。青山秀水相得益彰,衬得翰苑古香古色,典雅而富有神韵。2020年11月27日,昌乐县人民政府正式公布昌乐一中文史馆——翰苑为昌乐县第一批历史建筑。

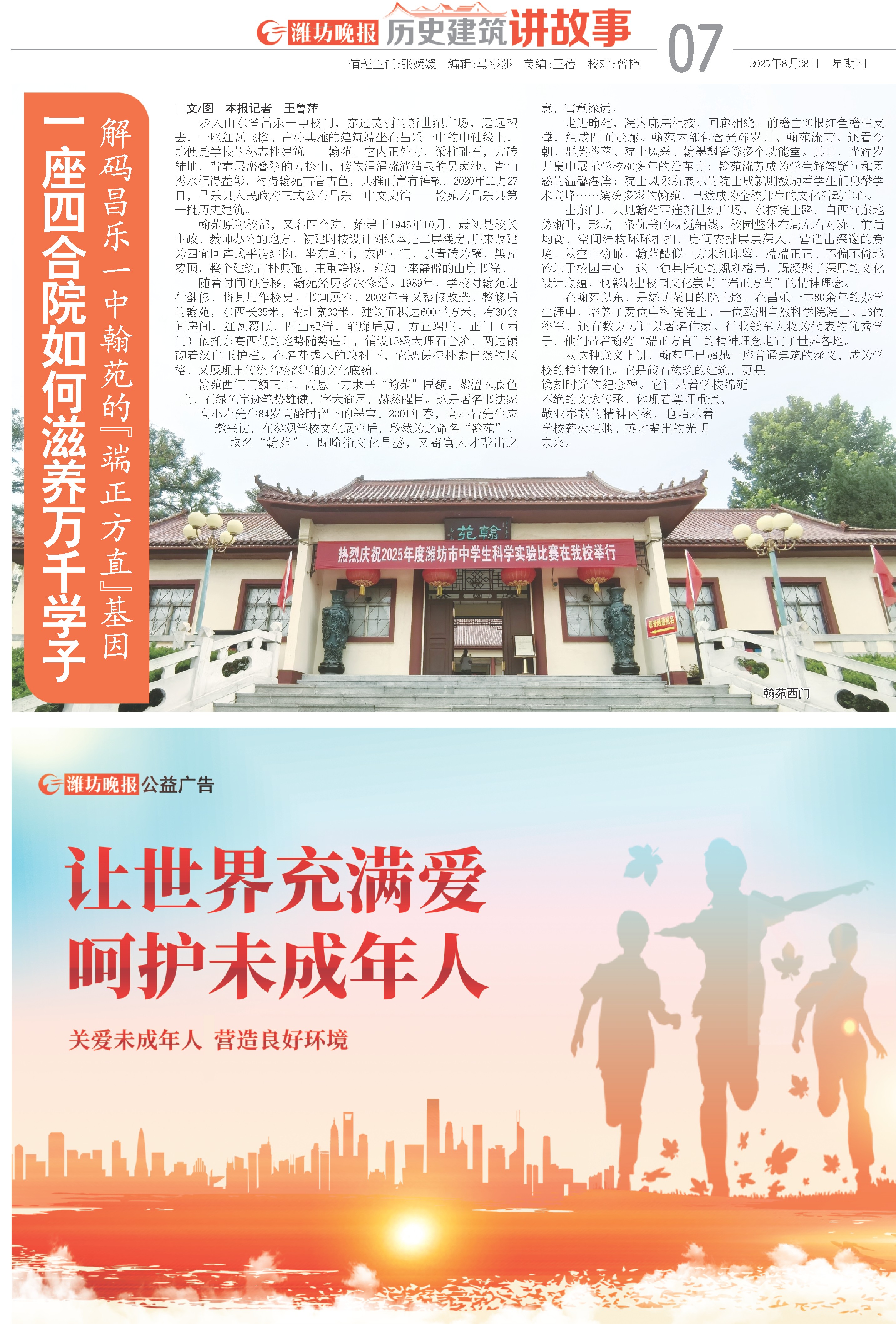

翰苑原称校部,又名四合院,始建于1945年10月,最初是校长主政、教师办公的地方。初建时按设计图纸本是二层楼房,后来改建为四面回连式平房结构,坐东朝西,东西开门,以青砖为壁,黑瓦覆顶,整个建筑古朴典雅、庄重静穆,宛如一座静僻的山房书院。

随着时间的推移,翰苑经历多次修缮。1989年,学校对翰苑进行翻修,将其用作校史、书画展室,2002年春又整修改造。整修后的翰苑,东西长35米,南北宽30米,建筑面积达600平方米,有30余间房间,红瓦覆顶,四山起脊,前廊后厦,方正端庄。正门(西门)依托东高西低的地势随势递升,铺设15级大理石台阶,两边镶砌着汉白玉护栏。在名花秀木的映衬下,它既保持朴素自然的风格,又展现出传统名校深厚的文化底蕴。

翰苑西门门额正中,高悬一方隶书“翰苑”匾额。紫檀木底色上,石绿色字迹笔势雄健,字大逾尺,赫然醒目。这是著名书法家高小岩先生84岁高龄时留下的墨宝。2001年春,高小岩先生应邀来访,在参观学校文化展室后,欣然为之命名“翰苑”。取名“翰苑”,既喻指文化昌盛,又寄寓人才辈出之意,寓意深远。

走进翰苑,院内廊庑相接,回廊相绕。前檐由20根红色檐柱支撑,组成四面走廊。翰苑内部包含光辉岁月、翰苑流芳、还看今朝、群英荟萃、院士风采、翰墨飘香等多个功能室。其中,光辉岁月集中展示学校80多年的沿革史;翰苑流芳成为学生解答疑问和困惑的温馨港湾;院士风采所展示的院士成就则激励着学生们勇攀学术高峰……缤纷多彩的翰苑,已然成为全校师生的文化活动中心。

出东门,只见翰苑西连新世纪广场,东接院士路。自西向东地势渐升,形成一条优美的视觉轴线。校园整体布局左右对称、前后均衡,空间结构环环相扣,房间安排层层深入,营造出深邃的意境。从空中俯瞰,翰苑酷似一方朱红印鉴,端端正正、不偏不倚地钤印于校园中心。这一独具匠心的规划格局,既凝聚了深厚的文化设计底蕴,也彰显出校园文化崇尚“端正方直”的精神理念。

在翰苑以东,是绿荫蔽日的院士路。在昌乐一中80余年的办学生涯中,培养了两位中科院院士、一位欧洲自然科学院院士、16位将军,还有数以万计以著名作家、行业领军人物为代表的优秀学子,他们带着翰苑“端正方直”的精神理念走向了世界各地。

从这种意义上讲,翰苑早已超越一座普通建筑的涵义,成为学校的精神象征。它是砖石构筑的建筑,更是镌刻时光的纪念碑。它记录着学校绵延不绝的文脉传承,体现着尊师重道、敬业奉献的精神内核,也昭示着学校薪火相继、英才辈出的光明未来。

步入山东省昌乐一中校门,穿过美丽的新世纪广场,远远望去,一座红瓦飞檐、古朴典雅的建筑端坐在昌乐一中的中轴线上,那便是学校的标志性建筑——翰苑。它内正外方,梁柱础石,方砖铺地,背靠层峦叠翠的万松山,傍依涓涓流淌清泉的吴家池。青山秀水相得益彰,衬得翰苑古香古色,典雅而富有神韵。2020年11月27日,昌乐县人民政府正式公布昌乐一中文史馆——翰苑为昌乐县第一批历史建筑。

翰苑原称校部,又名四合院,始建于1945年10月,最初是校长主政、教师办公的地方。初建时按设计图纸本是二层楼房,后来改建为四面回连式平房结构,坐东朝西,东西开门,以青砖为壁,黑瓦覆顶,整个建筑古朴典雅、庄重静穆,宛如一座静僻的山房书院。

随着时间的推移,翰苑经历多次修缮。1989年,学校对翰苑进行翻修,将其用作校史、书画展室,2002年春又整修改造。整修后的翰苑,东西长35米,南北宽30米,建筑面积达600平方米,有30余间房间,红瓦覆顶,四山起脊,前廊后厦,方正端庄。正门(西门)依托东高西低的地势随势递升,铺设15级大理石台阶,两边镶砌着汉白玉护栏。在名花秀木的映衬下,它既保持朴素自然的风格,又展现出传统名校深厚的文化底蕴。

翰苑西门门额正中,高悬一方隶书“翰苑”匾额。紫檀木底色上,石绿色字迹笔势雄健,字大逾尺,赫然醒目。这是著名书法家高小岩先生84岁高龄时留下的墨宝。2001年春,高小岩先生应邀来访,在参观学校文化展室后,欣然为之命名“翰苑”。取名“翰苑”,既喻指文化昌盛,又寄寓人才辈出之意,寓意深远。

走进翰苑,院内廊庑相接,回廊相绕。前檐由20根红色檐柱支撑,组成四面走廊。翰苑内部包含光辉岁月、翰苑流芳、还看今朝、群英荟萃、院士风采、翰墨飘香等多个功能室。其中,光辉岁月集中展示学校80多年的沿革史;翰苑流芳成为学生解答疑问和困惑的温馨港湾;院士风采所展示的院士成就则激励着学生们勇攀学术高峰……缤纷多彩的翰苑,已然成为全校师生的文化活动中心。

出东门,只见翰苑西连新世纪广场,东接院士路。自西向东地势渐升,形成一条优美的视觉轴线。校园整体布局左右对称、前后均衡,空间结构环环相扣,房间安排层层深入,营造出深邃的意境。从空中俯瞰,翰苑酷似一方朱红印鉴,端端正正、不偏不倚地钤印于校园中心。这一独具匠心的规划格局,既凝聚了深厚的文化设计底蕴,也彰显出校园文化崇尚“端正方直”的精神理念。

在翰苑以东,是绿荫蔽日的院士路。在昌乐一中80余年的办学生涯中,培养了两位中科院院士、一位欧洲自然科学院院士、16位将军,还有数以万计以著名作家、行业领军人物为代表的优秀学子,他们带着翰苑“端正方直”的精神理念走向了世界各地。

从这种意义上讲,翰苑早已超越一座普通建筑的涵义,成为学校的精神象征。它是砖石构筑的建筑,更是镌刻时光的纪念碑。它记录着学校绵延不绝的文脉传承,体现着尊师重道、敬业奉献的精神内核,也昭示着学校薪火相继、英才辈出的光明未来。

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250828/01/01-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250828/02/02-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250828/03/03-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250828/04/04-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250828/05/05-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250828/06/06-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250828/07/07-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250828/08/Page08-1500.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250828/09/Page09-1500.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250828/10/Page10-1500.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250828/11/Page11-1500.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250828/12/Page12-1500.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250828/13/Page13-1500.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250828/14/Page14-1500.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250828/15/Page15-1500.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250828/16/Page16-1500.jpg)