在宝通西街以北、拥军路以东的潍坊山水水泥有限公司厂区里,静静矗立着原潍坊水泥厂礼堂、机械维修车间等工业遗存建筑。它们承载着岁月记忆,守望着时光流转。今年10月,这些建筑被公布为潍坊市中心城区第六批历史建筑。

□文/图 本报记者 王鲁萍

机械维修车间,记录下充满激情与奋斗的年代

12月9日,记者走进潍坊山水水泥有限公司厂区,来到位于厂区西北方向的原潍坊水泥厂机械维修车间,目光立刻被这座看似平实却满含故事的建筑牢牢吸引。

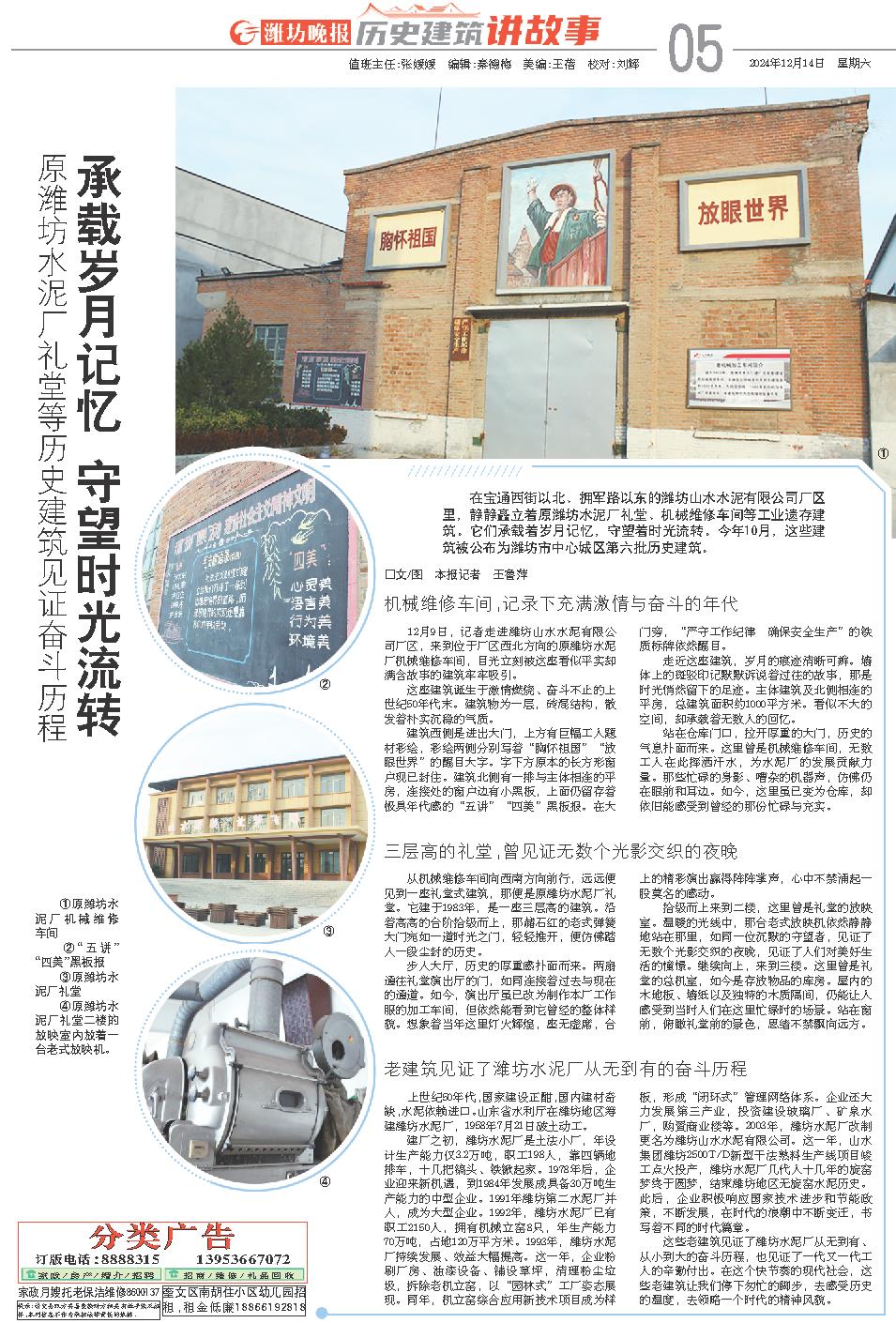

这座建筑诞生于激情燃烧、奋斗不止的上世纪50年代末。建筑物为一层,砖混结构,散发着朴实沉稳的气质。

建筑西侧是进出大门,上方有巨幅工人题材彩绘,彩绘两侧分别写着“胸怀祖国”“放眼世界”的醒目大字。字下方原本的长方形窗户现已封住。建筑北侧有一排与主体相连的平房,连接处的窗户边有小黑板,上面仍留存着极具年代感的“五讲”“四美”黑板报。在大门旁,“严守工作纪律 确保安全生产”的铁质标牌依然醒目。

走近这座建筑,岁月的痕迹清晰可辨。墙体上的斑驳印记默默诉说着过往的故事,那是时光悄然留下的足迹。主体建筑及北侧相连的平房,总建筑面积约1000平方米。看似不大的空间,却承载着无数人的回忆。

站在仓库门口,拉开厚重的大门,历史的气息扑面而来。这里曾是机械维修车间,无数工人在此挥洒汗水,为水泥厂的发展贡献力量。那些忙碌的身影、嘈杂的机器声,仿佛仍在眼前和耳边。如今,这里虽已变为仓库,却依旧能感受到曾经的那份忙碌与充实。

三层高的礼堂,曾见证无数个光影交织的夜晚

从机械维修车间向西南方向前行,远远便见到一座礼堂式建筑,那便是原潍坊水泥厂礼堂。它建于1983年,是一座三层高的建筑。沿着高高的台阶拾级而上,那赭石红的老式弹簧大门宛如一道时光之门,轻轻推开,便仿佛踏入一段尘封的历史。

步入大厅,历史的厚重感扑面而来。两扇通往礼堂演出厅的门,如同连接着过去与现在的通道。如今,演出厅虽已改为制作本厂工作服的加工车间,但依然能看到它曾经的整体样貌。想象着当年这里灯火辉煌,座无虚席,台上的精彩演出赢得阵阵掌声,心中不禁涌起一股莫名的感动。

拾级而上来到二楼,这里曾是礼堂的放映室。温暖的光线中,那台老式放映机依然静静地站在那里,如同一位沉默的守望者,见证了无数个光影交织的夜晚,见证了人们对美好生活的憧憬。继续向上,来到三楼。这里曾是礼堂的总机室,如今是存放物品的库房。屋内的木地板、墙纸以及独特的木质隔间,仍能让人感受到当时人们在这里忙绿时的场景。站在窗前,俯瞰礼堂前的景色,思绪不禁飘向远方。

老建筑见证了潍坊水泥厂从无到有的奋斗历程

上世纪50年代,国家建设正酣,国内建材奇缺,水泥依赖进口。山东省水利厅在潍坊地区筹建潍坊水泥厂,1958年7月21日破土动工。

建厂之初,潍坊水泥厂是土法小厂,年设计生产能力仅3.2万吨,职工198人,靠四辆地排车,十几把镐头、铁锨起家。1978年后,企业迎来新机遇,到1984年发展成具备30万吨生产能力的中型企业。1991年潍坊第二水泥厂并入,成为大型企业。1992年,潍坊水泥厂已有职工2150人,拥有机械立窑8只,年生产能力70万吨,占地120万平方米。1993年,潍坊水泥厂持续发展、效益大幅提高。这一年,企业粉刷厂房、油漆设备、铺设草坪,清理粉尘垃圾,拆除老机立窑,以“园林式”工厂姿态展现。同年,机立窑综合应用新技术项目成为样板,形成“闭环式”管理网络体系。企业还大力发展第三产业,投资建设玻璃厂、矿泉水厂,购置商业楼等。2003年,潍坊水泥厂改制更名为潍坊山水水泥有限公司。这一年,山水集团潍坊2500T/D新型干法熟料生产线项目竣工点火投产,潍坊水泥厂几代人十几年的旋窑梦终于圆梦,结束潍坊地区无旋窑水泥历史。此后,企业积极响应国家技术进步和节能政策,不断发展,在时代的浪潮中不断变迁,书写着不同的时代篇章。

这些老建筑见证了潍坊水泥厂从无到有、从小到大的奋斗历程,也见证了一代又一代工人的辛勤付出。在这个快节奏的现代社会,这些老建筑让我们停下匆忙的脚步,去感受历史的温度,去领略一个时代的精神风貌。

□文/图 本报记者 王鲁萍

机械维修车间,记录下充满激情与奋斗的年代

12月9日,记者走进潍坊山水水泥有限公司厂区,来到位于厂区西北方向的原潍坊水泥厂机械维修车间,目光立刻被这座看似平实却满含故事的建筑牢牢吸引。

这座建筑诞生于激情燃烧、奋斗不止的上世纪50年代末。建筑物为一层,砖混结构,散发着朴实沉稳的气质。

建筑西侧是进出大门,上方有巨幅工人题材彩绘,彩绘两侧分别写着“胸怀祖国”“放眼世界”的醒目大字。字下方原本的长方形窗户现已封住。建筑北侧有一排与主体相连的平房,连接处的窗户边有小黑板,上面仍留存着极具年代感的“五讲”“四美”黑板报。在大门旁,“严守工作纪律 确保安全生产”的铁质标牌依然醒目。

走近这座建筑,岁月的痕迹清晰可辨。墙体上的斑驳印记默默诉说着过往的故事,那是时光悄然留下的足迹。主体建筑及北侧相连的平房,总建筑面积约1000平方米。看似不大的空间,却承载着无数人的回忆。

站在仓库门口,拉开厚重的大门,历史的气息扑面而来。这里曾是机械维修车间,无数工人在此挥洒汗水,为水泥厂的发展贡献力量。那些忙碌的身影、嘈杂的机器声,仿佛仍在眼前和耳边。如今,这里虽已变为仓库,却依旧能感受到曾经的那份忙碌与充实。

三层高的礼堂,曾见证无数个光影交织的夜晚

从机械维修车间向西南方向前行,远远便见到一座礼堂式建筑,那便是原潍坊水泥厂礼堂。它建于1983年,是一座三层高的建筑。沿着高高的台阶拾级而上,那赭石红的老式弹簧大门宛如一道时光之门,轻轻推开,便仿佛踏入一段尘封的历史。

步入大厅,历史的厚重感扑面而来。两扇通往礼堂演出厅的门,如同连接着过去与现在的通道。如今,演出厅虽已改为制作本厂工作服的加工车间,但依然能看到它曾经的整体样貌。想象着当年这里灯火辉煌,座无虚席,台上的精彩演出赢得阵阵掌声,心中不禁涌起一股莫名的感动。

拾级而上来到二楼,这里曾是礼堂的放映室。温暖的光线中,那台老式放映机依然静静地站在那里,如同一位沉默的守望者,见证了无数个光影交织的夜晚,见证了人们对美好生活的憧憬。继续向上,来到三楼。这里曾是礼堂的总机室,如今是存放物品的库房。屋内的木地板、墙纸以及独特的木质隔间,仍能让人感受到当时人们在这里忙绿时的场景。站在窗前,俯瞰礼堂前的景色,思绪不禁飘向远方。

老建筑见证了潍坊水泥厂从无到有的奋斗历程

上世纪50年代,国家建设正酣,国内建材奇缺,水泥依赖进口。山东省水利厅在潍坊地区筹建潍坊水泥厂,1958年7月21日破土动工。

建厂之初,潍坊水泥厂是土法小厂,年设计生产能力仅3.2万吨,职工198人,靠四辆地排车,十几把镐头、铁锨起家。1978年后,企业迎来新机遇,到1984年发展成具备30万吨生产能力的中型企业。1991年潍坊第二水泥厂并入,成为大型企业。1992年,潍坊水泥厂已有职工2150人,拥有机械立窑8只,年生产能力70万吨,占地120万平方米。1993年,潍坊水泥厂持续发展、效益大幅提高。这一年,企业粉刷厂房、油漆设备、铺设草坪,清理粉尘垃圾,拆除老机立窑,以“园林式”工厂姿态展现。同年,机立窑综合应用新技术项目成为样板,形成“闭环式”管理网络体系。企业还大力发展第三产业,投资建设玻璃厂、矿泉水厂,购置商业楼等。2003年,潍坊水泥厂改制更名为潍坊山水水泥有限公司。这一年,山水集团潍坊2500T/D新型干法熟料生产线项目竣工点火投产,潍坊水泥厂几代人十几年的旋窑梦终于圆梦,结束潍坊地区无旋窑水泥历史。此后,企业积极响应国家技术进步和节能政策,不断发展,在时代的浪潮中不断变迁,书写着不同的时代篇章。

这些老建筑见证了潍坊水泥厂从无到有、从小到大的奋斗历程,也见证了一代又一代工人的辛勤付出。在这个快节奏的现代社会,这些老建筑让我们停下匆忙的脚步,去感受历史的温度,去领略一个时代的精神风貌。

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20241214/01/01-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20241214/02/02-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20241214/03/03-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20241214/04/04-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20241214/05/05-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20241214/06/Page06-1500.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20241214/07/Page07-1500.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20241214/08/Page08-1500.jpg)